中国特色社会主义基本矛盾论

王朝科

中国特色社会主义基本矛盾是中国特色社会主义政治经济学重大的基础理论问题,科学回答这个问题是建立中国特色社会主义政治经济学理论体系的重要前提。马克思主义认为,一切事物发展运动过程中自始至终都充满着矛盾,矛盾是普遍的。马克思发现了人类社会发展的基本规律即唯物史观,并将其运用于对人类社会发展运动的科学分析,揭示了人类社会的基本矛盾是生产力与生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾。基本矛盾是贯穿于事物发展过程并且规定着事物发展过程的基本性质的矛盾。人类社会的基本矛盾在不同社会形态中有不同的表现形式,资本主义社会的基本矛盾表现为生产的社会化与生产资料私人占有之间的矛盾。人类社会基本矛盾在整个社会主义建设过程中的表现形式是什么呢?按照认识论的原理,人类社会的基本矛盾在社会主义条件下应该如资本主义基本矛盾那样获得一个特殊的表达式,从这个意义上讲,中国特色社会主义基本矛盾仍然是一个尚未回答的基础性理论问题。

一、社会主义基本矛盾研究简史

任何事物包括整个人类社会就是一个矛盾的综合体,“没有什么事物是不包含矛盾的,没有矛盾就没有世界”。[注]《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第305页。

(一)马克思关于人类社会基本矛盾的学说

马克思批判地继承了黑格尔的辩证法,从物质资料生产是人类社会生存发展的基础这一客观事实出发,将黑格尔“倒立着的”辩证法再“倒过来”,从而创立了科学的唯物史观,并运用其分析人类社会发展运动,发现了人类社会发展的基本规律:

我所得到的,并且一经得到就用于指导我的研究工作的总的成果,可以简要地表述如下:人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这里只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎捁。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。[注]《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社,2009年,第591-592页。

后来人们将这一科学原理经典地表述为“生产力与生产关系、上层建筑与经济基础之间的矛盾是人类社会的基本矛盾”。马克思本人将这一科学原理应用于对资本主义的分析,在科学的劳动价值论的基础上发现了剩余价值的秘密,创立了剩余价值理论,并在资本主义的矛盾运动中揭示了资本主义发生、发展、灭亡的总趋势。资本主义基本矛盾是人类社会基本矛盾在资本主义生产方式下的特殊表现形式,恩格斯将资本主义基本矛盾总结为:

先前分散的生产资料集中到大作坊中,因而它们就由个人的生产资料转变为社会化的生产资料,这种转变总的说来没有触及交换形式。旧的占有形式仍然起作用。资本家出现了:他是生产资料的所有者,当然就占有产品并把它们变为商品。生产已经成为社会的活动;而交换以及和它相伴随的占有,仍旧是个体的活动,单个人的活动:社会的产品被个别资本家所占有。这就是产生现代社会的一切矛盾的基本矛盾,现代社会就在这一切矛盾中运动,而大工业把它们明显地暴露出来了。[注]《马克思恩格斯文集》第9卷,北京:人民出版社,2009年,第396-397页。

基本矛盾是贯穿事物发展过程始终并规定事物发展基本性质和基本方向的矛盾,“事物发展过程的根本矛盾及为此根本矛盾所规定的过程的本质,非到过程完结之日,是不会消灭的;但是事物发展的长过程中的各个发展的阶段,情形又往往互相区别”。[注]《毛泽东选集》第1卷,第314页。既然人类社会的基本矛盾在资本主义生产方式条件下获得了一个属于自己的特殊表达式,同样道理,在社会主义条件下也应获得一个属于自己的特定表达式。

(二)毛泽东关于社会主义基本矛盾的学说

《矛盾论》《论十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》是非常经典的哲学著作,是对马克思主义唯物辩证法的原创性贡献。《矛盾论》是关于认识事物发展运动的方法论,《论十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》则是这种方法的经典运用。辩证法的本质和核心是对立统一规律,毛泽东将其归纳为“两种宇宙观;矛盾的普遍性;矛盾的特殊性;主要的矛盾和主要的矛盾方面;矛盾诸方面的统一性和斗争性;对抗在矛盾中的地位”,认为“如果我们将这些问题都弄清楚了,我们就从根本上懂得了唯物辩证法”。[注]《毛泽东选集》第1卷,第299页。建立在这一方法论基础之上,毛泽东首创性地确立了社会主义基本矛盾的学说,其理论硬核是:

在社会主义社会中,基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾。不过社会主义社会的这些矛盾,同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础之间的矛盾,具有根本不同的性质和情况罢了。我国现在的社会制度比较旧时代的社会制度要优胜得多,如果不优胜,旧制度就不会被推翻,新制度就不可能建立。所谓社会主义生产关系比较旧时代生产关系更能够适合生产力发展的性质,就是指能够容许生产力以旧社会所没有的速度迅速发展,因而生产不断扩大,因而使人民不断增长的需要能够逐步得到满足的这样一种情况。[注]《毛泽东文集》第7卷,北京:人民出版社,1999年,第214页。

毛泽东关于社会主义基本矛盾的学说批判了社会主义条件下“矛盾消失论”的形而上学思想,承认社会主义依然存在各种矛盾,指出解决矛盾的根本途径是不断完善社会主义制度,矛盾的解决过程就是社会主义不断发展的过程;肯定政治经济学只有坚持从生产力出发,尊重一定历史发展阶段客观存在的生产力状况,才能探索出与一定历史发展阶段的生产力相适应的并始终促进生产力发展的生产关系的具体形式。后来邓小平在谈及社会主义基本矛盾时依然沿袭了毛泽东的思想:

关于基本矛盾,我想现在还是按照毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中的提法比较好。毛泽东同志说:“在社会主义社会中,基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾。”……当然,指出这些矛盾,并不就完全解决了问题,还需要就此作深入的具体的研究。但是,从二十多年的实践看来,这个提法比其他的一些提法妥当。[注]《邓小平文选》第2卷,北京:人民出版社,1983年,第181-182页。

如果说马克思关于人类社会的基本矛盾是一般形式,那么社会主义的基本矛盾就是人类社会基本矛盾在社会主义条件下的特殊形式。毛泽东关于社会主义基本矛盾的论断无疑是正确的,但是用一般的人类社会基本矛盾代替特殊的社会主义基本矛盾,尽管社会主义的生产力、生产关系、上层建筑、经济基础的具体内涵与其他社会形态不同,甚至不同历史发展阶段之间也存在显著差别,但终究在形式上,社会主义基本矛盾并没有如资本主义基本矛盾那样获得一个独立的表达式。当然这也为理论研究留下了创新的空间。

(三)社会主义基本矛盾的学术史

自从毛泽东创立了社会主义基本矛盾学说以后,中国的学术界始终没有停止对这个政治经济学基础理论问题的讨论,并在20世纪八九十年代达到高峰,进入新世纪后开始沉寂下来,但并不意味着这个问题已经解决。

20世纪60年代,郑经青提出过分三阶段定义社会主义基本矛盾的观点——社会主义改造基本完成以前,基本矛盾表现为社会主义经济成分同资本主义经济成分的矛盾,社会主义道路同资本主义道路的矛盾;社会主义改造基本完成以后,基本矛盾表现为经济战线、政治战线和思想战线上的社会主义革命,把两条道路的斗争进行到底;社会主义社会建成以后,基本矛盾将表现为正在成熟的共产主义同资本主义痕迹之间的矛盾。[注]参见郑经青:《试论社会主义社会的基本矛盾》,《经济研究》1960年第6期,第21-22页。基本矛盾和主要矛盾的区别在于:基本矛盾是贯穿事物发展始终、决定事物发展性质和方向的矛盾,而主要矛盾则是不同历史条件下、不同发展阶段特殊形式的矛盾;从社会形态意义上讲,基本矛盾决定不同的社会形态,而主要矛盾决定同一社会形态的不同发展阶段。按照这个标准来衡量,上述关于社会主义基本矛盾的观点,混淆了基本矛盾和主要矛盾的根本性质和功能,值得斟酌。

进入20世纪70年代以后,社会主义基本矛盾问题依然不是这一时期的学术热点,为数不多的文献都把焦点放在对毛泽东关于社会主义基本矛盾学说的理论阐释上。例如,何炼成把毛泽东关于社会主义基本矛盾学说的主要思想概括为:社会主义社会依然充满矛盾,基本矛盾是生产关系与生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾;社会主义基本矛盾的性质;科学阐明了社会主义社会中生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的辩证关系;科学阐明了社会主义社会基本矛盾与阶级矛盾的辩证关系;深刻揭示了社会主义社会基本矛盾运动的规律性。[注]参见何炼成:《关于社会主义社会的基本矛盾》,《西北大学学报》1977年第12期,第37-40页。虽然这一段时间并没有提出关于社会主义基本矛盾的新论断、新表达式,但是对社会主义基本矛盾在当时历史条件下的具体表现形式以及对生产力、生产关系、上层建筑、经济基础的具体内涵、特点、相互关系等却存在相当大的争论。[注]参见杜蕾:《坚持对社会主义基本矛盾的科学分析》,《学术研究》1979年第1期,第18-23页;梁裕楷:《关于社会主义基本矛盾的几点理解——兼与杜蕾同志商榷》,《学术研究》1979年第3期,第27-33页。这种争论本质上是混淆了基本矛盾和主要矛盾之间的质的差异。

社会主义社会基本矛盾是20世纪80年代政治经济学讨论的热点,不仅文献数量急剧增多,而且提出了许多新的观点,可谓百花齐放,精彩纷呈。限于篇幅和本文研究目标,在此不对各种观点所持的理由进行详细评述,仅罗列关于社会主义社会基本矛盾的新提法。(1)我国目前社会主义社会的基本矛盾是生产资料的性质和它的占有形式之间的矛盾。[注]参见林健、蒋绍进:《试论我国目前社会主义社会的基本矛盾》,《中国经济问题》1980年第1期,第3页。既然空间和时间范围定义为“我国目前”,那显然不是基本矛盾,最多是这一特定历史阶段的众多矛盾之一。(2)经济现代化与政治民主化的矛盾是现实社会主义社会的基本矛盾。[注]万高潮:《经济现代化与政治民主化的矛盾是现实社会主义社会的基本矛盾》,《毛泽东邓小平理论研究》1985年第12期,第49页。姑且不论“经济现代化”和“政治民主化”的确切内涵,这个命题内含“如果实现了经济现代化和政治民主化,社会主义的基本矛盾就消失了”的逆命题,这显然违背了唯物史观的基本原理。(3)社会主义社会中,在生产力一端,社会化生产被保留了下来;在生产关系一端,社会主义公有制代替了资本主义私有制,这样生产关系和生产力的矛盾,在社会主义社会中就历史地逻辑地表现为社会主义公有制和生产社会化之间的矛盾。[注]参见房良钧:《公有制形式和社会化生产的矛盾是社会主义社会的基本矛盾》,《现代哲学》1985年第6期,第65页。与此类似的另一个观点是:社会化生产发展的水平与社会主义公有制的规模、程度、形式及其上层建筑之间的矛盾是社会主义社会的基本矛盾。[注]参见张瑞生:《社会化生产发展的水平与社会主义公有制的规模、程度、形式及其上层建筑之间的矛盾是社会主义社会的基本矛盾》,《学术研究》1985年第5期,第12页。笔者认为这两个提法明显是从资本主义基本矛盾那里改换过来加在社会主义身上。在资本主义生产方式下,资本主义私有制和社会化大生产之间是矛盾的,但是社会主义公有制与社会化大生产从本质上讲则是内在统一的,何来矛盾?(4)社会主义社会的基本矛盾是社会生产力的发展趋势与建立在多种经济成分基础上的经济体制之间的矛盾。简言之,是社会生产力与经济体制的矛盾。[注]参见汪向东:《社会主义社会的基本矛盾是生产力与经济体制的矛盾》,《现代哲学》1985年第6期,第68页。(5)落后的社会生产和人民日益增长的物质文化需要的矛盾是社会主义社会的基本矛盾。[注]参见齐云:《落后的社会生产和人民日益增长的物质文化需要的矛盾是社会主义的基本矛盾》,《学术研究》1985年第5期,第5页。这种提法类似于党的八大上关于社会主要矛盾的表述,况且如果不对社会主义进行严格定义,这样概括社会主义基本矛盾是不严谨的,因为落后生产力仅仅是建设社会主义过程中的阶段性特征。(6)社会化水平更高的生产力或其发展趋势和社会主义公有制的具体结构及程度的矛盾是社会主义社会的基本矛盾。[注]参见黎浩棣、贺乐民、何为:《社会化水平更高的生产力或其发展趋势和社会主义公有制的具体结构及程度的矛盾是社会主义社会的基本矛盾》,《学术研究》1985年第5期,第8页。社会化水平更高的生产力与社会主义公有制在本质上是内在一致的,而不是矛盾的,这一点无需证明。(7)根据系统论的原理,社会主义社会的基本矛盾就是一个由生产力、生产关系和上层建筑若干要素或子系统结合而成的特定系统。[注]参见杨耕:《关于社会主义社会基本矛盾的几个问题》,《安徽大学学报》1986年第5期,第8-10页。这不过是用系统论的语言对生产关系与生产力、上层建筑和经济基础之间矛盾的另一种表达,本身并没有什么创新。(8)生产社会化发展的客观要求与商品经济形式很不发达的矛盾是初级阶段的基本矛盾,这一矛盾规定了我国社会主义初级阶段的历史划分。[注]参见邱少全:《社会主义初级阶段与社会基本矛盾——试论生产社会化发展的客观要求与商品经济形式很不发达的矛盾》,《党政论坛》1987年第9期,第19页。这个观点的新颖之处在于明确提出社会主义初级阶段的基本矛盾,商品经济将始终伴随社会主义整个建设过程,隐含着把初级阶段视为一种独特的社会形态。(9)工农差别是社会主义社会的基本矛盾,即具体表现为工业和农业、全民所有制和集体所有制、工人和农民之间的对立统一关系上,而工业生产力和农业生产力状况的差别,是其他差别的渊源。[注]参见韩妙法、马文奇:《工农差别是社会主义社会的基本矛盾》,《社会科学研究》1987年第3期,第96页。(10)社会主义社会的基本矛盾是社会成员在物质利益上的非对抗性矛盾。这个矛盾不断地被解决,是推动社会主义社会前进的内在动力。[注]参见陈力:《试论社会主义社会的基本矛盾》,《新天府论坛》1987年第3期,第11页。这种观点显然把社会主义社会的基本矛盾简单化了,虽然唯物史观从物质资料的生产出发,但是社会成员之间的物质利益关系并不能包含生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间复杂的矛盾运动。

进入90年代以后,我国的社会经济体制相较于80年代又发生了很大的变化,社会主义基本矛盾继续成为政治经济学关注的重要理论问题,对社会主义基本矛盾的具体表述也随之发生了很大的变化。(1)二元结构与双轨体制的矛盾是现阶段社会主义社会的基本矛盾。[注]参见姜月忠:《二元结构与双轨制——现阶段社会主义社会基本矛盾新论》,《开发研究》1993年第10期,第3页。既然是“现阶段”,那就不能称之为基本矛盾。(2)社会主义社会的基本矛盾是生产力与社会主义体制之间的矛盾。[注]参见张套锁:《简论社会主义社会基本矛盾的表现形式》,《理论与现代化》1999年第1期,第10页。“社会主义体制”是一个极其含混的概念,用于定义社会主义基本矛盾这种基础性理论问题不恰当。(3)社会主义的基本矛盾是人们劳动潜能的充分发挥同生产资料占有社会化的实现程度和实现形式的矛盾。[注]参见杨六奇:《社会主义基本矛盾新探》,《学海》1995年第8期,第39页。这种观点显然降低了社会主义基本矛盾理论的基础性和重要性。(4)人民自由全面发展的状况和需要同社会主义社会自我发展状况和完善程度之间的矛盾。[注]参见高铭仁、张世贵:《社会主义社会基本矛盾具体表现形式探析》,《社会主义研究》1995年第4期,第17页。我们还处在一个没有彻底摆脱对物的依赖性的时代,用“人民自由全面发展”这个在共产主义才适用的范畴来定义建设过程中的社会主义社会的基本矛盾明显不合适。(5)社会主义社会的基本矛盾,就是社会主义主体活动的基本矛盾,即主体愿望、利益、行为上的整体性、共同性、一致性和主体愿望、利益、行为上的个别性、差异性、相对独立性的矛盾。[注]参见娄永清:《社会主义社会基本矛盾新论》,《江汉论坛》1992年第12期,第29页。任何社会都有其整体利益、共同利益,任何社会任何历史条件下个体之间的利益也始终存在差异性,即使共产主义实现了,这个矛盾也将始终存在,并非只有在社会主义才存在。

进入21世纪以后,关于社会主义基本矛盾的理论研究虽然依然活跃,但主要集中在党的领导人对毛泽东的社会主义基本矛盾学说的新发展和新贡献、[注]参见徐崇温:《毛泽东的社会主义社会基本矛盾理论及其发展》,《中国社会科学院研究生院学报》2004年第1期,第11-15页。社会主义基本矛盾理论对改革开放的实践意义等议题上。[注]参见余新华、张玉玲:《社会主义社会基本矛盾与发展生产力》,《中国人民大学学报》2003年第2期,第79-86页;梁柱:《社会主义社会基本矛盾理论与社会主义改革》,《高校理论战线》2003年第10期,第35-41页;赵光武:《社会主义社会的基本矛盾与构建和谐社会》,《北京大学学报》2005年第6期,第14-20页。也有少数学者提出与过去不一样的表述,比如罗文东认为社会主义社会的基本矛盾是生产的自主性与生产资料的社会占有之间的矛盾,[注]参见罗文东:《关于社会主义社会基本矛盾的理论分析》,《重庆邮电大学学报》2010年第1期,第5页。这个命题建立在下列条件基础上——生产资料公有制建立、自主联合劳动取代雇佣联合劳动。问题在于,中国社会主义建设实践告诉我们,社会主义革命取得胜利以后,生产资料多种所有制共同发展将在相当长的历史时期内客观存在,雇佣劳动也将长期存在,因此生产的自主性与生产资料社会占有之间的矛盾事实上是虚构的。张卫东认为社会主义社会的基本矛盾是生产的社会化与生产资料社会化的实现过程和实现形式之间的矛盾。[注]参见张卫东:《老问题新视角:社会主义基本矛盾之我见》,《社会科学论坛》2000年第3期,第29页。实质上,生产资料社会化(生产资料公有制)的实现程度不过是多种所有制并存的另一种说法。沧南和彭臻虽然率先提出了“中国特色社会主义基本矛盾”这个范畴,但是却把“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”这个早已被公认为是中国特色社会主义初级阶段的主要矛盾定义为中国特色社会主义的基本矛盾,这显然是把中国特色社会主义初级阶段与中国特色社会主义、基本矛盾与主要矛盾混淆了。

(四)简要的结论和进一步解决问题的思路

回顾历史是为了发现真问题,进而找到解决问题的切入点。既往的文献对社会主义基本矛盾进行了很多有益的探索,但是也存在一些问题,主要表现在:(1)对社会主义的理解缺乏层次性,习惯性地把社会主义建设过程与马克思恩格斯设想的社会主义等同起来,习惯性地用马克思恩格斯关于科学社会主义的个别论断作为衡量社会主义建设过程的标准, 忘记了社会主义“不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会”,[注]《马克思恩格斯文集》第10卷,北京:人民出版社,2009年,第588页。没有抓住社会主义发展过程中的典型特征事实,从整体性、动态性上把握社会主义的矛盾运动。(2)混淆了基本矛盾和主要矛盾的性质和功能。基本矛盾贯穿事物发展过程始终,决定了社会的发展性质、发展方向和基本结构,基本矛盾的功能是区分不同社会形态的依据;“事物发展过程的根本矛盾的性质和过程的本质虽然没有变化,但是根本矛盾在长过程中的各个发展阶段上采取了逐渐激化的形式。并且被根本矛盾所规定或影响的许多大小矛盾中,有些是激化了,有些是暂时地或局部地解决了,或者缓和了,又有些是发生了,因此,过程就显出阶段性来”。[注]《毛泽东选集》第1卷,第314页。所以,主要矛盾是存在于特定历史发展阶段的矛盾,仅仅在特定历史发展阶段和条件下发挥决定性作用,主要矛盾是不断转换的,其功能是划分社会发展阶段的依据。(3)既往的研究尚未上升到基于逻辑和范畴的规范性研究,大多停留在用判断代替严密的理论证明、用政治话语代替学术话语的层面,给人以千篇一律的重复感。一般地说,理论是基于逻辑和范畴对特定问题所进行的规范性解释,范畴是进行理论建构所必需的基本语言单位,这一点马克思的《资本论》为我们留下了学习、模仿的经典范例。基于此,本文余下部分将试图通过构建关于社会主义基本矛盾的基本范畴,建立关于中国特色社会主义基本矛盾的表达式。

二、构建中国特色社会主义基本矛盾的三个基础范畴

自从毛泽东创立社会主义基本矛盾学说以来,虽历经六十多年的争论,加之社会主义建设实践不断丰富发展,我们对社会主义本质的认识也不断深化和成熟,但是至今也没有取得关于社会主义基本矛盾的共识性、权威性的表达式。究其原因,本质上还是源于对社会主义的理解存在偏差。早在1985年邓小平同志就提出了“我们建立的社会主义制度是个好制度,必须坚持。……但是问题是什么是社会主义,如何建设社会主义。我们的经验教训有许多条,最重要的一条就是要搞清楚这个问题”[注]《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社,1993年,第116页。这样战略性的诘问。邓小平在《社会主义必须摆脱贫穷》一文中说:

所以,搞社会主义,一定要使生产力发达,贫穷不是社会主义。我们坚持社会主义,要建设对资本主义具有优越性的社会主义,首先必须摆脱贫穷。现在虽说我们也在搞社会主义,但事实上不够格。只有到了下世纪中叶,达到了中等发达国家的水平,才能说真的搞了社会主义,才能理直气壮地说社会主义优于资本主义。[注]《邓小平文选》第3卷,第225页。

邓小平同志的这些著名论断至少说明了以下事实:一是对于马克思恩格斯等经典作家设想的、作为未来共产主义第一阶段的社会主义,还不能准确、完整地理解和把握,或者说对马克思恩格斯创立的科学社会主义理论存在误读。二是无产阶级夺取政权以后宣布建立的社会主义制度与马克思恩格斯构想的社会主义制度究竟是一个什么关系?三是在实践上,社会主义在内容上和本质上与马克思恩格斯创立的科学社会主义之间究竟是什么关系?等等。诸如此类的问题无论是理论上还是实践上的确还没有完全搞清楚。2011年胡锦涛同志在庆祝中国共产党成立90周年的讲话中,把中国共产党九十年奋斗、创造、积累并长期坚持和不断发展的成就概括为开辟了中国特色社会主义道路、形成了中国特色社会主义理论体系、确立了中国特色社会主义制度。在展望中国发展未来时,指出最根本的就是要高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持和拓展中国特色社会主义道路,坚持和丰富中国特色社会主义理论体系,坚持和完善中国特色社会主义制度。[注]《胡锦涛文选》第3卷,北京:人民出版社,第525-527页。习近平在党的十九大报告中指出:

中国特色社会主义进入新时代,……意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大的生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。

中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路,中国特色社会主义理论体系是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论,中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障,中国特色社会主义文化是激励全党全国人民奋勇前进的强大精神力量。[注]习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,第10、16-17页。

因此,我们有足够的理论和实践证据证明:建设中的中国特色社会主义可以作为一种独立形态进行研究。关于社会主义的形态,理论界有“两形态论”和“三形态论”两种观点。“三形态论”认为马克思恩格斯的科学社会主义有理论、实践和制度三种形态。[注]参见赵智奎:《马克思恩格斯的科学社会主义学说及其当代启示》,《马克思主义研究》2011年第1期,第39页。“两形态论”则认为社会主义有现实中的社会主义和马克思的社会主义之分。[注]参见侯才:《马克思的社会主义构想与现实社会主义的实践》,2016年10月27日, http:∥www.cssn.cn/zt/zt_xkzt/12746/mksdshlxyshzyll/mksdshzylljqjz/201610/t20161027_3253135.shtml。把社会主义划分为不同的形态,其理论价值在于完整、准确地把握社会主义的科学含义。本文受社会主义形态论的启发,将社会主义划分为经典社会主义、意识形态社会主义和实践形态社会主义,并将其作为构建中国特色社会主义基本矛盾理论的基本范畴。

(一)经典社会主义

经典社会主义是马克思恩格斯根据人类历史发展的基本规律对未来社会发展图景的科学构想,这种构想不是某个天才的偶然发现,是建立在唯物史观基础上的科学构想,是被看作两个历史地产生的阶级即无产阶级和资产阶级之间斗争的必然产物。马克思虽然没有写过专门的著作论述资本主义以后的未来社会,但这不妨碍我们从他的其他著作中发现关于社会主义(共产主义的第一阶段)思想的硬核:①生产资料公有制是社会主义的基本经济制度;②生产力高度发展是实现社会主义的基本条件;③社会主义生产的基本目的是满足广大人民群众的物质文化生活需要;④社会主义的基本分配制度是按劳分配;⑤生产者按照共同的合理计划进行社会劳动,即有计划地组织社会生产;⑥每个人都有获得自由全面发展的权利,教育是造就自由全面发展的人的唯一途径;⑦未来社会将是一个由自由全面发展的人构成的联合体等等。经典社会主义是一个丰富的思想体系,但绝不是马克思对社会主义详细图景的具体答案,因而不能僵化地、教条地理解马克思关于社会主义的思想。例如不能因为马克思认为社会主义是生产资料公有制,而我国是公有制为主体、多种所有制成分并存,由此就否定我国的社会主义制度。实现社会主义是一个漫长的过程,而马克思对社会主义的构想不是对过程的构想,而是对未来社会发展目标的构想,用目标内容来否定或肯定过程中的各种现象都不是马克思的应有之意。所以,马克思关于社会主义的学说是建设社会主义的思想灯塔,是指南针,而不是实现社会主义过程中解决各种问题的方案大全。

(二)意识形态社会主义

根据马克思的建党学说建立起来的无产阶级政党,其信仰、宗旨和奋斗目标只能是社会主义和共产主义,而不能是别的什么主义,这是无产阶级政党区别于其他一切政党的根本所在。马克思主义建党学说集中体现在《共产党宣言》中:

共产党人不是同其他工人政党相对立的特殊政党。他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。……共产党人同其他无产阶级政党不同的地方只是:一方面,在无产者不同的民族的斗争中,共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的不分民族的利益;另一方面,在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个阶段上,共产党人始终代表整个运动的利益。[注]《马克思恩格斯文集》第2卷,第44页。

这就规定了无产阶级政党的根本性质和宗旨。当无产阶级政党夺取政权、取得革命胜利以后,他们宣布建立的国家制度必然是社会主义的国家制度。社会主义是根据马克思主义的建党学说建立的无产阶级政党,在他们领导人民夺取政权、取得革命胜利以后宣布建立的国家制度形态,是无产阶级执政党必须永不放弃、永远坚持、矢志不渝为之奋斗的目标。一切马克思主义执政党的奋斗目标必须是社会主义和共产主义;意识形态社会主义是无产阶级政党的政党信仰、政党宗旨、政党的奋斗目标和政党的纲领;意识形态社会主义是由执政党的性质决定的,而不是由生产力和生产关系的矛盾运动规律决定的,是执政党意志的体现,也是国家意志的体现;意识形态社会主义是执政党关于国家发展道路的选择。

(三)实践形态社会主义

实践形态社会主义是在经典社会主义思想指导下、在意识形态社会主义的本质规定下,对实现社会主义复杂过程的探索,是由生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动规律决定的。当无产阶级政党夺取政权、宣布建立社会主义的国家制度以后,随即也就开始踏上探索最终实现社会主义的漫漫征程。早期的实践形态社会主义,如苏联、东欧国家等,往往照搬经典社会主义的个别论断,忽视了各国的国情和生产力发展水平,结果证明是错误的,也是失败的。对实践形态社会主义的探索性失败并不能证明经典社会主义思想也是错误的,更不能成为一个执政党放弃意识形态社会主义的理由。中国共产党始终坚持把马克思主义的普遍真理与中国的具体实践结合起来,领导中国人民积极探索建设社会主义的路径、方法和制度安排,在建立和完善社会主义基本经济制度、发展社会主义生产力、建设社会主义民主政治、建设社会主义先进文化、建设社会主义和谐社会等方面取得了举世公认的成就,这同样证明是中国共产党的胜利、是马克思主义中国化的胜利、是社会主义的胜利。由于实践形态社会主义的初始条件是落后的生产力发展水平,因而实践形态社会主义必然表现为多样性、复杂性、波动性,绝不可能是一个线性过程。中国特色社会主义是实践形态社会主义多样性的一种,也必然具有自我修复、自我调整、自我完善的特征,如中国的基本经济制度由早期的单一公有制到以公有制为主体多种所有制成分并存,由高度集权的中央计划经济向计划调节为主市场调节为辅、到有计划的商品经济、再到中国特色社会主义市场经济等,都说明实践形态社会主义是在意识形态社会主义本质规定下的自我调整和自我修复过程,是生产力与生产关系、经济基础和上层建筑矛盾运动、反复适应的过程。

(四)三大范畴的逻辑关系

经典社会主义、意识形态社会主义和实践形态社会主义的形成依据和理论内涵不尽相同,但它们之间是辩证统一的。

第一,经典社会主义指明了人类社会历史发展的基本规律和方向,是社会主义建设的思想灯塔,对意识形态社会主义、实践形态社会主义起着统领作用。

第二,意识形态社会主义是马克思建党学说的具体体现,也是列宁关于社会主义可以在帝国主义的某些薄弱环节取得胜利的体现,规定了无产阶级政党的基本性质和奋斗目标,是社会主义的纲领和旗帜,它在理论上源于经典社会主义理论,在基本原理、根本宗旨和价值目标等方面与经典社会主义具有高度的同一性和联系性;同时,意识形态社会主义对实践形态社会主义具有质的规定性,对实践形态社会主义的运动方向具有保障作用,一旦意识形态社会主义被放弃或走样,实践形态社会主义随之不复存在。意识形态社会主义在中国特色社会主义建设实践中集中体现为坚持中国共产党的领导。

第三,实践形态社会主义是在马克思的社会主义理论指导下、在意识形态社会主义的质的规定下,结合本国历史条件和社会经济实践不断形成、建立和发展起来的,是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动的过程。实践形态社会主义的结果不断丰富和发展意识形态社会主义的理论体系和内容,它不仅以经典社会主义作为指导思想,同时还以自身的发展逐步实现经典社会主义,即实践形态社会主义以经典社会主义作为最终的实现目标。

第四,中国特色社会主义是实践形态的社会主义,必须坚持把马克思经典社会主义的科学原理与中国实践相结合,始终坚持在中国共产党的领导之下,积极探索建设社会主义的规律,丰富发展马克思的科学社会主义理论。

三、中国特色社会主义基本矛盾的具体表达式

《共产党宣言》的发表意味着科学社会主义理论的形成,而十月革命的胜利则标志着社会主义从理论变为实践。然而社会主义制度并没有如马克思预想的那样在资本主义高度发达的基础上实现,反而在生产力发展水平十分落后的国家率先建立,这也天然地决定了实践形态社会主义与经典社会主义之间存在诸多差异。

所有制的核心是生产资料所有制,这是马克思科学社会主义理论的硬核,是生产力发展的结果。“分工的各个不同发展阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说,分工的每一个阶段还决定个人在劳动材料、劳动工具和劳动产品方面的相互关系”。由此可以看出,个人对劳动工具、材料和产品的占有关系所决定的人与人之间的相互关系,是所有制这个范畴的核心。所有制是一个历史的范畴,“一切所有制关系都经历了经常的历史更替,经常的历史变更”。[注]《马克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社,2009年,第521、44页。决定人们之间相互关系,即生产关系的根本力量是劳动条件、劳动工具和劳动对象——生产资料。所以生产资料所有制——对生产资料的占有是一切关系产生和形成的条件和前提,生产资料所有制决定一定生产关系的特征和性质,生产资料所有制是生产关系变革的根本动因和内容。

经典社会主义最核心的目标就是建立生产资料公有制,马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出,“共产主义的特征并不是要废除一般的所有制,而是要废除资产阶级的所有制。……从这个意义上说,共产党人可以把自己的理论概括为一句话:消灭私有制”。[注]《马克思恩格斯文集》第2卷,第45页。恩格斯认为,社会主义“同现存制度的具有决定意义的差别当然在于,在实行全部生产资料公有制(先是单个国家实行)的基础上组织生产”。[注]《马克思恩格斯选集》第4卷,北京:人民出版社,1995年,第693页。中国特色社会主义是实践形态社会主义,中国特色社会主义是建设过程中的社会主义而不是建成的社会主义,中国特色社会主义建设的初始条件是落后的生产力发展水平,我们仍然并将长期处于“物的依赖关系”阶段,人的精神世界的建设特别是道德、伦理、文化、社会等建设还有相当漫长的路要走,我们依然需要通过更加灵活的经济制度,比如中国特色社会主义市场经济,激发人的潜力和创造性,创造更加丰富的物质财富、精神财富、自然财富,从而为人的自由全面发展创造条件。所以实践形态社会主义需要多种所有制形式而不是单一公有制与之相适应,这是不以人的意志为转移的客观规律。中国特色社会主义本质上是社会主义而不是别的什么主义,最本质的特征就是马克思主义政党——中国共产党的领导,中国共产党的领导是确保中国特色社会主义始终沿着科学社会主义的正确道路发展的根本保障。离开中国共产党的领导,中国特色社会主义必将走上改旗易帜的邪路。衡量中国特色社会主义是不是行进在科学社会主义的正确轨道上,核心是最大多数人民是否有机会有权利共享发展成果,是否不断逼近共同富裕这个核心目标,为此,我们提出作为生产力和生产关系矛盾运动集中体现的公有制经济指数这个范畴。

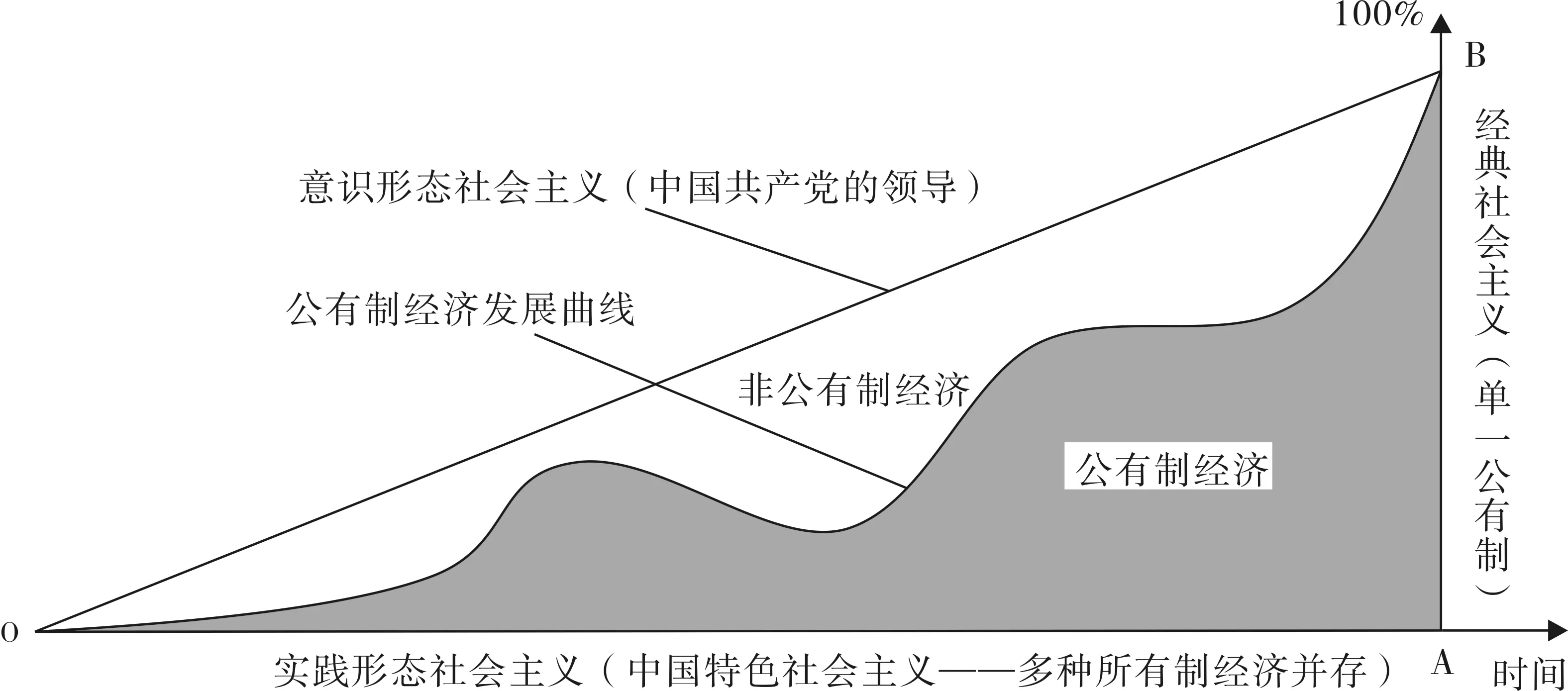

基于以上分析,利用构建中国特色社会主义基本矛盾的三个基本范畴和公有制经济指数,我们可以将中国特色社会主义基本矛盾直观地表达为下列几何模型(见图1)。

图1 中国特色社会主义基本矛盾的几何表达

OAB三角形清晰地揭示了经典社会主义、意识形态社会主义和实践形态社会主义这三个基本范畴决定的中国特色社会主义基本矛盾的形成机理。AB代表经典社会主义,是实践形态社会主义的终极目标,最“具有决定意义”的生产资料所有制表现为单一公有制;OA代表实践形态社会主义,在我国就是中国特色社会主义,是建设过程中的社会主义,生产力和生产关系、上层建筑和经济基础的矛盾运动决定其生产资料所有制必定是多种所有制经济并存,但是公有制经济发展曲线的总体趋势是在波动中向上运动;OB代表意识形态社会主义,一般意义上代表马克思主义政党的领导,在中国就是中国共产党的领导,规定实践形态社会主义(中国特色社会主义)发展运动的性质和方向。只有坚持中国共产党的领导,公有制经济发展曲线的斜率就不可能为零——彻底私有化。公有制经济发展曲线既不代表单纯意义上的生产力发展过程,也不是单纯意义上的生产关系变迁,而是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑矛盾运动的集中体现。

由此,中国特色社会主义的基本矛盾就可以经典地表述为:作为目标的生产资料单一公有制与作为过程的生产资料多种所有制之间的矛盾。这个矛盾将贯穿实践形态社会主义——中国特色社会主义发展过程的始终,决定中国特色社会主义建设的形式和方向。