关于出入境检验检疫划入海关的探讨

● 汪月

2018年4月20日,出入境检验检疫系统统一以海关名义对外开展工作。新华社、人民日报、央视网、经济日报、法制日报等数十家媒体对出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关进行了报道。海关总署署长倪岳峰在海关机构改革动员部署电视电话会议上要求,尽快实现海关原有管理职责和检验检疫管理职责的深度融合、有机融合,达到“1+1>2”的效果。

一、出入境检验检疫划入海关的背景

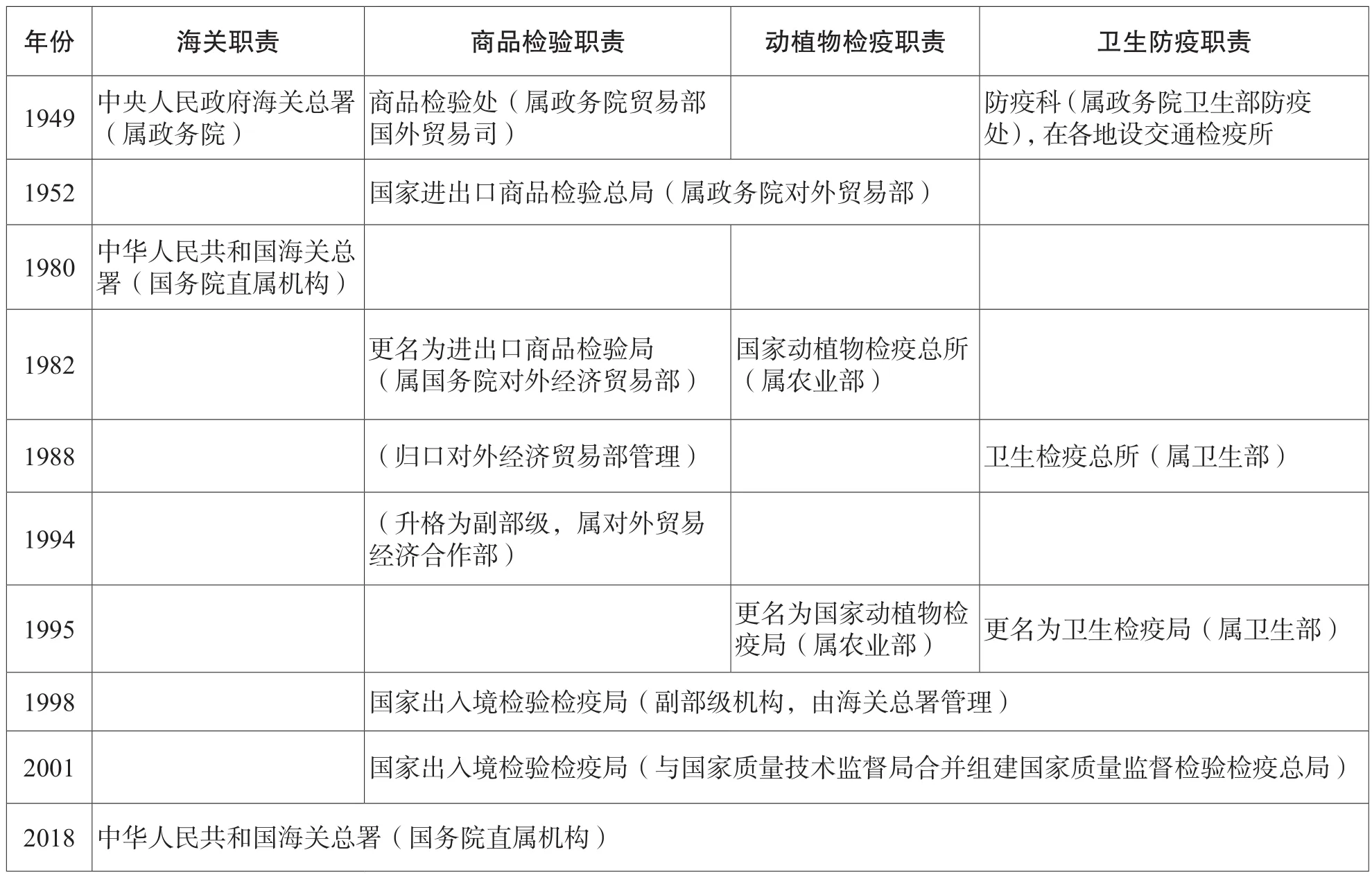

(一)新中国成立以来我国关检职能归口历史渊源

1949年新中国成立,根据《中华人民共和国中央人民政府组织法》,中央人民政府海关总署负责进出口监督管理、征收关税、打击走私,属政务院下设机构(注:政务院于1954年改称国务院)。文革时期,中国海关停征关税。1980年,全国海关正式恢复对进出口货物实行单独计征关税。同年2月,国务院决定改革海关管理体制,成立中华人民共和国海关总署,作为国务院直属机构,统一管理全国海关机构、人员、业务。1980年全国关税收入33.53亿元①,占中央财政收入总量的11.79%,这在当时的国家经济建设中发挥了重要作用。2017年全国关税收入达2997.7亿元②,较1980年增长88倍。

出入境检验检疫机构沿革则经历了较多次的调整。总体看,1998年以前,商品检验、动植物检疫、卫生检疫职责分别由不同的部门承担。具体看,1949年,商品检验由政务院下属贸易部国外贸易司承担,卫生防疫职责由卫生部承担。1952年,成立国家进出口商品检验总局,除承担商品检验职责外,新增了动植物检疫职责,归口政务院对外贸易部管理(注:对外贸易部是在1952年贸易部撤销后成立的)。1982年,国家进出口商品检验总局更名为国家进出口商品检验局,属国务院对外经济贸易部机构,同年,农业部成立了国家动植物检疫总所,负责动植物检疫工作。1988年,卫生部成立卫生检疫总所。同年,国家进出口商品检验局归口对外经济贸易部管理。1994年,国家进出口商品检验局升格为副部级(属对外贸易经济合作部)。1995年国家动植物检疫总所更名为国家动植物检疫局。1998年,“三检”合一拉开序幕,国家进出口商品检验局、卫生检疫局及动植物检疫局整合组建国家出入境检验检疫局,由海关总署管理,实现了“一口对外”。2001年,为进一步完善市场监管,国家出入境检验检疫局与中国国家质量技术监督局合并,组建国家质量监督检验检疫总局。2018年,党的十九届三中全会审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》,明确将国家质量监督检验检疫总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署,这体现了整体协同治理的顶层设计要求。机构沿革情况见表1。

(二)融合前海关及检验检疫部门监管情况

第一,从监管对象和履职场所来看,海关部门监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品。出入境检验检疫部门的监管对象有四类:列入法检目录的商品;进出境的动植物、动植物产品和其他检疫物,装载动植物、动植物产品和其他检疫物的装载容器、包装物,以及来自动植物疫区的运输工具;入境、出境的人员、交通工具、运输设备以及可能传播检疫传染病的行李、货物、邮包等物品;进口的食品、食品添加剂等。海关及检验检疫部门履职场所以进出境口岸为主,以属地为辅。

第二,从作业环节和作业系统来看,近年来,海关部门大力推行通关无纸化,推广“汇总征税”“自报自缴”等税收征管方式。自2017年7月1日起实行全国进口通关一体化,自10月1日起实行全国出口通关一体化,“一次申报、分步处置”,由风控中心排查安全准入风险、由税管中心对税收征管要素进行研判后,自动放行或进行查验、事后验估、核查处置,多个事中监管环节“前推后移”,大幅降低人工干预率。融合前,检验检疫作业环节主要包括受理报检、审单布控、现场和实验室检验检疫、动植物隔离检疫、检疫处理、综合评定、签证放行,依照合格评定的有关程序排查安全准入风险等。海关作业系统为H2010通关管理系统,检验检疫作业系统为CIQ2000管理系统。

表1 新中国成立以来海关与检验检疫职能归口历史情况

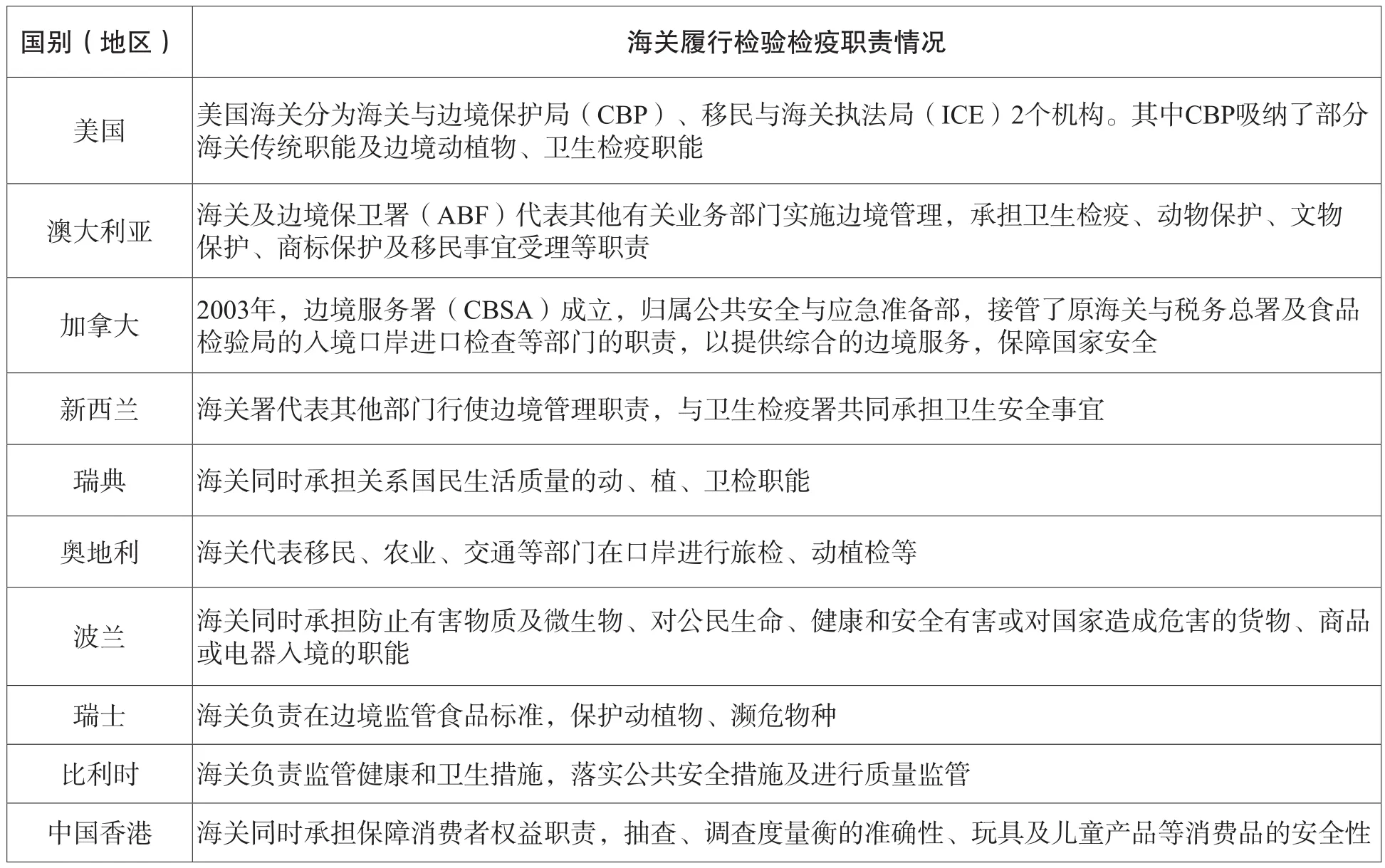

表2 其他国家(地区)海关履行检验检疫职责情况

第三,从监管目标来看,海关和检验检疫部门的基本职能均为行政执法,监管目标均包括把关与服务两个维度,海关以“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”方针为指导,检验检疫部门遵循“依法施检,高效服务,科学管理,追求卓越”的质量方针。

从上述分析看,海关及检验检疫部门的监管对象、履职场所存在交集,作业环节有相似之处,接受申报信息及单证也有重叠,把关及服务目标高度一致,全链条监管可塑性强,同时关检职能归口历史渊源深厚。将出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署,探索构建中国特色社会主义新海关,能够更好地贯彻总体国家安全观,更好地促进贸易便利化,更好地推行全链条式管理。

二、其他国家(地区)关检职能归口情况

从世界各国(地区)情况来看,很多国家(地区)将海关与检验检疫部分甚至全部职能统一归口管理,如新西兰、瑞典、奥地利、波兰、瑞士比利时以及中国香港等。“9·11”事件后,美国尤为重视边境保护与公共安全风险防范。2002年,美国国土安全部(DHS)成立。2003年,DHS成立海关与边境保护局(CBP)、移民与海关执法局(ICE)。CBP吸纳了部分海关传统职能及边境动植物、卫生检验检疫职能,实现了由一个机构统一管理进入美国口岸的人员与货物。加拿大、澳大利亚等国也成立了海关与边境保护部门,承担海关、动植物检疫、卫生检疫等职能,统一开展口岸执法,保护边境安全。详情见表2。

参考其他国家(地区)的实践经验,整体性、一体化的边境管理能够简化边境相关作业流程,为企业和个人提供便利,能够提高评估风险的能力,确保边境安全。这些经验表明通过关检融合能够进一步严密监管,有利于落实总体国家安全观,同时能更好地促进贸易便利,优化营商环境。

三、出入境检验检疫划入海关后关检融合的进程

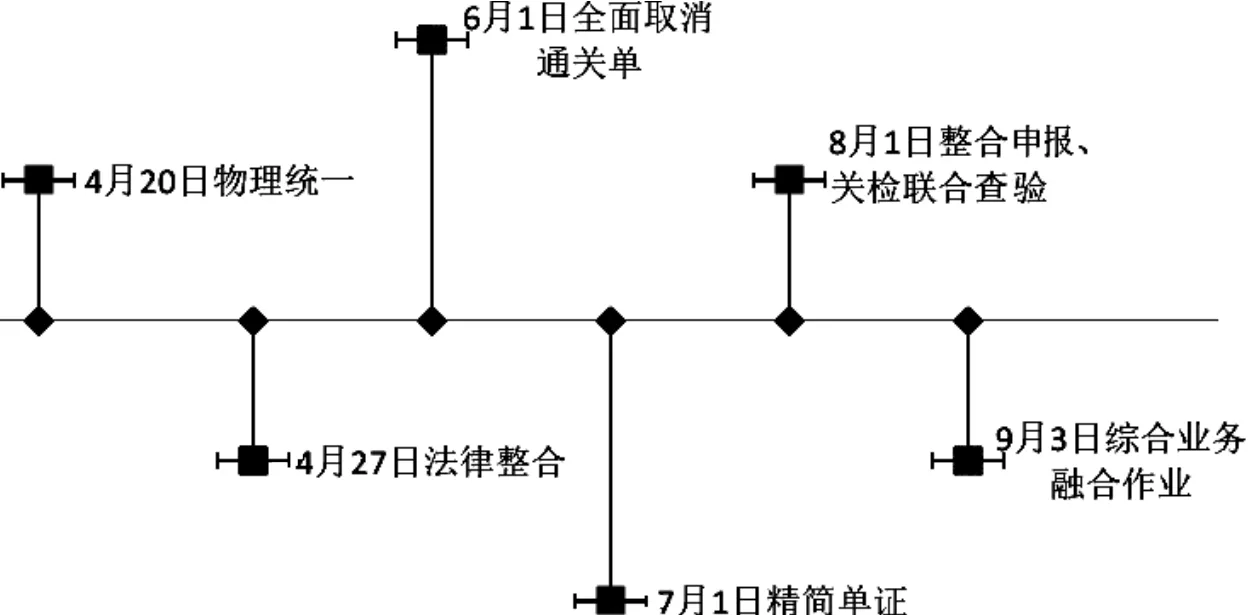

出入境检验检疫划入海关后,关检融合主要经历了物理统一、法律整合、全面取消通关单、精简单证、整合申报、统一作业六个重要进程,见图1。

(一)物理统一

自2018年4月20日起,出入境检验检疫部门统一以海关名义开展业务,一线岗位均统一上岗、统一着海关制服、统一佩戴关衔,旅检监管、通关作业申报查验放行“三个一”(注:“一次申报,一次查验,一次放行”)、运输工具登临检查、辐射探测、邮件监管、快件监管、报关报检企业资质注册以及对外“一个窗口”办理等业务领域完成优化整合,实现“一口对外、一次办理”,并完成业务单证及印章的统一替换。

(二)法律整合

为确保改革于法有据,海关总署政法司会同有关部门全面梳理了涉及检验检疫改革的相关法律、法规、规章和规范性文件,针对改革带来的实施主体及业务流程的变更,及时推进法律立改废释工作。2018年4月27日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过关于修改《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国进出口商品检验法》两部法律的决定。海关总署先后于2018年4月28日、5月29日公布了署令238-241号,对《中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定》等153部规章进行修改,并废止《出入境检验检疫行政处罚程序规定》等4部规章。

图1 关检融合进程时间轴

(三)全面取消通关单

融合前,检验检疫部门签发的《入/出境货物通关单》、环保部门签发的《固体废物进口许可证》、商务部门签发的《进口许可证》、农业部门签发的《合法捕捞产品通关证明》等均是海关通关的重要监管证件。关检融合后,通关单签发及放行变为了部门内事项,签发通关单不再必要及合理,为进一步优化营商环境,促进贸易便利化,海关总署发布2018年第50号公告,自2018年6月1日起,全面取消《入/出境货物通关单》。

(四)精简单证

为深入推进放管服改革,将减证便民落到实处,根据海关总署令第240号及241号,通过对84部规章予以修改或者废止,海关单证大幅精简,由132种缩减至40种,精简比例达70%。

(五)整合申报

自2018年8月1日起,海关进出口货物整合申报实施,这是关检融合的标志性改革举措。通过一个申报系统,录入一次数据,上传一套随附单证,实现一次申报、一单通关。经过梳理整合,原报关、报检共229个申报项目合并精简至105个,原74项随附单据合并整合为10项,原102项监管证件合并简化为64项③。

(六)统一作业

自2018年8月1日起至海关总署新一代海关查验管理系统上线应用期间,开展关检货物查验联合作业(简称“查检合一”)。在前期试点的基础上,于2018年9月3日起,在全国范围内实现现场关检综合业务融合作业,对综合业务部门职责进行整合:4项合并,1项删除,2项移除;自2018年11月12日起,“多查合一”改革开始推进,稽查、保税监管、企业管理、关税、统计、口岸监管、动植物检疫、商品检验、食品安全监管九类59项业务已纳入首批改革范围。

关检融合以来,随着各项配套改革措施逐步实施,“一口办理”“一次申报、一次查验、一次放行”,通关作业环节明显减少,如货物通关原9个环节整合为4个环节,邮件通关原17个环节整合为6个环节。“串联”模式改为“并联”模式,整合申报后申报项目精简比例达54%,随附单据精简比例达86%,企业人力、操作成本及时间成本明显降低,改革的红利初步释放。从监管严密性来看,融合后关检协调配合机制更好地发挥作用,在打击“洋垃圾”走私、保障食品安全等领域监管链条更加严密。

四、关检融合的经验及不足

一是在机构改革过程中及时推动法律整合。机构整合后,改革主体要及时做好涉改的法律、法规、规章及规范性文件的梳理工作,对影响机构合法性和执法合法性的部分法律法规,应尽快提出修改建议,按照法律层级启动相应立改废释程序。同时,应关注修订后的规章实施预备期问题,对于无法满足30日实施预备期的,经商相关司法部门,应尽快实施,以确保改革于法有据。

二是依托电子信息系统实现联动作业。融合前,海关及检验检疫部门就一票货物需分别向港区发送放行信息,融合后,通过及时修改放行提货规则实现了“一次放行”。在整合申报阶段,基于已较为成熟的国际贸易单一窗口,实现了互联互通和数据共享。另外,新一代海关通关系统(H2018)综合业务作业系统,将实现同一模块下报关单接单与检验检疫受理。此外,税费及保金保函处置、现场验估作业、证件管理、出口申报前监管、通关状态查询服务、理单归档管理、业务及贸易统计、核批管理八个功能模块也将逐步更新。

三是在机构改革过程中建立适度容错机制。在机构改革各项配套措施制定过程中,需会同相关部门充分研判风险,制定预案,确保在改革举措失灵时日常工作仍能有序开展。改革措施落地后,进行动态跟踪,关注改革成效及企业诉求,多方协调,及时调整有关方案。为将改革举措的不确定性影响降到最低,允许在一定范围、一定时限内先行开展试点,运作成熟后,再推广应用到全国范围内。

改革非一日之功,不可一蹴而就。现阶段关检融合仍有待深化,为完成下一阶段深度融合的目标,一是建议加强顶层设计,构建全链条监管体系。全方位的改革需要从顶层设计出发,自上而下逐步推进。海关部门实施的全国通关一体化改革,主要是构建“两中心,三制度”。佩里·希克斯认为,整体性治理最大的挑战是政策上的一贯性。为了更好地延续近年来海关业务的改革思路,建议从监管体系顶层设计出发,将检验检疫相关作业环节纳入海关“两中心,三制度”作业框架内,坚持总体安全观,强化安全准入风险防范及科学有效的事中事后监管,构建全链条监管体系。二是建议尽快突破作业信息系统限制。现阶段原海关及检验检疫人员仍分别采用H2010及CIQ2000进行作业,这从根本上限制了深度融合。我们认为,当前作业信息系统整合进度仍较缓慢,且不断调整过程中带来的新问题会使企业觉得无所适从,影响了改革效果。当然,从系统设计、开发、论证,到试点、全面推广,难度极大,耗时极长,需要做好充分的准备。三是建议内外部约束相结合克服人员自利性。在政府机构改革过程中,政府和人员也会表现出自利性,容易产生因自身惯性而依赖旧有组织、业务流程、抵触新制度,从而延缓甚至阻碍改革进程。建议在机构改革推进过程中,内外部约束相结合克服人员自利性。