应用口语报告法诊断物理问题解决中的思维障碍

张琪 陈宗荣

摘 要:很多学生反映高中物理难学,不知如何做题。学生在解决物理问题时到底出现了哪些思维障碍?文章用口语报告法研究学生在物理问题解决中存在的思维障碍,并分析不同物理成绩的学生思维障碍的差异。最后,根据研究结果提出针对性的对策以提高学生解决物理问题的能力。

关键词:思维障碍;口语报告法;认知访谈;问题解决;思维可视化

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)6-0006-4

1 引 言

高中生经常会出现上课听得懂却不知如何运用知识的问题。高中生在解决物理问题时,并不是简单的知识迁移,他们在解题的过程中往往存在思维障碍。

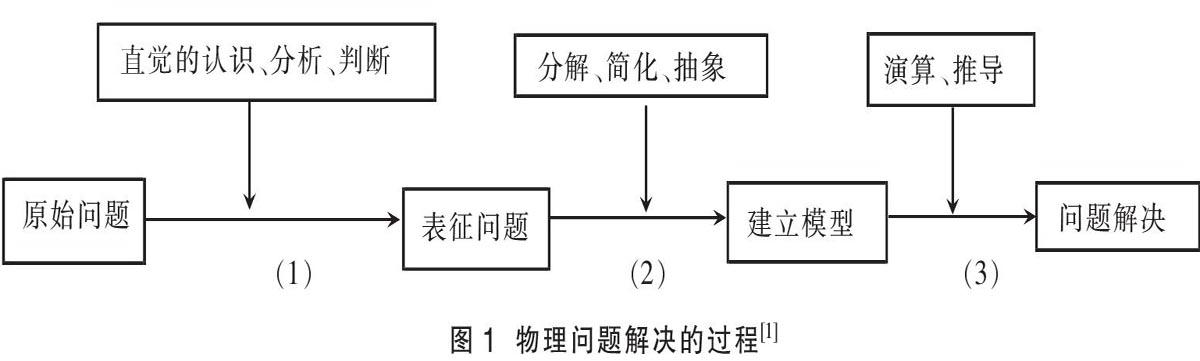

人们将解决问题的过程分解成不同的阶段或步骤,比如邢红军教授将物理原始问题解决划分为三个阶段:表征问题、建立模型、解题技巧。为了让学生对解题过程进行回顾反思,在解决物理问题后加一个阶段:反思评价。图1是物理问题解决的过程。

由图1可知,学生解决物理问题需要经历三个相互衔接的阶段:

第一,问题是针对什么物理现象和事实的,弄清楚原始问题是什么,即表征问题:在头脑中对一问题信息进行记载、理解和表达的方式。

第二,原始问题怎样通过分解、简化、抽象后转化为物理模型,即物理建模。

第三,怎样定性或定量地通过演算和推导解决问题,即解题技巧。

此外,问题解决者在问题解决过后对整个解决过程进行反思评价。反思评价可以帮助问题解决者更好地理解具体解决方案的用途和使用范围,更深层次地理解问题解决过程。

2 口语报告法研究高中物理问题解决中的思维障碍

2.1 口语报告法的介绍

1945年,德国心理学家杜克首次提出口语报告法。通过口语报告法,研究者利用问题引导被试,通过类似内省的方法使被试说出自己真实的想法,反映出其真实的水平和思维。口语报告法的步骤:一、任务设计与器材准备;二、被试者“出声思维”的训练;三、正式实验; 四、转译与编码;五、数据分析。

2.2 口语报告法方案设计与实施

2.2.1 目的

比较不同成绩的学生在物理问题解决时思维的差异,以及分析高中学生物理问题解决中的思维障碍。

2.2.2 方法

(1)被试

在建瓯市第一中学高三学生中按照成绩高低选择6名学生,他们在高中已经学习了物理课程的全部内容,以其高三上期物理成绩的平均分数为标准,分成物理高分组、中等组和低分组。其中,高分组物理成绩均值高于90分;中等组物理成绩均值高于60分,但低于90分;低分组物理成绩均值低于60分。

(2)材料

“追击与相遇问题”是高中物理运动模块最常见的典型物理问题。综合性相对来说并不高,属于中档题,每个被试都有成功解决问题的可能性。因此,本文选择运动学中“追击与相遇问题”作为测试的材料。测试材料包括训练学生使用口语报告的训练题和正式测试的试验题。

训练题:

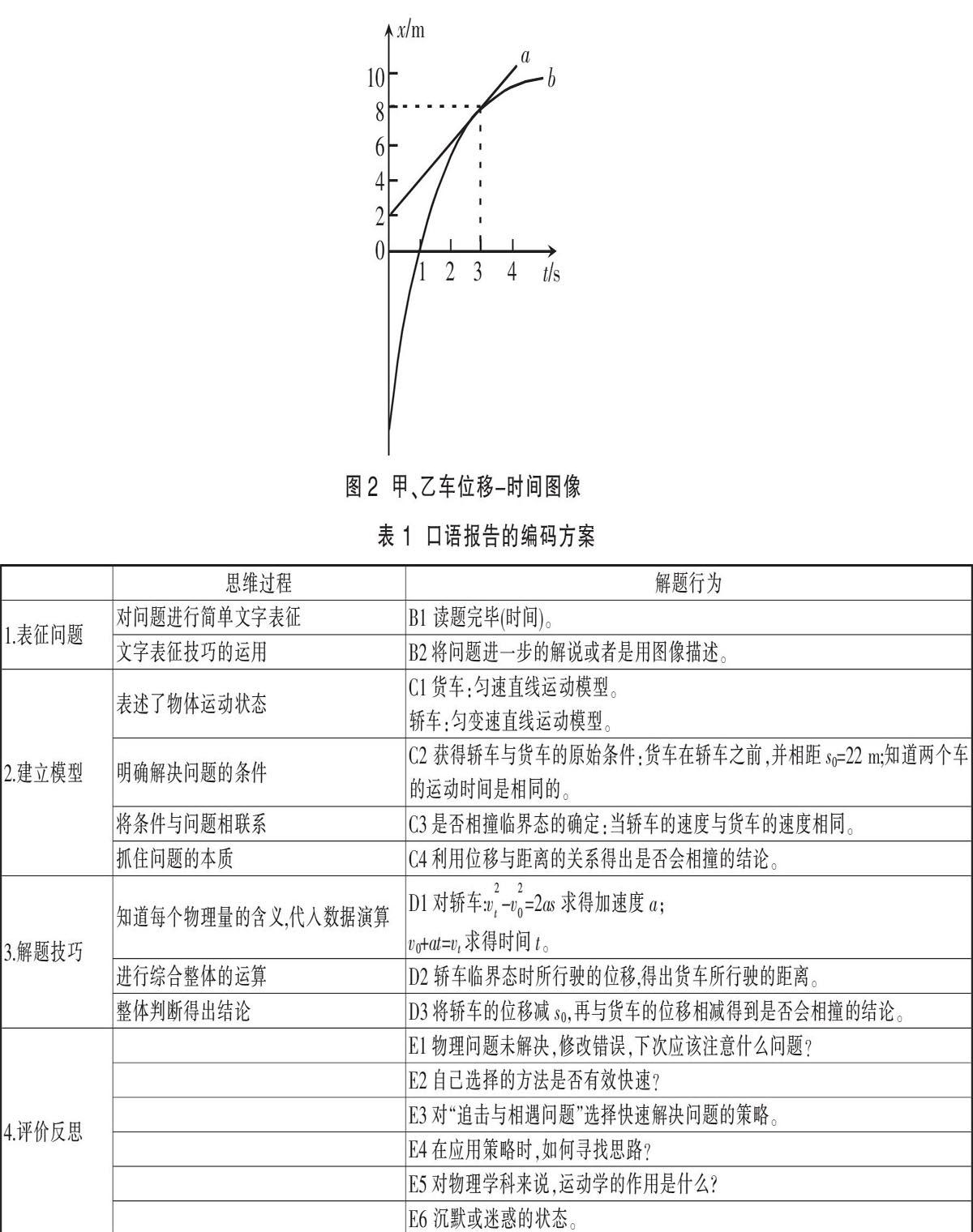

在平直公路上行驶的甲车和乙车的位移-时间图像分别为图2中的直线a和曲线b,已知乙车的加速度恒定为ɑ=2 m/s2,当t=3 s时,直线a和曲线b刚好相切。求t=0 s时,甲车和乙车的距离x0。

试验题:

某高速公路同一直线车道上同向匀速行驶的轿车和货车的速度大小分别为v1=40 m/s和v2=25 m/s,轿车在与货车距离s0=22 m时才发现前方有货车,若此时轿车立即刹车,则轿车要经过s=160 m才停下来。两车可視为质点。若轿车刹车时货车以v2匀速行驶,通过计算分析两车是否会相撞。

(3)程序

①主试设计好训练题与试验题,用训练题对被试进行口语报告方法的训练。

②主试用手机里的“录音机”录下被试的语音,主试还要记录下被试回应的特殊时间点。

③主试根据录音,对被试的口语报告重新整理。

④口语报告的转译与编码。

根据图1所示的物理问题解决过程的行为编码方案,如表1所示。

2.3 结果的统计与分析

对不同成绩的学生在解题步骤中思维过程体现出的解题行为进行统计,如表2所示。

表2结果表明,不同成绩的学生在以下四个方面都存在差异:

(1)问题表征的差异。问题表征主要是对物理题目的文字描述。从问题表征的时间来看,高分组与中等组会快于低分组。在问题表征技巧的运用中,不同层次的学生出现了很大的不同,高分组采用的是画坐标图或情境图的方法,中等组是采用口头表述的方法,而低分组对于问题表征含糊不清。

(2)建模过程中的差异。由表2可知,高分组建立模型时是最完整的,也是最正确的。建立模型的过程C3表示是否相撞的临界态。中等组在临界态的确定中出现了错误,将轿车停止时作为是否相撞的临界态。而低分组获取解题条件时,他们无法完整地获取题目之中所给的条件,遗漏了两车的原始状态是相距22米,导致条件与解题的最终目标之间的联系不清晰。

(3)解题技巧的差异。解题过程是根据建立的模型通过演算和推导解决问题,所以解题技巧受到建立模型的影响,这一过程还体现了不同层次推演与计算能力的不同。D2表示轿车临界态时所行驶的位移,与得出货车所行驶的距离。中等组因为错误判断是否相撞的临界态,所以代入公式的数据是错的。低分组在选择公式时出现了问题,未考虑状态就直接使用了位移公式。

(4)评价反思的差异。高分组与中等组在反思评价中表现相似,高分组就问题本身而言,想要得出更好的解决问题的方案。中等组的物理问题未解决,修改错误,反思下次应该注意的问题。而低分组的反思评价是沉默或迷惑的状态。总体来说,反思评价中的问题都是高中生所忽视的部分。

2.4 讨论形成差异的原因

2.4.1 分析能力与抽象能力不足形成的思维障碍

由结果分析可知,高中生在该表征层次上主要是陈述任务,对文字进行理解、吸收和加工是解决问题的第一个步骤。高分组在审题过程中用画图来表征,显著地早于并快于中等组和低分组。中等组用口头语言表征问题,而低分组只是读了一遍题目。这说明高分组能更好地利用图形理解题意。图形可减轻短时记忆的负担。被试在建立物理模型时,运用分析综合与数学解决问题。低分组出现了条件与目标无法联系,这都是因为分析能力与抽象能力不足形成的思维障碍。

2.4.2 思维定式形成的思维障碍

被试在建立物理模型时,中等组将轿车停止状态作为是否相撞的临界态,这是生活中错误的思维定式造成的判断错误。高中生学习物理的过程之中常常会总结题型,这種方法的优点是在考试做题时反应快,但是这种方法也限制了高中生的思维,造成对一些课本中已有的物理模型生搬硬套。这都是导致高中生容易形成思维定式的原因。

2.4.3 物理公式数学化造成的思维障碍

在解题技巧阶段,高分组的数理基础一般比低分组要好。高中物理问题一般性的演算都不算太难,但是部分学生由于不理解物理公式真正的物理含义及其使用条件,看到题目中有一个物理量就硬套到公式里,造成公式的滥用。

2.4.4 元认知能力不足造成的思维障碍

在自我评价和反思之中,不管是高分组还是低分组都缺乏对自我进行反思和自我调节的过程,没有从更深的层次上理解问题解决的过程。从研究的结果上看高中生解决物理问题存在元认知能力不足造成的思维障碍。

3 克服思维障碍的对策

3.1 将物理问题与实际生活相联系,建立物理情境提高物理分析和抽象思维能力

物理是一门来源于生活的科学,是以事实为基础,不是凭空而来的。所以,我们在做题目的时候一定要构建物理情境。解决物理问题时,看到题目就要建构物理情境,从中得出物理条件,再一步一步地理清其中的关系,提高分析的能力,才能够参透其中的联系,做题才有思路。

3.2 促进正迁移,抑制负迁移,解决思维定式形成的思维障碍

学习迁移是指一种学习对另一种学习的影响。学习迁移分为正迁移与负迁移。那我们就要积极促进正迁移,抑制负迁移。在解决比较灵活的物理题时,定向思维就会对物理题形成负迁移,这就要求我们在解题的时候,建立物理的情境,运用题目中的条件,经过思考理清其中的关系,再进行解题。

3.3 深化物理公式的理解,在解题时深入了解条件隐含的意义,才能正确使用物理公式

高中生在学习物理公式时应了解公式的来源,理解推导条件及限制条件,读题目时要正确理解题意,深入了解条件隐含的意义。学生从题目的描述中理解题目的意思,条件是什么,知道该用什么知识和相应的物理公式来解决问题,再将物理量正确地代入物理公式中。

3.4 培养学生元认知监控能力

高中生解决物理问题后,对知识加以归纳和理解,从而对物理知识有一个整体的理解和掌握,才能做到融会贯通,心中有数;对解决物理问题的方法加以归纳,建构物理模型。高中生在总结归纳的过程中锻炼反思能力,形成完整的物理认知结构。

参考文献:

[1]邢红军.物理教学论[M].北京:北京大学出版社,2014: 87.

(栏目编辑 赵保钢)