村落的传统生存智慧及其现实困境解析

——透过能量学的视野

袁晓梅

村落是农耕时代人类聚居的产物,人类通过生产、生活与大自然进行着物质与能量交流,谨慎地维系着生态系统的能量循环与再生平衡,成就出独特的生存智慧[1]。随着现代文明将化学农业与商品经济带入乡村,大量村落陷入环境污染、经济衰退乃至人口流失的现实困境。西方工业化国家较早关注村落保护,早期成果集中在聚落建筑与空间的原真性,以及非物质文化遗产传承[2-4];随着大规模“城镇化”引发的社会与环境问题,村落的“再生”与“重构”遂成重点[5-6],生态系统修复及传统生态智慧也备受关注[7-8];由于相关问题涉及生物、环境、人类社会等众多因素,彼此相互依存又制约,孤立地解读难以找到问题的起因。

按照生态系统的能量学方法,太阳是地球上一切能量的源泉,构成生态系统的所有部分(包括人类)都遵循支配物质运动的热力学定律[9]。人类以其文化性存在参与到生态系统运行,通过特定的生产、生活方式影响着村落的物质与能量循环过程。透过不同时期生物、环境、人类在能量循环的整体结构中的位置与流动,可以使村落自然与社会环境的因果循环关系直观显现,有利于对相关问题的起因作一些结构性分析[10],从而突破孤立问题的“快速治疗”瓶颈,建立整体的长期解决方案。

1 研究对象与方法

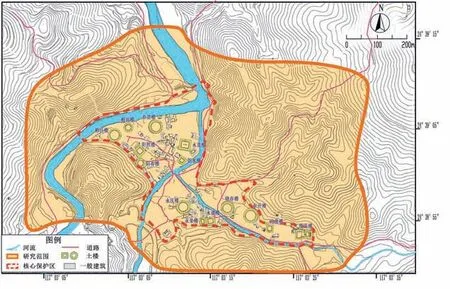

本文选择位于闽西南山区的南靖县河坑村为研究对象(图1)。这一地区素有“八山一水一分田”之称,人地关系极其紧张[11]。勤劳的客家人长期生活在这里,成就了举世瞩目的土楼聚落形态,以及与特定自然环境适应的客家共同体文化。自明代开基以来,河坑村经历了传统农耕向现代社会转型的各种历史阶段。尤其2008年河坑土楼群申遗成功开始商业化旅游开发,引发了不少的可持续发展困境,在我国传统村落中具有典型性,极具研究价值。

本文选择清乾隆时期(传统农耕)、20世纪90年代至申遗前(工业化农业)、申遗成功至今(商业化旅游)3个典型阶段,广泛收集河坑村族谱、地方志、政府年鉴及官方统计数据等,结合田野调查与村民口述史,初步还原其不同历史时期的生产、生活方式,绘制出对应的物质循环与能量流动示意图。透过生态系统的能量学视野,探索解决相关问题的可能途径。

2 农耕时期的传统生存智慧

河坑村位于福建省南靖县书洋镇曲江溪畔一个狭小的涧谷平地,河坑溪(又名大坝溪)由东南向西北与南部发端的小溪交汇后折北注入曲江溪,形成一个面积不足15hm2的河谷冲击平地。张氏一族自明嘉靖年间从石桥村迁入,选择阳光充足、灌溉方便的两溪交汇处建造了第一座土楼——朝水楼[12]。至清代已筑成方形土楼7座,生产空间拓展至平地及山陇所有适合农耕的地带,形成了集水田、旱地、山林、池塘于一体,种植与养殖相结合的农业化生态系统,以及与之适应的宗族社会结构(图2)。

这一时期,河坑村土地按土壤特性分种适宜的农作物,充分发挥其生产能力。同时根据自然节律对土地进行轮作与休耕,谨慎地保护好土壤肥力:“清乾隆年间,火耕水溽,谷岁两熟,土多肥饶;近地之高者,种棉花、烟草、地瓜。山居之民种苧麻、竹蔗。[13]”人们种植粮食、蔬菜等供自己食用,将无法食用的厨余及草料用来饲养猪等家畜,家畜无法食用的部分则用作燃料;家畜还为人类提供动力与食物,人畜的排泄物(粪便)及燃料灰烬等则当肥料回归到土壤,为植物生长提供养分。山林则被分成水源林、经济林、用材林、薪炭林等分类管制。雨水经植物根系固定后下渗入地下水,或汇集在地表成溪涧;人们引溪入农田灌溉、凿井供日常生活与消防,生活废水也被小心收集起来浇灌耕地[13-15];这种涵盖山、水、林、田、湖、草保育,集农业、家畜与人一体的生存策略,很好地维护着这一地区的资源再生与平衡。当地流传着“作田无饲猪,好比秀才无读书”“禾苗全靠水,无山断水闹饥荒”“山是摇钱树,只砍无种空白想”等农谚,充分反映了这一传统生存智慧[16];在这样一个良性的再生循环系统中,人类作为自然的有机组成融入整体系统(图3)。为了避免人口增长带来的过度开发,张氏族人从清康熙年间陆续外迁,一直持续到新中国成立后。

图1 河坑村聚落及环境示意图(改绘自南靖土楼管委会提供的河坑村地形图,村域范围参照 http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1113.pdf第21页)

这种生态适应性也表现为文化运行的良好状态,反映到日常生活中,就是敬天爱人的良好社会风气与自觉行为。一般来说,每年秋收之后都会选择一天做“冬福”,感谢上天赐予的良好收成,同时祈求来年风调雨顺;人们买进猪苗后通常都会去神的面前许个愿,猪出栏了也会到神的面前答谢,卖猪之后还要买些祭品敬天神。某些树木还被赋予神圣的意义,并通过神话、传说等上升到信仰层面,化作民众内在自觉的行为[16]。村落的人际关系也十分和谐,家家户户宰大猪都会把猪血煮熟,配些咸菜和一小块肥肉分送邻里;贫困家庭的孩子读书,或失去劳动力的鳏寡孤独者,均可获得宗族在经济与生活上的帮助[17-18];在这种亲帮亲、邻帮邻的社会环境中,人们的生活很有安全感。

此外,河坑村僻处闽南丘陵山地,动、植物资源丰富。客家人长期生活在这里,熟知田间地头各种草木、动物及昆虫的凉、热、补、损和毒等不同药性,能够就地取材地融入一日三餐,或用于简单的伤病治疗[15]。因此,闽地虽号“瘴乡”,村民却能通过药食同源的日常保健达到防病治病的目的,成就了“药食同源”的健康饮食文化,以及“食、疗、景”一体的地域植被景观。附近的塔下村曾被联合国授予“长寿村”称号,这绝非偶然。

这种天、地、人、神共荣的生存智慧把人类生产、生活较好地融入自然循环系统,将生态破坏限定在了可接受的范围内,使水土恶弱的闽南山地成为客家人世代繁衍的安乐家园,这是土楼遗产价值得以成立的社会基础[19-21]。这一时期,河坑村经济虽不富裕,生产力水平也不太高,但土楼聚落整洁、山林秀美,民众勤劳节俭、社会和谐稳定、生活幸福感强。

3 工业化农业生产的危害

新中国成立后的土地改革极大地激发了农民的生产积极性,社会与生产的稳定带来人口增长。文革前后,河坑村人口已由新中国成立初525人(1947年)[15]发展至近千人,粮食生产已无法自足,靠政府回销粮救济。为了缓解居住空间的紧张状况,河坑村一口气建起了7座圆形土楼,清代以来稳定的聚落格局由此改变(图4)。

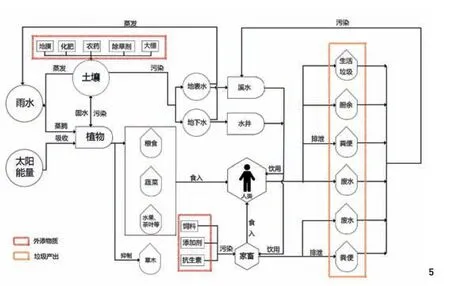

随着工业化农业在全国推广,其低投入、高产出的生产方法与经济目标迅速普及,打破了村落既有的物质循环与能量流动平衡。从图5可知,化肥的普及使厨余、人畜粪便、生活废水等成为垃圾;出于经济效益考量,大量山林和适耕地改造成茶园,破坏了唐代以来“山顶植松,山腰种果,山底载竹”[22]的立体格局,降低了水土保育能力。大面积的单一化茶叶种植还极易爆发病虫害,农药变得必不可少。基于产业化的劳动力成本考量,除草剂替代了人工拔草。工业化饲料、疫苗及抗生素等也增加了家畜排泄物的化学危害。这些化学残留物经土壤渗透入地下或汇入溪流,严重污染水源。工业化还给农村带来各类作坊式小工厂,房前屋后见缝插针地搭起简易厂房,使原本整洁有序的聚落空间变得面容奇特。由于基础设施不足,生产污水直接排入溪流。据《南靖县水利水电志》记载:“70年代以来,水中鱼类锐减,沿江两岸再无人挑水饮用,部分河段已不能游泳”[24]。大量使用的化肥还导致了土壤板结,涵水能力下降。溪水污染又把村民的生活用水转向山泉开发,加之工业化发展导致的能源压力,曲江溪上游加建了多个水电站,溪水流量锐减,改变了既有河流生态系统,农业灌溉水源也日益紧张[23-24]。由于农药、杀虫剂和除草剂的使用,田间地头的青草药和昆虫、动物等基本绝迹,昔日“食、疗、景”一体的地域景观,以及医食同源的饮食传统逐步消失,癌症、心脑血管等疾病患者则呈上升趋势。

这一时期,河坑村农业产量增加,经济收入有所提高,但既有农业生态系统的能量循环与再生平衡被破坏,环境开始遭受污染,各种慢性病患病率增加,表面的经济增长潜伏着深层的危机。

图2 清乾隆时期河坑村土楼聚落示意图(关蓓婷根据南靖县土楼管委会提供的“河坑村现状地形图”,结合族谱记录与现状调查结果综合绘制)

图3 传统农耕时期的村落物质循环与能量流动系统示意图(颜晶晶绘)

图4 河坑村申遗前村落示意图[改绘自《福建(南靖)土楼保护规划》(2009.01修编)的图2-1“河坑建筑功能”]

图5 工业化农业生产时期的村落物质循环与能量流动系统示意图(颜晶晶绘)

4 商业化旅游开发的冲击

2008年,河坑村土楼群被联合国教科文组织正式列入世界遗产名录,文物保护遂成为河坑村面临的首要任务。在一切以经济建设为中心的思想指导下,遗产保护的主要目标就是推动地方经济发展,无可争议地同旅游开发捆绑在一起。虽说文物保护法对遗产的旅游利用有明确规定,但由于世遗是依托土楼建筑来申报的,在操作上就局限在土木工程加非遗传承的建筑保护层面,很难从大自然生态圈整体运行规律来审视,因而未能形成与之对应的遗产保护策略。

按照2009年1月修编的《福建(南靖)土楼保护规划》,河坑村被定位为世遗土楼旅游景区之一,相关产业围绕餐饮、民宿等旅游设施配置,附带发展以名茶种植为核心的旅游产品[25]。根据规划文本,河坑自然村以村界外50m为基准划定了核心保护区,区内拆除了猪圈、旱厕、制茶厂等影响遗产建筑与空间形态的设施,另在曲江溪北岸和曲江村规划了安置点。房前屋后耕地变更为“文物古迹用地”,改造成公园、广场、停车场等旅游服务设施。开通了562县道及梅塔线直达景区,初步形成了今天以世遗土楼建筑保护为核心的旅游景区用地格局(图6)。

这一用地格局征用了河坑村自开基以来最好的洋田,原本紧张的适耕地更加匮乏;硬质广场和停车场破坏了村落自然下渗的雨水循环系统,浪费雨水资源的同时增加了有组织排水负担。新开通的562县道及梅塔线阻断了河坑村主要的2条农业灌溉水渠,部分水田变旱地或被迫弃耕;公园式绿化替代了“食、疗、景”一体的本土植被,不但破坏人与环境的健康联系,还要支付一定的维护成本;部分外来物种极易滋生病虫害,增加了杀虫剂的使用,也可能影响本土的植物群落平衡。为了满足文保消防及旅游服务用水,政府建设了200m3的简易供水池,同时铺设了电网提供生活、生产能源,建造公厕、冲凉房供村民及游客使用,人畜粪便排入化粪池,污水引入村口的污水处理池,垃圾统一到焚烧点焚化。河坑村各种功能空间被有序规划,卫生条件得到了改善,但其背后的农业生态系统却遭到了破坏,村落既有的物质与能量系统被彻底改变(图7)。

图6 河坑村用地规划图[改绘自《福建(南靖)土楼保护规划》(2009.01修编)的图2-18“河坑土地利用规划图”]

图7 商业化旅游开发时期的村落物质循环与能量流动系统示意图 (颜晶晶绘)

如图7所示,原本自给自足的粮食、肉类等部分需要现金购买,自然天赋的水源(溪水、井水)与能源(草木、畜力)也被自来水和电力取代。而这些以消费概念创造出来的“产品”最终又会转化成“垃圾”(粪便、厨余、污水等),需要付费处理。虽说目前河坑村卫生、用水及垃圾处理均由管委会负责支付,但本质上已失去再生的循环机制,成为高能耗、高排放,靠经费投入的旅游景区,传统自给自足的生产、生活方式必须彻底转变。

由于农产品附加值不高,年轻人大多不愿意种地。加之旅游开发征用了许多良田,拆除了养殖、制茶厂等副业生产空间,村民丧失了基本的生活来源;由于政府对河坑村的旅游开发迟迟未能全面启动,规划中的旅游设施及安置房建设也暂时搁置(图8);随着近年茶叶市场低迷,早期改造的大量茶园荒弃,这些土地大量使用化肥、农药和除草剂,需要相当时间及一定投入来修复;城市化发展又使青壮劳动力不断流向城市,留下小孩与老人(图9),部分遗产土楼甚至人去楼空(图10),土楼建筑遗产保护变得困难。据笔者调查统计,目前河坑村外出打工人员主要从事装修(油漆工、泥水匠)、餐饮服务、电子厂工人、保安和驾驶培训等,也有小部分做茶叶生意。这些工作虽然获得了较农业生产更多的现金,但只能勉强满足基本的城市生活花销,尤其难以支撑现代教育、医疗等必需的城市生活开支。于是就会出现“因病致贫”和“因学致贫”,必将引发农业人口教育、医疗和养老等一系列社会问题。

这一时期,河坑村生产、生活严重依赖外界资金投入,可持续性极低。遗产保护的压力与现代化、城市化引发的各种社会问题交织在一起,河坑村陷入了非常复杂的现实困境之中。

图8 未完工的安置房(作者摄)

图9 绳庆楼留守的老人(作者摄)

图10 空无一人的永盛楼(作者摄)

5 分析与思考

综上,传统农耕时期的农业是一种生活方式,人们以其特定的生存智慧谨慎地维护着村落能量循环系统的再生与平衡,力求把乡村建设成安居乐业的幸福家园。工业化生产时期的农业是一种挣钱手段,土地被视为氮、磷、钾构成的生产材料,村落就是粮食生产工厂,既有农业生态系统的再生平衡被打破,表面的经济增长潜伏着深层的危机。商业化旅游开发时期的农业是被大众消费的旅游资源,村落失去了赖以成立的农业社会基础,成为靠现金支付才能生活的商业景区,陷入了非常复杂的现实困境之中。

透过能量学视野,我们不难发现各种现实困境的根源,其实在于人类无限膨胀的欲望。这并非纯粹资金投入与工程技术所能解决的问题,必须同人类社会的群体行为联系起来,亦即“人类的目的应该与环境的目的相一致,生活的品质应该与环境的品质相整合”[26],才能形成长期的解决方案。

就河坑村而言,首先要彻底理解土楼聚落形态及其背后的农业生态系统,以及与之适应的传统生存智慧,并在此基础上逐步建立基于物质与能量全过程管理的新型乡村生产、生活模式,在保障土壤、水系、动植物等资源的合理利用与循环再生的同时,发展人与自然和谐的新型共同体文化,从而将遗产保护行为转化成新时代村民生活世界中鲜活生动的文化实践活动与生活过程,保障世遗土楼保护目标的全面实现,并为村落繁荣发展创造条件。

致谢:华南理工大学建筑学院风景园林系2017级博士生朱锦心,硕士生李凌、颜晶晶、刘斯曼协助调研并绘制分析图,特此致谢。