中国建成区绿地率区域差异的多尺度分析

刘志强

李彤杉

王俊帝

洪亘伟

改革开放以来,中国城市绿地建设水平快速提升,但存在显著的区域差异,并处于持续的演变状态。针对城市绿地建设水平区域差异问题,国内外学者基于不同的空间尺度均开展了广泛研究。在单一城市尺度层面,学者们在城市绿地区域差异的演变[1-4]、空间形态及构成特征[5-8]、度量指标及统计方法[9-10]、影响机制[11-14]、优化调控[15-18]、评价方法[19]以及公园绿地空间结构演变[20-21]等方面进行了系统深入探讨,该尺度研究多以直辖市、副省级市或规模较大的地级市作为研究对象。在国家、地区尺度层面,学者们以更宏观的视角探析不同地域间城市绿地建设水平的差异,例如李方正等对我国地级市的城市绿地空间差异进行了探究[22];Sun J Y等研究了我国东、中、西部以及长三角、珠三角植被覆盖差异的演变[23];Kabisch N等解析了西欧、南欧与东欧城市绿地间的差异特征[24],该尺度研究多以市域作为研究单元,基于对绿地统计指标的数理统计分析,或遥感与地理信息系统相结合等方法对宏观规律进行揭示,并制定相应区域发展政策[25-27]。

现有成果为该领域研究的进一步拓展奠定了重要基础,但以往研究多注重于单一尺度的深入解析,对不同尺度间相互关系及尺度变化的探究较少。区域差异的空间格局及演变特征具有一定的尺度依赖性,不同尺度上城市绿地建设水平区域差异特征往往不同,某一尺度上的研究结论并不一定适用于另一尺度[28-30]。近年来,引入“多尺度”视角,将多尺度与尺度方差结合进行区域差异测算,已被地理学、经济学、区域科学等学科认为是行之有效的研究范式[31-33]。因此,若要更确切、真实地揭示我国城市绿地建设水平区域差异特征及规律,需从不同尺度上对其进行分析,也更能全面把握各尺度要解决的主要问题,从而对各尺度的城市绿地建设分类指导。鉴于此,本文将尺度效应纳入城市绿地建设水平区域差异研究的分析框架,以建成区绿地率作为表征城市绿地建设水平的指标,采用标准差、变异系数、锡尔指数和尺度方差等方法,从地带、省级和市级3个尺度对我国建成区绿地率区域差异进行测度和对比分析,探究多尺度研究视角下我国城市绿地建设水平发展的尺度依赖性,以期为协调各区域城市绿地发展及制定决策提供科学依据。

1 研究区域、数据来源与研究方法

1.1 研究区域、数据来源与处理

本文将地带、省级、市级单元作为基本研究单元,并以2015年中国大陆(不含香港、澳门、台湾)行政区划为准对各基本研究单元进行归并统一。研究指标为建成区绿地率,数据来源于《中国城市建设统计年鉴(报)》(1996—2015年)。为满足尺度效应研究对各层次嵌套结构要求,对数据进行了以下处理:1)地带、省级建成区绿地率数据采用市级建成区面积和建成区绿地面积数据累加计算获得;2)将重庆、上海分别归并四川省、江苏省,将天津、北京归并到河北省内进行统计分析。最终研究区域划分为地带、省级、市级3个空间尺度,其中地带包括东、中、西、东北四大地带;省级单元包括27个省、自治区;市级单元包括336个县级市、262个地级市、15个副省级市和4个直辖市共617个城市①。研究时段为1996—2015年,共20年。

1.2 研究方法

多尺度区域差异研究方法主要包括间接的多尺度、直接的多尺度两大类,前者指从不同尺度独立度量研究单元区域差异的显著性;后者是指考虑多尺度之间的作用辨别研究单元的特征尺度和差异的尺度来源[32]。

1.2.1 标准差、变异系数和锡尔系数

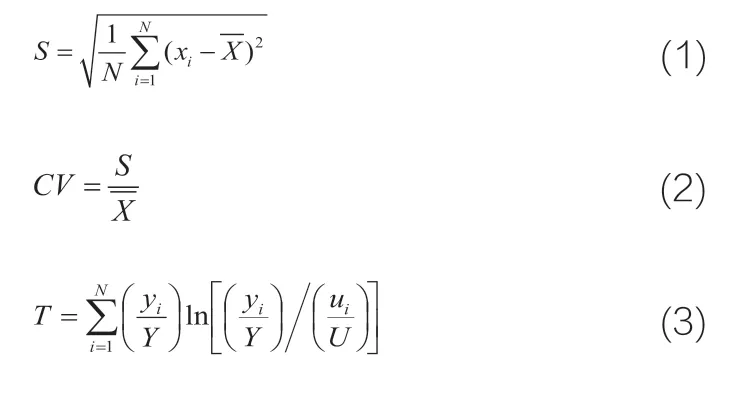

考虑本文的数据特点及研究目的,运用测度绝对差异的标准差、相对差异的变异系数与锡尔系数[26]来分析区域差异的间接多尺度特征,公式分别如下:

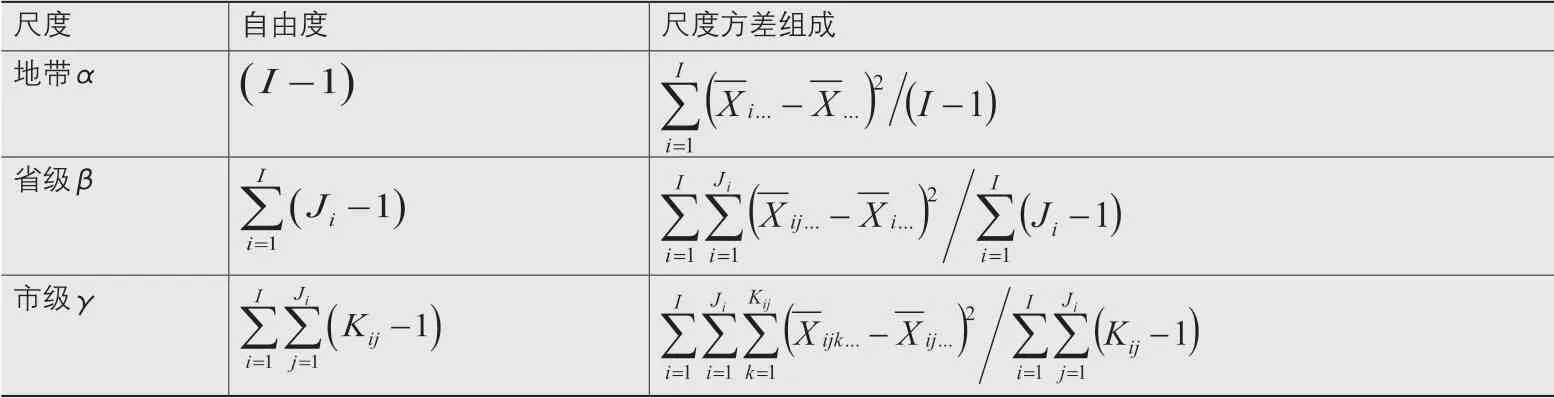

表1 我国建成区绿地率尺度方差组成一览表[31]

式中,S、CV、T分别表示某尺度全国建成区绿地率的标准差、变异系数和锡尔系数,i代表某尺度研究单元(地带、省、市),xi是第i单元的建成区绿地率,为某尺度全部单元建成区绿地率的简单算术平均值,N为某尺度研究单元的总个数,yi是第i单元的建成区绿地面积,Y为全国建成区绿地面积,ui是第i单元的建成区面积,U为全国建成区面积。

1.2.2 尺度方差及其分解

尺度方差已被检验是有效的直接多尺度研究方法,其主题思想是按照尺度等级系统的水平将整个研究对象的方差进行逐步分解,则不同尺度水平的尺度方差的突变相对大小,反映不同尺度的变化对整体研究对象变异性贡献的相对大小程度[31]。本文采用该方法将我国建成区绿地率的方差,按照地带、省级、市级的尺度嵌套系统进行逐步分解,各尺度水平的尺度方差突变的相对大小,可反映每个尺度建成区绿地率的变化对全国建成区绿地率差异贡献的大小程度,进而判断出地带、省级、市级的哪一个尺度更值得研究。本文借鉴H. MoeLLering的尺度方差统计模型[32],构建建成区绿地率尺度方差的统计模型:

式中,Xijk表示市级(等级系统最低尺度水平)组成单元的建成区绿地率;μ是等级系统中所有组成单元的建成区绿地率总平均值;αi、βij、γijk分别表示地带、省级、市级尺度水平上的影响,计算公式见表1。

2 多尺度建成区绿地率区域差异演化分析

为探明多尺度建成区绿地率区域差异演变情况,采用S、CV、T来分析1996—2015年区域差异的间接多尺度特征。

2.1 地带差异呈先扩大后缩小趋势

由图1、2可见,S、CV、T在1996—2003年间呈波动上升趋势,分别从1996年的1.989、0.105和0.006上升至2003年的3.531、0.134和0.010,并均在2003年达到峰值;在2003—2015年间呈下降趋势,至2015年S、CV、T分别下降到1.654、0.046和0.001。结果表明S、CV、T均呈先上升后下降态势,三者的波动曲线呈现出同步性,反映出近20年地带差异前期扩大、后期大幅缩小,整体上呈现缩小的趋势。

2.2 省级差异呈波动中缩小趋势

由图3、4可见,S从1996年的5.260下降到2015年的4.550,在2000—2005年及2008—2010年间波动性较大,并在2009年达到峰值;CV、T分别从1996年的0.285、0.030波动下降到2015年的0.130、0.004,波动时段与S相同。结果表明,S、CV演变趋势较为一致,均呈在大幅波动中下降态势。T波动性较小,但与前两者也具一定吻合性,三者共同反映出省级差异呈现在波动中缩小演变趋势。

2.3 市级差异呈缩小趋势

由图5可见,S从1996年的11.794下降到2015年的6.433;CV、T在20年来均呈现缩小态势,分别从1996年的0.674、0.168波动下降到2015年的0.186、0.013。结果表明,市级尺度下绝对差异与相对差异指数表现特征较为一致,呈现明显下降趋势,表明市级差异不断缩小。

图1 我国地带尺度建成区绿地率标准差及变异系数(1996—2015年)

图2 我国地带尺度建成区绿地率锡尔系数(1996—2015年)

图3 我国省级尺度建成区绿地率标准差及变异系数(1996—2015年)

图4 我国省级尺度建成区绿地率锡尔系数(1996—2015年)

2.4 各尺度比较分析

2.4.1 同一尺度下绝对差异与相对差异演变具有同步性

地带尺度S、CV、T演变趋势表现出极大相似性,呈现为小幅波动上升(1996—2003年)和波动下降(2003—2015年)2个阶段,达到峰值的时间均为2003年,总体呈现先上升后下降趋势。省级尺度下3种测度指数的变化情况也具有一定同步性,出现大幅度波动的时间均为2000—2006年和2007—2010年,总体表现为在大幅波动中下降的趋势。市级尺度S、CV、T演变趋势同样具有一致性,三者共同呈现出明显直线下降态势,且波动性较小。

2.4.2 区域差异在地带、省级、市级3个尺度上显著不同

1996—2015年间3个尺度建成区绿地率的绝对差异及相对差异总体演变呈现不同趋势,地带、省级及市级分别呈现先扩大后缩小、在大幅波动中缩小、较稳定缩小态势,且各尺度指标变化情况也显著不同。

从差异大小来看,1996—2015年3个尺度的S、CV和T均为市级>省级>地带。S的降幅为市级(5.361)>地带(1.542)>省级(0.707);CV的降幅为地带(0.586)>市级(0.489)>省级(0.155);T的降幅为市级(0.155)>省级(0.026)>地带(0.004)。通过上述3个尺度对比可得,市级尺度的差异程度最大,省级尺度的差异次之,地带尺度的差异最小;即空间尺度越小,区域差异程度越大。

3 尺度方差及其构成分析

通过间接多尺度区域差异测度分析,可初步获取我国建成区绿地率区域差异在不同空间尺度的演变特征。下文进一步通过尺度方差及其分解来分析不同尺度对建成区绿地率区域差异可能产生的尺度效应。

3.1 尺度方差分析

对3个尺度的建成区绿地率尺度方差进行计算,结果如下(图6)。1)尺度方差的大小比较上,市级尺度最大,省级次之,地带最小,历年方差平均值分别为74.64、23.32和11.64。2)市级和省级尺度在尺度方差上均呈现减小的趋势,地带尺度方差变化则较为平稳。其中,市级尺度方差减小幅度最大,由1996年的116.57减小到2015年的33.94;省级尺度方差由于本身较小,因此变动幅度不大,由1996年的31.44减小到2015年的12.55;地带尺度方差先缓慢增加再缓慢减少。实证表明,尺度越小,建成区绿地率的尺度方差越大。

3.2 尺度方差分解

对尺度方差进行分解,结果如下(图7)。1)市级尺度差异对我国总体差异的贡献率远高于其他2个尺度,历年平均为67.97%;省级尺度贡献率高于地带尺度,历年平均贡献率分别为20.78%和11.25%。2)3个尺度的贡献率变动基本保持稳定。其中,市级尺度贡献率在研究时段内一直处于主导地位,而地带尺度贡献率一直最小。由此表明,越小尺度的区域差异对我国总体建成区绿地率区域差异的贡献份额越大,越能揭示建成区绿地率区域格局的异质性特征,更值得关注与研究。

图5 我国市级尺度建成区绿地率标准差及变异系数、锡尔系数(1996—2015年)

图6 我国不同尺度水平建成区绿地率的尺度方差(1996—2015年)

图7 我国不同尺度水平建成区绿地率的尺度方差分解(1996—2015年)

4 结论与讨论

4.1 结论

基于对城市绿地建设水平区域差异特征及演变的尺度依赖性、尺度层次性的认知,构建“多尺度”分析框架,选取地带、省级、市级3个空间尺度,采用标准差、变异系数、锡尔系数和尺度方差,对我国建成区绿地率区域差异进行差异测度和多尺度比较研究,主要得到以下结论。

1)我国建成区绿地率区域差异显著,且在不同空间尺度下的差异特征及演变过程存在较大区别。地带、省级、市级3个尺度上的建成区绿地率区域差异均长期存在,并都呈缩小的趋势。然而,区域差异在各尺度的演变过程、差异程度、差异缩小的幅度均显著不同,空间尺度的选取对区域差异特征、演变及相应对策制定的研究有很大影响。因此,针对该领域多尺度、跨尺度的研究必要且迫切,且建立多尺度分析框架是进一步拓展该领域认知的重要途径。

2)我国建成区绿地率区域差异在市级尺度上更明显。间接多尺度、直接多尺度的区域差异研究方法表明:1996—2015年,空间尺度越小,该尺度的区域差异实证结果越大,对总体区域差异的贡献份额也越大,即我国建成区绿地率区域差异在市级尺度上最大,省级尺度次之,地带尺度最小。因此,对我国城市绿地建设水平的区域差异研究,应在关注地带差异、省际差异的同时,更应重视市际差异的分析,由此可制定更为得力的相应调控政策和措施,使我国整体城市绿地建设水平有序提升。

4.2 讨论

本文通过研究表明,基于尺度效应的多尺度分析框架、尺度方差分析方法,在揭示城市绿地建设水平区域差异特征方面具有一定的优势。实证证实了区域差异对空间尺度的依赖性和敏感性,研究结论与我国城市绿地建设发展的客观情况较吻合,为进一步区域差异研究的尺度选择提供了理论依据,丰富了城市绿地建设水平区域差异的研究思路。

本文在针对城市绿地建设水平区域差异及来源结构的尺度特征研究中,未考虑研究单元间的空间相关性,未来应在多尺度分析框架下,借助探索性空间数据分析等方法,开展空间统计分析研究,其研究会更有意义。在尺度划分方面也应更为丰富,同时综合考虑多尺度的城市绿地建设水平影响因素,且通过解译遥感影像突破统计年鉴中指标数据的局限性,构建基于多尺度的影响机制模型,揭示多尺度影响机理,是本文继续深化研究的内容。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 至2015年底,我国共设城市656个,因数据不全剔除了39个城市,包括地级市14个:三沙、来宾、崇左、眉山、广安、丽江、临沧、定西、陇南、海东、固原、中卫、昌都和林芝;县级市25个:临安、共青城、扶余、东宁、靖西、康定、马尔康、仁怀、福泉、蒙自、文山、芒市、弥勒、香格里拉、腾冲、玉树、阿拉山口、阿拉尔、图木舒克、五家渠、北屯、铁门关、双河、霍尔果斯和可克达拉。