竹类植物夏季微气候特征及其对人体舒适度的影响

吴仁武

晏 海

舒 也

史 琰

包志毅*

随着城市化的快速推进,由于城市热量平衡改变而造成的城市热岛效应成为城市气候最为显著的问题,一直备受人们的关注[1-3]。已有研究表明,植物群落能够有效地减缓城市热岛效应,植物可以通过冠层遮阴和蒸散作用降低周围环境的空气温度和相对湿度,从而有效改善城市环境[4-6]。不同植物种类、绿地类型的降温作用存在明显差异,同时研究表明植物群落冠层结构特征是引起这种差异的主要影响因子。然而,以往关于城市绿地植物或群落结构微气候效应研究中,主要集中于非竹类植物,对竹类植物的微气候效应以及这种效应的驱动机制研究则较少。

本试验以中国华东地区11种观赏性强的竹类植物为例,观测不同竹类植物微气候(空气温度、相对湿度和光照强度)的日动态变化,同时测量竹类植物的叶面积指数、冠层覆盖度和天空可视因子。本研究的目标是:1)分析竹类植物微气候日动态变化特征及降温增湿效应;2)采用不舒适指数为评价指标,评价不同竹类植物热舒适度情况;3)分析不同竹类植物降温增湿作用与叶面积指数、冠层覆盖度、天空可视因子的相关性,找出不同竹类植物微气候及热舒适度水平差异的原因。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

浙江省杭州市临安区(29°56′~30°23′N, 118°51′~119°52′E)位于浙江省西北部,地处中亚热带季风气候区南缘,具有夏季湿热、冬季干冷的气候特征。本研究选取杭州竹文化园为试验样地(图1),其总面积约70hm2,主要种植和引种禾本科竹亚科植物,竹类植物有20属120种(含品种)。

1.2 研究方法

1.2.1 样地与竹类植物选择

为了排除其他环境因素的干扰,样地群落全部选择在相互临近的同一区域内,竹类植物群落均为单一竹种,同时为了避免周围群落对测量结果的干扰,所选群落面积均大于900m2,且群落各边缘的距离均大于15m,距水面的距离大于30m,且道路的距离大于15m。为了使研究结果能对风景园林规划设计提供相应的参考,因而选择的竹类植物均为华东最为常见的种类,且竹龄相近。通过实地调查,本研究的竹类植物种名和群落特征见表1。

1.2.2 测定时间、内容及方法

试验选择在晴朗、无风(风速≤2m/s)的天气测定。测定时间为2017年7月21—27日连续7d,每天8:00—18:00,每2h记录1次。

图1 研究区域及样地分布

在每个群落中心以及距离中心5m的东、南、西、北4个方向上分别设置测定点,在距离地面1.5m处用温湿度记录仪(Tes1365)测定竹林内的空气温度和相对湿度,用照度计(Tes1332A)测定群落内的光照强度。

植物群落的冠层特征采用叶面积指数、天空可视因子和冠层盖度等3个指标来定量描述。3个指标用植物冠层分析系统(HemiView 2.1 SR5)测定。同时将各测定点所测数据加以算术平均,得到该群落的空气温度、相对湿度、光照强度、叶面积指数、天空可视因子和冠层盖度。同时,在无遮阴的草坪设置对照点(CK),采用同样的仪器和方法同步测定空气温度、相对湿度和光照强度。

1.2.3 人体热舒适度评价指标

关于人体热舒适度的计算,本研究选择由Thom[7]提出的不舒适指数(Discomfort Index,DI),计算公式为:DI=T-0.55(1-0.01RH)(T-14.5),式中DI表示为不舒适指数,T表示为空气温度(℃),RH为空气相对湿度(%)。其等级评价标准如下:A:DI<21,舒适程度为“没有人感到不舒适”;B:21.0<DI<23.9,舒适程度为“小部分人(小于50%)感到不舒适”;C:24.0<DI<26.9,舒适程度为:“大部分人(大于50%)感到不舒适”;D:27.0<DI<28.9,舒适程度为“绝大部分人感到不舒适”;E:29.0<DI<31.9,舒适程度为“几乎所有人都感到不舒适”;F:DI>32,舒适程度为“有中暑危险”[8]。

2 结果与分析

2.1 不同竹类植物群落微气候定量分析

2.1.1 空气温度

图2呈现了不同竹类植物的温度日变化特征。11种试验竹种及对照点的空气温度均随时间呈先上升后下降的单峰形变化,在14:00左右达到全天的最高温度。与对照组相比,乔木状竹类植物都有明显的降温效应,地被竹(阔叶箬竹、菲白竹)降温效果不明显。

表1 竹类植物结构特征

不同竹类植物及对照点日平均单因素方差分析的结果(表2)显示,竹类植物与对照点的日平均温度存在极显著差异(Duncan多重比较,P<0.01),即说明竹类植物对林下环境具有明显的降温功能。与对照点相比,乔木状竹类植物的日均降温强度为1.5~2.6℃,平均值为2.0℃,降温率达4.0%~6.8%,平均值为5.3%;而阔叶箬竹和菲白竹则无明显降温作用,两者降温强度均为0.3℃,降温强度均为0.8%。在不同竹类植物群落之间,阔叶箬竹和菲白竹与其他9种植物群落达到了极显著水平,金镶玉竹、紫竹与满山爆竹、茶竿竹也达到了极显著水平。

2.1.2 相对湿度

从图3可以看出,不同植物群落及对照点的空气相对湿度的日间动态均呈近“U”形变化,8:00时相对湿度最高,日出后温度上升导致大气相对湿度迅速下降,14:00—16:00相对湿度降至最低,随后空气相对湿度有逐渐上升,但速度较为缓慢,与对照组相比,乔木状竹类植物都有明显的增湿效应,地被竹增湿效果不明显。

不同竹类植物群落及对照点平均相对湿度单因素方差分析的结果(表2)显示,群落与对照点的日平均相对湿度存在极显著差异(Duncan多重比较,P<0.01),即说明竹类植物对林下具有明显的增湿功能。与对照点相比,乔木状竹类植物日均增湿强度为3.0%~7.9%,平均值为5.1%,增湿率达6.0%~15.5%,平均值为10.0%;而阔叶箬竹和菲白竹则增湿作用相对较弱,增湿强度均为0.6%,增湿率分别为1.3%、1.1%。在不同竹类植物之间,茶竿竹和满山爆竹与其他9种竹类植物达到了极显著水平,橄榄竹、斑竹与雷竹、金镶玉竹、紫竹、四季竹达到了极显著水平。

2.1.3 光照强度

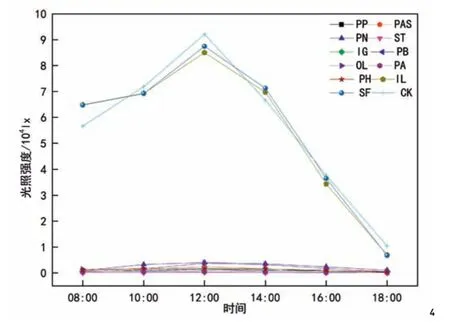

从图4可以看出,不同竹类植物群落即对照点的光照强度日动态基本呈单峰分布,日间光照强度的峰值一般出现在12:00左右,12:00—14:00竹林群落内与对照点光照强度差值达到最大。图6中也可以看出乔木状竹类植物具有极好的遮阴效果。

图2 不同竹类植物与对照组空气温度日变化特征

图3 不同竹类植物与对照组相对湿度日变化特征

图4 不同竹类植物与对照组光照强度日变化特征

表2 不同竹类植物群落空气温度、相对湿度和光照强度比较

不同竹类植物群落及对照点光照强度单因素方差分析的结果(表2)显示,群落与对照点的日平均相对湿度存在极显著差异(Duncan多重比较,P<0.01),即说明竹类植物对林下具有明显的遮阴功能。与对照点相比,乔木状竹类植物的日均遮光强度为53 361~55 805lx,平均值为54 790lx,遮光率达95.4%~99.9%,平均值为98.0%。

2.2 不同竹类植物群落人体舒适度评价

根据Thom的不舒适指数公式计算出不同竹类植物群落及对照点在不同时刻的不舒适指数(表3)。在炎热的夏季,不舒适指数越高,人体感觉越不舒适。由表4可以看出,对照点在8:00—18:00,只有茶竿竹和满山爆竹在8:00指数低于29.0,其他时刻所有植物的不舒适指数均高于29.0,即这个范围内在这种环境中几乎所有的人都感到不舒适。相比于对照点,乔木状竹类植物群落都能降低一定的不舒适指数,降低不舒适指数率为2.1%~3.5%,平均值为2.9%,降低不舒适指数率排序为:雷竹>茶竿竹>橄榄竹>四季竹>满山爆竹>金镶玉竹>斑竹>毛竹>紫竹。这种调节效果能在一定程度上有效缓解极端高温导致的热不舒适性。而相比于对照点,阔叶箬竹和菲白竹降低不舒适指数则不明显。

不同植物群落及对照点日平均不舒适指数单因素方差分析的结果显示,竹类植物群落与对照点的日平均不舒适指数差异极显著(Duncan多重比较,P<0.01),即说明竹类植物具有明显的降低不舒适指数功能。同时,不同树种降低不舒适指数率的差异也达到了极显著性水平,雷竹与紫竹、斑竹、毛竹、阔叶箬竹和菲白竹的差异性显著,橄榄竹、茶竿竹与紫竹、阔叶箬竹、菲白竹的差异性显著。

2.3 不同竹类植物群落微气候与群落冠层结构特征的相关性分析

由表4可以看出,群落内的空气温度与群落的叶面积指数(r=-0.837,P<0.001)、冠层盖度(r=-0.359,P=0.040)都达到了极显著负相关关系,与天空可视因子(r=0.914,P<0.001)达到了极显著正相关。这说明竹类植物的冠层结构特征对其降温效应起到重要的影响,即竹类植物的叶面积指数越大、冠层覆盖度越高、天空可视因子越小,则竹林内的空气温度就越低。这是由于植物的叶面积指数越大、冠层覆盖度越高,植物树冠能够通过遮光作用拦截和吸收的太阳辐射就越多,使得竹林群落内地表接收到的辐射就越弱,因此地面的增温强度就越少,群落内的空气温度就越低。

相对湿度与光照强度(r=-0.751,P<0.001)和天空可视因子(r=-0.796,P<0.001)表现为极显著的负相关关系,与叶面积指数(r=0.920,P<0.001)和冠层盖度(r=0.529,P<0.001)表现为极显著的正相关关系。这说明竹类植物的叶面积指数越大、冠层盖度越高、天空可视因子越小,则竹林内的相对湿度就越高。这是由于竹类植物叶面积指数越大,地表单位面积内的叶片数量就越多且叶片表面积越大,因此植物蒸腾作用产生的水汽就越多,并且冠层盖度越高的植物群落,其林内的郁闭度就越大,因此水汽就更不易消散,群落内的相对湿度就越高。

竹类植物群落的光照强度与群落冠层特征具有极显著的相关性,与叶面积指数(r= -0.669,P<0.001)和冠层盖度(r=-0.025,P<0.001)分别表现为极显著的负相关和负相关关系,与天空可视因子表现为极显著的正相关(r=0.942,P<0.001)。这说明竹类植物的叶面积指数和盖度越大,对太阳辐射的吸收和反射作用越强,群落内的光照强度也就越小。植物的叶片可以吸收和反射太阳辐射,而植物的这种反射和吸收作用主要与植物冠层的枝叶特征以及植物冠层的盖度和密度相关。

在微气候因子中,不舒适指数与空气温度呈现极显著的正相关(r=0.924,P<0.001),与相对湿度(r=-0.596,P<0.001)呈现极显著的负相关,与光照强度具有极显著正相关关系(r=0.821,P<0.001)。DI是由空气温度和相对湿度共同构成的用来描述人体舒适度的综合影响指标,因而与温度和湿度具有极明显的相关性。光照强度通过影响空气温度和相对湿度,从而间接影响DI的大小。在群落冠层结构特征中,DI与叶面积指数(r=-0.626,P<0.001)呈现极显著关系,和冠层盖度(r=-0.178,P=0.321)呈现负相关关系,与天空可视因子(r=0.833,P<0.001)表现为极显著的正相关。相比于对群落微气候的影响,群落冠层结构特征对DI的影响更为明显。阔叶箬竹和菲白竹冠层盖度虽然较高,但是不舒适指数并不明显,所以显示出不舒适指数仅仅是与冠层盖度具有负相关关系。

3 讨论

3.1 竹类植物群落降温增湿效应强度

植物群落具有明显的降温增湿效应,这个研究结果被不同研究者在不同地区广泛证实[9-11]。本试验中,笔者通过对11种竹类植物微气候因子测定发现,结果发现无论是午后还是早、晚,竹类植物群落与对照组相比,其空气温度低、相对湿度高,即表明竹类植物群落具有明显的降温增湿效应,但不同时刻竹类植物群落的降温增湿强度存在差异。在夏季,一天之中,竹类植物群落的空气温度和相对湿度在午后14:00左右达到最值。与对照组相比,乔木状竹类植物日平均降温范围在1.5~2.6℃, 地被竹日平均降温范围为0.3℃,相应的,乔木状竹类植物日平均增湿范围为3.0%~7.9%,地被竹日平均增湿强度为0.6%。由此发现,乔木状的群落降温增湿效果好,而地被竹降温效果不佳。这可能与植被的叶面积指数和天空可视因子有关。和本研究近似,Yan H[12]以油松、刺槐等8种植物群落为研究对象,日均降温强度为1.6~2.5℃,增湿强度为2.9%~5.2%,与对照点相比,植物群落都能降低一定的不舒适指数,降低不舒适指数率为2.5%~4.3%;Qin Z[13]的研究发现,在白天毛白杨夏季降低温度1.0~5.0℃,增加相对湿度4%~15%,栾树夏季降低温度0.43~7.53℃,增加相对湿度1.0%~22%。

3.2 竹类植物群落微气候效应与冠层结构的关系

3.2.1 降温增湿

研究发现,竹类植物群落的冠层特征对群落的降温效应具有重要的影响,即群落冠层的叶面积指数越大、冠层盖度越高、天空可视因子越小,则群落内的空气温度就越低。而乔木状竹类植物具有明显的降温增湿作用,秦耀民在西安对植物群落实测时也得到相似的结果,这是由于植物群落通过冠层结构能够吸收、反射和遮挡太阳辐射,并借助自身的光合作用将太阳能转化为化学能,使达到地面及树冠下面的太阳辐射显著减少,从而能够调节林下温度,微气候环境温度和湿度的差异与乔木的盖度密切相关,乔木状盖度越大,则微气候环境降温增湿作用就越明显[14-15]。Peters E B[16]等研究不同植被类型对城市微气候格局的影响时也发现,地表空气温度的大小主要由叶面积指数和植被盖度决定,高叶面积指数样点的空气温度比低叶面积指数样点的温度低6℃。

表3 不同竹类植物群落在不同时刻的不舒适指数

表4 微气候因子与竹类植物结构特征间的相关性

3.2.2 不舒适指数

本试验发现,不舒适指数与空气温度和相对湿度具有极显著关系,这说明不舒适指数由竹类植物群落的空气温度和相对湿度共同影响。同时,冠层盖度与空气温度、相对湿度具有极显著关系,因此群落冠层结构特征对DI的影响非常明显。在澳大利亚墨尔本,Coutts A M等[17]的研究也发现,行道树通过有效地降低温度从而改善热舒适度,空气温度与热舒适度表现为极显著相关关系,同时他也发现,通过有效改善植物的蒸散作用,从而降低空气温度,进而改善热舒适度[18]。不舒适指数是环境空气温度和相对湿度等微气候因子共同的特征,群落冠层结构通过对群落不同微气候因子的综合调节,从而达到对环境舒适度水平的调节作用[19]。

4 结论

夏季,竹类植物群落与对照点相比,日平均空气温度、相对湿度计光照强度之间的差异均达到了显著差异。竹类植物群落与对照点日平均不舒适指数差异极显著,乔木状竹类植物相比于对照点,竹类植物都能降低一定的不舒适指数,不同的竹类植物降低不舒适指数率的差异达到了显著性水平,即说明不同树种对热舒适度具有不同的调节效果。通过对微气候因子、不舒适指数及群落冠层特征的相关性分析,结果表明它们之间存在显著的相关性。

竹类植物能有效地改善微气候效益,也具有宗教观念、理想人格和精神追求等中华文化特质[20],是一类独特的园林植物。不同冠层结构的竹类植物也有不同强度的微气候效益,在植物景观规划设计中,宜根据场地条件和营造需求有机地选择竹类植物。如在竹主题迷宫中,则宜选择茶竿竹、满山爆竹等,这类竹叶面积指数和冠层盖度高,比其他竹类植物能较好地降温增湿,同时其隔离性也相较于其他竹类植物强;在康复主题花园中,则宜选择雷竹、橄榄竹等,其在夏季相对于其他竹种能较好地降低不舒适度,且其高度适中,在小尺度中不觉压抑;在竹林主题中,宜选择毛竹等,其温湿度日变幅相对较高,与外界环境交流强,同时其高度和枝下高相对其他竹高,在林下更有空旷之感。

本文重点探讨了竹类植物的夏季微气候特征及其冠层结构的相关性,同时分析微气候因子与不舒适指数的关系。以此为基础,可以基于竹类植物的微气候效益,对植物景观规划设计中竹类植物的选择提供科学依据,确保城市绿地有序发展。

注:文中图片均由作者绘制。

致谢:感谢硕士生王巧良、杨诗敏和张晨玮对数据收集提供的帮助。