论英国园林“自然”观理论与实践中的中国园林基因与元素

耿 钧

周维楠

目前,有关中国园林如何影响英国园林的研究已经具备了一定的规模,也取得了值得瞩目的成果。这些研究主要分为四大类型:以中国园林为考察主角,以18世纪盛行的“中国风”(Chinoiserie)为背景,通过理论归纳与图像比较等手法进行大量横向比较,探讨中国园林对英国园林的影响[1-9];以个案研究为主,通过对建筑师或单体园林建筑的风格分析解析其中的中国元素[10-12];独立地针对英国风景园林中的中国园林小景展开研究[13];以及以英国风景园林发展史为考察主角,以章节形式解析英国风景园林理论与设计中中国园林的影响[14]。本文首先认为中国园林对18世纪英国园林的影响与英国国内美学思潮变迁密切相关,且该影响并不是直接的,“中国风”的影响只是外围的辅助,英国本土的需求才是导致中国园林理论与实践被吸收与融合的根本。在此基础上,本文拟就英国风景园林理论与实践双重维度从初现至成熟过程中如何有选择地吸收、融入中国园林为其合法性展开论述。

鉴于此,本文拟从文化融合视角入手,以文献分析与图像分析为主要方法,首先指出在英国本土自然风格园林理论发生与成长双重需要的前提下,中国园林理论如何被有选择地英国化改

造,并深度融入其自然观审美哲学之中的过程;其次指出,在这种介入了中国园林美学的审美哲学观下,英国自然风格园林实践逐渐成熟的历史进程中如何再次有机地利用与吸收中国园林设计元素。

1 从坦普尔到安迪生:自然审美理论合法化过程中对中国园林的利用

中国园林进入欧洲最初通过2条途径:文本与图像。文本主要来自游历中国的耶稣会士及出访中国的欧洲政府官员。例如利玛窦(Matteo Ricci)曾提及中国园林中道路弯曲,就像一座迷宫,但是却提升了美感,因为通过让客人走长长的一段路将原本较小的空间放大[15]。而尼奥霍夫(Johan Nieuhof)在其游记中也曾提及中国园林:“我们穿过几座假山,聪明的中国人用废料堆积再盖上精致的大理石,假山上是交织的植被与草,假山顶则是树木与鲜花,它们井然有序地排列着。这些假山不仅有山洞,甚至还有供睡觉的空间。[15]”虽然早期的文本大多以描述性的语言为主,并不涉及深刻的理论分析,但是利玛窦却道出了中国园林弯曲的道路设计及其与园林美感之间的关系这一重要特征。而尼奥霍夫则道出了中国园林以模仿自然为主旨的设计与建造思路。这些早期文本都成为日后欧洲从理论与设计两方面阐释、模仿中国园林美学特征的重要依据。园林的图像则主要通过旅行游记中的版画与出口瓷器、漆器上承载的装饰图样进入欧洲视野。不过这些图像提供的大抵只是中国建筑与园林的碎片化样式,而非全景式图景,其主要作用在于向欧洲园林设计提供点景建筑(folly)的具体造型样板。

英国是对中国园林理论最早展开阐释的欧洲国家,根本原因在于17世纪时其自身对“自然观念”(Nature)的认知革新。欧洲的园林大多源自文艺复兴时期的意大利[16]。这类园林随后在法国得到完善与发展,被视为西方古典主义园林的代表。其支持者认为园林设计应当与古典主义哲学观一样“理性、秩序、规范以及实证”[17]。因此古典主义园林强调规则的秩序美学,园林结构以几何形态与严格的对称为根本要旨,具体表现为休憩工整的植被、边缘规则的水池以及规整的道路等。17世纪,英国盛行起一股重新发现自然的热潮,他们认为自然不再是作为区隔的旁观者,而应是人类系统的一部分,并成为惊喜与欢乐的来源[15]。自然世界的审美特征也相应被发掘——不带人工的痕迹。这种美学观念随后进入园林领域,认为园林应当按自然风格予以设计,反对过重的人工痕迹,并以“如画性”(Picturesque)作为概括。与此同时,欧洲学者也为抽象的如画性赋予了多重具象的、可表的特征:与规则及对称相对照;自由地表达与无限的韵律等。但面对依然占据主流的古典主义审美,自然美学的支持者还需要进一步完善并合法化其主张。此时,有关中国园林的文本与图像便进入这些学者的视野,成为他们用于具体概括园林自然属性、论述自然美学合法化最有力的佐证与范例。

事实上,英国借鉴中国园林阐释并完善自然审美理论合法性的过程也是其将中国园林理论本土化改造与吸收的过程,主要方法是匹配与融合。威廉·坦普尔(William Temple)是最早尝试利用中国园林论证英国自然审美的学者。在其著作《论园林》(Upon the Gardens of Epicurus and of Gardening in the Year 1685, 1692)中,坦普尔指出中国园林中有一种令人震惊、引人注目的美,这种美来自没有规则、比例与秩序,并以萨拉瓦吉(Sharawaggi)集中概括[18]。这是坦普尔对中国园林理论不讲究左右对称,不以几何形态展开空间布局的设计形态的借用与阐释。不过,坦普尔对中国园林理论的审美性概括是片面的。他所看到的仅是中国园林所呈现的视觉表象,而对其背后更为深层的哲学思想没有予以关注与发掘。只是因为这部分表象匹配了英国正在萌芽的反古典主义思潮的审美趣味,坦普尔于是刻意选取,并加以改造,最后以英国化的面貌出现。这是中国园林理论匹配欧洲反古典主义的审美观念,并被英国化阐释,继而与英国本土审美哲学相融合的较早探索。

随后,夏夫兹博里(Shaftesbury)也援引中国园林的特征予以论证其自然美学品位的合法性。夏夫兹博里认为,欧洲过分雕琢自然,令其失去了应有的形态,因此也失去了应有的美感。在他看来,崇尚自然风格所代表的审美品位高于崇尚古典风格所代表的审美品位。在园林领域,夏夫兹博里相应认为古典主义园林的“对称与比例是较低级的秩序”“相等的排列与统一的造型揭示了对精神或趣味的缺乏”[19]。于是,在《道德家们》(The Moralist, 1711)中,夏夫兹博里对中国园林中“长着苔藓的岩石、粗糙的石洞、乱序的瀑布”等自然风格的景观加以礼赞[15]。值得注意的是,夏夫兹博里所引用的,只是经过坦普尔改造的英国化的中国园林理论,而非真正的中国园林理论。且夏夫兹博里所需要的也并不是萨拉瓦吉以及中国园林本身,而是其所表征的合法化美学形态——中国被视为欧洲的范本,因此这种美学形态也就相应合法化。他着重表达的,是无规则的、自然的美学形态与较高的品位之间的联系,以高品位再次佐证自然审美的合法地位。作为当时英国首屈一指的哲学家,夏夫兹博里的阐释为自然美学理论在英国的主流化作出了重要的贡献。同时,他将带有中国园林特征的自然审美与高审美品位建立了联系,客观上丰富了其内涵,并推动了中国园林与英国本土审美哲学的进一步融合。

如前文所述,对自然的审美体验还应当带来愉悦之感,虽然坦普尔与夏夫兹博里都有所提及,但对其合法来源却没有深入论述。这个任务则由安迪生(Joseph Addison)完成。当时,英国自然审美理论曾提出依靠想象而产生愉悦感的假说。安迪生主编的《观察者报》(The Spectator)对此论调极为支持。不过,古典美学思潮的支持者对此提出了批评与质疑,交锋的重点为是否存在这种能够产生愉悦感的想象。对此,安迪生在中国园林理论中找到证据并进行还击:“他们(中国)拥有一个世界,用他们的话说,他们借此表达园林特殊的美,这种美在第一眼时便直击想象,且没有在意到这种想象带来的效果如此愉悦”[20]。安迪生的言论不仅为产生愉悦的想象的合法存在提供了有力的辩护,也令想象性成为自然审美观下园林设计的主要特征。需要指出的是,安迪生的目的也并不是为了阐发中国园林理论,他只是在其中发现了能够佐证其观点的内容,将之借用。不过,与夏夫兹博里一样,这客观上进一步深化了中国园林理论与英国自然美学的联系,也完善了坦普尔开创的以中国园林美学支持英国自然审美观的理论体系,促进了中国园林与自然审美理论的多维交叉与深度融合,令中国园林成为其重要基因的组成部分,并为下一阶段园林设计的美学标准提供必要准则。

综上所述,坦普尔、夏夫兹博里与安迪生所重视的并非中国园林理论的本身,而是其表象以及该表象与三者所秉持观点的匹配。对于相匹配的部分,三人进行去语境化提取、改造并放大,以论证与自然审美理论相关概念的合法性。但无形中,这三人对中国园林理论与英国美学思潮深度融合作出了不可磨灭的贡献:坦普尔开启了将中国园林引入自然审美理论的大门,并借此发展出一套美学标准;夏夫兹博里引用坦普尔的理论,并以中国园林为例高度肯定自然审美品位,继续提升其美学合法性,且深化了中国园林与自然审美理论的融合;安迪生同样在中国园林中寻找依据,佐证了自然审美的想象性特质,进一步完善了自然审美的理论体系。但需要指出的是,英国所认知的自然是指未经雕饰的自然状态,而中国造园理论中的自然是经过精心修饰,虽带有人工的痕迹却涵盖、指示所有自然特征,超越现存自然状态的更高层次的自然。因此,英国对中国园林自然特征的理解以及对其内涵的关注、阐释和利用是片面、碎片化和表象化的。

图1 博灵顿花园[15]

图2 玛丽堡宫[22]

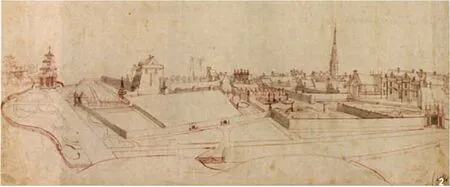

图3 沙格堡花园全景[22]

2 从隐性结构到显性符号:自然园林实践成熟进程中对中国园林的利用

自然审美理论的合法性成立后,英国开始在园林设计领域对此展开实践。总体而言,自然风格园林从初现到成熟经历了3个阶段:以较隐性的规划布局为特征的自然风格园林;以较显性的点景建筑为特征的自然风格园林;隐性布局与显性建筑有机融合的自然风格园林。同时,自然风格园林在前2个阶段仍属于古典园林组成部分,并在第三个阶段获得独立完整的地位。

第一阶段的主要特征为园林仅布局安排采用不规则形态,且受古典主义风格影响依然显著。威廉·肯特(William Kent)是这项实践的先行者,他设计了大量反左右对称的园林,属于自然审美观在欧洲园林实践中的较早运用。沃泊尔(Horace Walpole)称其“第一个越过藩篱,将所有的自然视为园林”[16]。位于契斯威客(Chiswick)的博灵顿花园(Burlington Garden)可为这一阶段的代表(图1)。肯特负责设计花园的下半部分,即图中呈倒三角的区域。其中道路的设计刻意采用了不规则美学特征,显得蜿蜒曲折,且该区域中树木的栽种也显得没有规律,较为随意。这充分体现了肯特对“萨拉瓦吉”原则的忠实遵循。不过,肯特的设计还受到较显著的古典风格的约束,原因在于他所身处的时代“英国‘如画’的思想和理论还没有系统形成”[21]。例如园中的2个水池分别为梯形与圆形,造型规整,与自然审美的要求相左。同样,园内的点景建筑也是典型的古典主义风格。此外,虽然园中加入了假山与泉水,但假山造型为典型的“意大利巴洛克主题的诠释”[15]。且从全局角度关照,肯特所设计的园林只属于整体园林中较边缘化的一部分,面积较小、并与主体存在明确的界线。因此可以认为,博灵顿花园中肯特设计的部分是中国园林理论影响下的自然审美理论在园林设计中较早的实践尝试。但是,他仅在视觉效果与结构布局方面采用了这种设计理念,园中的假山、池水以及建筑等显性元素仍然保留了典型的古典主义风格,是整体的自然布局与独立的古典景致相结合的混合式园林。虽然有所突破,但在一定程度上仍受到古典主义造园理念的束缚,中国园林理论在其中扮演了重要但隐性的角色。

经过肯特的开创,英国自然风格园林在18世纪中期逐渐发展,古典园林设计思想的束缚进一步解放。其标志是显性的非古典主义点景建筑开始在园中出现,而中国风格建筑便是其中之一。这种现象出现的原因在于中国园林与英国自然审美理论千丝万缕的关联以及18世纪“中国风”的盛行。造于1740年之初,位于哥拉斯特(Gloucester)的玛丽堡宫(Marybone House)是这一时期园林的代表(图2)。托马斯·罗宾斯(Thomas Robins)1748年绘制的草图显示,与肯特一样,自然风格园林部分首先被纳入几何风格的古典园林中,但以围墙相区隔,左侧为自然风格,右侧为古典风格。自然风格部分采用了曲线的院墙与道路设置,以应和坦普尔阐发的不规则与无秩序的设计理念。更为重要的是,在左侧园林的尽头,出现了一座4层宝塔。据斯洛博达(Stacey Sloboda)考证,这是英国园林中第一次出现中国风格的宝塔[22]。中式宝塔代替古典主义点景建筑,标志着英国自然风格园林进一步解脱古典主义造园思想的束缚,其风格与样式得到的进一步发展。同时,值得注意的是,虽然玛丽堡宫园林中出现了中式点景建筑,但该园林仍属于古典园林的组成部分,其本身还未获得独立的地位。且园中虽然实现了隐性的规划结构与中式点景建筑的结合,但建筑被安排在笔直的道路尽头,仍然未脱离古典主义园林中点景建筑的安排范式。且园林中点景建筑数量较少,风格单一。因此,自然风格的园林虽有所发展,但并未完全成熟。但不可否认的是,中国园林因素在这一阶段开始得到隐性与显性双重显现,其中,显性的中式点景建筑成为自然园林设计风格化特征发展的重要表征。

托马斯·安生(Thomas Anson)在沙格堡(Shugborough)建造的园林则标志着英国自然风格园林的成熟,其主要特征为自然风格园林不再依附古典风格园林,作为整体独立出现;同时,包括中式风格在内的世界各地的点景建筑都被收入园林之中。沙格堡园林建造于20世纪40年代中后期,其中囊括了亭子、希腊神庙、凯旋门等一系列中式、古风和哥特风格的点景建筑。代表中国的景观建造于1747—1752年(图3)。自然风格园林的成熟不仅依托了坦普尔、夏夫兹博里以及肯特等人在理论与实践两方面的积累,还与安迪生鼎力支持的想象性愉悦密切相关。18世纪,英国人认为在自然风景园林中置入大量国外风格的点景建筑能够实现以园林空间囊括整个世界的意图,继而通过微缩地理激发受众的想象,令其在游园的过程中获得环游世界的审美愉悦[21]。于是整个园林被视为世界的缩影,游园需要受众展开想象,受中国园林启示而提出的想象性愉悦概念成为彼时自然风格园林设计的必备要素之一。其中,代表中国的亭子位于水边,水池采用弯曲的边界,符合坦普尔的理论。更重要的是,包括亭子、水池和小桥为一体的景观组合具有更深刻的意义:亭子由一座红色的桥与对岸连接,“象征了一场旅程,一场从一个空间进入另一个空间的生理与心理的转换”[21]。这是对想象性愉悦最直观的现实表达,同时也为自然风格园林中如何设计中式景观提供了参考样本。总体而言,沙格堡的园林以独立的自然风格园林的姿态呈现,将隐性的设计观念与显性的建筑符号进行了有机融合,并通过景观组合建构了园内景致的想象属性,还开创了中国景观模块设计的基本范式,是英国自然风格园林成熟的标志。在此过程中,中国园林提供了极具价值的理论与实践参考。不过,沙格堡的中式景观只是对中国园林景观的碎片化截取,并非是对其整体规划设计思路的理解与借用,且中式景观被赋予了彼时英国时代思维下特殊的寓意,是对中国相关景观去语境化的利用。最后,主要景观的造型与其说是亭子,毋宁说是屋舍,且其更接近当时欧洲“中国风”的建筑风格(图4)。因此,沙格堡园林是典型的欧洲审美与筑园范式下的产物。

图4 沙格堡花园中国景观部分[22]

图5 钱伯斯所绘邱园所有建筑[22]

当然,自然风格园林中最为典型与著名的是威廉·钱伯斯(William Chambers)于1757—1762年受威尔士亲王(Prince of Wales)委任而设计的邱园(Kew Garden)。钱伯斯2次到过广东,其中1次生活了6个月,期间他曾对中国建筑与园林展开过一定程度的调查,且他本人对中国园林也予以赞扬,认为英国人应该学习中国人的园林设计思想,因为“他们(中国人)的品位在园林领域非常高,我们之前所设计的只是以英国本土为目标的设计,这是不成功的”[9]。不过,虽然钱伯斯拥有一定的田野基础,且认识到英国自然风格园林的本质及其缺陷的症结,但在实际操作中,他并没有采用中国古典园林设计思路,而是延续了这套由英国本土产生并发展的自然主义审美理论与实践。这主要表现在钱伯斯在邱园道路、水池形状、点景建筑以及树木排列的规划等方面采用了大量弯曲的、不规则的设计;其次,邱园内部也囊括了大量世界各地的点景建筑,诸如中式建筑、清真寺、哥特建筑和古希腊建筑等(图5)。再次,钱伯斯在邱园的中心以及中轴线北侧安排了几座小假山,以实现用人造的起伏的坡度实现一定的自然山形效果(图6)。钱伯斯所做的仍然是延续坦普尔、安迪生以及沙格堡花园的理论与实践。事实上,他对中国园林的理解仍然留于视觉表象的层面,且与坦普尔极为类似,他曾说中国园林的美是“让自然呈现自有的范式,他们的目标是模仿所有的不规则的美”[18]。

除整体规划外,邱园中的中式点景建筑的设计同样传承自欧洲本土体系。邱园中与中国相关的部分包括宝塔、孔庙以及湖中岛屿上的亭子景观。其中,宝塔与孔庙的概念虽来自中国,但其具体的建造范式与装饰均采用了英国流行的“中国风”风格。尤其是宝塔每一层屋檐顶部与孔庙顶部的龙形装饰及栅栏造型,都来自奇彭代尔(Chippendale)的设计。此外,钱伯斯在邱园湖水中的小岛上建造了一座亭子,并通过小桥与外界相连,其象征意味也与沙格堡园林一致,是对沙格堡花园开创的中式小景范式在景观含义方面的忠实模仿。不同的是,邱园中的亭子更接近中国亭子的造型,这大概是钱伯斯较熟悉中国建筑的缘故。因此,总体而言,邱园与自然风格园林同属一脉相承的体系,展现了隐性的受中国园林影响的规划范式与显性的中式景观符号的有机融合。且无论是规划范式还是景观符号的造型与内涵均来自英国本土的再建构,中国园林对其产生的影响是较为间接的。

3 结语

南希·莫吉尔(Nancy Morejón)的“文化转移”(transculturation)理论指出了文化影响的相互性与不可避免性[23]。当代表中国文化的园林遭遇欧洲文化时,也将不可避免地发生文化交融的现象。而以英国本土的需求与审美品位为最主要的文化吸收动因,中国园林艺术在此基础上首先对其本土审美哲学理论产生影响,进而影响其园林实践。

其中,英国首先碎片化选取中国园林表象化的视觉特征从理论视角予以再阐释,令其融入英国审美思想,并不断将其完善与合法化。当取得一定合法化地位后,该审美思想被付诸实践。同时,自然风格园林设计实践在逐渐成熟的进程中再一次从中国园林中寻求养分,对中式景观的造型与内涵进行再建构,令其与本土审美思想与流行趣味更为匹配。英国自然风格园林理论与实践的生成与成熟进程中,中国园林的重要影响不可否认。但这一切发生的前提是英国本土的需求与主导,其借鉴内容是碎片化的,借鉴过程是去语境化的,而影响也是较为间接的。