碎片化学习与系统教学整合策略研究

杨洪军 徐娟娟 李萍

摘 要 碎片化学习是信息技术发展的必然,已广泛存在于人们的生活、学习和工作之中。针对碎片化知识学习和系统教学之间的矛盾,在碎片化学习理论的基础上,构建了基于碎片化学习团队和个人知识管理相结合的碎片化学习体系,并阐述了基于碎片化知识与系统教学的混合学习策略,最终形成以学习者为核心的个性化教学模式,促进碎片化学习方法的应用。

关键词 碎片化学习 知识体系 系统教学 整合策略

信息技术和移动智能终端的高速发展,催生了微信息时代的快速跟进,随之而来的是人们生活、工作和学习方式的巨大转变。第12次国民阅读调查显示,人们在闲暇的碎片化时间中,利用智能手机等移动终端,在海量信息中获取有意义的知识碎片已成为一种趋势[1]。碎片化知识的呈现包括文字、声音和视频等,特点是篇幅简短、信息零散但不乏系统性[2]。但这些碎片信息应如何筛选、搜集,从中获取有用的知识,并形成个人的知识体系,已成为当前人们亟需解决的难题。近年来,很多学者在这方面做了大量研究,并提出了相对完善的方法论。如George Siemens提出的“关联主义”理论,他认为在互联网环境下,知识的更新和淘汰速度是前所未有的,因此应该要多连通、少建构[3]。他更多关注的是信息环境下的知识学习策略,对于碎片化学习的问题并没有过多提及。针对信息时代碎片化学习的超载问题,王竹立提出了“新建构主义”理论和“零存整取”相结合的方法,目的是将碎片化信息整合成个性化的知识体系,提升个性化水平和创新思维[4]。

移动互联时代,如何高效地获取对自己有用的知识,困扰着每一个人,毕竟人的时间和精力有限,所以碎片化学习不失为一种有效的解决办法。从时间上看,碎片化学习是学习者充分利用空闲时间,从而分散地、非系統性地完成信息收集和学习的过程,它不受时间和空间的限制,因此属于高效的学习方式。但知识的学习是系统的,教材中的知识结构和教学流程都是基于体系设计的。如果碎片化学习破坏了现有的知识体系,学习者可能会产生认知偏差,造成知识结构紊乱,知识碎片化的结果必然与系统学习之间产生矛盾。本文在碎片化学习理论的基础上,构建学习团队和个人知识管理相结合的碎片化学习体系,形成碎片化知识与系统学习的混合学习策略,以解决知识碎片化与系统学习间的矛盾,提高教学成效。

一、碎片化学习概述

1.碎片化学习内涵

所谓“碎片化学习”是指学习者利用碎片化的时间、学习方式和学习工具进行知识的学习,是一种非正式学习方式。如学校的正常教学属于系统学习范畴,针对很多没有详细讲解的相关知识点,学习者可以利用微终端、百度、谷歌和网络学习平台进行知识点的查询和搜索,从而加深对系统学习的理解。严格来讲它也归属于系统学习,只是学习方式碎片化了,并没有在系统学习中过多地呈现。日常的碎片化学习并没有明确的指向性和目标,通常学习者会根据兴趣出发,通过碎片化的媒体工具和学习内容,找到符合自身兴趣的知识点进行学习[5]。

2.碎片化学习利弊分析

信息技术的快速发展加速了碎片化的进程,尤其是微媒体工具的出现更是将碎片化特征展现得淋漓尽致。与传统教材中的线性知识结构相比,网络时代的碎片化知识更多的是一种超链接的混合结构,它将完整的知识结构拆分成若干零散的知识碎片,通过碎片化学习工具进行传播,符合当下时代学习趋势。对于碎片化学习,学生有更多选择余地和自由发挥的空间,可根据自己的知识体系和兴趣,利用空闲的时间进行碎片化学习,避免传统教条模式的限制。碎片化学习还可以提高资源的有效利用和二次开发,促进知识的快速吸收和转化。

但碎片化学习也有缺点。首先,碎片化知识是零散和缺少联系的,因此,很难形成完整的知识体系。其次,长时间接触碎片化知识,容易造成学习者观点孤立,弱化解决复杂问题的能力。最后,虽然我们提取了很多的碎片化知识,但缺少体系框架的指引,缺少知识链接,结果导致知识遗忘远大于知识的吸收[6]。

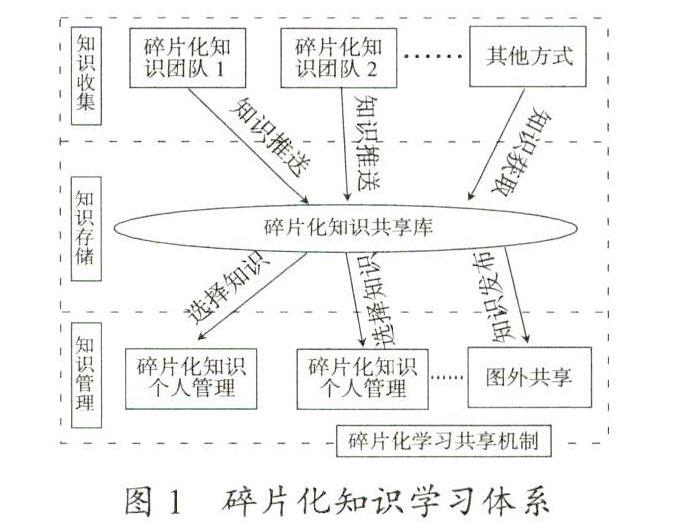

二、碎片化知识共享体系的构建

碎片化知识缺乏系统的、连贯的和全面的积累过程,如何让碎片化学习为系统化学习提供强有力的补充,最有效的方法是将碎片知识体系化。因此构建正确的碎片化学习体系,掌握碎片化学习方法和共享机制,建立学习圈中的“生态链”,找到与系统知识学习的衔接点是有必要的。文中借鉴“零存整取”和碎片化信息共享策略,针对某一具体课程或者知识点,以碎片化知识团队为基础,进行碎片化知识个人管理,最终形成“碎片化知识团队”与“碎片化知识个人管理”相结合的碎片化学习体系。碎片化学习团队由知识收集、知识存储和知识管理构成。其中知识收集是由学习团队根据教师提出的某一话题和知识点进行网络搜索或者信息转载;知识存储则由团队管理者根据信息的来源和异同进行分类存储,形成知识共享库;知识管理是个人从共享知识库和外界获取碎片化知识的过程,涉及碎片化知识的个人收集、整理、分类、存储和检索等。具体框架见图1。

1.碎片化知识团队共享策略

信息时代的特点之一即知识分享,社会关系网络的发展与知识网络的扩充密切相关,个人的进步与团体的进步密不可分。随着网络和媒体工具的不断更新和发展,更多人愿意去使用这些工具传递信息,人们的学习模式也从单向信息传递逐步变成知识共享和集体智慧相结合的模式。

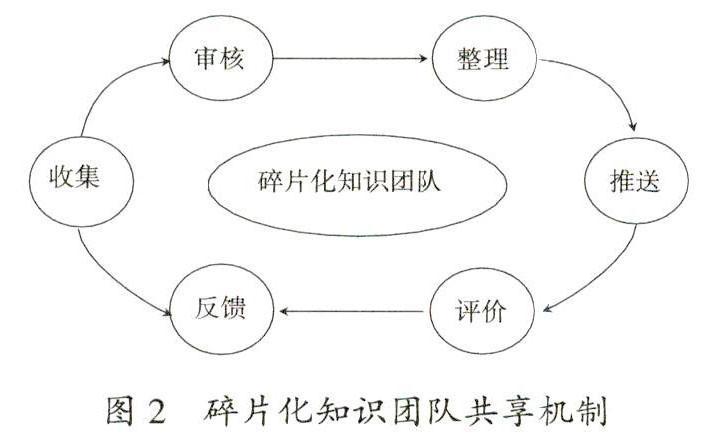

通过社交网络构建基于微媒体工具的碎片化“学习圈”,圈中的每一位学习者作为团队中的一员,都希望得到个性化的信息服务。每个人都可以向团队提供不同的、个性化的信息,个人也可从团体中获取感兴趣的话题,利用他人的智慧来支持自己的学习,从而完成知识的传递和共享,引发知识的共鸣和不断完善。对某一碎片化知识的学习,通过知识的搜集、审核、整理、推送、评价和反馈,形成基于集体智慧的学习圈,充分发挥网络时代的信息共享优势,使碎片化学习逐步形成从个人到网络再到组织的开放学习环境。

碎片化知识团队共享机制见图2。(1)团队构建:按兴趣爱好和知识储备情况进行分组,形成规模相当的学习团队。从每组中抽取能力较强的学习者充当团队的管理者。(2)信息收集:教师给出目标问题,团队成员根据目标问题进行网络搜索,寻求相关资源,经整理后提交给管理者。(3)信息审核与整理:管理者根据目标问题进行信息审核,包括信息的完整性、重复性、相关性和创新性等。(4)信息推送:管理者将符合条件的信息提交主管教师审查,若符合条件,则推送到微媒体工具进行知识存储和共享。(5)信息评价与反馈:每一位学习者都有权对碎片化信息进行差异性评价,如话题满意度、目标期望、话题有效性等。知识团队根据反馈情况做出相应的调整。

2.碎片化知识个人管理方案

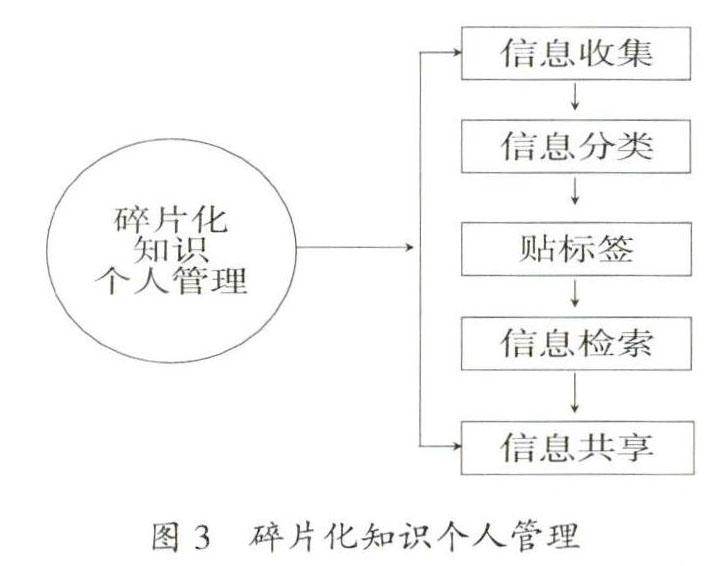

团队中的碎片化知识并不一定适合每一个人,因此需要构建以个性兴趣和问题解决为目标的知识管理方案,形成个性化的知识体系,完成对系统知识的补充。个性化知识体系是由个人爱好、学习风格、知识结构、隐性知识储备和基础技能所决定的,具有鲜明的个性色彩和独特的思维逻辑架构。在碎片化学习过程中,从个人兴趣点出发,找到合适的学习路径,建立个性化知识体系;然后对知识点进行检验并输出,并判断是否符合自身的内在知识结构,若不符合,则果断抛弃。

知识管理的步骤见图3。(1)信息收集:知识的收集主要来自碎片化知识库和对外部信息的转载。个人从自己的兴趣点和知识体系出发,第一时间收集碎片化信息。(2)信息分类和贴标签:将收集的信息按照知识管理流程、知识体系和个人经验进行分类,并对分类条目进行标注或注释。(3)信息检索:知识库建立后,学习者可用关键词搜索法随时随地向知识库索取碎片化知识,完成对系统知识的补充。(4)信息共享:将自己了解的或者感兴趣的话题进行分享,形成团队共享和协作学习的友好氛围。

三、基于混合模式的碎片化知识整合策略

系统学习是以学科和专业为导向的共性学习,以培养学科思维和专业技能为目标;碎片化学习是以个性化特征和个人隐性知识为基础展开的辅助性学习,以解决实际问题为目标。碎片化在逻辑上与体系化知识之间并不完全割裂,日常的教学由老师主导,以教学大纲为体系完成知识的学习;然后对学科内容进行碎片化知识的学习。当学习者不在课堂的时候,更多的是先接触碎片化的知识,然后根据需求去搜寻与系统知识相关联的内容,完成知识体系构建,最后进行碎片化学习。

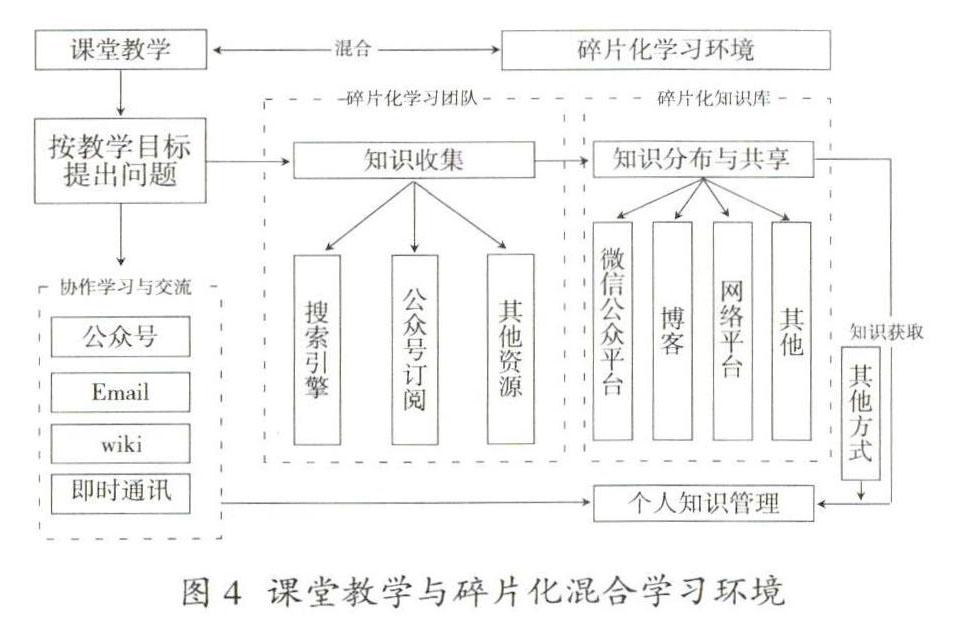

为解决碎片化和系统学习之间的矛盾,在碎片化学习体系基础上,设计了一种基于微平台的混合教学模式[7],形成碎片化学习环境、学习资源、教学活动组织和碎片化知识协同服务为一体的碎片化学习与高效教学的整合策略[8]。在日常教学中,结合微平台开展教学活动,对课程进行混合式设计,兼顾课堂学习和碎片化学习。教师提出教学目标和知识点,学习者根据实际情况安排时间进行碎片化知识的学习。

1.学习环境创设

混合教学环境由课堂教学、学习活动、信息资源、学习工具、学习团体和个人知识管理等部分构成。课堂教学完成知识的讲解和梳理,碎片化学习完成知识的扩展以及对系统知识的补充。

碎片化学习包括知识收集、知识共享、个人知识管理和协作交流等过程。学习环境的构建主要分两方面:一是借助微媒体工具(如微信公众平台、博客、网络教学平台等)实现碎片化学习;二是以碎片化学习团队为基础,实现协作、自主和创造性学习。学习环境的具体描述见图4,首先由教师在教学活动过程中提出目标问题,碎片化学习团队通过搜索引擎、公众号和其他资源等对知识进行相应搜集,并形成碎片化知识共享库;然后通过学习工具进行知识推送与共享;最后根据个人兴趣和知识体系完成知识管理。在此过程中可以通过课上讨论和课下网络交流的方式进行互动和协作学习。

2.学习资源构建

学习资源的建设对碎片化学习的开展至关重要。碎片化资源既要符合教学目标,也要满足学习者的个性化需求。一是碎片化资源呈现方式的多样性设计。教师和学习者可以根据课程的实际需求提供图文混合的文字片段、微视屏和语音等资源。二是碎片化内容的相关性设计。为避免知识的混乱,学习资源应与系统知识相关联,知识点的内在逻辑要从整体上把握。三是学习资源的差异化设计。为更好地满足学习者的个性化需求,需要根据不同个性的学习者推送不同的碎片化内容。四是知识共享策略设计。针对某一知识点,人人都可以参与构建和完善碎片化资源,以此触发学习热情,充分发挥集体智慧,促进知识共享和共同进步[9]。

3.教学方式与活动设计

碎片化学习与系统学习的整合关键在于教学设计,通过混合教学模式,使碎片化学习真正融入到日常的教学活动中。

(1)设计混合式学习模式,让课堂教学与碎片化学习有效融合。传统教学主要以教师讲授为主,不利于自主活动的开展。而混合教学模式能够很好地将网络碎片化学习的优势融入到传统教学中,从而对系统学习形成补充。在混合教学过程中教师监控学习过程并及时指导和反馈,将教学主體下放。但课堂教学仍然是重要的环节,教师可通过多媒体和网络教学平台完成重难点知识的讲解和梳理、开展有效的碎片化学习活动和成果展示等。在此过程中,碎片化学习始终作为课堂教学的有效补充,加强对系统知识的巩固和创新。如课前或者课后教师都可以根据教学目标和课程内容,提出相应的知识点,碎片化学习团队按照实际情况完成知识的检索和协作学习。

(2)以活动理论为指导,设计碎片化学习活动。在学习活动中,学习者作为碎片学习的主体,通过碎片化学习实践活动,完成知识的内化;客体是关于某一知识体系的学习目标、内容和任务;学习工具是智能手机等移动智能设备;学习规则包括团队管理方案、奖惩制度、讨论规则等。在碎片化学习过程中,每个团体都会有不同的学习任务,学习者进行协作学习,完成教学任务。

(3)融合多种评价方式,评价学习成果。多元的教学评价方式以提高学习成效为目的,综合评价结果可以为碎片化学习活动的改进以及教学策略的调整提供数据支撑。评估过程通过过程评价和总结评价相结合的方式进行,过程评价包括学习者登录次数、发言和讨论次数、作业完成情况等,总结评价包括总结发言和团队测试成绩等。

4.学习支持策略

(1)掌握学习进度,实时跟踪与反馈。碎片化学习给学习者提供了自由的学习时间和地点,但最大的缺陷是太自由,以至无法了解学习进度和学习情况。因此,学习者应自觉遵守碎片化学习规则,教师和管理者应实时向学习者提供学习支持服务,了解学习者状况,掌握学习进度和改变教学策略。

(2)提供友好的学习工具界面,增强学习体验。一个友好的用户界面,更能吸引学习者的注意,增加学习者的学习兴趣和延长停留时间。因此在碎片化学习过程中,提供一个友好的学习平台是碎片化学习得以顺利开展的重要前提。

(3)创新碎片化学习团体,增强凝聚力。借助微学习平台,构建碎片化学习团队,学习者通过团队的分享、交流和协作完成知识的学习,提高成员的成就感,形成良好的团队学习氛围,促进知识的高效吸收。

四、结论与展望

在系统教学中进行碎片化学习设计的探索,是对传统教学模式的有效补充,也顺应了当下的学习方式变革。学生可以选择常用的移动学习终端和微型学习平台,随时随地学习,提高学习激情,充分发挥学生的自主性和创新性,真正实现课堂高度自主化,培育学生个性,提供智慧的碎片化学习环境,使学生智慧的学习。本文以碎片化学习理论为基础,构建了基于碎片化学习团队和碎片化知识个人管理相结合的碎片化学习体系,最终形成了系统学习与碎片化学习的整合策略,希望能为后续的研究提供借鉴和参考。

参考文献

[1] 高方.第十二次全国国民阅读调查结果发布[J].传媒,2015(08).

[2] 王竹立,赵师红.碎片化学习如何化弊为利?[J].中国信息技术教育,2016(12).

[3] Siemens G,Conole G.Special Issue - Connectivism:Design and Delivery of Social Networked Learning[J].International Review of Research in Open & Distance Learning,2011,12(03).

[4] 王竹立.零存整取:网络时代的学习策略[J].远程教育杂志,2013,31(03).

[5] 黄建锋.碎片化学习:基于“互联网+”的学习新样式[J].教育探索,2016(12).

[6] 张克永,李宇佳,杨雪.网络碎片化学习中的认知障碍问题研究[J].现代教育技术,2015,25(02).

[7] 严大虎,费瑞伟,陈露遥.微信公众平台支持下的问题教学活动设计[J].现代教育技术,2015,25(11).

[8] 程松泉.微型学习与高校教学的整合策略研究[D].金华:浙江师范大学,2015.

[9] 杨洪军,王亚玲,于杰.基于微信平台的碎片化学习活动设计——以高职《计算机基础》课程为例[J].职业技术教育,2018(20).

[作者:杨洪军(1985-),男,重庆万州人,满洲里俄語职业学院讲师,硕士;徐娟娟(1982-),女,内蒙古赤峰人,满洲里俄语职业学院副教授,硕士;李萍(1983-),女,内蒙古满洲里人,满洲里俄语职业学院讲师,硕士。]

【责任编辑 郭振玲】