汉语疑问词原位和异位的无择约束统一阐释*

袁 野

北京航空航天大学外国语学院 北京 100191

提要 以往的多数学者都把汉语看成纯疑问词原位语言,并主要从隐性移动或其他非移动理论如无择约束对其进行研究,似乎没有意识到汉语中疑问词前置现象的存在。Pan(2014)第一次比较全面探讨了汉语异位疑问短语的种类,并将其分为四类。这样,如何将汉语疑问代词的原位和前置现象进行统一阐释就成为悬而未决的问题。结合俄语和波兰语中存在Wh疑问词前置到CP之下的不完全移动现象(Stepanov & Tsai 2008),文章提出广义疑问词短语原位以及广义无择约束的概念,并从广义无择约束的角度对多种汉语异位疑问词短语句进行了CP分裂左缘结构分析,从而为汉语疑问词移位及原位的统一阐释提供了可能。

1 引言

本文重点关注的现象是,虽然汉语是典型的疑问词原位(wh-in-situ)语言,但也同时存在疑问词异位现象(wh-ex-situ),比如汉语句的疑问宾语也会经常出现在句首位置,或者说不总停留在动词的后面,如文言文的“吾谁欺?”(吕叔湘1990:282)以及普通话的“什么张三买了?”“什么张三没买?”和“哪部电影你最喜欢?”等。由于汉语是话题突显(topic-prominent)语言(Li & Thompson 1976;徐烈炯 2002),因此以往多数学者认为汉语的疑问词前置是话题化(topicalization)现象(参看陆丙甫和徐阳春2003)。张志恒(2012)认为这些前置成分属于认定焦点(identification focus)而不是话题。Pan(2014)将汉语的疑问词异位现象进行了更细化的分类,试图整合前置疑问词的话题说和焦点说,并提出另外两种以前未见讨论的类别,即基础生成的疑问话题及焦点。本文将对Pan(2014)的疑问词异位进行评述,并尝试用左缘结构及(广义)无择约束理论统一阐释汉语中疑问词的原位及多种异位现象。

2 汉语中的疑问词原位及异位

2.1 汉语中的疑问词原位现象

对于汉语的疑问词原位句,如例(1),需要解释原位的wh成分是如何不经过显性移动获得其辖域阐释的。Huang(1982:267-269)和Watanabe(2001)认为汉语疑问词在逻辑式LF或隐性句法中进行了向上移位,而且这种隐性移位并不对邻接效应(subjacency effect)敏感。[注]Chomsky(1977:73)对其较早提出的邻接效应的定义进行了修正:对于结构...X...[α...[β...Y...]...],如果α和β是句子S或名词短语NP这样的节点(cyclic node),则循环规则不能一次将短语从X位置移动到Y位置,或相反。简言之,邻接效应是一种局部性限制条件,禁止将句法成分一次移动过两个节点。在当前的句法框架中我们可以将S及NP节点分别看做TP/ArgP及DP。Huang(1982:267-269)的观点是,汉语的疑问词原位句在LF中的表征与相应英语句中疑问词显性移位的情形一致(parallel)——C0具有[+wh]特征,于是wh成分经隐性短语移动来到[Spec,CP]位置,并在这里确定了wh成分的辖域。整个衍生过程可表征如下:[注]本文各例中的t为移位后留下的语迹。

(1)张三认为[李四买了什么]?

LF: [S’[Comp[+wh]什么i] [S[张三认为[S’[Comp[-wh][S李四买了ti]]]]]]

例(1)中的“什么”必须跨越内嵌句节点S’移动到最高处的主句CP(即例(1)LF表征的最高S’)的指示语位置,其中心语C0(即Comp)带有[+wh]特征(Hsu 2009)。与日语不同,汉语中没有wh岛效应,Huang(1982:479-480)的解释是,发生在LF部分的隐性移动不受邻接条件的限制。例如:

(2)a.[张三想知道[谁买了什么]]?

i.张三想知道李四买了什么。

ii.张三想知道谁买了书。

b.LF(i): [S’[Comp[+wh]谁i] [S[张三想知道[S’[Comp[+wh]什么j][S ti买了tj]]]]

LF(ii): [S’[Comp[+wh]什么j] [S[张三想知道[S’[Comp[+wh]谁i][S ti买了tj]]]]

例(2)a中的i和ii句是对例(2)a的两种可能的回答,也体现了对例(2)a的两种逻辑语义解读,如例(2)b,其中LF(i)是“谁”占广域,LF(ii)是“什么”占广域。动词“想知道”要求在其宾语从句的CP中心语Comp中有[+wh]特征,于是在LF层面疑问成分移动到这里并形成了一个wh岛,占据了岛内其他成分移出的逃生舱(escape hatch)。然而,位于从句wh岛中的一个疑问成分(“谁”或“什么”)必须在主句得到阐释并获得适当辖域,因此该疑问成分经过LF层持续的循环移动移出岛外来到主句[Spec,CP]位置,并未受到邻接条件的限制。

然而,Aoun & Li(1993)经过语义论证对此提出了质疑,认为汉语疑问词即使在LF层也不移位。更重要的是,Chomsky(1995)的最简方案理论放弃了LF层移位等概念(参见张杰 2012;Murphy 2017)。此外,Wantanabe(2001)和Pesetsky(2000:112)针对日语疑问句提出的Q算子在显性句法中隐性移动的假设也不适用汉语。因此,本文尝试在最简方案的左缘结构及无择约束理论框架下对相关句法现象进行分析。

2.2 汉语中的疑问词异位现象

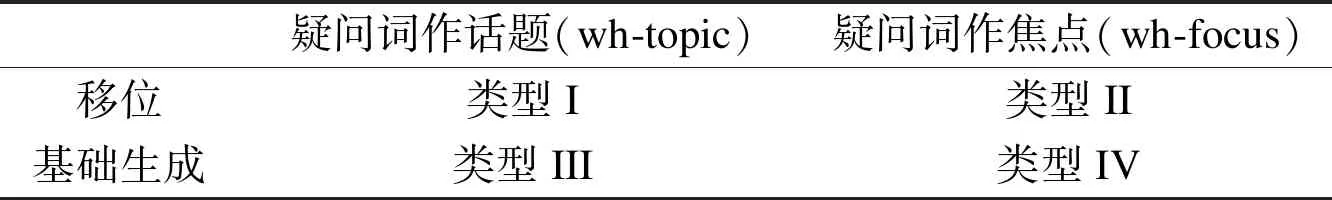

根据Rose et al.(2014),特指问句(wh-questions)或者说成分问句(constituent questions)有两种实现策略:一种是疑问词出现在句子的标准位置,被称作原位策略(in-situ strategy);另一种是疑问词移位到小句之外,或更准确地说是出现在TP之外的左缘结构(Pan 2014),在标准位置留下一个语缺(gap),被称作异位策略(ex-situ strategy)。由于异位的疑问词短语既可以是一个话题,也可能是一个焦点,并且它们都既可以来自wh-前移,也可能基础生成于句首位置,因此每一个前置的疑问词短语(wh-ex-situ)都应该属于表1所列的四种类型之一(Pan 2014)。

表1 前置疑问词短语的四种可能类型

疑问词作话题(wh-topic)疑问词作焦点(wh-focus)移位类型I类型II基础生成类型III类型IV

类型I代表经移位产生疑问词短语话题(wh-topic)的情况。例如:

(3)a.记者问王光英: “您从事实业和政务这么多年,[DP什么事情]i[TP您最难忘ti]?” (《1994年报刊精选》)

b.[DP 哪一部电影]i,[TP 张三最不喜欢看ti]?

Wu(1999:99)、陆丙甫和徐阳春(2003)及Pan(2014)都认为类型I属于疑问词短语话题化(wh-topicalization)。

类型II代表经移位产生疑问词短语焦点(wh-focus)的情况。例如:

(4)a.是[DP什么事情]i[TP您最难忘ti]?

b.是[DP 哪一部电影]i,[TP 张三最不喜欢看ti]?

类型II与类型I在形式上的差异是焦点标记“是”的存在(唐燕玲和石毓智 2009;蔡永强和侯颖 2017)。Pan(2014)认为要想得到疑问词的焦点解读,“是”必须出现,否则就会被解读为类型I;而张志恒(2012)认为无论焦点标记“是”显性还是隐性出现,例(3)和例(4)这种句子中的DP都属于认定焦点,类似于Beck(2006)所说的对比焦点(contrastive focus)。由于带有焦点标记“是”的句子,如例(4),类似于英语的分裂句,Pan(2014)称“是”后的DP为分裂句焦点(cleft focus)。

类型III指疑问词短语基础生成于TP外话题位置的情形,如例(5):

(5)[DP 哪个国家],[TP 你[DP 喜欢的大城市] 不多]?

Pan(2014)认为,由于未经疑问词移动,因此例(5)中没有语迹或语缺。笔者认同这种DP短语“哪个国家”为基础生成的TP外话题的分析,因为的确看不出它可以从例(5)中TP内的什么位置前置而来。对于类型III的讨论还比较少见。

类型IV指疑问词基础生成于TP外左缘结构焦点投射位置的情形,如例(6):

(6)是[DP 谁的表演],[TP大家昨天都叫好]?

Pan(2014)认为,由于TP中的动词“叫好”是不及物的,所以句首位置的DP不能来自于TP,只能基础生成于TP外,并指出以往并未见有人谈及这里的类型IV。[注]值得注意的是,Pan(2014)将类型IV称作Wh-cleft focus(分裂句疑问词焦点)。我们将在第4小节看到,汉语中的疑问词焦点除了可以出现在分裂句结构之外,还可以出现在“连-焦点”结构中,即有两种前置焦点的结构中,我们将这两种前置焦点统称为疑问词焦点(wh-focus)。事实上,吕叔湘(1985:131,1992)很早就提出了疑问词焦点的概念,即特指问句里的疑问词代表疑点所在,是疑问的焦点。然而,吕先生及后续的一些研究(如尹洪波2008;祁峰 2014)在强调疑问词焦点语义的同时大多忽略了其[+wh]特征的句法阐释,很多研究也忽略了疑问词做话题的情形(参陆丙甫和徐阳春 2003)。本文将综合考虑相关方面。

笔者认为,无论TopP还是FocP都在左缘结构理论(Rizzi 1997,2004;白蓝 2018)中占有重要地位,因此类型III和IV疑问短语基础生成的假设是有道理的,但论证时也不能主要看TP内的动词是否是不及物动词。例(6)中的DP也可以看做基础生成于TP,即可以认为例(6)的基础结构是例(7)a,然后PP前置移位到以“是”为中心语的FocP内,如例(7)b,同时介词“对”在语音层删除而得到例(7)c。

(7)a.[FocP是[TP 大家昨天都[PP对[DP谁的表演]]叫好]]?

b.[FocP是[PP对[DP谁的表演]]i [TP 大家昨天都ti叫好]]?

c.[FocP是[PP对[DP谁的表演]]i [TP 大家昨天都ti叫好]]?

虽然本文不完全同意Pan(2014)对类型IV的分析,但在后文中我们还是依循表1中的疑问词前置分类。无论是Pan(2014)的类型IV焦点基础生成于句首的分析,还是例(7)的PP移动分析,对于本文基于无择约束的广义汉语疑问词短语原位阐释都是适用的。

正如陆丙甫和徐阳春(2003)所说,以Huang(1982:267-269)为代表的很多国内外学者主要研究的是汉语的疑问词原位现象,对例(3)-(7)中疑问词在句首做话题或焦点的情况语焉不详。近年来出现了一些前置疑问焦点及话题的研究(如唐燕玲和石毓智2009;祁锋 2014),但这些研究大多属于功能性阐释,忽略了对疑问词前置的句法阐释。本文下一小节提出的广义原位及广义无择约束的视角可以将这两类研究统一起来。

3 无择约束

3.1 无择约束与疑问词的类别

Lewis(1975)在研究英语中的量化副词(adverbs of quantification)时指出,以往逻辑学家谈论的量化词都是选择性的(selective),比如全称量词∀x和存在量词∃x约束着辖域内的变量x,但是辖域内的其他变量,如y和z等则是自由不受其约束的,需要由其他算子约束。无择量化词(unselective quantifier)如∀或∃则不加区分地约束辖域内的所有自由变量。

然而,Lewis(1975)认为,无择量化词的唯一优势就是简洁性,多用几个常规的选择性量化词就可以完成无择量化的功能。笔者不赞同Lewis的这个看法,下文对汉语原位疑问词的讨论将表明,从当今句法学角度看,无择量化或无择约束应该独立于有择量化而存在,并且也许是至今解释汉语等语言的疑问词原位现象的最好理论。

Lewis的无择量化思想最早被Heim(1982:91)和Pesetsky(1987)引入生成语言学,Cheng(1991:210)借此提出了疑问和存在等量化力(quantificational force)算子对原位wh疑问词的阐释功能(参见徐杰和王娟 2012),而Tsai(1994:48)进一步完善了该思想并在最简方案框架下提出了基于词类的(category-based)无择约束理论(Takita et al. 2007;Murphy 2017),特别强调可适用的wh短语构成中必须有名词性成分。对于本文所讨论的疑问词原位句,Tsai(1999)的无择约束理论认为,汉语的疑问算子Q基础生成于主句C,而wh成分就像变量(variables)一样,必须受到算子Q的无择约束,如例(8):

算子的位置决定其辖域,而算子的非选择性可以从例(9)看出:

(9)a.谁演谁,谁就像谁。

b.∀x∀y ((x plays the role of y) →(x resembles y))

谁x演谁y谁x就像谁y(参王梦和武文斌 2012:120)

例(9)a是汉语的条件句,其中没有显性的算子,但是从其逻辑表征例(9)b可以看出,这个条件句中隐含了全称量词算子(伍雅清 2002:69)。根据Cheng & Huang(1996),例(9)a可以理解为例(9)c,其中的Q是隐性必要算子(necessity operator),基本属于全称量化词的性质,相当于本文讨论的wh疑问算子的光杆条件句默认算子。正如Cheng & Huang(1996)所说,这里的约束是真正非选择的,算子Qx,y同时约束着两个分句的不同的变量,即这里的“谁x”和“谁y”两个变量。[注]虽然蒋严和潘海华(1998)、Lin(1998)以及温宾利(1997)等都对Cheng & Huang(1996)文中的细节提出了不同看法,但是这些学者都肯定了无择约束的分析观点。

另外,不同语言wh疑问词中的算子Opx在句法结构中分布的高度不同,可以据此来比较其无择约束阐释的类型学差异。例如汉、英、日三种语言的差异(引自Tsai 1999):

在例(10)中,汉语类型语言的疑问词算子(Opx)居于最高的CP层级,因此可以对停留在IP或VP内部的wh成分进行无择约束。而日语类型和英语类型语言的疑问算子在句法结构上的位置较低,分别居于DP/PP短语内部和疑问词D0的内部,辖域范围很有限,因此原位约束相关变量的能力也有限,导致英语疑问词以及日语疑问算子向CP移动。

3.2 广义原位及广义无择约束

Rudin(1988)指出,斯拉夫语系各语言的多疑问短语前置(multiple wh-fronting)的类型并不相同,主要体现在它们前置的落脚点(landing site)各有不同。比如,保加利亚语的所有wh短语都要移到CP内部——第一个wh短语占据Spec-CP位置,其余wh短语则右向附加于这个位置。波兰语则与此不同,只有第一个wh短语移动到Spec-CP位置,其他wh短语都提升并附加于IP(伍雅清 1999:98),所以这些wh短语并不都集中在Spec-CP内——也就是说这些附加到IP的wh短语仍然受到C中Qwh的成分统领。Rudin(1989)认为俄语在这方面也与波兰语类似。

很多语言如英语的多wh短语前移常会涉及“优势效应”(Superiority Effect)(Chomsky 1973;伍雅清 2002:81;张杰 2015),即两个wh短语之间,基础生成位置高的可以前置到Spec-CP位置,而基础生成位置低的则不可以越过高的wh成分而移动(Murphy 2017)。

在最近的最简方案框架内(Chomsky 2008),优势效应被看做是最小链接条件(Minimal Link Condition,MLC)[注]最小链接条件:K吸引α,只有当没有一个比α更接近K并被K吸引的β的时候(Chomsky 1995:297)。Chomsky(1995:311)认为,MLC是句法移动局部性(locality)方面唯一需要的限制条件。的一个推论,而MLC又被融入“吸引”(attract)[注]吸引:K吸引F,如果F是可以和K的子标签(sublabel)进入核查关系的最近的特征(Chomsky 1995:297)。另参Müller(2004)。这个句法操作中,即探针(probe)首先吸引离它最近的可以移动的成分向它靠近。如果用成分统领(c-command)来定义距离的远近,那么离CP中心语C最近的可移动成分也一定是生成位置最高的成分,这样就附带引出了优势效应现象——wh主语要优先于wh宾语前移,也可以说在移动的时候各wh短语的顺序不变,如例(11)中的保加利亚语。

(11)a.Koj kogo vidjal?

Who whom saw

谁主格看到了谁宾格

b.*Kogo koj vidjal?

Whom who saw

谁宾格 谁主格 看到了

c.Qwh…wh1…wh2

例(11)a中的探针,即C的疑问特征Qwh,首先吸引Koj“谁主格”的wh特征,因为它比另一个wh成分kogo“谁宾格”距离C更近。在吸引koj的wh特征的同时也将整个wh短语同时随迁(pied-pipe)到Spec-CP位置,以满足C的扩展投射原则特征(EPP property)(Chomsky 2000,2008)。第二个wh短语kogo“谁宾格”随后前移。例(11)b违反了吸引最近成分(Attract Closest)[注]Chomsky(1995:358)对于句法体之间距离的远近给出了这样的定义:对于提升的目标(target)K而言,如果β成分统治α,则β比α距离K更近。的要求,于是出现了优先效应,使得句子不成立。

Stepanov & Tsai(2008)只是一带而过地指出汉语没有优势效应(参看例(2)a的两种解读)。Stepanov(1998)和Citko(1998)的研究表明,俄语如例(12)和波兰语如例(13)也不显示优势效应。

(12)a.Kto kogo videl?

who/谁主格 whom/谁宾格 saw/看到

谁看到了什么?

b. Kogo kto videl?

whom/谁宾格 who/谁主格 saw/看到

(13)a.Kto kogo zobaczyl?

who/谁主格 whom/谁宾格 saw/看到

谁看到了什么

b. Kogo kto zobaczyl?

whom/谁宾格 who/谁主格 saw/看到

基于这些语言中无论在主句、内嵌句还是远距离移动情况下,都广泛缺失优势效应的事实,Stepanov(1998)的结论是,如果优势效应已经成为最简方案中MLC的一个推论,那么优势效应的缺失说明MLC与这些语言不相关,而这又反过来说明,这些语言中C的疑问特征Qwh并不吸引wh成分移动,或者说,尽管所有wh短语都会前置,但是没有wh短语落足于CP,所有的wh短语都移动到低于C的位置。

借助Stjepanovic(1995)和Boskovic(1997)的研究,Stepanov(1998)提出,所有俄语wh短语都通过循环移动附加到C之下由对比焦点算子F(这基本等同于张志恒(2012)谈及的汉语认定焦点)所投射的短语FP内,来核查F中的焦点特征。[注]根据Truckenbrodt(2013),典型的疑问词(Q-marked)都带有焦点特征[F]。如例(14)所示的多指示语FP。

(14)Q... [FP wh[FP wh[FP... t... t]]]

例(14)显示出俄语和波兰语中的Q都不具有强特征,不能将wh成分吸引到其所在的C位置。本文的观点是,虽然(12)b和(13)b中的疑问宾语前置到了疑问主语之前,但是这个移动不完整,或者说这里的移动更多的是为了表达疑问词的焦点性质而不是出于核查其疑问特征。

根据Stepanov(1998),两个疑问词都由原位前置到了CP下面的FP核查域(checking domain)内。Chomsky(1995:358)指出,同一最小域(minimal domain)内的两个疑问词与C之间的距离没有远近之分(Stepanov & Tsai 2008),因为根据Chomsky(1995:356-357),对于有成分统领的两个句法成分而言(β c-commands α),相对于提升的目标τ,β比α距离更近,但是两种情况除外:一个是β和α在同一个最小域内, 二是β与τ在同一最小域内。

也就是说上述两个疑问词与目标C等距(equidistant),从而这里主语疑问词并不阻碍宾语疑问词越过它而前置(then β does not bar raising of α to τ)(Chomsky 1995:357),也就是不会产生优势效应。因此,两个疑问词不分先后都受到了Qwh的无择约束/允准。

据此,Stepanov(1998)的结论是,就wh短语的允准而言,俄语及波兰语和汉语在性质上是一致的(Stepanov & Tsai 2008),尽管由于俄语及波兰语的wh成分的确进行了一定距离的移动,不属于传统疑问词原位语言。基于以上俄语和波兰语中疑问成分移动/不移动性质与汉语的相似性,以及与英语wh疑问词显性移动到CP的截然不同,我们提出广义疑问词原位和广义无择约束的概念,如下:

广义疑问词原位(G-wh-in-situ):带有[+wh]特征的疑问词(短语)不显性移动到标句词短语CP中核查疑问算子Q特征的语言都属于wh原位语言,包括汉语和日语这样的狭义疑问词原位语言,同时也包括俄语和波兰语这样的wh疑问词移动到CP以下IP或FocP等成分内的语言。

广义无择约束(GUB):标句词C中的疑问算子Qwh可以对处于C的成分统领域内基础生成位置的疑问代词(短语)进行无择约束(UB),也可以对移动到C之下IP或FocP等短语内部的疑问代词(短语)进行UB操作。

我们把俄语和波兰语这样的多疑问词不完整移动的语言以及汉语中的认定焦点前置现象等都看做原位语言或原位现象。同时本文认为,将汉语和日语这样两种具有不同疑问词结构(参见例(10))和疑问算子不同移动表现的语言(日语的Opx需隐性移动到C;而汉语的Opx基础生成于C,不需移动)都看做原位语言,这本身也是一种广义的看法。需要注意的是,例(10)所展示的英语那样的疑问算子Opx和变量同处一个D0内部结构的语言不在G-wh-in-situ范围内。

有了广义无择约束视角之后,我们可以尝试解释这样的问题——既然汉语特指问句的疑问功能由句末语气词“呢”或语调素(intonationeme)(冯胜利 2015)完成,不需要像缺乏句末语气词的英语那样疑问词前置(徐杰和王娟2012),从而疑问词论元在原位接受约束,那么UB理论如何解释第2小节讨论的四种汉语疑问词前置现象?事实上,这些疑问词前置不是为了实现疑问的需要,而是受到了表达话题及焦点的信息结构的驱动。

4 左缘结构框架下汉语疑问词原位及异位的广义无择约束统一阐释

Rizzi(1997)提出了左缘结构(left periphery,LP)假设,认为所有语言小句的CP层都可以分裂(细化)成一系列的功能投射,比如ForceP(语力短语),TopP(话题短语),FocP(焦点短语)和FinP(限定短语)(白蓝 2018)。

这些功能投射在CP中的层级顺序是固定的,比如TopP的位置要高于FocP,每一个句子如果存在话题或焦点成分则应该在这两个位置得到实现,或者原位生成或者经移位来到这个位置。最新关于细化的汉语CP左缘结构的表征可参考Cheung(2014)和熊仲儒(2017)。参见例(15):

例(15)这个汉语小句左缘结构的拓扑图(topography)基于Del Gobbo & Badan(2007)以及Badan & Del Gobbo(2011)的相关分析而建立,如例(16):

其中的“关于话题”(AT),“悬垂话题”(HT),“左转移话题”(LD),“连”焦点(lian-F)可以通过例(17)得到体现:

(17)a.[DP花](啊),我最喜欢牡丹。 (AT)

b.[DP赵六]i,小艳不喜欢他i/这个骗子i。 (HT)

c.[DP赵六]i,小艳不喜欢ti。 (LD)

d.连[DP这个电影]i,小艳都看了ti。 (lian-F)

e.连[DP这个电影]i,小艳都看了它i。 (lian-F)

例(17)a中,AT“花”的独特之处在于它比较独立,“既不和空缺成分关联,也不和复指代词”关联(白蓝 2018),Chafe(1976)称之为汉语式话题,很难用移位来分析(徐烈炯和刘丹青 1998:41)。例(17)b中的HT作为DP必须与句中的代词(他)或复指代词短语(这个骗子)形成回指关系,同样很难用移位来分析(徐烈炯和刘丹青 1998:41)。例(17)c中的LD作为移动而来的DP(也可以是PP)则必须与句中的语缺t相关联(参看Cheung 2014)。例(17)d、(17)e都是lian-F句,不同之处是例(17)d中的DP焦点由TP中的宾语位置(t)前置到CP的焦点域,而例(17)e中的DP基础生成在句首焦点域,TP中的“它”对其复指。

虽然本文重点研究句首“话题”或“焦点”位置的疑问词,而非一般DP,但是从左缘结构或制图理论(参见例(15)、(16))的角度,无论是名词性的DP还是疑问代词短语,只要出现在TopP位置就具有“话题”所有的性质,而出现在焦点域则具有“焦点”所有的特性,因此在很大程度上我们可以将DP及wh-短语的“话题”及“焦点”一起讨论——或者如徐杰(1999)所说的,“疑问句和非疑问句在焦点表达上是完全一致的”(参看祁峰 2014)。徐杰和王娟(2012)认为,无论汉语还是英语,疑问词移位是为了表达焦点而不是疑问语气,疑问语气由疑问助词(如do)实现。这一方面支持了本文论述的汉语疑问词前置与焦点及话题的对应关系,另一方面也支持了本文关于汉语这样的wh-in-situ语言其疑问词焦点化及主题化前置并非为了表达疑问语气,而属于广义原位的假设。然而,正如我们所介绍的(参例(10)),英语等的疑问词前置(到Spec-ForceP位置)应该是与疑问语气有关的。

例(16)中话题场(topic field)的子类比较丰富,而焦点场(focus field)只有“连”焦点一种。而从例(15)的拓扑图我们可以看出,Cheung(2014)在汉语焦点场中又增加了以“是”为标记的认定焦点投射(IdentP),并且严格遵守“话题>认定焦点>‘连’焦点”的层级限制。只有例(18)a严格遵守上述左缘结构层级关系,句子成立,而例(18)b-d都因为不同程度违反了该层级限制而不被接受。

(18)a.[AT说到苹果],(是)[IdentF谁]j,(连)[lian-F一个苹果]i,小艳ti都不肯给tj?

b.*[AT说到苹果],(连)[lian-F一个苹果]i,(是)[IdentF谁]j,小艳ti都不肯给tj?

c.*(是)[IdentF谁]j,[AT说到苹果],(连)[lian-F一个苹果]i,小艳ti都不肯给tj?

d.*(是)[IdentF谁]j,(连)[lian-F一个苹果]i,[AT说到苹果],小艳ti都不肯给tj?

例(18)a、b所展示的焦点场中可以有两个FocP(参例(15)中的Foc1P和Foc2P)的现象挑战了Rizzi(1997)关于焦点场中只能有一个FocP的观点(Radford 2009:328)。综上所述,本文将纳入了语力(言外之力,ForceP)及信息结构(话题、焦点)的汉语CP层细化结构表示如下:

现在的问题是,如何在CP分裂的新视野下,对以往关于疑问词原位及疑问词移位的理论进行重新阐释。

首先要弄清的问题是,Qwh算子及疑问词出现或移动的落脚点是在CP中的哪一个投射?基于Rizzi(1997,2004)的论证,Radford(2009:327-334)认为,在上述CP细化情况下,疑问词短语移动的落脚点应该在Spec-ForceP。结合不同语言(如汉、英、日)疑问词中的算子Qwh/Opx在句法结构中分布的高度不同(参例(10)),以及由此带来的无择约束阐释的类型学差异(Tsai 1999),笔者认为,与Radford(2009:327-334)关于英语的研究观点不同,汉语的疑问词短语移动的落脚点不是在Spec-ForceP,而是在ForceP下的话题或焦点投射的指示语,即Spec-TopP或Spec-FocP中。这是因为,汉语的Qwh算子是基础生成在CP的最高层级中心语Force内的,可以对其所成分统领(c-command)的成分如TopP、FocP或IP域内的wh自由变量进行约束,无论显性或隐性这些变量都不需要移动到Force-head去获得疑问阐释或核查[wh]特征;而英语的Qwh算子基础生成于疑问词内,为产生疑问语力,Qwh需要移动到Force位置并同时将疑问词短语前置到Spec-ForceP。我们认为,正因如此,汉语常用疑问分裂句,如例(20)a,而英语就不能采用疑问分裂句,如例(20)b。

(20)a.[ForceP (那)[Force是i]] [FocP谁j[Focti]] [IP你总忘不掉tj]?

b.*[ForceP It[Force isi]] [FocP whoj[Focti]] [IP that you can never forget tj]?

c.[ForceP Whoj[Force cani]] [IP you tinever forget tj]?

这是因为汉语疑问词“谁”不需要受疑问算子驱动合并到ForceP,而可以落脚到FocP并在这里接受无择约束,如例(20)a。而英语疑问词“who”需移动到ForceP来实现疑问解读,如例(20)c,否则不被接受,如例(20)b。

我们这里的分析与Rizzi(1997,2004)及Radford(2009:329)都有所不同,因为他们似乎没有注意到英语的疑问代词至少有一个要进入ForceP,所以他们有时会将句首疑问词看做是移动到FocP的,如Radford(2009:330)的分析:

但Radford(2009:330)也发现了例(21)这样分析的问题——“为什么疑问词表达需要占据两个不同种类的位置”,[注]Radford(2009:330)的原句为“why interrogative wh-expressions should occupy two different types of position”。一个是FocP,一个是ForceP?Radford(2009:330)基于Rizzi(2004:223)的解释是,疑问词既适合做焦点又适合表达疑问语力。这样的两可解释显然不令人满意。如果我们将例(21)的what dress were也分析为移位到ForceP,则解决了上面提到的一种疑问词短语占据两种不同位置的问题。如果说例(21)中的疑问短语What dress有某种焦点信息,可以分析为疑问词自身就带有焦点特征(参看吕叔湘1992;徐杰1999;唐燕玲和石毓智2009;Truckenbrodt 2013)。

正是由于汉语中基础生成的Force-head中的Qwh算子成分统领话题场、焦点场及IP内的所有成分,如例(22)所示,因此本文所讨论的所有疑问代词变量,无论是停留在IP内的狭义原位疑问代词(如例(1)、(2)),还是作为焦点出现在焦点场的疑问代词(如例(23)d-f),亦或前置到更前方话题场的疑问代词(如例(23)b、c、g),都可以根据我们的广义无择约束理论得到位于Force(Qwh)P中心语的Qwh约束或变量赋值,从而得到完整诠释(Full Interpretation)(Chomsky 1995:27-28)。

话题场 焦点场

我们提出的GUB阐释及其无择性和广域性可以在疑问词出现在不同位置的特指问句中得到体现,如例(23):

(23)a.*[AT(关于)[DP什么]](啊),我最喜欢牡丹? (AT)

b.[DP谁]i,小艳不喜欢他i? (HT)

c.[DP谁]i,小艳不喜欢ti? (LD)

d.连[DP哪部电影]i,小艳都看了ti? (连-F)

e.是[DP 谁的表演],大家昨天都说好? (IdentF)

f.(是)[IdentF什么]i,(连)[lian-F谁]j,小艳ti都不肯给tj? (IdentF>lian-F)

g.[TopP哪天的歌唱比赛],[FocP(是)谁的演出],[IP大家最喜欢]? (TopP>FocP)

例(23)与例(17)中的例句大致对应,只是例(23)中的TopP和FocP均为疑问词短语,而例(17)中的话题和焦点都是DP。这再次说明,从制图理论角度,无论是名词性的DP还是wh-短语,只要出现在TopP位置就具有“话题”特征,只要出现在FocP就具有“焦点”特征,因此DP或wh-短语的“话题”及“焦点”具有共性,不同的是wh-短语还要被疑问算子所允准。

在例(23)中,所有的例句分析都是从话题场或焦点场(参例(21))开始的,占据统领位置包含Qwh算子的Force(Qwh)P未标出。例(23)a不被接受不是因为Qwh不能约束PP这个“关于话题”(AT)中的疑问词,而是因为TopAT中通常需要一个作为其后IP中相关名词(“牡丹”)上义词(如“花”)这样的名词(白蓝 2018),即构成“部分-整体”关系,因此“什么”这样的疑问词不适合作为“关于话题”出现在TopAT位置。

占据“悬挂话题”TopHT(如例(23)b)和“左转移话题”TopLD(如例(23)c)位置的疑问词(“谁”)则既可以得到无择约束阐释,也符合相应功能投射的语义,不论它们是基础生成的悬挂话题(类型III)还是经移位生成的左转移话题(类型I)。例(23)d中的疑问词是类型II移位“连-焦点”,同样受到了Force中心语的Qwh的约束。例(23)e类似前文的例(6),属于类型IV的基础生成焦点疑问词前置(白蓝 2018),这个句首疑问焦点“谁的表演”的变量也受到了GUB赋值。

例(23)f是多疑问词句,认定焦点“什么”和连-焦点“谁”都经移位从基础生成的IP位置(ti, tj)前置到焦点场,通过本文提出的GUB机制共同得到Qwh的无择约束——Qwh可以为其统领的多个变量同时进行赋值(参前文例(9))。例(23)g也是多疑问词句,这里的两个疑问词分别处于话题指示语Spec-TopP和焦点指示语Spec-FocP位置。例(23)g的分析比较复杂,笔者认为这里的话题“哪天的歌唱比赛”是基础生成的,属于类型III原位话题疑问短语,而焦点“(是)谁的演出”是类型II移位焦点疑问短语,它们同时受到Force-head中Qwh的约束诠释。Pan(2014)只探讨了单一疑问词前置的情况,因此本文对例(23)f和例(23)g这种汉语多疑问词前置的研究是对前人研究的重要补充,同时我们的广义疑问词原位及广义无择约束观为疑问词原位及移位研究提供了新的可能。

5 结语

以往的学者主要从句法的显性移动、隐性移动或拷贝理论(Huang 1982:267;Pesetsky 2000:10;Hsu 2009)对疑问词原位不移动现象进行讨论,并且似乎没有注意到汉语也存在疑问短语前置的情况。Pan(2014)第一次比较全面地探讨了汉语前置疑问短语的种类,并将其分为四类,包括移位生成的疑问话题(类型I)和焦点(类型II)及原位生成的疑问话题(类型III)和焦点(类型IV)。这样,如何将汉语疑问代词的原位和前置现象进行统一的理论阐释就成为悬而未决的问题。本文回顾了无择约束理论(Lewis 1975)在生成语法领域的发展现状(Tsai 1994:38,2008;Stepanov & Tsai 2008;Cheng & Huang 1996;Murphy 2017),并结合俄语和波兰语中也存在wh疑问词前置到CP之下的不完全移动现象(Stepanov & Tsai 2008),提出了广义疑问词短语原位以及广义无择约束的概念。在对Pan(2014)提出的四种汉语异位疑问词短语情况进行了CP分裂左缘结构的详细分析后,本文从GUB的角度对包括这四种异位疑问短语在内的汉语疑问句的可接受性分别进行了成功诠释。另外,Pan(2014)只探讨了单一疑问词前置的句子情况,本文则对汉语多疑问词前置的分析也做出了尝试。同时,我们的广义无择约束观将汉语疑问词原位现象的研究与当前汉语疑问词焦点化和主题化前置的研究统一了起来。