维吾尔语传信表达中的“第一人称效应”*

林 青

喀什大学中国语言学院 新疆 喀什 844006

提要 传信表达中的“第一人称效应”指的是说话者对个人行为或个人经历会选择使用非一手或间接传信标记表达,出现言外之意。维吾尔语传信表达中的“第一人称效应”主要表现为当第一人称与间接感知、推断和传闻表达形式共现时用于表达说话人的某种无意识状态。这一效应可以从认知上的延迟实现和概念距离两个维度进行解释。

1 传信与人称

传信范畴(evidentiality)以表达信息来源和信息获取途径为核心功能,主要表明说话者陈述命题的证据。如果说话者陈述命题时有直接证据(如亲眼目睹),会使用“直接”的语言形式表达;如果所陈述命题是基于间接证据(如传闻或推断),会使用“间接”的语言形式表达。在维吾尔语中也有表达传信范畴的形式系列上的区分。例如:注本文语料来源于《阿尔泰语系语言情态系统的功能——类型学研究:分析性对比语料400句》(阿布都热西提·亚库提和张定京著,北京:中央民族大学出版社,2013年版)。文中例句下方的标识中,数字“1”、“2”、“3”分别表示第一、二、三人称标记;“单”表示单数,“复”表示复数;“从属”表示从属性人称;“状态副词化”表示使动词转变成表状态的副词的形式,其形式由在动词词干上附加词尾“-p/ip/up/yp”构成;“名词化”表示使动词转变成名词的形式,“形容词化”表示使动词转变成形容词的形式;“直陈”表示“直接陈述式”,“间陈”表示间接陈述式;“过去”表示过去时,“非过去”表示非过去时。

那 人 法国-从格 来-直陈过去3

那 人 法国-从格 来-间陈过去3

P注符号说明:P指“所述命题”,EV指“信息来源”。=那个人从法国来。 (1a)EV=直接;(1b)EV=间接/传闻

例(1)a和例(1)b的基本成分相同,区别仅在于句末词尾或附加成分不同,由此导致句子的语义和功能发生变化,两个句子分别表示直接得知的信息和间接得知的信息。

维吾尔语属于阿尔泰语系,是典型的黏着语。在一些维吾尔语的文献及语法著作中对传信现象都有提及。如赵相如和朱志宁(1985:57)将“-0ptu”[注]上标符号零-0表示在该位置上根据元音和谐律可以出现-i、-u、-y,或者不出现任何元音(如果前面的词干以元音结尾)。根据元音和谐律,-0ptu会出现四个变体形式:-ptu、-iptu、-uptu、-yptu。称为“发觉过去时”;哈米提·铁木尔(1987:269)指出维吾尔语的每一类陈述语气都表达说话者一种特殊的信息获取背景;力提甫·托乎提(2013)、阿不都热西提·亚库甫(2013)等学者对传信范畴(称之为“传据范畴”)有过专文阐述。

根据力提甫·托乎提(2013)的分类,维吾尔语表达传信范畴的典型语法手段主要有构形标记(时态和语气语缀,如“-0ptu”)和系动词(时态和语气的结合体,如“ikɛn”等)。“-0ptu”是明确间接性过去时标记,同时承担了时和间接传信的功能,与直陈过去时标记“-Di”相对立,二者的区别不在于时的差异,而是直接与间接的区别。“ikɛn”跟名词或名词性短语的结合,是对“-0ptu”传信功能的分布型补充,所表示的传信义与带“-0ptu”的动词谓语句表达的传信义大致相同。“-0ptu”与“ikɛn”都有表达传闻、推断和间接感知的传信功能。

人称(person)在语言学上是表示言谈角色(说话人、听话人和除此之外的其他对象等)的语法范畴(安娜·谢维尔斯卡 2008:1)。从跨语言的角度看,人称范畴是个相当复杂的语法现象,常与其他语法范畴产生互动和相互影响,体现在传信范畴上,二者关系更为密切。究其原因,传信表达能够反映说话者所述命题信息的来源,一个有力的类型学例证是传信标记等虚语素可以作为人称标记的语法来源(Aikhenvald 2004:237)。

“传信”既然表达信息来源,那么信息可以来自“我”(说话人),“你”(听话人或听众),或者“他”(其他人)。通常来讲,一手信息或非一手信息、亲见或非亲见往往反映说话者对事件的感知,也可能反映的是受话者或主要参与者的感知。假如说话者谈论的是自己的个人经历或直接经验,一般不会选择使用非一手传信表达,因为个人经历的事情自己怎么会不清楚呢?例如:

五 小时 睡觉-直陈过去-1单

我睡了五个小时。

五 小时 睡觉-间陈过去-1单

我仅睡了五个小时。

我 好 教师 直陈系词-过去-1单

我曾是个好老师。

我 好 教师 间陈系词-1单

我原来是个好老师。

理论上,说话者所述命题信息涉及说话人本人,应该是说话人的直接经验,当命题主语为第一人称时,这种个人的直接经历和体验一般使用表达“直接感知”的传信形式,如例(2)a说话人对“我睡了五个小时”这一信息的获取是有意识的,例(3)a表示“我是好老师”是说话人自己按照好老师的标准做出的判断。然而维吾尔语的命题主语为第一人称时也可以用间接传信标记表达个人的经历,如例(2)b和例(3)b使用表达非一手信息的间接传信标记“-0ptu”和“ikɛn”表达自我亲身经历的事情。例(2)b表示说话人对这一信息的获取是无意识的,比如是说话人昏迷醒来后他人告知的这一信息;例(3)b表示“我是好老师”这一判断并非来自说话人自己的判断,而是他人告知的,超出了说话人的认可标准。

在维吾尔语的传信表达中会出现违反常理的现象,即使用表达非一手信息的间接传信标记表达个人的直接经历和体验。这种现象具有一定的跨语言普遍性,往往映射出一定的言外之意,Aikhenvald(2004:220)称其为传信表达的“第一人称效应”。王义娜(2003)曾讨论过人称代词与主观性的关系,指出说话人对概念客体的感知距离越近,所表达的主观性就越高,就越倾向于用第一人称进行编码,反之,则倾向于用远指代词第三人称进行编码。相对于第二、三人称代词,第一人称的主观性最高,在话语中充当言者的角色,便于表现对当前话题的情感、认识和态度等主观感受。本文将从描写的角度考察第一人称与间接感知、推断和传闻传信表达形式共现时所表现出的“第一人称效应”,指出这一效应与说话人的某种无意识状态有关,并从认知上的延迟实现和概念距离两个维度对这一效应进行解释。

2 什么是第一人称效应

这里“第一人称效应”(first person effect)仅指传信表达中的第一人称效应,[注]“第一人称效应”又称为“反第三人称效应”(Davison 1996;禹卫华2010),主要用于传播学领域。语言学中的“第一人称效应”还包括第一人称认知插入语“I think”等的语法化问题。最早由Aikhenvald(2004:220)提出,他认为,当说话人谈论自己的行为时,如果使用表达非一手信息的间接传信标记,往往蕴涵说话人的某种言外之意,即说话人的行为可以被解释为“非目的、非意愿,缺乏对发生事件的控制或处于无意识状态”,常常与“新信息、思想上无准备、惊奇”相互关联,与“有目的、有控制力、有意为之”处于对立状态, 这些言外之意就是所谓的“第一人称效应”。

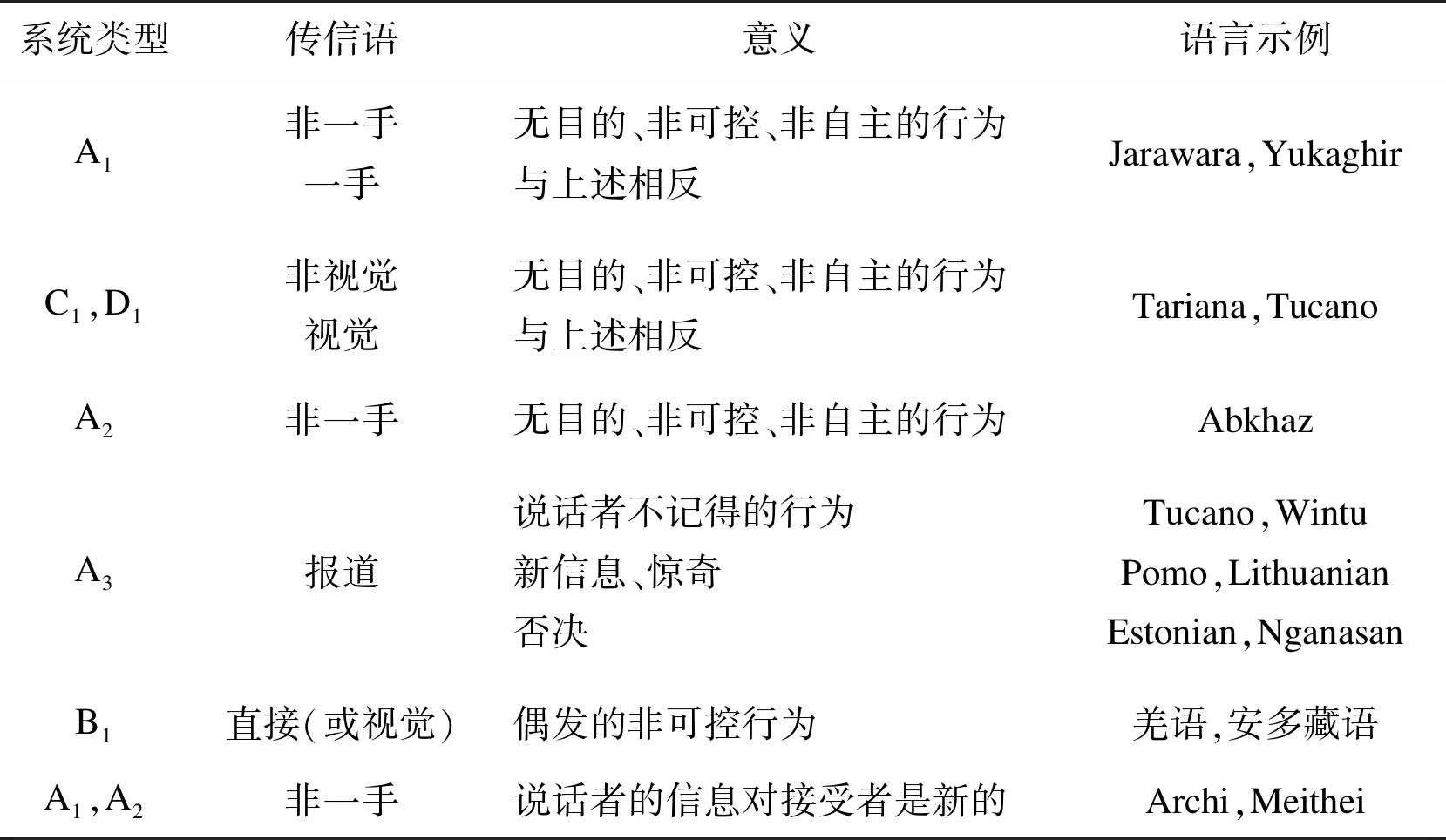

语言类型学的研究显示,第一人称与传信范畴的关系密切,二者之间存在互动和制约关系。与其他人称相比,第一人称参与者和传信标记共现时往往会受到更多的限制。通过对世界上四分之一的语言进行调查,Aikhenvald(2004:238)得出如下“传信表达的第一人称效应”的大致分布情况,见下页表1[注]表1引自Aikhenvald(2004:238)。据Aikhenvald(2004:65),A、B、C、D分别表示不同类型的传信系统,A类主要包括二项信息源,如一手和非一手等;B类包括三项信息源,如直接或视觉、推断、报道等;C类包括四项信息源,如视觉、非视觉、推断、报道等;D类包括五项信息源,如视觉、非视觉、推断、假定、报道等。。表1中除了B1这一类型的传信表达系统之外,[注]在藏缅语的羌语和安多藏语中,第一人称和直接传信的结合意味着偶发的不可控的行为,说话者仅是一个被动的参与者。以安多藏语为例(引自邵明园2014:80): (i)i derma hak-ta-tha. 我:作格 盘子 打碎-助词-直接 我不小心打碎了盘子。(不小心地) (ii) i derma hak-ta-zk. 我:作格 盘子 打碎-助词-推断 我不小心打碎了盘子。(不小心地) 据邵明园(2014:58),阿柔藏语的动词没有人称一致关系,但人称对传信的反映同样灵敏。当第一人称与自主动词搭配时,如果附加亲知示证标记/tha/,则蕴含说话者对于当前所发生事件“不自觉、不自控”的语义,用于表达“吃惊”的意义;如果附加非亲知示证标记/zk/,表达说话者对过去发生的事件“不自觉、不自控”的语义,说话时间才刚刚发现,通过某些痕迹拟测。其他类型传信表达都在非一手或非视觉或报道等间接信息获取中呈现出“第一人称效应”:无目的、非可控、非自主的行为或惊奇等言外之意。

表1 不同类型传信表达中的第一人效应

系统类型传信语意义语言示例 A1非一手一手无目的、非可控、非自主的行为与上述相反Jarawara,YukaghirC1,D1非视觉视觉无目的、非可控、非自主的行为与上述相反Tariana,TucanoA2非一手无目的、非可控、非自主的行为AbkhazA3报道说话者不记得的行为新信息、惊奇否决Tucano,WintuPomo,LithuanianEstonian,NganasanB1直接(或视觉)偶发的非可控行为羌语,安多藏语A1,A2非一手说话者的信息对接受者是新的Archi,Meithei

表1所示第一人称语境中一手信息和非一手信息所呈现出的对立具有一定的跨语言普遍性。Jarawara语中“有意识”、“思想上有准备”、“有控制的行为”与“无意识”、“思想上无准备”、“缺乏控制的行为”,有不同的表现形式。例如:[注]例(4)中IMM.P.FIRSTH.f和DECL.f分别是immediate past firsthand future tense inflection和declarative future tense inflection的缩写形式。

(4)Jarawara语(引自Aikhenvald 2004:221)

a. o-hano-hara o-ke

1sg.S-be.drunk-IMM.P.FIRSTH.f 1sg-DECL.f

我喝醉了(有意的)。(一手)

b. o-hano-hani o-ke

1sg.S-be.drunk-IMM.P.NONFIRSTH.f 1sg-DECL.f

我喝醉了(不记得)。 (非一手)

例(4)a说话人故意喝醉,而且可以充分意识到,使用“hara”表达一手信息;例(4)b说话人醉酒醒来,对前一晚上所发生的事情毫无记忆,使用“hani”表达非一手信息。再例如:

(5)哈萨克语

五 小时 睡-一般过去时-1单人称

我睡了五个小时(有意识、可控)。(一手)

五 小时 睡-后知过去时-1单人称

我睡了五个小时(无意识、非可控)。(非一手)

例(5)a使用一般过去时表达一手信息,一般用于说话人的有意识状态,说话人清楚记得自己睡了五小时的场景;但如果说话人由于某种原因,对自己睡觉的行为缺乏控制,或处于无意识状态中,只是基于事后发觉行为的断言或通过其他人的告知,则会像例(5)b那样使用后知过去时表达非一手信息。

此外,第一人称语境下的间接传信还常伴随有“惊异”的语义。例如哈萨克语、土库曼语中的间接传信在第一人称语境中还可以表示说话人较意外地获知与自己原先想象或期待很不一样的信息,有“反预期”如例(6)或“未预期”如例(7)的言外之意。例如:

(6)哈萨克语

我 足够的 高 否定 后知语助-1单人称-传闻

不说是我不够高嘛。

(7)土库曼语

看-条件1单 我 现在 变老-传信过去1单 你 也 变老-传信过去2单

我看,现在我老了,你也老了。

和其他语言一样,哈萨克语的间接传信标记“eken”与土库曼语的间接传信标记“-pdrn”与第一人称共现时也呈现出“第一人称效应”。那么,同属于阿尔泰语系语言的维吾尔语传信表达中的“第一人称效应”就值得关注。

3 维吾尔语传信表达中的“第一人称效应”

根据我们对本研究涉及的相关语料的统计,维吾尔语中间接感知、推断和传闻类的表达在第三人称语境中出现频次较高(82%),而在第一和第二人称语境中出现频次较少(分别是9%、9%)。在第三人称的语境中,“事件主体”和“说话者”的不同角色使得间接传信标记的使用不难理解,但值得注意的是,在第一人称的语境中,“事件主体”和“说话者”是同一的,逻辑上应该出现表达一手信息的“直接感知”传信表达形式,但从语料分析可见,即使说话人谈论的是个人经历,维吾尔语中也常会使用间接传信标记。不同传信表达类型中都会出现“第一人称效应”。

3.1 维吾尔语“第一人称效应”的具体表现

3.1.1 间接感知和推断传信表达中的“第一人称效应”

间接感知和推断传信在第一人称语境中常表现出如下不同的“第一人称效应”,即蕴涵“主体无意为之”、“事态不可控制”、“结果出乎意料”等言外之意。

1)“主体无意为之”的言外之意。例如:

这 头 疼-3从属 话-复数 和 药 喝-名词化-宾格-语气

unt-up ket-ipt-imɛn ɛmɛs-mu.

忘记-状态副词化 助动词-间陈过去-1单 不是-语气

光顾着说些烦心的话,都忘了吃药了。

谁-向格 喊-间陈过去-1单 说-疑问-2单人称 正好 我们-属格 班

负责人-1复从属-向格 喊-间陈过去-1单 他 语气 麦尔丹 擦鞋-进行体-疑问-2单

说-否定-形容词化 助动词-假设3 头-1单从属-宾格-语气 抬-否定-非过去-间陈系词-1单

你猜我冲谁吆喝了,正好是我们班主任。若不是开口说:“啊, 麦尔丹,你在擦鞋呀?”我甚

至不抬头。

2)“事态缺乏控制”的言外之意。例如:

这时-位格 睡-状态副词化 助动词-间陈过去-1单

这时我架不住昏昏沉沉地睡着了。

这 夜晚-3单从属 我 舒服 入睡-间陈过去-1单

这一夜我睡得很香很沉。

3)“结果出乎意料”的言外之意。例如:

夜晚 醒-形容词化-假设-1单 岔气-状态副词化 助动词-状态副词化 好

成为-状态副词化 助动词-间陈过去-1单

一觉醒来,已到了晚上,岔气的地方竟然全好了。

饿 肚子-向格 烤包子 吃-名词化 位置-3 从属-向格 看-状态副词化 站-状态副词化

一 耳光 吃-助动词-直陈过去-1单 总算 耳光-宾格-语气

白白地 吃-否定-形容词化-间陈系词-1单

原来饿着肚子是该吃烤包子的,谁知却白白吃了个耳光。幸好这耳光没有白吃。

3.1.2 传闻传信表达中的“第一人称效应”

传闻传信与第一人称共现时也会发生一些“第一人称效应”,主要表示说话人不记得自我的言行,或者因喝醉、生病失去意识,或者不记得过去发生的事情,不得不从他人报道中了解事情的真相。例如:

他 这 地方-位格 哥哥-3从属-领属格 一 圈 羊-向格 照管-状态副词化

助动词-形容词化-位格 1912年-3从属 我 出生-形容词化-间接系词-1单

在那里,他给哥哥照管着一圈羊。1912年,我出生了。

这 次-附加成分 严重 发烧 原因 我 看-名词化 和 听-名词化 能力-1单从属-从格 完全

失去-状态副词化 新-强调 出生-形容词化 婴儿-形似格 成为-状态副词化 助动词-间陈过去-1单

这一场高烧已经让我失去了视力和听力,我又像新生婴儿般蒙昧了。

例(14)是作者小时候的回忆,由于年龄小不记得当时发生的事情,在表述时使用表达传闻功能的间接传信标记“ikɛn”表达;例(15)也是说话人的一段回忆,说话人表述信息“jeiltuul-n bowqtɛk bolup qptimɛn(我又像新生婴儿般蒙昧了)”时使用了传闻标记“-0ptu”,表达说话人因生病失去意识,从而从他人那儿了解到的个人情况。

3.2 维吾尔语“第一人称效应”与说话人的无意识状态

从以上维吾尔语传信表达中“第一人称效应”的具体表现来看,“第一人称效应”主要发生在说话人处于没有注意、晕倒、喝醉、睡觉、暂时失忆等无意识状态中。在这些语境下,维吾尔语常会选择使用间接传信标记“-0ptu”和“ikɛn”。例如:

语气 还 这样 事-语气 有-语气 百灵鸟 吃惊-状态副词化

喊叫-助动词-直陈过去3 我 糊涂 知道-否定 助动词-间陈过去-1单-语气

“哎呦,还有这样的事吗?!”百灵鸟吃惊得叫了起来,“我还糊里糊涂地!”。

妻子-1单从属-语气 伤感 麦西来普-位格 相识-状态副词化 助动词-形容词化

一 老 姑娘 跳-形容词化 舞-3从属 和 传腰带 游戏-3从属-位格

唱-形容词化 民间歌谣-复数-3从属-向格 看-状态副词化 喜欢-间陈过去-间陈系词-1单人称

而我那老婆呢?是在一次麦西莱普上相识的老姑娘。看看她的舞蹈和听了她的对唱就爱

上了她。

此外,“梦境”中发生的事情对于说话人而言一般都是无意识的。维吾尔语表达梦境时会投射于非视觉传信,这也会呈现出一定的“第一人称效应”。例如:

我 乌鲁木齐-向格 去-直陈过去-1单

我去乌鲁木齐了。

晚上 梦-1单从属-位格 乌鲁木齐-向格 去-间陈过去-转述系词-1单

看-假设-1单 乌鲁木齐 完全 变-状态副词化 助动词-间陈过去-转述系词

晚上我做梦去乌鲁木齐了,一看,乌鲁木齐完全变样了。

我 妈妈-1单从属-宾格 看-直陈过去-1单

我看见妈妈了。

晚上 梦-1单从属-位格 妈妈-1单从属-宾格 看-间陈过去-1单

夜里我梦见了妈妈。

例(18)a使用直陈过去时标记“-di-”表达“我去乌鲁木齐了”是现实中发生的情形;而例(18)b中“yrymiɛ beriptudɛkmɛn(我去乌鲁木齐了)”使用的是间接传信标记,唯一的解释是在梦境中。同样,例(19)a使用“-di-”表达“我看见妈妈了”是现实中发生的情形;而例(19)b发生在梦境中,所以使用间接传信“pamni kryptimɛn(我看见妈妈了)”。这一情形在其他语言中也有类似的表现。例如:

(20)乌孜别克语

一 晚上 梦 看见-后知过去-1单 梦-1单从属-位格 你 我们-领格 家-1复从属-向格

来-过去时-传闻语助-2单 俩-1复领属 我-领属格 床-1单从属-位格 睡觉-过去时-传闻语助-1复

我做了一夜的梦,梦见你来到我家,我们俩睡在我的床上。

可见,非一手传信在第一人称语境中除了与说话人的无意识、非可控状态有关外,还普遍出现于梦境中,这一现象具有类型学共性。 因此,一手信息或直接信息在第一人称语境中可以表示有目的的行为,意味着说话人很清楚个人行为或对自我行为是可控的,有目的而为之。这与视觉传信或直接传信的认知扩展,即包含确信度和承担对话语真实性是一致的。

4 认知动因

以上我们介绍了传信表达中“第一人称效应”的跨语言普遍性和维吾尔语中的具体表现,我们发现维吾尔语传信表达中的“第一人称效应”与说话人的无意识状态密切相关。问题是,为什么会出现这样的“第一人称效应”?我们认为,认知语言学中的“延迟实现”(deferred realization)[注]“延迟实现”这一术语来自Aikhenvald(2004:209),即说话人就他们以某种方式观察到的结果给出事后的解释或说话人事先见证但仅在后来认识到的基础上的事后推断。和“概念距离”原则可提供一些解释的理据。

4.1 延迟实现

如前所述,传信表达中“第一人称效应”往往表现为说话人有对“主体无意为之”,或对“事件不可控”,或对“结果出乎意料”等言外之意。而这些均属于说话人在说话时间(T2)对事件发生时间(T1)之后的一种“恍然大悟”,这种事后的“觉悟”反映的是认知上的“延迟实现”,下面例(21)中的“忘了摆餐布”和例(22)中的“太饿吃了些”都是说话人在事件发生时间(T1)之后的发现和认识,因事后发觉而产生意想不到的言外之意。例如:

话 后置词 成为-状态副词化 各 位-复数-3从属-向格 餐布 拿-状态副词化

出来-名词化-宾格-语气 忘记-间陈过去-1单

光顾着说话都忘了给各位摆餐布了。

怎样 傻瓜 旅客 扔-状态副词化 助动词-直陈过去-语气 三-四 羊-领属格

尾巴-3从属 间陈系词 饿-形容词化-名词化-1单从属-从格 吃-助动词-间陈过去-1单

不知是哪个笨蛋掉下的,有三四只羊尾巴呢,我因为太饿也就吃了些。

例(21)和例(22)中的“第一人称效应”还揭示了说话人为了摆脱责任,特意通过使用间接传信来传达认知上的“延迟实现”。这种意象如图1所示:

图1 “延迟实现”示意图

“延迟实现”是非一手传信的一个显著的语义特征,意味着全部信息是事后获得的,无论说话人是否看到。在有第一人称参与者的语境中,非一手传信可能意味着缺乏控制或减轻对错误行为的任何责任。

4.2 概念距离

“延迟实现”实际反映的是事件发生时间(T1)和说话人意识到这一事实的说话时间(T2)之间存在一定的时间差。这种时间上的实际距离与认知上的“概念距离”之间具有一定的象似性。Slobin & Aksu-Koç(1982)强调在说话人和所报道的事件间有一个距离,这个距离引起的事实是“无思想准备”、“出乎意料”。非一手传信通常含有概念距离的色彩。假如说话人仅仅选择描述事件的状态,通常会使用非一手传信,就好像他们没有直接见证(即使事实上他们是直接见证者),使听者明白他们与整个事件关系不大。说话者使用它们,目的在于将自己从事件隔开,逃避责任。例如:

我 又 他们 赌博-进行体-形容词化 屋-属格 门-3从属 旁-3从属-向格 来-状态副词化

门缝-3从属-从格 看-直陈过去-1单 灯台-范围格 灯葫芦-领属格 摇曳-状态副词化 出-形容词化

光-3从属-位格 车夫-复数 还 马 车 和 人-领属格 雇-向格

给-形容词化 货-复数-3从属-宾格 忘记-状态副词化 甚至 自己-3从属-领属格 肚子-3从属-领属格

饿-名词化-3从属-宾格-语气 感觉-否定 全部 精力-3从属 后置词

赌博-名词化-向格 投入-间陈过去3

我再次来到他们赌博的屋门旁,从门缝往里瞅,只见在灯台上的灯葫芦昏暗摇曳的光影下,车

夫们似乎已忘掉了马、车和人家托运的货物,甚至感觉不到肚子的饥饿,仍在全神贯注地赌着。

5 结语

传信范畴既然标记信息来源,那么命题所言证据的来源就可以来自“我”,也可以来自“你”和“他”。说话者对个人经历或个人行为应该是清楚的,也是可控的,维吾尔语中一般会选择一手或视觉传信表达直接得知的信息。可是,在一些情况下,说话者对个人行为或个人经历会选择使用非一手或间接传信表达,出现“第一人称效应”,即在间接推断传信中出现“主体无意为之”、“事态不可控”、“结果出乎意料”等言外之意,在传闻报道传信中出现“不记得或失去意识”等言外之意。这一现象一般出现于说话人的无意识状态或梦境中,其产生动因与“延迟实现”和“概念距离”有关。传信表达的“第一人称效应”具有一定的普遍性,这就启发我们换一个角度思考语言中人称范畴问题。例如,通过不同传信表达与“人称”选择的互动关系去思考有没有可能将传信表达看作一种隐含的人称标记,等等,都值得进一步探究。