再谈“苦音”的由来、构成与特性音

——用潮乐“二四谱”乐调体系精准地解读“苦音”的构成等一系列问题

徐荣坤

一、参与有关“苦音”由来、构成等问题论争的简要回顾

自上世纪九十年代前叶以来,笔者曾在《音乐研究》《天津音乐学院学报》等刊物上,先后发表了数篇有关“苦音”问题探讨和论争的文章。第一篇《苦音音阶的由来及其特征》一文(载《音乐研究》1993年第2期),内容主要是以种种实据、否证了“用中国传统音阶的五个正音加上具有显著特点的龟兹音阶中的沙侯加滥与俟利箑,形成了一种新的音阶,这便是苦音音阶”①吕冰:《关于苦音形成的历史探索》,《音乐研究》1985年第1期。,这种认为“苦音”的形成与隋唐时期来自西域的龟兹音阶密切有关的说法;第二篇文章《再谈苦音音阶和它的两个特性音Fa和降Si》(载《音乐研究》1995年第1期),内容是以翔实可靠的测音实例、否证“苦音”si是所谓3/4音或中立音的种种说法。在上述两文中,笔者都曾提到:“苦音”就是古代的清商音阶(古人或称燕乐音阶和俗乐调,近几十年来,有些学者称它为清羽音阶),同时也都曾明确指出:“苦音”也就是潮州音乐中的“重三重六调”、广东音乐中的“乙凡调”……2003年以后,笔者的时间和精力,主要都倾注在否证“同均三宫”这一论说中,但笔者仍然没有中断对“苦音”的由来、构成等问题的探索。2015年,笔者在当年《浙江艺术职业学院学报》第4期上,发表了《这几首民歌究竟是什么调式》一文。文中笔者用潮州音乐中的民间乐语、对三首陕甘宁晋地区的民歌的调式进行了解析。通过这篇文章,笔者深感应用潮乐中的民间乐语来分析解读“苦音”的构成等问题,实在可以说非常精准确切而无可争辩。但是,前些时候,笔者不经意地在网上搜索时,发现了好些篇近十年以来的有关“苦音”问题的论文,虽然其中已不再看得到公然鼓吹“苦音”来自龟兹乐调说和鼓吹“苦音”si为四分之三音或中立音说法的论文,不过,从有些论文的标题和内容看,“苦音”来自龟兹乐调说和“苦音”si是四分之三音或中立音说的错误看法,仍还存在着明显的残余影响。例如有的论文侈谈“苦音”和拉斯特调式的比较研究、有的论文大谈“苦音”和西亚调式的近亲性……而真正有助于厘清“苦音”的由来、构成、“苦音”si的正确律位和记谱等问题的文章却甚为少见。因此,笔者认为还有必要进一步全面应用潮州音乐“二四谱”体系中、如何从轻三轻六调转为重三重六调的方法、过程和实例,来全面和彻底地厘清“苦音”的构成、“苦音”si的基本律位和正确的记谱法等一系列问题。本文下面第二部分主要谈的就是这一内容。

二、析示潮乐中的五声、六声、七声“重六”调(即“苦音”)是怎样从“轻六”调变化而来的过程

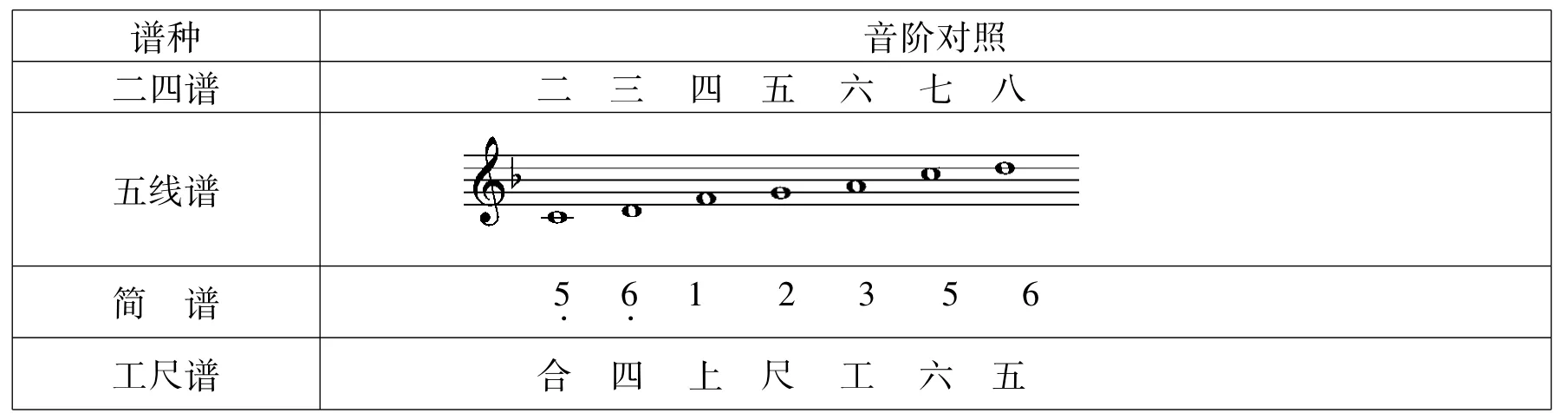

历史悠久的潮州音乐,是一个拥有弦诗乐、细乐、潮州筝乐、潮州大、小锣鼓、潮州笛套古乐、笛套锣鼓乐、潮州庙堂乐等多个乐种的乐系的统称。其中用潮州语音唱吟的弦诗乐,习用一种以数字“二三四五六七八”等几个数字、分别表示五声音阶多个音级的“二四谱”来记谱。潮州弦诗音乐包含“轻三轻六”(简称“轻六”)、“重三重六”(简称“重六”)、“轻三重六”“重三轻六”“活五”和“反线”等多种调式音阶。其中“轻三轻六”调是这一系列调式音阶中最基本的调式音阶(有如西北一带的“欢音”或“甜音”)。现将“轻三轻六调”的“二四谱”与五线谱、简谱、工尺谱逐一对照,列表如下:

谱种 音阶对照二四谱 二 三 四 五 六 七 八五线谱images/BZ_41_873_2553_1581_2658.png简 谱 5· 6·1 2 3 5 6工尺谱合四 上 尺 工 六 五

除以上七个谱字外,潮乐“二四谱”还有“重三”“重六”“活五”等三个谱字,分别使用于“轻三重六”“重三轻六”“重六”以及“活五”等调式音阶中,至于他们代表哪些唱名等等,下面的内容中会自然地谈到,此处不再赘述。

下面我们先从徵、商、宫这三种五声轻三轻六调调式(即五正声构成的五声音阶,西北一带亦称“欢音”)、是怎样一步步地变成重三重六调式(即通常所说的“苦音”)说起。

五声轻三轻六调是通过“双借”(即连续两次“工变凡”向下方五度调转调)而变成为重三重六调的。以最常见的重三重六调(“苦音”)徵调式为例,它的变成过程如下:

轻三轻六徵调式sol la do re mi→轻三重六调徵调式sol la do re fa(首调实为re mi sol la do)→重三重六徵调式solsi do re fa(首调为la do re mi sol)。下面举民歌实例演示如下:

例1.陕北民歌《对面下山里流河水》(轻三轻六调)

上例为五声G宫D徵调式,用“二四谱”记读,应为五声G宫轻三轻六调(按潮州音乐“二四谱”传统习惯,轻三轻六调均应以F宫C徵为标准模式,但本文为举谱例方便起见,拟不受此传统习惯制约而宽松一些)。

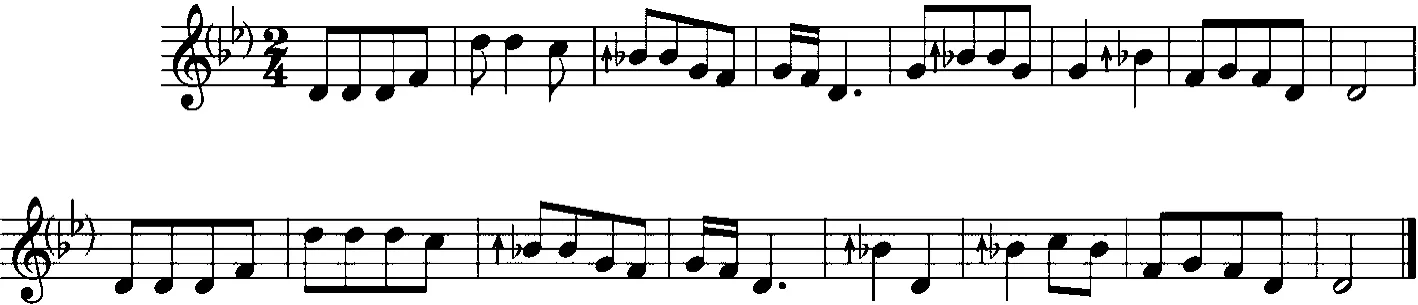

例1经“单借”(工变凡)后,谱中轻六音变为重六音,整个曲谱已变为其下方五度调五声C宫商调式,但潮州音乐“二四谱”采用“首调固定唱名法”(亦称“相对固定唱名法”),因而仍读为五声G宫轻三重六调(“重六”即首调唱名中的fa),此轻三重六调中的五个谱字为二、三、四、五、重六,用首调固定唱法唱读应是sol la do re fa,用首调唱名法唱读则为C宫re mi sol la do。请看例2:

例2.

将例2再一次用“单借”方式、进一步将谱中的轻三音也改变为重三音,整个曲调又进一步变为其原来基调(G宫)的下方大二度(重下属调)五声F宫羽调式,但按潮州音乐“二四谱”采用“首调固定唱名法”习惯,仍唱读为二、重三、四、五、重六,(sol↑si do re fa),如按首调唱名法唱读,则应为la do re mi sol。请看下面例3:

例3.

看到这里,有些读者也许已经明白:如果你把一个五声轻三轻六(“欢音”)羽调式的曲调、将它的每一个音都按低一个大二度音的唱名来唱读,譬如la唱成sol、sol唱成fa……那么,这个曲调就会马上变成五声重三重六调(“苦音”)徵调式的曲调了。下面我们不妨用一首民歌曲调来实践试验一下:

例4.陕北民歌《信天游:人家都说咱们俩个好》

如将以上例4曲调中的每一个音都记低一个大二度,而调号仍不变、并按首调固定唱名法唱奏,那么,它就变为“重三重六调”(即“苦音”)的徵调式了。

例5.

潮州音乐中的“重三”和西北地区的“苦音”↑si一样,通常都有不同程度的升高现象,所以在它前面加了一个↑符号。

除了重三重六调徵调式(即“苦音”徵调式)外,在潮州音乐中还可以见到重三重六商调式和重三重六宫调式的曲例。

按照前面说过的那种做法,如果你把一个轻三轻六五声角调式的曲调、将它的每一个音都按低一个大二度音的唱名来唱读(mi唱成re、re唱成do……),那么,这首曲调马上就会变成五声重三重六调(“苦音”)商调式的曲调了。请看例6和例7:

例6.江苏民歌《一粒下土万担收》(轻三轻六调五声角调式)

例7.江苏民歌《一粒下土万担收》变为重三重六调(“苦音”)后的曲调

如果采用首调唱名法唱读,例7显然仍是一首五声的角调式曲调,只是宫音由原先的C移低一个大二度、变成 B而已。但是按照潮州音乐“二四谱”首调固定唱名法、仍按C宫来唱读,那么,它就变成一首C宫d商五声重三重六调(“苦音”)的曲调了。

按照前面同样的道理和方法,把一首轻三轻六调F宫五声商调式的曲调的每一个音、都唱低一个大二度,那么,它也就变成为重三重六调(“苦音”)F宫五声宫调式的曲调。具体的理由前面已讲过,此处不再赘述。请看例8和例9:

例8.山西河曲民歌《我在你名下心操碎》

例9.例8的“重六”(“苦音”)形式

当然,五声“重六”商调式和五声“重六”宫调式的曲调也完全可以按照本文第二部分前面曾经说用过的方法那样,把五声“轻六”商调式和五声“轻六”宫调式曲调中的轻三音变为重三音、轻六音变为重六音,那么,这个五声“轻六”商调式曲调马上就变成五声“重六”商调式曲调、五声“轻六”宫调式曲调就变成五声“重六”宫调式曲调了。

在潮州音乐中,五声“重六”徵、商、宫三种调式都比较少用,在西北等地的“苦音”中,五声“苦音”徵调式的曲例还偶尔能见到。例如《陕甘宁老根据地民歌选》一书中第148页上的《上山调》用的就是五声“苦音”徵调式,但五声“苦音”商调式和宫调式的实例几乎没有见到过。本文在这部分中对五声“重六”(“苦音”)的讲述用的篇幅和精力不少,主要是考虑到把五声“重六”(“苦音”)讲明白了,再讲、再看六声“重六”(“苦音”)就容易明白得多。而且,五声“重六”(“苦音”)商调式和宫调式很“新鲜”,有心的作曲家完全可以用来尝试一番。

下面谈谈潮乐“二四谱”谱系中是怎样构成“重三重六调”(“苦音”)六声音阶的过程。

在谈六声“重六”调(“苦音”)调式的构成时,我们还需再次借用一下前面解读五声“重六”调(“苦音”)调式构成时用过的一个“公式”。

以“轻六”(“欢音”)六声徵调式音阶变成“重六”(“苦音”)六声徵调式音阶为例,其过程列成“公式”如下:

“轻六”徵调式五声sol la do re mi→轻三重六徵调式五声sol la do re fa+“重六”徵调式五声sol↑si do re fa即构成“重六”六声徵调式音阶sol la↑si do re fa。六声“重六”调(“苦音”)是双宫综合调式。

要找出能够揭示和体现从“轻六”转变为六声“重六”整个过程的曲调实例是非常不易的,因此,笔者仍用前面曾经用过的、用五声“轻六”曲调每个音都唱低一个大二度(转入下方大二度重下属调)的方法,来揭示六声“轻六”的曲调是怎样转变为六声“重六”的曲调的:

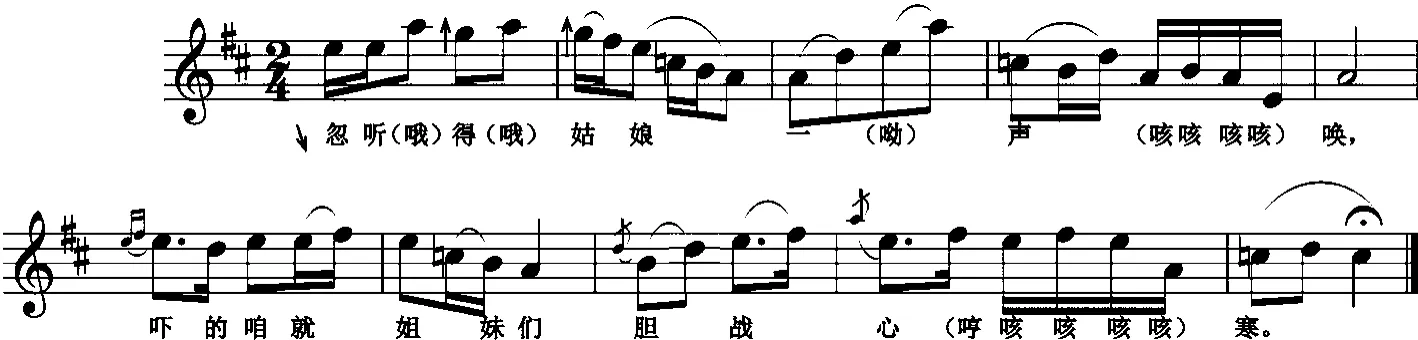

例10.记为轻三轻六调的陕北民歌《兰花花》

把上面例10的每一个音的唱名都唱低一个大二度,譬如把la唱为sol、sol唱为fa……按基调F宫的唱名读唱(首调固定唱名法),那么,它就马上变为“重六”调(“苦音”)六声徵调式的曲调了。请看例11:

例11.记为重三重六调(“苦音”)调式的《兰花花》

前面曾经说过:六声“重六”调是双宫综合调式。从例11就可以看出:前面5小节可以看作B宫或E宫有一个偏音的六声音阶,而后面4小节是E宫的五声音阶,两者融合在一个曲调里,如坚持仍用F宫的首调固名唱法唱读,那么,它就成为F宫六声“重六”调式;如果采用E宫首调唱名法唱读,那么,它只是移低了一个大二度而已,成为E宫有一个偏音(si)的六声羽调式音阶。

《兰花花》和有些六声自然音阶的民歌一样(譬如大家比较熟悉的民歌《绣金匾》),它既可记成la si do re mi sol这样一个五个正声加一个偏音(si)的六声自然音阶,也常有可能被记成re mi fa sol la do这样一个由re mi sol la do和re fa sol la do(首调应读唱为la do re mi sol)两个调高的五声音阶、综合而成的一个双宫综合性的六声音阶(潮乐“二四谱”系中称之轻三重六调)。请看例12:

例12.记为轻三重六调的《兰花花》

熟习乐理的读者一定能够发现:实际上,例12是从例10的F宫调上转移到它的下方五度调或上方四度调(下属调)B宫的调性上去了(B宫六声G羽调)。因此,从例12(轻三重六调)再进一步转变为“重六”调,只需在向下方五度调(下属调)进行一次“单借”(工变凡)便可以完成了。如果将例12的每一个音唱低一个大二度,使变为重下属调,那么,它将成为潮乐“二四谱”体系中、比“重六”调(“苦音”)更“苦”的“活五”调了。请看例13:

例13.记为“活五”调的《兰花花》

说起来,有一些六声音阶构成的民间曲调真是够复杂的,譬如上面举例的《兰花花》,它居然可以记为四种表情意义不尽相同的调式(“轻三轻六”羽调式、“重三重六”徵调式、“轻三重六”商调式、“活五”调宫调式)。如果将它往升种音阶方向去变化,还可以记成涵有#fa音的所谓六声“正声音阶”(或称“古音阶”)的角调式。因该调式不在本文讨论范围,因此不再画出谱例和赘述。

七声“重六”(“苦音”)由三个宫音高度不同的五声音阶[Sol la do re mi+sol la do re fa(首调为re mi sol la do)+sol↑si do re fa(首调为la do re mi sol)]综合而成的三宫综合调式。有一个民歌曲调可以把七声“重六”调式的构成解析得十分清楚。

例14.陕北《郿鄠调》

上面例14很清楚地显示:它由sol la do re mi和sol la do re fa以及sol↑si do re fa三个宫音高度不同的五声音阶组成。如果把它记高一个纯五度或记低一个纯四度(转入属调),那么,它就会变成一个看似平常的七声音阶,实际上它并不是一个普通的七声音阶,而是一个蕴含着sol la si re mi+do re mi sol la+fa sol la do re三个宫音高度不同的五声音阶的比较少有的七声音阶。请看例15:

例15.改成为涵有三个五声音阶的七声音阶后的陕北《郿鄠调》

上面例15如果用F宫首调固名唱名法唱读,那么,它就会变成像上面所讲的,一个涵有sol la si re mi+do re mi sol la+fa sol la do re三个五声音阶所构成的七声音阶;如果用C宫首调唱名法贯彻始终,那么它仍是“重六”调(“苦音”)的七声徵调式音阶,只不过是例14的移低一个纯四度的记谱而已,调式并未发生变化。

总之,七声“重六”调(“苦音”)音阶的几个基本特点是:它是一个由含有三个五声音阶(三者关系为基调、下属调、重下属调。至于三者孰在前后倒并无一定之规)组合而成的综合七声音阶;七个调式音中fa和si两者常有不同程度的微升现象(根据几次测音数据看,其实fa基本上不微升);fa和si两音在曲调进行中,给人的感觉常是“正声”(宫)而并不是“偏音”;……这样一个极富民族特色的七声调式音阶。如果不具备上述的一些基本特点,譬如说:随便找一个五声性七声自然音阶(即七声“轻三轻六”调部分)的曲调,把它降低一个五度或升高一个四度记谱(譬如sol改记为do、la改记为re、mi改记为la、fa改记为si……)那么,这个曲调也就立即变为有fa、有si的七声“重三重六”调(“苦音”)的曲调了,不过,它还总觉得欠缺了一些什么,缺乏真正的“重六”调(“苦音”)的韵味,听起来好像是在用固定唱名法、在唱一首有两个降号调性的曲调似的。读者朋友们如果对此有兴趣的话,不妨找个曲调尝试一下。另,附带地还说一点,民间音乐中还有少量的这一种实例:即该曲调虽然同样也涵有fa和si两音,但它只是属于另一种类型的转调的实例,而并非是“重六”调和“苦音”。请看下面例16:

例16.西祁太秧歌《西河沿》

上例10小节中多处出现si和fa,而最后却不同于一般“重六”和“苦音”那样地而终止在si音上。显然地它不属于一般的“重六”和“苦音”,而是民间另一种类型转调的例子。

结 语

前面第二部分中的内容,基本上将“重六”(“苦音”)的由来、构成和苦音si的基本律位等问题解读清楚了。它明确地告诉人们:“苦音”(“重六调”)完全是汉族人民在自己的长期音乐实践中,根据自己的美学理念、感觉、欣赏习惯和艺术经验等因素逐渐创造形成的、一种富有特色的调式音阶。它绝不是什么“用中国传统音阶的五个正音加上具有显著特点的龟兹音阶的沙侯加滥与侯利箑”两个音而构成的混合物;常有不同程度升高的苦音si、其基本律位是si(清羽),而绝不是阿拉伯音乐中二十四平均律的3/4音或中立音(笔者在作出这两个判断时,绝不是出自狭隘的民族意义和大汉族主义观念,也绝无贬低历史上汉族与其他民族音乐交流的影响和意义,而是实事求是地从事实中得出的结论);我国传统的律制中从未有过清商律这种律制,“苦音”并不是清商律制的产物;我国也从未有过“八声音阶”,“苦音”也绝不是什么“八声音阶”的省略;我国更是从来没有过所谓的变体燕乐音阶、也从来没有过陕西省一个省特有的变体调式体系(我国古代曾经有过清商音阶,近几十年来音乐界几乎全都认为:清商音阶就是今天民间的“苦音”或“重六”调)。所谓的变体燕乐音阶和陕西变体调式体系将“苦音”↑si(清羽)的基本律位定为si(变宫),这显然是错误的,而陕西等四个省的民歌集成等巨著中,竟然草率地采用了所谓的变体燕乐音阶、陕西变体调式体系的记谱法来记谱,这将不知要误导多少读者、给我国民族音乐文化造成多大的损害!写到这里,笔者不禁有很多感慨:我国是世界上四大文明古国之一,数千年来广大群众在生活实践中,不仅创造了丰富的民族民间音乐,而且还创造了自己的调式音阶体系(譬如潮乐“二四谱”乐调体系)。但是,令人遗憾的是,自古以来,有些古代的宫廷乐官和文人音乐家,以及有些近现代的音乐理论家,却总是不断地给我国的几种传统调式音阶涂灰抹黑。以清商音阶(即“苦音”和“重六”)为例,有些古人曾把它贬称为粗俗低下的“俗乐调”,有些近现代的音乐理论家又把它们说成是龟兹乐调的衍生物,把它的特性音说成是阿拉伯音乐中二十四平均律的3/4音或中立音,把它说成是“八声音阶”的省略,把它说成是对转调的歪曲……幸而人民群众在创造丰富生动的民间音乐的同时,还创造了自己的调式音阶理论体系。笔者近年来在学习并试用潮州音乐“二四谱”乐调体系来解读和析证“苦音”的形成等一系问题时,不仅觉得可以把“苦音”的构成等问题解读得清清楚楚,而且还进一步觉得,潮乐“二四谱”乐调体系基本上可以涵括和解读我国传统调式音阶的绝大部分问题。如果笔者的健康和精力允许的话,下一步笔者也许将竭尽全力,接着学习参照“二四谱”体系,撰写有关中国宫调体系研究的文章。