《伤寒论》指导脉诊的客观化教学改革与实践

贵州中医药大学基础医学院,贵州 贵阳 550025

中医治疗疾病讲究望、闻、问、切四诊合参,从整体角度辨证论治,每一诊法都具有重要的现实及理论意义,而在中医完整的理论体系中,尤以脉诊极具理论和实用价值。脉诊既是中医诊断学的重要内容,也体现着中医诊法的特色,并为探究病因病机、识别病位病性、指导辨证论治及预测疗效等方面提供重要依据[1-2]。中医脉诊主要是医者诊按患者之桡动脉搏动后,通过脉象的部位、至数、长度、宽度、力度、流利度、紧张度及均匀度等八个方面综合分析出脉象结论,为临床辨病提供依据,但由于医者诊察水平参差不齐,加之易受主观因素的影响出现较大的差异,进而导致脉诊结论不能为临床辨病提供依据,因此,如何规范的传承与学习脉诊技能显得尤为重要。

1 《伤寒论》中脉诊特点概括总结

《伤寒论》作为我国第一部集理、法、方、药为一体的阐述多种外感疾病并注重辨证论治的重要著作在中国医学史中发挥着重要的作用。该书共记载原文398条,而涉及脉象内容超过三分之一,其提出的完整六经辨证体系更是为临床脉诊的运用奠定了基础和指明了方向。

1.1 《伤寒论》中脉诊的脉法阐释 《伤寒论》原文中主要在“辨脉法”和“平脉法”两段中论述了脉诊的原理及其理论实践。辨证中阴阳为总纲,而《伤寒论》中阴阳也是辨脉之总纲,脉象中别之于阳阴区分阳证与阴证。其中“辨脉法”主要论述了脉所主病。首先指出了各种脉象的体状特点,不同的脉象特点即代表不同的病情,同时也指出以脉的浮沉分候表与里,从而辨别病情之深浅,若表与里无区别,则病位难确定,病情难概之,病亦难治之;其次“辨脉法”也从脉象辨别正邪虚实,指出正气虚则脉亦虚,邪气实则脉亦实,至于寒热之区别,沉脉与迟脉主寒,浮脉与数脉主热。“平脉法”主要论述了常脉,包含了人之常脉与人之病脉。人之常脉中着重指出了诊脉主要以诊寸口脉为主,此处为手太阴肺经循行所过,因百脉朝于肺,饮食入胃又变见于气口,故而可候全身脏腑之气血。

1.2 《伤寒论》中脉诊的脉象梳理 张仲景在《伤寒论》一书中主要从三阳和三阴概括外感疾病的发展规律及不同阶段的病理特点。外感病中以外感热病为主,同时伴有表邪,其脉应以浮脉为主,据因人而异的体质及相兼证不同,同时伴见其他复合脉。导致外感病的致病因素,尤以感受寒邪为主,而寒邪作为阴邪最易伤阳,若阳气不足则疾病易入三阴经,其脉象即为微脉、沉脉以及其复合脉最为常见。通过对比分析《伤寒论》原文,其脉象主要包括单类脉和复合脉两类,在单类脉中浮脉原文记载最多,其次为微脉,而在复合脉中以浮脉复合脉象最为多见,其次为微脉复合脉,表明《伤寒论》的外感发病规律、致病特点与所载脉象相吻合,确为《伤寒论》确立扶正与祛邪的治疗大法提供了重要依据。除脉象外,最为重要的即是诊脉方法,虽然书中记载的诊脉部位较多,但结合目前的临床实际,多以“寸口诊法”为主,此与《伤寒论》原文中记载的方法也相一致。以上不管是脉象或是脉位都和实践相一致,对中医诊断学的客观化教学也提供了有力的依据。

1.3 《伤寒论》中脉诊论病之转变进退 《伤寒论》中脉象的变化不同程度上也反映出疾病的转归及预后,因疾病是处于动态变化的过程,病变亦脉变。太阳病篇中属风寒表实证时脉象表现为浮紧,而当邪未祛表已虚时转为风寒表虚证,其脉象也转变为浮缓,此为从脉象的变化判断疾病病情的转变;又如文中“伤寒一日,太阳受之,脉若静者,为不传;颇欲吐,若燥烦,脉数急者,为传也。”原文中的“脉静”指原太阳病中所得之脉象未发生转变,故不传。当“脉数急”时,因脉象变而病情亦变,故为传。此为从脉象的变化推断出疾病的转归;再如文中记述的如脉紧、脉微或脉紧反去等脉象的变化,则是从脉象的变化判断疾病的凶与吉。

2 脉诊理论指导脉诊客观化研究的方向与现实意义

因脉诊具有重要的科学内涵与现实意义,一直是中医诊断学的教学重点,也是教学中的难点[3],因为传统的脉诊易受医者的临床经验和个人感悟影响,正如《脉经》云:“脉理精微,其体难辨,心中了了,指下难明”,无客观的评判标准,就会导致脉象的结论重复性差和准确性不够精准。而脉诊的客观化就是通过构建中医传统脉诊理论与临床实践之间的平台,使得脉诊能够广泛的应用到临床,从而提高脉象的准确性和可重复性。

2.1 脉诊客观化的研究方向 随着中医药现代化的不断发展,如能在遵循脉诊理论的前提下进行脉象的多维信息采集和分析,将为脉诊的标准化诊病提供较为客观的参考依据,但近些年来,针对脉诊的客观化研究虽比较集中,但笔者认为其研究方向应从几方面进行改革实践。第一,尽可能建立采集脉诊信息的规范性。脉诊信息因人、因时而异,如能将客观化研究中要求的标准化与脉诊的个性化相一致,必能为脉诊的规范研究提供可靠的数据来源;第二,尽可能完善详备的脉诊分析方案。脉诊的意义在于辨证诊治,将采集的脉诊信息进行正确的分析是诊病的关键,如能将采集的数据通过处理、提取、分析和挖掘后应用到实际临床中,必能使患者的脉诊信息与其生理、病理状态相联系,提高诊病的准确性;第三,尽可能建立并完善某一病的理想评定标准。脉诊的客观化最大的问题在于标准化不一,如能建立大家一致认定的某种疾病的脉象评判标准,再通过数据挖掘与建立认可的模型,将提高临床诊断的准确性和疗效性。

2.2 进行脉诊客观化教学的可行性分析 脉诊作为中医诊断学中的重点及难点内容,不仅在理论课中是学习的难点,在实训课中也是考试的重点,更是学生走向临床必备的技能之一。目前的中医诊断学之脉诊教学主要以理论讲授为主,辅助于一些体验式练习[4-5]。但脉象的错综复杂使得学生很难领会与理解,导致在教学方法和教学效果中一直不够透彻与实际,学生的学习热情也受到了极大的挑战。脉诊的理论来源于实践也将以实践的形式服务于临床,只有通过勤加练习不断总结脉诊理论,才能提升指下感觉的准确性,如能将可靠的客观化仪器辅助于教学将促进脉诊教学效果的提升。

脉诊的客观化研究始于20世纪60年代,主要通过多学科合作的形式研发出脉诊仪应用到临床与教学中,目前有关脉诊仪的硬件、软件都有了长足的发展,尤以上海中医药大学研发的ZM系列脉诊仪应用广泛,已能够识别出常见脉象如浮脉、沉脉、数脉、涩脉等16种脉象[6]。在脉诊教学中,在讲述完脉诊原理和理论部分后,即可在脉诊仪上开展高频率的基于真实脉象的指感特征识别与体会,如能坚持使指下感觉形成指感记忆,则对于脉象的准确真实判定至关重要,不仅可提升学生的学习兴趣,突破脉诊的“心中了了,指下难明”也不再是难事。

3 脉诊实训教学的探索与实践

脉诊作为一种理论性极强且操作又极细致的诊法历来是“教师教的沉重、学生学的伤心”,但“切而知之谓之巧”亦说明脉诊是一种可通过技能训练达到强化记忆的诊法。以贵州中医药大学为例,学生在诊脉识脉方面的欠缺体现在外出参加各级各类中医药技能大赛上的成绩差强人意,尤其是中医学专业认证后,对学生的培养要求进一步提高,使笔者意识到单纯的理论教学已不能满足于学生的实际需求和临床的实践要求,故为了强化中医实践教学环节、突出中医实践教学特色,笔者不断探索并改革更有利学生实际的教学方法。在我校涉及脉诊的教学内容包括两门课程,分别是中医诊断学和中医四诊实训,笔者对于脉诊的实训教学分两个阶段进行。

第一阶段,在中医诊断学中讲授理论内容后,在课堂上进行切脉训练,重点是平脉的表现及其生理差异。切脉训练分两步骤进行,首先是根据诊脉的方法与步骤体会平静时本人的脉象,根据脉象的表现填写“脉象八要素分析表”,然后活动后再次采集本人的脉象,并与平静状态下的脉象进行对比,通过体会正常脉象不同状态下的表现,加深对脉象的认识和理解;其次,分小组进行诊脉训练,五人为一组,相互之间诊脉并记住对方的脉象特点,然后先蒙蔽一人双眼后切按剩余四人的脉象,后逐人进行同样的切按识别,详细记录被诊者的脉象特点,并完整叙述。通过第一阶段的切脉训练,体会本人和他人的不同状态下的脉象特点,学生不仅训练了选指、布指、运指的标准手法,对常脉的脉象特征和生理差异有了较深体会,对不同状态下脉象的变化也有了透彻的掌握,而且能将理论知识融会贯通,在实践中体验切脉的过程,加深对脉象的认识。

第二阶段,重在脉诊的客观化训练与实践。首先在“脉象模型手”上进行切脉的强化训练,我校引进的脉象模型手每套四台,涵盖16种脉象,训练内容包括脉诊的方法(主要是选指和布指容易出错的内容)、运指的手法(诊脉时根据不同的脉象选用举法、按法、寻法、循法、单按法与总按法识别脉象,体会如浮脉与沉脉表现出的脉位浅深、迟脉与数脉表现出的频率快慢、实脉与虚脉表现出的脉力强弱等内容)以及记录仪器上每一种模拟脉象的特点并与书本上记录的脉象特点相对比(指下对脉象特点的描述是否符合教材中如举之有余按之不足、往来流利应指圆滑、浮大中空如按葱管等脉象特征),通过在“脉象模型手”上的训练,学生对较为简单的如指下脉位的浅深、脉率的快慢、脉力的强弱以及有无歇止等基础知识形成了深刻的记忆;其次通过“智能化脉象仪”分别检测实验者在安静状态下和活动后的脉象特点,并根据系统得出的脉象结论结合提示的问题进行辨证论治,最后得出临床结论。该种模拟体验最大益处不仅在于体会整个诊脉的过程(如仪器连接体现诊脉部位、取脉过程体现运指手法等),更能提高学生的学习兴趣和独立思考能力,理论联系实际,加深记忆[7]。

4 脉诊客观化教学的效果评价

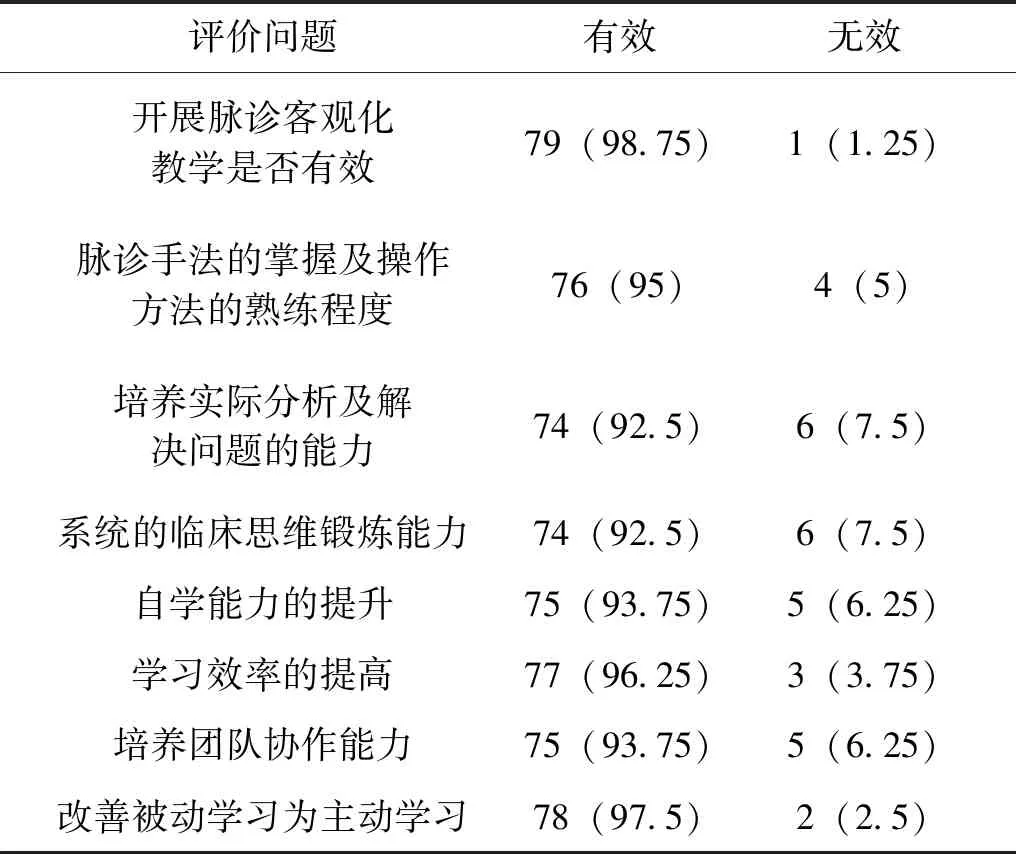

通过以上两个阶段对脉诊的训练学习,学生不仅强化了专业理论知识、训练了指感、练就了熟练的实践操作水平,更是培训了学生牢固的职业能力以及高效的团队协作。为检验学生脉诊客观化教学的效果以及实际参与全过程评价后的改变,针对我校2017级中医学3班所带学生80人进行了问卷调查,发放调查问卷80份,回收符合要求的有效问卷80份,回收率100%。根据调查问卷设置的内容,统计结果分析,90%以上的学生认为采用客观化教学较传统教学法能够激发自身的学习兴趣、促进自己变被动学习为主动学习,单独分析问题及解决问题的能力也进一步得到提升。结果见表1。

表1 脉诊客观化教学的效果评价结果 [n=80,例(%)]

5 结语

随着《中医药法》的出台,中医药势必会继续发挥它的优势,但如何应用好现代的实验方法和高精尖的实验技术去探究中医基础与中医临床的无缝衔接、培养当代中医药学生能够合理利用中医的现代化和客观化,教学模式和方法的不断改革势在必行。脉诊的客观化研究就是基于《伤寒论》中脉诊特点的理论指导,因为客观化研究不能超出中医脉象的自身特点,所以在实践中最能反映采集信息的准确性,通过寸口脉诊三部九候的基本要求采集脉象信息,不仅在遵循中医整体观念和辨证论治模式下设计了脉诊的操作与运用,而且能够获取采集脉象多维信息的技术和脉象分析方法,在揭示并判断脉象与疾病及证候之间的相关性与连续性方面体现出传统脉诊的精髓,为中医临床辨证施治提供了客观的依据。