万年中国说

——大传统理论的历史深度

上海 叶舒宪

说到“万年中国”,或一万岁的中国,有人会以为不合逻辑:从夏代开始算的文明国家,仅有4000年出头而已。5000年以上尚无国,何来万年中国?我们说,这样的逻辑质疑貌似合理,其实是深陷在文献史学旧观点窠臼中不能自觉的表现。若要让新知识与时俱进,必须先走出文献史学的牢笼,利用中国考古发现的全新材料和全新知识,重建华夏文明发生的大传统脉络,这才会有从万年看中国由来的可能。

考古新知:中国“大历史”有多大

中国人对“万岁”这个词自古就习惯了,那是称颂帝王的美词,有成语“山呼万岁”为证。不过“万岁”这个词,仅是用于美好祝愿的一种祝词,不能拘泥其所表示的时间长度。毕竟人是生物,而非木石。孰能万岁?如今能够落实其文物年代的大量的史前玉器重见天日,八九千年是实数,也接近万岁。这就使得谈论万岁中国,有了实打实的依据,不再是空口无凭的祝词了。玉代表中国文化最高价值,玉器的出现便是核心文化要素的出现,值得大书特书。

2017年公布的黑龙江饶河小南山遗址,出土9000年前玉礼器组合。2018年夏,为求证“玄玉”(墨绿色蛇纹石玉)如何先统一中原地区,并奠定中原玉文化的第一个时代,笔者撰写了一部彩图书册《玄玉时代——五千年中国的新求证》(上海人民出版社2019年版,即出)。交稿之后的暑假,即展开第十四次玉帛之路田野考察,其简报题为《黄帝与玄玉》。这次考察的范围是渭河支流北洛河流域。查阅该地区的考古资料,读到国家文物局编《中国文物地图集·陕西分册》记录的大荔县沙苑遗址,情况如下:

黄河流域典型细石器遗存的代表性遗址和“沙苑文化”的命名遗址。位于本县南部洛河、渭河之间的沙丘地带,面积约120平方公里。1955年至今多次调查,共发现遗址30余处(含洛河以北3处)。1977年采集到1件小孩的顶骨化石,石化程度很浅。1980年试掘,在沙丘底部的全新世地层中,发现零星的碳粒。遗物均散布于地表的粗砂砾中,石器一般与石化程度较浅的兽骨残块共存,采集有标本万余件。石器分为细石器、石片器和石核器三类,原料多采用燧石、石英矽化粉砂岩、玛瑙、蛋白石、碧玉和淡色矽质砾石等。……关于该遗址的文化性质,一些学者认为属于旧石器时代与新石器时代过渡阶段的中石器时代遗存,其时代开始于一万多年前的全新世时期,下限则延续较长。也有学者认为应属于新石器时代早期遗存。

这里提示的重要信息是,早在万年以上的旧石器时代或中石器时代,黄河流域腹地的沙苑文化先民们,在还没有开始农业革命的艰苦条件下,就已经开始采用玉石原料制作其日常的生产工具了。玛瑙和碧玉,两种材料,毫无疑问都属于中国传统认识的美玉之范畴。这里出现的虽然还不是玉礼器,只是玉质工具而已,但毕竟为后来的玉礼器生产奠定了更加深远的取材找玉的经验基础。玉文化万年的观念,由此可以得到出土实物的证明。

2018年底新出版的《哈民玉器研究》一书,也正式宣称,吉林白城双塔遗址发现一万年前的玉器。聚焦东北史前玉器的由来,专家们一定会将考察的视野继续向北亚地区聚焦。俄罗斯贝加尔湖和西伯利亚地区,出土有万年以上的玉器,表明玉文化传统是自北向南依次传播的。如何紧紧跟随玉文化发展的线索,去探究汉字所没有记录的东亚洲史前文化动向,需要首先明确北玉南传现象,那是名副其实的第一次玉文化跨地域的传播运动。经过旷日持久的多米诺过程,最终将玉文化的火种播撒到广东的珠江流域和广西的右江流域。这是一个长达数千年的漫长过程。

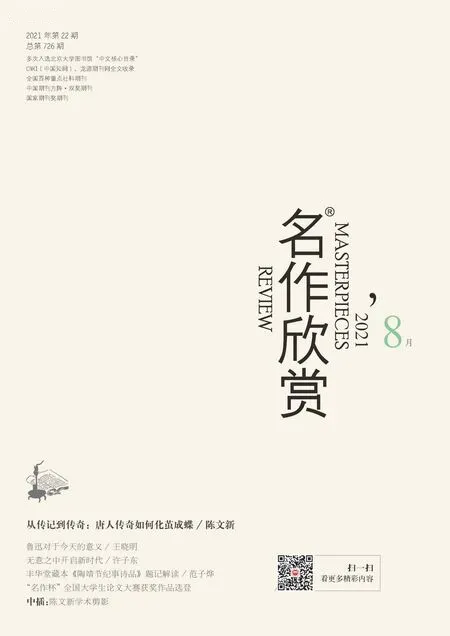

从农耕革命视角看,中国大历史呈现出北方较短而南方较长的不均衡局面,这主要是以农业立国的华夏文明,其本土驯化的两种主要农作物有一个时间差:即北方黄土地上所驯化的小米(粟稷)目前所知仅有8000年,尚未找到9000年以上的人工栽培小米的证据;南方水乡所驯化的大米(稻子)则有万年多的历史,在湖南、江西和浙江等地,都发现了距今11000年左右的早期新石器时代遗址及驯化的稻谷。21世纪在浙江浦江县发现的上山文化遗址及人工驯化稻谷遗迹,就给审视长三角地区文化上万年的地方传统带来前所未有的深度见识。荀子说“衣食足而知礼节”。虽然目前所知玉礼器最早出现的地点是在北方,但是在北方农耕文化不够发达的情况下,社会生活的物质条件不足以支持作为奢侈品的玉礼文化的大繁荣和大发展,只是在西辽河地区的兴隆洼文化和红山文化时期昙花一现,未能得到持久的和不断的发展繁荣,反而是在辗转传播到南方鱼米之乡后,在长三角的稻作农业发达地区率先获得突飞猛进的大繁荣,成就了举世罕见的良渚文化“玉礼王国”极致景观。若没有万年的稻作农业文化的大视野,对于良渚文化的社会统治者们为何如此这般痴迷于切磋琢磨大量玉器的现象,无论如何都难以透彻理解。

图1 马家浜文化碳化稻谷距今约七千年。2019年1月摄于嘉兴市博物馆

是万年之久的稻作农业的繁荣(图1),间接促成五千年之久的长三角史前玉文化大繁荣局面。无论是以上所述的万年农业革命成果,还是五千年玉礼文化的大繁荣景观,都是大大超出汉字记录的文献史学传统观念,大大出乎传统知识人意料之外的。何谓文化大传统,为什么要强调它的存在和意义,至此已经明确。

玉文化万年VS汉字三千年

把年代上大大早于汉字的玉礼器作为一种华夏精神的和物质的符号,今日的学人能够从中解读的文化史传统,居然是长达万年的。这比传统文献所说的华夏五千年多出一倍!当代的玉学研究提供的全新知识,前无古人,也是今日的学者赖以重新进入华夏历史源头深处,提出文化大传统理论的学术依据。

本文拟举出万年视野内的四个考古遗址案例,皆以玉文化的大传统呈现为共同特点,昭示在文明国家出现以前很久的时候,华夏文化的重要渊源和流变。前两个遗址的发掘是在20世纪后期;后两个遗址则是在21世纪以来才有所发现和认识。第一个发现是在长三角的腹地嘉兴市,南河浜遗址的崧泽文化,第二是在安徽南部含山县发现的凌家滩遗址,第三是在杭州湾一带的良渚文化遗址群。这三个重要的史前文化遗址合起来,恰好对应今日所称的长三角地区。在这里,玉文化在距今7000多年时发源(玉玦玉璜),在距今6000年至5000年之际繁荣发展(璧琮璜钺组合),登峰造极,在距今4200百年之际便衰败消亡了。辉煌一时的史前玉礼器传统,在良渚文化灭亡之后,究竟去了哪里?第四个遗址能够给出部分解答:长三角玉文化的衰落,并不意味着玉文化生命传承的灭绝,而意味着一场以往我们根本无从知晓的文化大转移。其基本方向是,从长江下游向西转移,到达长江中游地区江汉平原一带,催生石家河文化的玉礼器生产体系;从长江流域向北越过淮河流域抵达黄河流域,再从黄河下游传播到黄河中游,催生龙山文化的玉礼器体系,从而给中原文明的夏商周三代玉礼奠定基石。所有这些历史内容和历史过程,都是晚出的汉字根本不可能记录的,只有依靠考古报告的内容去逐一认识。

四个遗址:从长江到黄河

南河浜遗址位于嘉兴市东11公里处,1996年因修建沪杭高速公路而被发现,当年4月至11月展开考古发掘,共发掘崧泽文化墓葬92座,良渚文化墓葬四座,出土大量石器陶器玉器骨器等。这些发现,给距今5000年繁荣起来的玉文化地方王国——良渚文化,找到了直接的地方文化源头。据测定,崧泽文化的起止年代是距今约六千年至距今5100年,持续时间约900年。可以说,崧泽文化是江南玉文化发展过程中的承前启后者,没有崧泽文化玉器传统做铺垫,就不会有随后崛起的良渚文化。6000年前,这个年代数字,大约是甲骨文汉字产生在3000多年前的一个倍数。

按照墓葬规模和随葬品数量,92座崧泽文化墓葬被划分为四个等级,第四等级是没有随葬品的墓,而玉器的出现,集中在第一等级墓葬,其年代距今约5500年。下面列举两个墓葬加以说明。

图2 嘉兴南河浜遗址出土崧泽文化鹰首陶壶。2019年摄于嘉兴博物馆

图3 南河浜遗址出土崧泽文化陶龟图。2019年摄于嘉兴博物馆

其一为M15,为长方形竖穴土坑墓,人骨已朽坏,随葬品6件,玉玦1件,鹰头陶壶1件(图2),陶鼎2件,陶杯陶豆各1件。玉玦以单个的形式出土,说明不是双耳用的一对玉玦。鹰形陶器的出现,在南河浜共发现三件,考古报告推测或许为部落的图腾圣物。与此对应的是北方红山文化牛河梁女神庙出土的泥塑鹰爪,其年代大致相当或稍晚;还有中原仰韶文化的陕西华县太平庄出土的国宝级陶器——陶鸮鼎(一说陶鹰鼎),现存北京的国家博物馆。还有陶鸮面等,现存北京大学塞克勒考古与艺术博物馆。欧亚大陆西端地中海沿岸地区有大量出土的鹰鸮类型陶器和文物,美国考古学家金芭塔丝提出女神文明的象征动物理论,可为参照。南河浜M15玉玦与鹰形陶壶的并出,使得这座墓葬有了不一般的意义。佩戴玉质耳玦的现象,在《山海经》里称为“珥蛇”。而龙蛇在史前信仰中代表升天与通神能量。鹰的形象一旦出现,即可给人带来展翅高飞和上方天宇的丰富联想。几百年后良渚大墓玉琮王上神徽形象以头戴巨型鹰羽冠为突出特色,其鸟人合体的神话化观念可以部分上溯到崧泽文化的猛禽崇拜现象。可知在崧泽文化时期,是长三角地区宗教意识形态与玉文化载体获得同时孕育的时期。鸟崇拜与玉崇拜都要等到社会物质财富发达程度大大提高的良渚时代,才会迎来一次大爆发式的神话和信仰的奇观景象,催生某种统一的鸟人合体形神徽。

其二为M27,也是长方形竖穴土坑墓,人骨已朽坏,随葬品23件,是崧泽墓葬随葬品较多的代表。其中玉饰5件;陶器18件:盆2件,壶1件,鼎2件,杯8件,豆2件,纺轮1件;还有陶龟2件(图3)。这两件陶龟造型逼真,奇特的是每个陶龟都塑造为六足的形象。这在现实中是没有原型的。崧泽先民为什么要这样表现呢?古书里,仅有《山海经》中讲述帝江的形象,是以“六足四翼”为外形特点的。这显然是神幻想象的产物,自古以来没有人知道《山海经》描述的六足神话生物是什么样子的,如今居然能够在约6000年前的崧泽文化中找到半个原型——六足之龟!这个发现让我们对古人最不相信的《山海经》(被权威的“四库全书”归入最不重要的子部小说家一类),不得不刮目相看。对该书中一些自古无解的怪异和神幻内容,也获得从史前大传统再认识的新契机。

考古报告对这一对雌雄双龟这样陈述:“乌龟作为长寿的灵物,在新石器时代的许多文化中都有被崇信的现象,雕刻乌龟的形象,即是信仰的一种。以龟甲作为材质进行占卜,架起人神之间沟通的桥梁,应该是对乌龟的神性的利用和延展。”考古报告据此将二件陶龟确认为“非同一般的神龟”,这的确是难能可贵的见解。

笔者根据考古报告对两只陶龟的描述,展开进一步的信仰观念分析。先民对这两个神物形象的塑造,显然包含着某种神话宇宙观念:一只龟稍大,呈长方形,刻画出尾部凸起,龟背上塑造出11个乳钉状:其中9个围成一圈,中间有2个;一只龟稍小,呈椭圆形,没有尾部,龟背上塑造出9个乳钉状:其中8个围成一圈,中间有1个。出土时,两只龟一上一下扣合在一起:长方形的大龟在下,仰身;圆形的小龟在上,俯身。若按照天圆地方的神话宇宙观,在上的小龟象征:天-阳-乾-玄-圆规;在下的大龟象征:地-阴-坤-黄-方矩。二龟合起来是天地未分的混沌状态,二龟分开,则象征宇宙开辟和乾坤始奠。

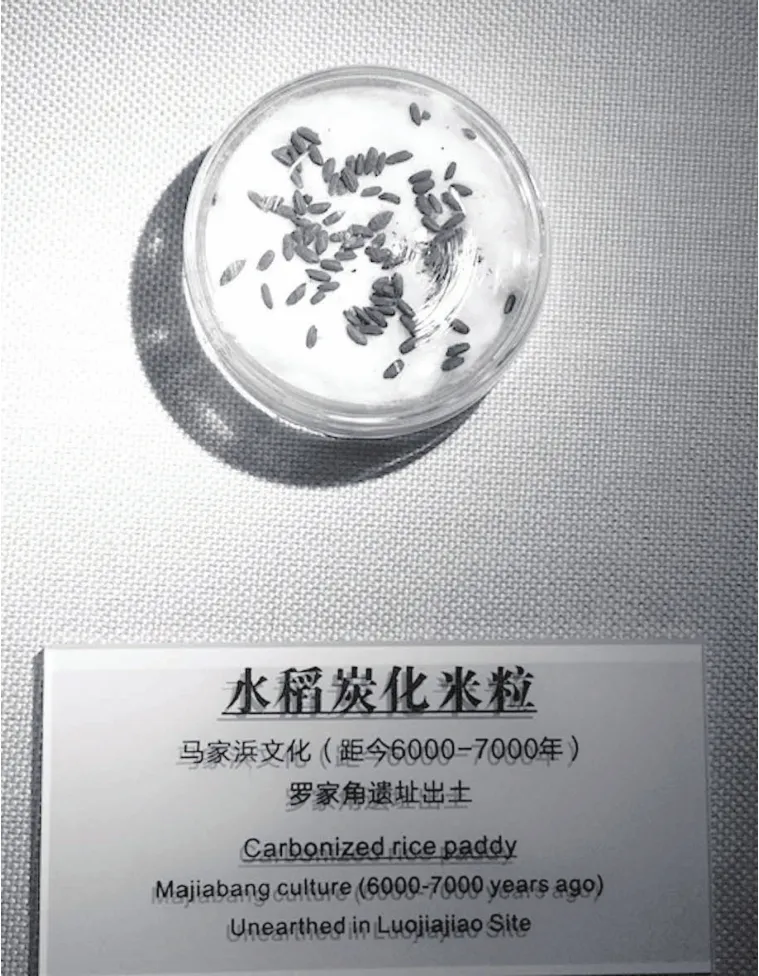

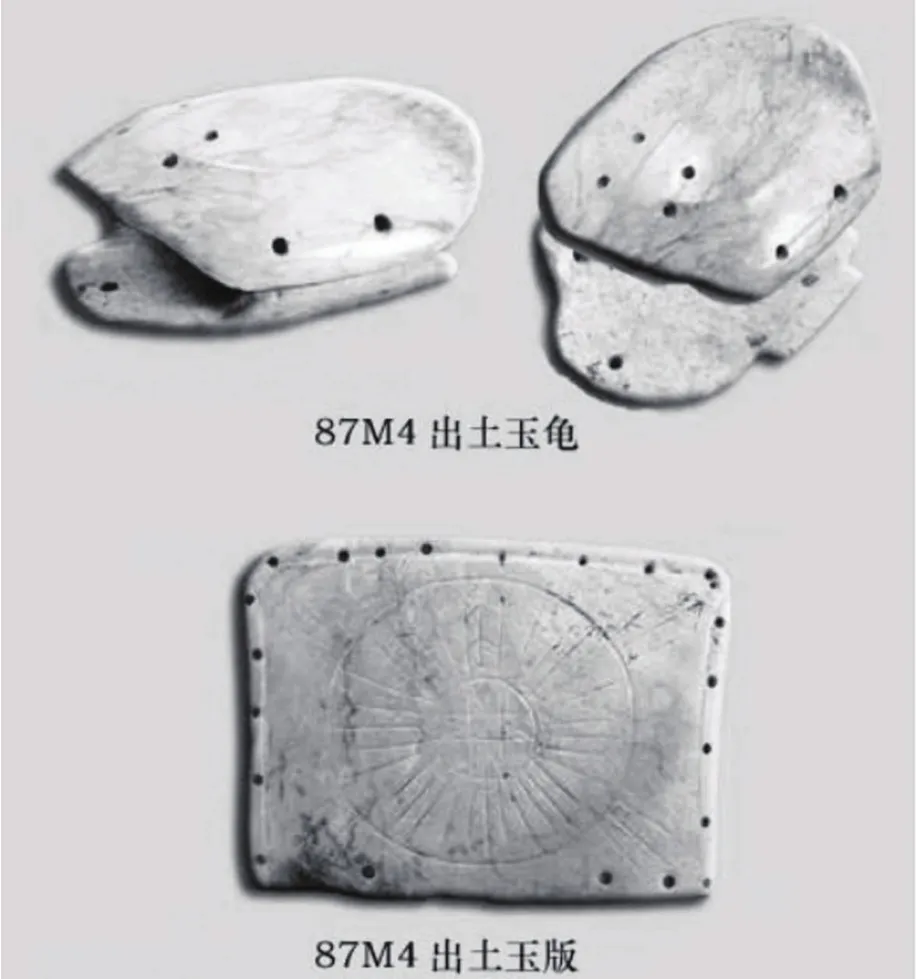

北方红山文化墓葬出土过玉雕的双龟,那是把握在一位墓主人双手中的;南方凌家滩墓葬则出土过更加精致的二合一表现的玉龟(图4),让上下两个龟壳夹持一件刻有八角星纹的玉版,其对神话宇宙论的意蕴表达得更加明确。

图4 安徽含山凌家滩出土玉龟。张敬国供图

1987年6月,安徽省考古工作者在含山县凌家滩遗址发掘出两件轰动一时的文物,即玉龟和玉版(称为“含山玉版玉龟”),其墓葬年代是距今5300年,略晚于南河浜的崧泽文化。这就给其间的源流关系带来探索空间。30年来,学界对“含山玉版玉龟”倾注了极大的解读热情,一般认为玉版的八方图形与中心象征太阳的图形相配,玉版上八等分圆的做法可能与冬、夏二至日出、日落方位及四时八节有关,并且符合古代的原始八卦理论。由此推断,这一组玉龟玉版形成的礼器组合,可能是迄今所知的中国最古老的通神占卜神器。还有专家指出,玉龟分背甲和腹甲两部分,上面钻有数个左右对应的圆孔,应是为拴绳固定之用。出土时,玉片夹在玉龟腹、背甲之间,玉片上面刻有八角星纹(图5)。这是否表明叠放在一起的玉龟和玉版,根本不是日常生活实用器,也并非毫无意义的装饰,而只能代表某种不知名的史前宗教的法器。饶宗颐先生的看法是,玉版图纹结构是外方而内圆,像玉琮之形,方指地而圆指天。还值得关注的是,玉版周边的钻孔,代表着某种已经失传的数度:玉版是上9下4,而左右各为5,说明它很重视9、4、5这三个数字。玉版数字安排,看来是河图、洛书以外另一套数理系列。

图5 凌家滩87M4墓出土的玉龟中夹着的八角星纹玉版,专家认为显示八卦观念的起源

结合崧泽文化的这一对雌雄陶龟造型来看,它们可充当凌家滩出土玉龟的原型。换言之,长三角地区的史前文化经过数千年积淀,孕育出华夏文明的阴阳八卦理论雏形,不足为奇。要说“中国最古老的通神占卜神器”,如今显然不是5000多年前长江下游北岸的凌家滩,而要上溯到距今6000年前太湖以南的嘉兴地区,这真会让人感到匪夷所思。大传统新知识,足以给那种沉陷在文献史学老窠臼中的传统历史和文化观念,带来一种颠覆和拓展。

南河浜M27墓还出土有一件玉璜,也较为奇特,出土时发现含在墓主人口中。其他崧泽墓葬出土玉璜,一般作为女性佩饰,位于墓主人(通常为女性)胸前。而玉钺则摆放在男性墓主人身下、身旁或身体中央,璜与钺二者的性别象征性意义非常突出。M27则是将其他四件玉饰串起来挂在墓主胸前,唯有一件玉璜,却专门放入死者口中。发掘者推测这玉璜是墓主生前佩戴的器物,死后被有意安放在她口中,并不是作为冥器而生产的玉璜。在后世的商周两代及其以下,常见的放进口中的玉器是玉蝉(图6),这形成一种相对持久的葬俗,一般称为玉琀或口琀。蝉是季节性出现的生物,其活动特征是既能够升天(有蝉翼助飞),又能够入地。这种自由出入三界的穿越性能力,自然为那些牢牢限制在地面上生存的人类所艳羡,甚至被视为生命周期循环以至于永生不死的象征物。死者口含玉蝉的礼俗,显然是希望借助于玉与蝉的双重能量(精),为死者祈祷生命的再生。没想到崧泽文化的这件玉璜,一下子将玉琀的历史提前到五六千年之前。

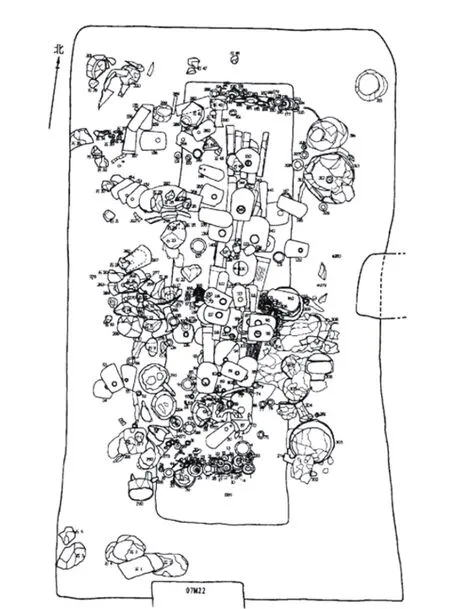

接下来要考察的是第二个考古发现的玉殓葬奇观,即是2007年发掘的安徽含山凌家滩墓地的一座顶级大墓,考古编号为07M23(图7):

该墓的最大特色是,创了一座距今5000年以上的史前墓葬出土玉礼器总量的世界之最,达到300多件!而且墓葬的玉器布局也表现出中国式神话宇宙观的对应现象,即天圆地方,对应头圆体方:墓主人头部的玉礼器全部为圆环状的,以玉环和玉瑗为主;身体下方的玉礼器则全部为长方形的玉石钺和玉石锛等,数量多达100余件。5300年前长江下游的一位地方统治者能够享有如此奢华的葬礼待遇,说明以玉为核心信仰的社会礼俗已经发展到史前社会的登峰造极的地步。这是夏商周的历代君王们连做梦也不曾想到的吧。除了后来在浙江余杭良渚遗址群的几座“王者”大墓以外,凌家滩07M23墓在5000多年前的同时代所有被发现的东亚洲墓葬中,堪称无与伦比。根据这些21世纪的考古新发现,我们将“玉文化先统一中国”理论,更进一步细化为“玉文化先统一长三角,再统一中国”。即从分步骤分阶段的视角,具体说明玉文化统一中国的发展历程。

图6 湖北天门出土石家河文化玉蝉等距今4100年。2014摄于荆州博物馆

图7 5300年前的中国地方统治者葬仪:安徽凌家滩07M23全景图——300多件玉礼器为一位统治者送葬景观——物的叙事的玉石神话观

图8 凌家滩出土八角星纹双兽首玉鹰距今5300年。张敬国供图

仅此而言,生活在21世纪的人在见多识广方面要比古人幸运许多。如今可以推测说,古人在阅读《史记》讲述的周武王伐纣这一重大事件时,大多会困惑不解:西周统治者的一次改朝换代革命,就能缴获前朝统治者积聚数百年的宝玉数十万件吗?为什么司马迁特意要写殷纣王自焚时的细节:取出宫廷所藏各种宝玉缠绕在自己身体上,然后再点燃自焚之火?尽管执笔者司马迁没有对这个纣王用玉的细节做任何解释,若对照5300年前地方统治者的玉殓葬,还是能够清楚判断殷纣王宝玉缠身的玉石神话信仰意义:那是利用天赐神物获得灵魂升天的能量。

这个案例表明,大传统的新知识,对于解读小传统文献的深度透视和解码作用。由此可知,中国文化的重要基因,一定是来自四五千年以上的文化大传统之中,也一定与神话观念和史前信仰传统密切相关。这是古人的眼界所无法企及的全新的考古学成果。正是万年中国史的大传统视角,帮助我们读懂了古代读书人无法看懂的小传统史书的叙事之谜。商纣王借助商王朝国家宝玉的精神作用,祈求死后魂归天国的意愿,现在终于可以理解了。虽然说败军之将不足言勇,亡国之君不可言善,但是史书叙事留下的文化悬念则需要有人去填补,或迟或早终究要有所解答:从夏桀建瑶台玉门,到商纣的宝玉缠身自焚。为什么华夏第一王朝和第二王朝的亡国之君,不约而同地都留下宝玉叙事?

这样的问题一旦提出,就会聚焦到玉石承载的信仰。同样道理,明代的亡国之君——明崇祯皇帝为什么在国破家亡之际从紫禁城跑到北面的景山树林上吊自尽?其中的文化底蕴,只有当年设计建造紫禁城的江西客家风水师廖君卿团队最清楚:如今的景山是先于紫禁城修造的,用人工封土垒起小山,名为“万岁山”,其目的就是让4000公里以外的中国万山之祖昆仑山,向遥远的东方皇城这里再探出头来,构成神话宇宙观方面的完整山河龙脉,也暗喻着紫气东来的瑞兆。如果大家记得昆仑山在《山海经》里被称为“玉山”和天帝之“下都”,则明朝统治者在创建王朝新都城时利用景山的人工修筑,希望联通紫禁城与昆仑及天神世界的神话期盼,也就全盘浮出水面了。华夏文明的文化文本,作为一种天人合一神话观支配下的潜规则,早在石峁建城的4300年前,就已经无声无息地悄然存在于设计师们的头脑之中了。

当2008年为北京奥运会的举办而新修的全钢结构体育馆被命名为“鸟巢”时,多数国人不会想到鸟巢的位置,恰恰就在以紫禁城为核心的北京古城中轴线上。如今这条中轴线已经申报世界文化遗产,其知识产权的真正开创者,无疑是明代初年精通华夏神话风水观的江西兴国县三僚村的客家人廖君卿。

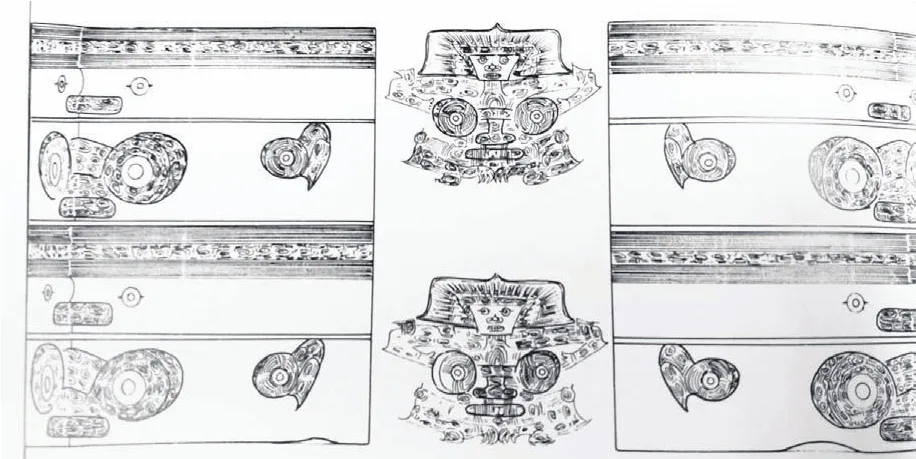

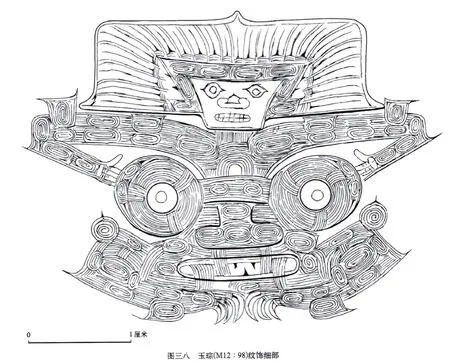

第三个案例为1986年发掘的浙江省余杭反山的大墓群,属于良渚文化中期早段,其年代是距今5000至4800年之间。9座大墓共出土单件玉器3500件,占据所有出土随葬品器物的90%以上。这又构成一个空前绝后的玉殓葬现象的奇观,举世皆惊。其中的顶级墓为M12,出土了体积巨大的“玉琮王”(重达6千克多)和精雕细刻的“玉钺王”,级别之高、艺术水准之精细华美,古今皆无出其右者。

在玉琮王和玉钺王上都看到雕刻精致的神徽(图9),这让考古工作者兴奋地认为,找到了5000年前长三角地区的一神教之创世主神形象。之所以称为一神教,因为对于良渚时代的先民社会而言,这神徽的地位和功能,也就大致相当于西方基督教信仰者的上帝。

图9 余杭反山M12出土良渚文化玉琮阴刻鸟人合体神徽,距今约四千八百年[11]

图10 反山玉琮王四面雕刻的8个羽冠鸟人神徽线描图

笔者在2018年底写有《创世鸟神话“激活“良渚神徽与帝鸿》一文,对其中的问题解释如下:《萨满之声》第八章的一个梦幻叙事案例——南美洲瓦劳族印第安萨满的“黎明创世鸟”(creator-bird of the Dawn)故事,为重新面对良渚神徽的解读任务,提供了“再语境化”的直接帮助。首先,今天的东亚洲人群中已经看不到头戴巨大羽冠的族群形象了,但是太平洋彼岸的美洲印第安人恰恰是以头戴巨大羽冠而著称的民族,鸟和鸟羽之于印第安萨满的意义,或许更接近良渚巫师头戴巨型羽冠的原初意义。张光直和萧兵等,都曾论述过史前期“环太平洋文化圈”的存在,良渚神徽的巨型羽冠图像的重现天日,必将给这个广阔范围的文化圈研究带来新的学术憧憬。将欧亚大陆东部沿海地区的史前文化放在整个环太平洋文化圈大视野中,最好的启迪就是改变以往那种作茧自缚的地域性视野限制,克服见木不见林的短视和盲视,在宏阔的文化关联体系中重新审视对象。

其次,美洲印第安人的祖源是亚洲,在距今15000年之前即白令海峡形成之前就已经迁徙到美洲。瓦劳族印第安人讲述的鸟神话,不是文学或审美的文本创作,而是萨满在出神幻象中呈现出来的超自然意象。这样具有十足的穿越性质的神话意象,给良渚时代神徽为代表的史前图像认知带来重要的方法论启迪,那就是:不能一味地用非此即彼的逻辑思维(逻辑排中律)去认识数千年前的神幻形象,需要尽可能依照当时人仅有的神话感知和神话思维方式,去接近和看待这些神秘造型的底蕴。而大洋彼岸的现代萨满的幻象体验,恰好鲜明地表现出这种神话感知方式的穿越性和非逻辑性:A可以是B,也可以是C……遵此,人可以是鸟,也可以是鸟兽合体,或人、鸟、兽的合体。良渚神徽恰是这样一种多元合体的形象。尽管复杂微妙,神徽中的人面和鸟羽冠、鸟爪,都是一目了然的。其所对应的当然不是现代科学思维的“可能”与“不可能”截然对立的判断,而反倒是吻合较多保留着神话式感知方式的《山海经》叙事特色:其神人面鸟身,其神人面虎身,以及“鱼身而鸟翼,其声如鸳鸯”“有鸟焉,其状如鸮而人面,身犬尾”,等等。人、禽、兽三位一体的想象,不是出于创作需要,而是萨满特殊意识状态下的幻象产物。

统一标准的鸟神崇拜和神徽意象——头顶巨大鸟羽冠,中间为神人面,足为鸟爪的鸟人形象,这也是后来商周两代青铜礼器饕餮纹的原型之一。那么,这种半人半鸟的神秘神像,代表着怎样的崇拜观念和神话蕴含呢?5000年过去了,今人的解说怎样才能更加接近或契合良渚时代的巫师萨满们创制这类神徽形象的初衷呢?

图11 “瑶台玉门”显真容 4300年中国最大的石头城:陕西神木县石峁古城入选2013世界十大考古发现,400万平米的巨大城墙,修筑城墙时居然在石头缝中穿插大量玉礼器

图12 石峁遗址采集的玄玉大玉璋。2016年摄于陕西历史博物馆

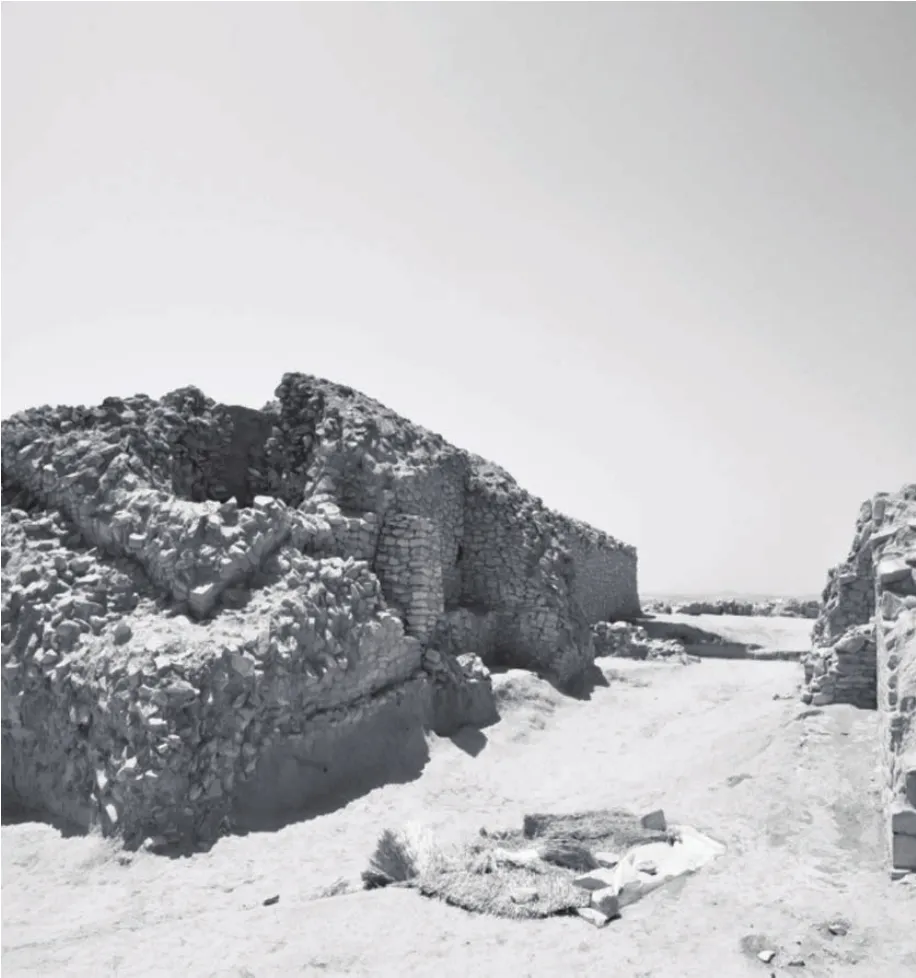

第四个案例为陕西神木县石峁遗址(图11),因为2012年入选全国十大考古发现,2013年再度入选世界十大考古发现,石峁遗址一下子也从默默无闻的黄土高原之乡野,变成举世闻名的旅游胜地。上文提到的立体型玉璇玑,就出自石峁遗址。石峁古城的存在年代是距今4300年至距今3800年。一个绵延500年的史前王朝,在古代浩如烟海般的文献中居然没有任何记录,一切全靠出土的文物来辨识和重建。文物中最令人咋舌的就是大量的玉礼器,甚至在建城时用的石块缝隙中都夹着大件的有刃的玉兵器。这又是一个匪夷所思之处。

笔者在《玉石神话信仰与华夏精神》一书中,有专章介绍石峁古城及其玉礼器的精神武器护卫功能。将上述四个新发现考古案例,链接21世纪澳门黑沙遗址玉石作坊的发现,则五者均属近年来中国境内史前文化的新发现,半数为21世纪以来的最新发现,四大遗址的年代皆在6000年前至4000年前,均属我们重新定义的文化大传统范围,那时连甲骨文也还没有产生,这就足以刷新自古以来对中国历史的认知,可见其意义非凡。将这几个地域连起来,大致吻合全景中国的大视野,不再局限于中原中国的小视野。

从东亚玉文化万年史的脉络看,距今5000多年至4000年这一时期,是玉文化发展的巅峰期,因为随后就开启金属冶炼的新时代。伴随着青铜时代的到来,大传统的唯一圣物玉石被新加盟的金属物所补充,形成金玉共振的新景观。玉石独尊的数千年历史得以终结,而且一去不返。青铜器登场,以其铸范制造的优势,在礼器生产的体积上和批量生产的规模上,皆能后来居上,形成愈演愈烈之势。在一定程度上,这自然会削弱玉礼器在上古礼制中的重要地位。好在如今已有相当丰富的出土实物,能够对先玉礼器后铜礼器的转化过程做出清晰的历史判断。古人所说的“金声玉振”之类本土话语的底蕴,终于得到逼真的认识。

对话:“大历史”学派与“大传统”理论

中国本土学界新提出的文化大传统理论(Big Tradition),对接国际上目前最流行的大历史(Big History)学派和新学科(在我国,世界史专业最近从历史专业中独立出来,升格为一级学科)。

按照世界一流的前沿动向,说明一下具有普遍性学术转向意义的“人类学转向”问题。一般做文史哲研究的人,不大关注整个人文社会科学的世纪转向和范式革新问题。如今“人类学转向”在史学界掀起的大历史潮流已经风靡全球。其创始人大卫·克里斯蒂安、普及推广人尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》等书已经在世界范围内流行,并都有中文译本。这足以给本土的文学人类学派提出的大传统理论提供一个国际对话空间。没有人类学转向,学界根本不会有人去研究无文字的口传文化和多民族文化,也不会有联合国教科文组织引领全球观念变革的新概念——“口传与非物质文化遗产”。如今亟待解决的难题是中国自己的理论建构,而不是像200年来西学东渐风潮席卷下的人云亦云和移植照搬。

图13 国际大历史学派的两部著作:《时间地图》和《人类简史》中译本。微软总裁比尔·盖茨捐助1000万美元推广“大历史”新教育的标本

大传统与大历史,是指向未来的新知识观和历史观,其意义在于打破文字小传统和文献知识的局限,还原一个前所未有的全景中国和全景世界。如何在后殖民理论的再启蒙下,编撰出全景视野(即覆盖到每一地区和每一族群)的世界文学和中国文学读本,即将出版的上海市重大委托项目成果《中国创世记——54民族创世神话读本》(上海人民出版社2019年版,即出),是神话学研究院为还原中华多民族口传文化及神话信仰真相的初步尝试。

需要理论上补充阐明的是,要真正做到深度认识中国——这个世界上唯一没有中断的古老文明,首先需要有真正能够深度透视的理论大视野。文学人类学一派的理论建构,将这种深度的大视野称为文化的“大传统”,与之相对的是汉字记录的文化传统,称之为小传统。

大传统新视野的创新意义在于:开启万年中国史观,必将极大释放被汉字小传统压抑3000年的潜在知识能量,和被秦帝国武力统一所压抑的、比中原华夏国家要大得多的地理空间的文化认同潜力。

本文为上海交通大学神话学研究院第一个自选项目《玉石里的中国》一书第一章的改写,感谢邓聪教授2019年3月10日惠赐巨著《哈民玉器研究》,给“万年中国”说提供新的考古依据。

①《丝绸之路》2018年第11期。

②国家文物局编:《中国文物地图集·陕西分册》(下),西安地图出版社1998年版,第568页。

③吉平、邓聪主编:《哈民玉器研究》,中华书局2018年版,第219页。

④参看浙江省文物考古研究所编:《上山文化:发现与记述》,文物出版社2016年版。

⑤⑥浙江省文物考古研究所编:《南河浜——崧泽文化遗址发掘报告》,文物出版社2005年版,第207页,第179页。

⑦安徽省文物考古研究所:《凌家滩》,文物出版社2006年版,第46—70页。用二十六页的篇幅描述这一座墓的文物情况。

⑧饶宗颐:《未有文字以前表示方位与数理关系的玉版》,安徽省文物考古研究所编:《凌家滩文化研究》,文物出版社2006年版,第19—20页。

⑨浙江省文物考古研究所编:《南河浜——崧泽文化遗址发掘报告》,文物出版社2005年版,第117页。

⑩浙江省文物考古研究所:《反山》(上),文物出版社2005年版,第366页。

[11][12]浙江文物考古研究所:《反山》,文物出版社2005年版,上册。

[13]刊于《民族艺术》2019年第2期。

[14]袁珂:《山海经校译》,上海古籍出版社1985年版,第38—39页。

[15]叶舒宪:《创世鸟神话“激活”良渚神徽与帝鸿——兼论萨满幻象对四重证据法的作用》,《民族艺术》2019年第2期。

[16]叶舒宪:《玉石神话信仰与华夏精神》,复旦大学出版社2019年版,第424—456页。