老城区的华丽转变

——武汉天地商业改造案例分析

陈一凡

(美国密歇根大学)

武汉天地作为商业街区,吸引了大量的消费者。从各年龄段消费者的使用认知角度来看,该项目修旧如旧,完整保留了武汉老汉口的历史风貌,并且通过拓展竖向空间、人车分流等设计,解决了商业街区停车等服务功能问题。美中不足的是,场地内缺乏标志性构筑物的指引,在方向辨识上有一定困难。总体而言,武汉天地项目是历史建筑保护及旧城更新探索中一次意义非凡的尝试。

1 案例背景

瑞安房地产精心打造的“武汉天地”位于武汉市汉口中心城区永清地块,东临长江,面向风景如画的江滩公园。“武汉天地”参照上海太平桥地区重建项目的发展模式,将打造成集住宅、办公楼、酒店、零售、餐饮、娱乐等多功能设施的市中心综合发展项目,以配合整个武汉市国际化发展的远景规划和发展战略。

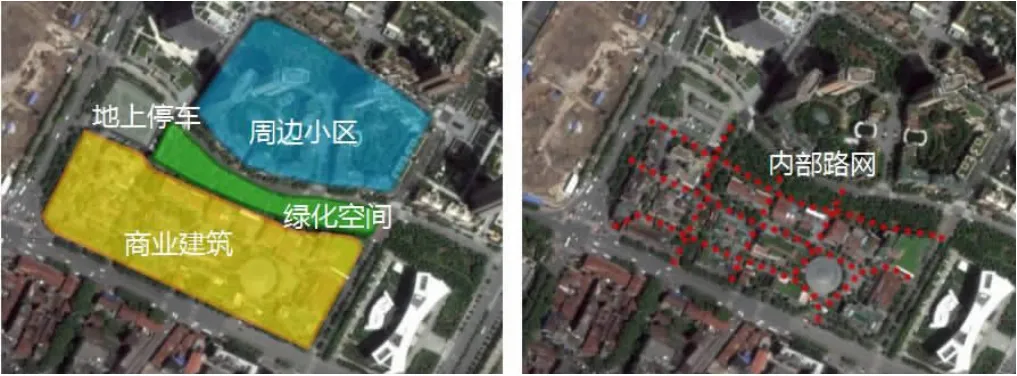

武汉天地保留了武汉风情风貌与历史文化,同时,更融合时尚元素和现代化设施,将会极大优化城区环境,扩大绿化空间,提供先进舒适的工作及生活环境,使之成为引领时尚的居住、工作、文化及娱乐休闲区。武汉天地中的A4 区块——商业街区部分,西临中山大道,南靠芦沟桥路,总建筑面积达5.7 万m2,地下车库总建筑面积达2.5 万m2,占地面积约为4.5 万m2(图1)。

2 环境构成分析

武汉天地商业街区分3 期建设完毕,徒步穿越整个区域所需时间为15min。整个场地中的构成要素,如绿化空间、商业部分都是以长条状的形态分布在场地之中,道路系统呈较为规整的方格网形态。长条形绿带布局在场地北侧的居民区与商业街区之间,有隔音降噪的效果;地上停车场位于场地的西北角,两面临街,避开了主要的交通路口的同时,也方便进入场地之中(图2)。场地内布置的各类构成物的类型并不复杂,其独特性主要体现在道路组织、建筑布局、空间分布及景观设计之中。

图2 武汉天地商业街区构成要素分布

2.1 道路组织分析

场地中的道路系统是引导使用者进行移动的首要要素。在商业街区部分,货运路径、游客行进路径以及周边车辆行进路径都保有各自的相对独立性。货运路径避开了城市主要道路以及场地内部的人行道路(图3);游客行进的路径在建筑分布的影响下,以东西方向的2 条贯穿道路为主(图4),加上南北方向少量道路的辅助,便可轻松到达每一个建筑单体,简单明了;外部的车行路径,考虑到场地商业街区的性质,场地后退,辟出单独的出租车停靠车道(图5),使得沿街停车也不会造成太大的交通堵塞,保证车行路径的畅通。

2.2 建筑布局分析

武汉天地保留了武汉的风情风貌与历史文化,这一点具体表现在场地内的建筑风格上。武汉天地中保留了原大华里社区的标志性建筑,并对其他原有的9 栋建筑进行了旧址改造。

2.2.1 建筑的风格。武汉天地所在区域在抗日战争时期属于租界地带,该地区及周边的历史建筑大都得到了较为良好的保护,作为历史遗产保留了下来。场地内的历史建筑在保护的前提下,重新投入使用之中,同时,新修建的建筑参照已有的建筑风格,采用了钢结构玻璃窗与红砖的搭配,从色彩、造型等方面与老的建筑相呼应,有变化也有统一(图6、7、8)。

图3 武汉天地商业街区货运路径

图4 武汉天地商业街区人行路径

图5 武汉天地商业街区外部车行路径

图6 武汉天地商业街区室外布局

图7 武汉天地商业街区新建筑外墙

图8 武汉天地商业街区历史建筑外观

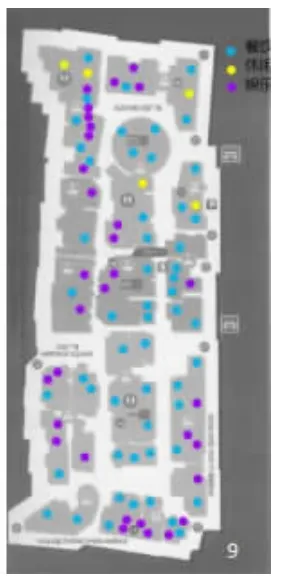

2.2.2 建筑的功能。场地的主要业态为餐饮业,所以,场地内的建筑大多为餐馆、咖啡厅、糕点店等,但各种精品小店、电玩城、会所、电影院、教育产业等也分布在其中(图9)。各种功能建筑分散在整个场地之中,功能的不同,并没有在建筑单体组成的区域中表现出来。这种布局形式为商户提供了更大的经营空间,同时,也为消费者提供了更多的消费惊喜与乐趣(图10、11、12、13)。

图9 武汉天地商业街区各类商铺分布图

图10~13 武汉天地商业街区商铺实景

2.3 空间分布分析

商业街内有多种空间形态,室内空间根据每一家店铺的特征都有其独特之处,其共同点在于都具有私密性。在场地的开放空间之中,室外空间大概有3 种形式。

2.3.1 广场集散空间。在场地的几个主要入口处都设有广场,在不同的时期会举办一些活动,以提高场地利用率。在武汉天地的3 期部分广场上设有旱喷泉,为市民免费提供夏日亲水的场所(图14),也为场地注入了更多活力。

图14 武汉天地商业街区入口广场

2.3.2 半开放空间。这一类半开放空间位于2 排楼房之间,传统道路空间两旁安排了座椅,甚至在冬日加装上门帘,在保证路边座椅舒适性的同时,也弱化了该空间原本的道路功能,是一类比较特殊的半开放空间(图15)。

图15 武汉天地商业街区半开放空间

2.3.3 附属于建筑体的开放空间。这一类开放空间依附于建筑单体存在,武汉天地定位高端,具有附属空间的商铺多风格独特,消费者只有在这些相关店铺内进行消费活动,才可以使用对应的空间,这使得消费者在心理上可以获得一种独特的满足感,也是其空间利用的一大特色(图16)。

图16 武汉天地商业街区建筑附属空间

2.4 景观设计分析

在武汉天地商业街区中,历史建筑的修复及使用是该场地的主要特色,配套的景观设计以点缀辅助为主,多以绿植及景观小品的形式分散在场地内。

2.4.1 植被景观。文化广场是场地内的一个重要的景观节点,广场面积不大,但在广场两侧整齐排列的悬铃木拥有悠久的历史,其树龄都在百年。这些树木见证了这块场地发生的所有故事,是一种时间的沉淀,不改变这些树的位置,让建筑体去适应树木的存在,这是一种尊重场地记忆的处理方式。除此以外,古树与其它乔木、藤本、花木植物相搭配,组成总面积达9300m2的生态景观带,为场地注入了更多的生机与活力。

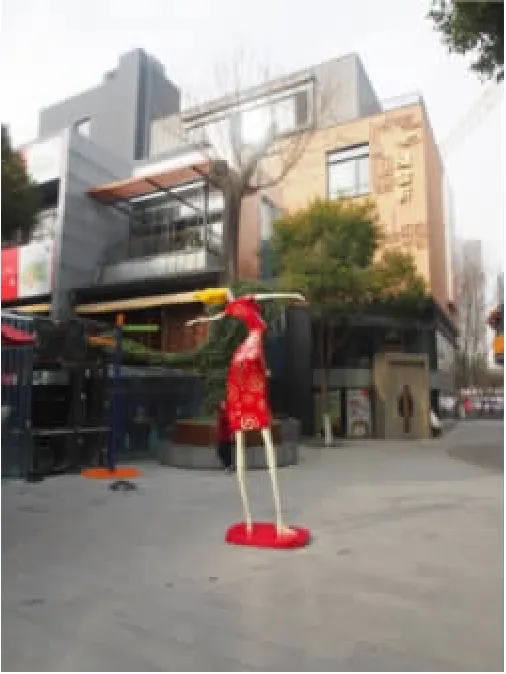

2.4.2 人文景观。保留原有的记忆固然重要,融入新的时尚元素也不可忽视。法国本土大师设计的雕塑小品点缀在其中,与建筑遥相呼应,营造出一种时尚艺术气息,既延续了这块场地上原有的记忆,也创造出属于这个场地独有的文化标签。

图17 武汉天地商业街区保留古树

图18 武汉天地商业街区人文雕塑

3 场地使用者认知分析

笔者统计了双休日武汉天地该商业街区内使用者的具体活动(表1),除了传统的购物、餐饮、参观、看电影、打电玩、唱歌等活动外,很多家长带着孩子前来此处,不再单单是出于娱乐的目的,也有进行学业补习的目的,甚至在教育机构的门口,还有穿着人偶服的工作人员在吸引过往人群的注意,以他们的行动为基础,分析了他们对该场地的认知情况。

表1 武汉天地商业街区使用者活动

3.1 路径认知

场地道路系统根据使用目的的不同,而相对独立。在认知过程中,最具主导地位的游人行进路径,虽然东西方向的贯穿道路是由建筑体围合而出。但在建筑体与建筑体之间,依然存在着南北方向类似于小街小巷的存在,虽然从平面上看路网规划十分简单,但身处在场地内部,道路系统还是给人以层次丰富之感。

3.2 区域认知

场地作为城市中的一个区域,具有独特的历史文化气息,而在场地内部,由于不同的空间形式而串联起来的各个建筑单体,也组成了一个个不同的区域。由于开放空间、半开放空间而相互联系起来的建筑单体,也使得略显杂乱无章的功能布局有了内在联系。

3.3 边界认知

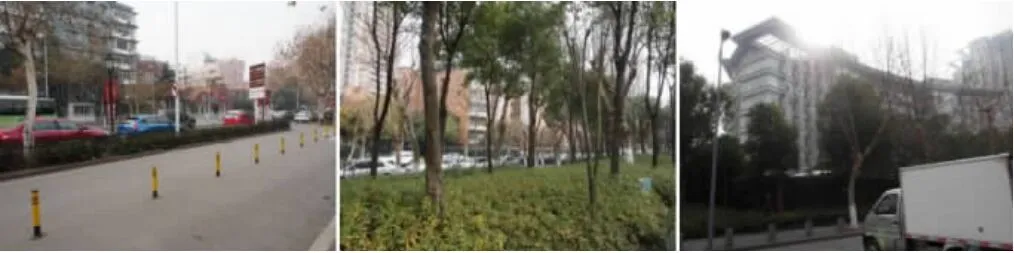

从使用者的认知来看,武汉天地商业街区的边界是城市道路与条形绿带。城市道路的车水马龙与场地内部行人的闲庭信步形成了鲜明对比,空间差异性也在此体现。而另一侧的绿道则,将商业的繁华与居住空间的安逸与市政办公的肃穆相分隔,边界感自然产生(图19、20、21)。

图19~21 武汉天地商业街区场地边界

3.4 节点与标志

场地内的步行道路节点处都有一些雕塑及指示路牌。而整个场地中最具标志性的建筑单体还是位于3 期的圆形建筑,该建筑靠近出租车停靠点,在场地内外均可以看到该圆形建筑;场地内的另外一个标志在文化广场处,该广场是南北方向上视野最为开阔之地。

3.5 历史风貌认知

武汉作为一个码头城市,过往的人群鱼龙混杂,码头工人豪放不羁的个性更是在江边长大的武汉人独有的标签。武汉天地所处的地块,融合了租界与老武汉码头文化的双重文脉。租界内小资优雅的情调,租界外挥汗如雨的劳工号子,每一种都是最为真实的老武汉风貌。场地内小吃街设计将这2种文化融合在一起,通过半开放空间的围合(图22),人们既可以选择优雅地坐在老房子里品尝美食,又可以选择在露天环境之中毫无顾忌地享受餐饮。

图22 武汉天地商业街区小吃街剖面

在尊重历史方面,武汉天地对历史建筑采取了存表去里的处理方法。在外观上保留历史的记忆,对其内部根据相应的功能进行改造(图23、24)。虽然拆除了一部分原有的建筑,但文化烙印得以保留,使用者在场地中除了进行休闲娱乐活动外,也可以感受到当年外来文化对这片土地的冲击。

图23、24 武汉天地商业街区历史建筑外观

图25 武汉天地商业街区小吃街外立面

图26 武汉天地商业街区地下车库剖面

3.6 竖向空间认知

建筑的外立面是人眼可以观察到的部分,也是给人最为直观感受的部分。与原有历史风貌相呼应,新修建的建筑从材质、开窗形式等方面或多或少都在与传统历史建筑相保持一致,同时,在高度及屋面形式上又存在着较为丰富的变化,具有韵律感及节奏性(图25)。在功能方面,场地占地面积不大,但其相对高端的定位,在保证内部空间纯步行的同时,必须解决消费者停车问题。通过场地退后的方式,辟出的出租车停靠点解决了临时停车问题,而长时间的停车问题,则是在垂直方向上通过设置地下车库加以解决(图26)。

4 小结

武汉天地项目对旧城区进行商业化改造的结果,整体来说是十分成功的。一方面,修旧如旧的改造方式,将情怀作为媒介,吸引了各年龄段的消费者,半开放的商业环境在不同的空间层次中,设置了相应的消费标准,使各阶层的消费者需求都能得到满足。商业带来的人流,重新为这片区域带来了活力,周边的住宅及写字楼项目一并火爆。然而新颖的理念并不代表着绝对的完美,由于过于追求与场地内原有的历史建筑外观保持一致,场地内的建筑整体辨识度不够高。作为商业街区,顾客无法在其中快速找到自己想要去的店铺。零星分布的景观小品,在普通使用者眼中,分辨其系列作品的差异仍有难度,以此作为各区域的标志节点有失偏颇。在场地入口虽然设置有指示标牌,但进入到场内部后指示路牌的数量少,使得初次到访的消费者更加难以辨寻方向。

总体来说,武汉天地商业街区对旧城区进行更新的特点有:其一,场地定位准确。该项目毗邻武汉长江二桥与武汉轨道交通1 号线,交通优势明显,项目建设前,其周边环境中已经具备学校、医院、公园等大型基础设施,独缺商业。在该场地更新完成后,周边区域功能更为完善,周边住宅及写字楼项目发展兴旺,带动了周边的整体发展。其二,尊重场地历史。该项目完整保留了场地内原有的9 栋建筑,按照其原始面貌对外观进行恢复,新增建筑与原有建筑的色彩、高度、样式均保持一致。通过利用钢结构与玻璃等建筑材料增强空间层次感,同时弱化了新增构筑物在产地中的突兀感。其三,商业功能完整。该项目在历史建筑高度低、场地面积小等基础条件的限制下,通过对周边道路及地下空间的利用,解决了商业街区的车行交通问题,完成了地面与地下的人车分流、地上人行与货运的分流。根据场地内的建筑空间特点而设置的高端餐饮休闲定位准确,保证了场地利用率的同时,也不会出现场地人流过载的问题。旧城更新,最重要的就是确定场地更新后的定位目标,以确保场地可以重新得到充分利用。在此基础之上,如何有特色地完成场地建设及功能完善,武汉天地商业街区为我们提供了历史建筑保护这一方向上的优秀案例。