乡村旅游开发中农业景观现状问题及对策探究

李佳桐 李侃侃

(1 西北农林科技大学资源环境学院,陕西 咸阳 712100;2 西北农林科技大学风景园林艺术学院)

农业景观是自然环境特征与人文地理现象的叠加,是自然、人文、历史和地理的结合,是历经几千年,在不同地区人类为了自身生存与土地进行不断磨合的浓缩成果。英国著名学者汤姆特纳认为农业景观是农田、草地、耕地、林地、树篱及道路的镶嵌体。世界经合组织在1998 年首次提出多功能农业的概念,在联合国粮农组织2002 年从全球农业文化遗产保护角度,提出农业景观是农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下,所形成的独特土地利用系统与土地格局。农业景观的生产、生态和生活的“三生”功能的景观系统成为景观生态学界关注的重点。我国学者王南希等[1]认为农业景观体现了自然进程和人类活动连续的、动态的相互融合而成的结果,体现了物质与非物质。冯娴慧等[2]认为农业景观是指以乡村聚落及其周围自然环境为背景,以农业活动为本底,由历史、人文等因素构建的农业土地景观形态。汤茜[3]等总结国外学者理论,认为农业景观是以农业生产为主导的景观类型,不仅为人类提供了多种农产品和自然资源,还能够为社会大众提供公共服务产品(如生物多样性、文化遗产、乡村旅游等)。廖璇认为农业景观是人类所创造的面积最大的文化景观。宇振荣[4]等学者在针对北京市农业景观调研中,着重从基于美学与生态的角度设立了生态系统功能、自然醒、开阔与多样性、污染概率和整洁度等10 个单一空间显性指数进行评价,不仅针对性地提出了对北京市农业景观的改善意见,同时在一定程度上提升了农业景观研究评价的科学性和完整性,突出了农业景观本身在农村、城市协调发展的重要意义。

综合所述,农业景观是人类与自然环境磨合时间最早,历经最长的人工景观形态。经过农业为主的奴隶社会和封建社会、以及大机器的工业社会和新型的信息社会,维持至今,可以看出农业景观蕴含了千年来人类的智慧,包含了自然的变化与人类历程的发展。因此,具有能唤醒人类最初田园诗意的美学和生态功能,以及能够协调农业与其他产业融合发展的生产功能。并且这种功能与功能之间的联系是相互的,农业景观本身所具有的深厚的乡土气味,如绿篱在塑造乡村景观特色中起到了重要的作用[5],位于美国蒙哥马利的哈德逊农场在其总体规划中,就是利用绿篱生态走廊的构建实现整个农场的可持续发展。从中可以看出,农业景观的文化传承功能,以及生态功能。诸如绿篱等具有浓厚乡土气味的农业景观在我国快速城市化的当下,具有巨大的生态价值,美学价值和经济价值。合理利用农业景观,使其生产、生态、生活这“三生功能”结构最优,对于促进农村的一二三产业融合具有重要意义。

1 农业景观在发展和建设中存在的问题

1.1 农业景观破碎化严重

我国城市化进程显著,在城市周边的农村,不仅农田遭到吞噬,为满足城市需求,现代化的城市景观取代被吞噬的农田,导致农田斑块的不完整性,毁坏了农业景观纹理,持续下去,最终农业景观彻底破碎消失,农田——耕者——村屋构成的农业景观系统崩溃,演化成城中村。此现象不仅严重降低了农业生产自身的效率,还导致农村乡土文化的流失。人与自然的关系就在这破碎的农业景观中不断消解,人地关系逐渐破裂,面临着自然生态本底退化与地方文化特色日益丧失的双重危机。

1.2 农业景观雷同化明显

目前,我国正在大力支持农业景观重建,支持通过农业景观推动一二三产业融合发展,但是随着农家乐等农业旅游的兴起,很多地区农业景观逐渐脱离当地农田——耕者——村屋的传统结构系统,经济利益化的营销模式,使其景观不仅不同村庄雷同,同一村庄各处的景观更是大同小异。以西安为例,其周边近年来兴起的民俗村就有十几家,而这些村都是采用仿古建筑,然后进行商业模式运作,这其中的建筑在各个村子中都大致相同,而且像西安秦岭附近上王村,一个村子十几家农家乐,运营模式几乎完全相同,且与乡土文化关系甚微。这种单一化的发展模式,忽略了农业景观的特质和其美学和生态以及生产功能,与最初推动产业融合发展的理念背道而驰,降低了农业景观所应该具有的品味,不利于其可持续发展保护。

1.3 农业景观管理质量和力度不够

在我国大多地区忽略了农业景观系统,宇振荣等学者在评价北京市乡村景观中,就发现北京市农村景观需要在规模化整理、沟渠路修复和林网修复,生态基础设施建设等方面进行改善。而在经济较不发达地区这些景观建设的缺陷更加明显。以山东省东营市垦利区附近盐窝村为例,村庄远离城镇,环境良好,但农村道路崎岖不平,农田景观没有进行任何的规划,中间的林地无人看管,农业景观本身的乡土性在这种纯放任条件下,体现不突出,没有能够发挥其本身能够在合理规划下所产生的生产、生态和生活功能,因此,村庄人口流失严重,几乎没有产业的发展。

尽管很早就在国际上提出农业景观,但是在我国仍然被忽略,政府对农业景观的理解不够深入,对其所具有的生态、审美以及生产功能的认知性差,忽视了这方面的建设,导致很多农村在自身一二产业不足而引起人口流失的情况下,又无法通过第三产业进行发展。

1.4 照搬城市规划方案

在风貌规划方面,将城镇风貌管控的空间结构、指标体系、评价标准直接套用于乡村地区,大量的新农村建设简单地采用城市社区的设计,使得乡村与城市出现雷同,既失去乡土文化应有的人地融合的“土”,也因为空间格局简单、建筑品质不佳而无法实现城市的“洋”[6]。乡村与城市在发展中,相互联系,两者在政治、文化、经济和生活上互相协调,密不可分,因此,将城市规划中的部分理念运用到乡村景观规划中适当可取,但是由于两者分别承载了不同的文化内涵和发展历程,照搬城市规划方案,对乡村景观不再符合其本身特质性的基础上进行改造,会侵蚀与破坏乡村文化,让乡村失去其本身的韵味。因此,乡村景观的改造,应以保留乡村文化为基本原则,吸取城市规划中的经典元素和理念。

2 农业景观研究方向

2.1 从土地类型格局方向研究

合理的农村土地类型格局,会带动农业的生产发展。农户采取的土地利用和土地管理的方式,对农业景观具有重要启示[7]。以荷兰为例,其进行了长达100 多年的乡村土地整治,使得荷兰以不足3 万km2的农业用地成为了世界第三大农产品出口国,这说明土地类型格局合理化、科学化,会带动农业的发展。而我国长三角、珠三角等都面临农业土地紧张的状况[8]。因此,从土地类型格局进行农业景观的研究与评价,对促进农业生产,充分发挥农业景观的生产功能意义重大。

而像荷兰过分强调土地整治,毁坏了传统农业景观场所特质,特色传统农村文化逐渐消失,大大削弱了农业景观的生态与生活功能。因此,单一地进行土地类型格局方向地研究农业景观比较片面。

2.2 基于生态与审美的农业景观评价研究体系

美国学者利奥波德认为在考察任何问题时,都要根据正确的标准,也要根据经济上有利的标准。一件事情,只有当它有利于保持生命共同体(biotic community)的完整(integrity)、稳定(stability)和美(beauty)时,才是正确的。否则,它就是错误的[9]。戈比斯特认为人——景观应该互动,生态美学是活跃、参与、体验性的,包含着人与景观之间的对话,其要求人们积极地参与、融入到景观中,而不是消极被动地观看景观,在其描述下农业景观不再是一幅绘画或其它艺术对象,而是随着时令和季节变化而变化的活的景观。宇振荣[4]等人从生态美学角度评价了北京市农业景观,建立了自然性、生态系统服务功能、开阔性和多样性、污染概率以及整洁度5 个角度,有针对性地给出了北京市农业景观应从居民点基础设施建设、环境整治、林网修复和沟渠路修复等方面进行改进的建议。

基于以上,对农业景观的研究从生态美学角度进行研究和评价,可以促进景观与人的协调,而基于不同利益相关者的农业景观评价,可以满足不同类型人群对农业景观的需求。在满足可持续生产发展的前提下,需求与自然和谐、协调,改善与优化土地利用方式的产物,提高农民生产的积极性,而其市民可以寻找到寄托乡愁的地方。对农业景观的评价不仅可以像宇振荣等人,从宏观空间进行评价,还可以从微观角度进行,如评价乡村绿篱等农村微观元素,从小视角研究农业景观的特质所在,更有利于细地规划和布局农村。

3 微观农业景观——乡村绿篱景观

中华民族是一个古老的农耕民族,所以对植物之美积累了非常丰厚的审美经验,绿篱就是古老的农耕文明的特色之一[10]。从战国屈原的“兰薄屋树,琼木篱些”;到魏晋南北朝时期陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”;到唐宋时期的“绕水欲成径,护堤方插篱”;再到明清时期的“前以木香编篱,植锦川石数丈者一,芭蕉覆之”,无不展现了中国古老悠久的绿篱文化史。在深厚的农耕文化长河中,绿篱与农业相互融合,千年后,在造就文化的同时,传统绿篱带着千年农业文明,成为农业景观独特的名片。

3.1 乡村绿篱景观面临问题

农业管理在大机器时代面对机械化管理,为了降低成本,大量破坏乡村绿篱,乡村景观破碎化,破碎化进而导致了土地的流失,农业的低效生产[5];现在绿篱景观在乡村景观布局中呈现随意布置,规划管理力度不强,不具有科学性,不符合生态审美理念;大量的绿篱景观规划者模仿西方将其应用到城市,却忽视了具有中国传统特色的绿篱景观,在乡村中所应能发挥的功能,如围合功能,所带给寻找乡愁的人们的归属感,以及具有生态美学效应的生态廊道功能。

3.2 乡村绿篱的归属感

带着西方文化的乡村绿篱是英国乡村的典型景观,在英国处处可以看到乡村绿篱的字眼,乡村绿篱深入人心[5]。同英国一样,乡村绿篱是中国传统农业文明元素之一,是人类文明与自然文明经千年反复碰撞的结果,因此,它是中国农村几千年文明史的代表。正因为带着不同于城市的文化背景和生活、生产方式,传统的乡村绿篱唤醒长期远离农村,居住城市但对农村祥和的生活思念和向往的人的心灵。

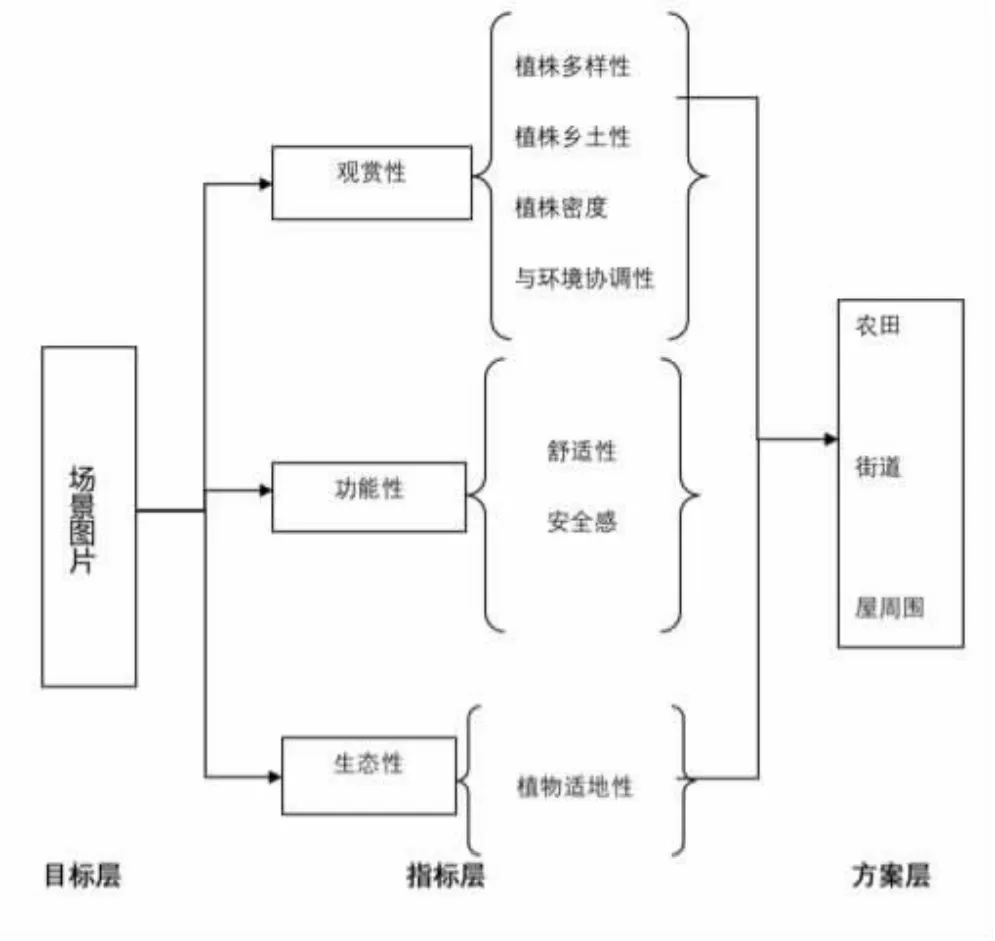

图1 乡村绿篱景观评价指标体系

3.3 乡村绿篱景观研究方法

结合国内外学者的文献,从生态审美的观点出发,研究和评价乡村绿篱景观的及其少见,因此,结合宇振荣等人建立的农业景观评价指标体系、孟晓蕊等人对绿篱植物评价所采取的指标分层方式[11],同时参考了王洋等人对瑞士高山景观审美偏好,研究所采取的景观可视化的研究方式,通过AHP 层次分析法,建立了3 个方面(观赏性、功能性、生态性)共7 个指标(植株多样性、植株乡土性、植株密度、与环境协调程度;舒适性、安全感;植物适地性),分别放置于3 个不同场景(农田、街道、屋周围)下的指标体系,并采用景观可视化的原理控制能可控的植物多样性、植物乡土性、植株密度,得到能反映这3 个指标不同成图的不同图片,并置于3 个不同场景下,通过参与式评估对指标层的指标进行打分,统计数据后,试图寻找在不同利益相关者对乡村绿篱景观偏好的异同,以及同一类人群对不同场景下绿篱景观的需求的异同。

4 结语

我国农业景观是五千年人类文明在生产与生活,物质与精神,自然与人工的交织碰撞磨合中,逐渐形成了自己独特的文化底蕴和生态美学特征,是中华民族重要的乡村文化遗产,同时农业景观本身具有生产、生活、生态方面的重要功能,因此,农业景观在我国不仅现阶段和未来阶段的农村发展,以及农村与城市关系融合协调中,具有重大的研究意义。对农业景观的研究目前应将对其进行宏观与微观角度的融合,从可持续生产发展的角度,在进行强调生产功能的土地类型格局研究的同时,加大对生态美学的研究调研,为在实践中充分发挥农业景观的功能打好科学基础。