基于及物系统的中国国家形象“他塑”批评性分析解读

----以美国官方文件涉华话语为例

康 俊 英

(山西师范大学 外语学院,山西 临汾 041004)

在国力相对衰落、民众生活水平下降、民粹主义情绪高涨、全球格局复杂多变的新形势下,美国对外政策“孤立主义”抬头,特朗普上任以来的施政理念、一系列政策主张以及国家外交行为都显示出浓烈的孤立主义色彩。2017年末至2018年2月初,特朗普政府密集发布了四份重量级官方文件,文件一再强调“美国优先”的外交理念和“让美国再次伟大”的国家理想。通过系统评估全球安全环境、美国国家安全的主要威胁和挑战,文件明确了应对挑战、维护国家安全的基本对策,并做出冷战以来最大一次国家战略重心调整。文件发布以来,受到学界高度关注,相关分析主要来自中国与全球化智库、凤凰国际智库、美国研究、中国国际问题研究、国家战略研究等方面的专家学者,从2018美国政治、中美安全和经贸领域竞争、中美关系未来走向、国际治理等多个角度对文件进行了解读。而基于语言学理论的相关研究极为有限,仅限于刘文宇等基于话语空间理论和趋近化理论对三任美国总统任期内发布的《国家安全战略报告》涉华话语的历时分析[1]。以往中国国家形象研究以基于西方主流媒体涉华报道中的国家形象分析居多。官方话语,由于其官方性质及所隐含的权力阶层意识形态,是批评话语分析的主要研究对象,“及物性”一直是批评话语分析核心的词汇语法分析工具之一。本研究尝试从及物系统视角,分析特朗普政府四份官方报告的涉华论述,通过考察涉华话语的及物性表征及分布,批评性分析美官方话语对所谓“中国国家形象”的建构及其背后隐含的美国国家战略意图和意识形态价值观。

一、理论依据

(一)话语的建构性与批评性话语分析

20世纪70年代末80年代初,批评话语分析兴起。法国后现代主义思想家米歇尔·福柯(Michael Foucault)关于话语建构性及权力话语性的相关阐释对批评性话语分析产生了十分重要的影响。福柯的话语权理论认为,话语是一种社会实践,对现实具有建构功能,话语体现着一种权力关系[2]58—59,同时又隐含着特定的意识形态。话语作为一种具有建构功能的社会实践,通过干预主体的认知过程进而影响认知结果[2]58。因此对话语的关注不是从话语中透视出某种客观实体的存在,而是要分析话语如何不断建构社会现实,又如何影响受众对事物的认知判断。在当今世界,国家利益的维护也越来越依赖于话语的建构功能、话语所隐含的意识形态传播来实现。批评性话语分析目的在于通过对话语的剖析,挖掘语言形式背后的意识形态意义,揭示其如何制约话语的生成、传播,又如何参与社会事务和社会关系的构建,服务于权力集团的政治利益[3]25,维护现存的权力关系和国际秩序。

(二)及物系统

语言可以用来谈论人们对世界的经验,包括对外部世界的事件、事物、事态等以及对心理世界的思想、信念、情感等的经验[4]28,76,这就是系统功能语言学所说的经验功能。及物系统是实现经验功能的一个语义系统,它把人们在现实世界的经验表征为六种过程,即物质、心理、关系、行为、言语和存在过程。物质过程描述外部世界所发生的动作、行为、事件等;关系过程表示事物之间的关系,包括“归属”和“识别”两类。对美国官方文件涉华言论的物质和关系过程的分析有助于了解美方关注中方的哪些行为、动作、事件,又对此做何评估和判断,以及对中方的战略定位如何等相关议题。

二、研究设计

(一)研究方法

从上世纪90年代初期,语料库语言学开始应用于语言与意识形态关系的研究[5]43,弥补了批评性话语分析对话语解释缺乏系统语言证据这一不足。本研究基于自建美国官方文件语料库,运用语料库语言学分析方法及文本数据挖掘手段,对涉华话语进行批评性分析解读。借助于语料库统计软件AntConc 3.5.7.0考察以“China”为节点词的索引、搭配、词丛的检索结果,摄取涉华话语主题词,通过“文本查阅”功能考察主题词完整语境,人工识别标注各类过程,统计涉华话语及物系统表征及分布数据;然后,基于相关数据对各类过程的频次、分布及语义特征进行分析,批评性解读美方所“塑造”的“中国国家形象”,揭示其背后所隐含的美式国家发展逻辑、美国官方意识形态和价值观。

(二)语料选取

本研究选取了2017年底至2018年初美国政府发布的四份文件,自建语料库,总形符数为61554,分别是2017年12月18日特朗普签署的任期内第一份《国家安全战略报告》,2018年1月19日美国国防部长马蒂斯发布的《国家防务战略报告》,2018年1月30日晚(美东部时间)特朗普在国会联席会议上发表的首份《国情咨文》,以及2018年2月2日美国防部发布的《核态势审议报告》(简称为《国安报告》《国防报告》《咨文》和《核态势报告》),通过考察文件中的涉华言论,批评性解读在美外交政策总体回归“孤立主义”的背景下,美对华战略定位及未来中美关系走向。

(三)小句过程识别

及物过程识别始于小句识别,“小句应该是以一个动词词组为中心的语言延伸”[4]16。“有多少动词,就有多少小句,小句由有一个动词和参与者构成,参与者为名词或名词词组,指在行为、事件、过程或事态中承担角色的人和事物。”[6]149在功能语法中,小句可以是限定,也可以是非限定性的,这取决于小句中的动词词组的限定和非限定性。分析语篇的经验意义时,有必要对所有小句进行分析,以保证数据的客观、真实和完整。基于此,本研究中小句包括限定、非限定性动词词组构成的小句,充当后置修饰语的限定、非限定性嵌入小句,以及动词词组复合体构成的限定、非限定性小句。

三、结果与讨论

语料库的词表检索结果显示,美国官方文件中百频次以上的主题词主要分布在“安全”“军事”“伙伴”“威胁”“经济”五个领域,这是特朗普政府的主要关注议题。进一步考察涉华话语中的高频主题词发现,主要集中在与中国国家利益密切相关的经济、贸易投资、军事、南海、地区主导等领域。除此之外,“China”与“Russia”共现25次,意味着美方在其全球战略中,已经把中国视为同俄罗斯一样的对手国。对涉华话语的主题词及其作为“动作者”和“标记”的物质过程和关系过程的进一步分析,有助于我们了解美方如何通过语言的选择妖魔化中国形象,构建不利于中国发展的国际舆论环境。

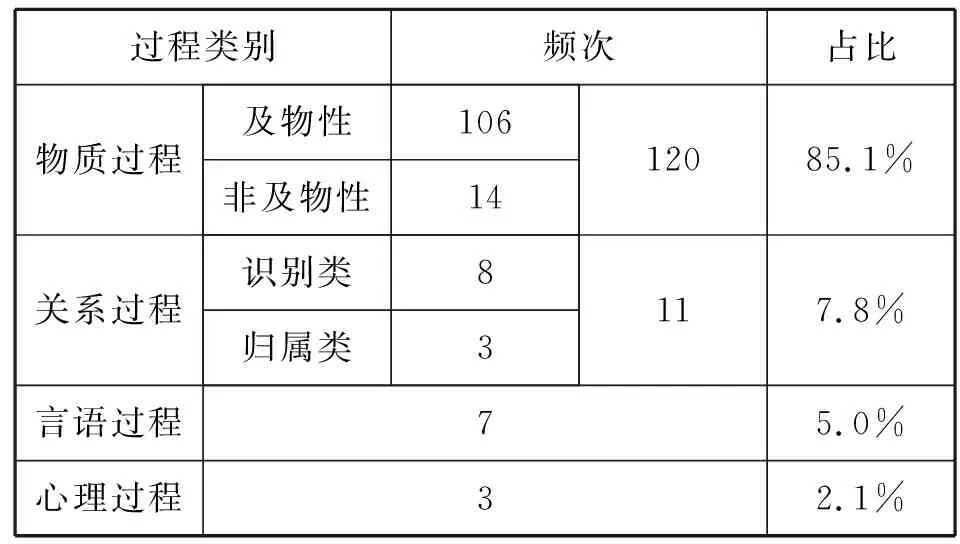

(一)涉华话语及物系统表征总体分布

依照小句识别标准,结合小句的句法特征、语义内容及发生语境,对各类过程的统计结果显示,涉华话语共使用四类过程,总数为141次,其中物质过程120次,占比远高于关系、心理和言语过程,如表1所示。在各类过程中,物质过程占绝对多数,这一分布凸显了美国官方话语的根本动机,即通过使用大量物质过程小句描述中方的相关行为,对中国在军事现代化、经济发展、对外贸易、投资、外交、地区全球主导等领域的一系列举措进行主观臆测性描述,肆意夸大、歪曲和诋毁中方的正当国家行为,妖魔化中国国家形象;关系过程虽占比不高,但明确释放了美对华战略定位及中美关系走向等重要信息,值得深入分析。

表1 及物系统各类过程频次及分布

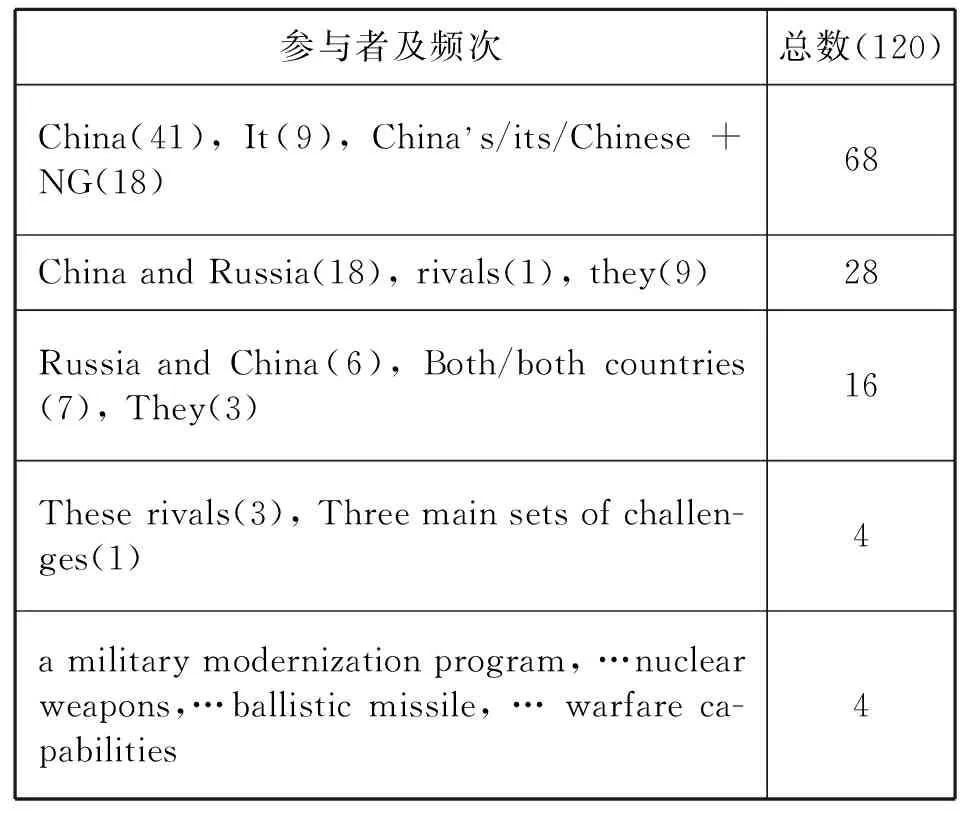

(二)物质过程与“中国国家形象”“他塑”分析

1.物质过程小句分析。及物系统是描述整个小句的系统,因而各类过程小句的分析不仅涉及过程本身即过程类型,还包括过程参与者(Participant)、其发挥的作用以及与过程相关的环境成分。涉华话语物质过程小句占比高达85.1%,小句过程“参与者”包括三类:“China”、指代“China”的代词“It”、由“China”构成的名词短语(Nominal Group简称为NG);包括中国在内的“China and Russia”“Russia and China”等;中国的“program”“missile”等,如表2所示:

表2 物质过程小句各类参与者分布

注:rivals指中俄两国;These rivals指中、俄、伊朗、朝鲜及跨国威胁组织。

物质过程“参与者”(Participant)也是过程的实施者即“动作者”(Actor),在涉华话语中,“China”等作为动作者,与一些典型的消极语义动词的搭配值(MI值)均在3以上,构成显著搭配,前十个显著搭配词如表3所示:

表3 China显著搭配物质过程动词示例

MI值(Mutual Information Score)指共现的两个词语间的搭配强度,MI值越大,节点词对其共现词吸引力就越强;也就是说,MI值体现词语间的搭配力度,MI值分析有助于研究者辨析哪些词与被观察词搭配强度高。 基于语料库的词语搭配研究通常把互信息值等于或大于3的词称为显著搭配词,表3中的这些物质过程动词与节点词“China”的MI值远高于3,表明这些动词与节点词构成显著搭配或典型搭配。节点词“China”作为小句的“动作者”和话题,成为话语评价的对象,这些消极语义动词向受众传递了大量涉华负面信息,如威胁压制邻国、削弱他国主权、窃取美国知识产权、挑战国际准则等,“塑造”了极其危险的所谓“中国国家形象”。

除此之外,涉华话语还使用了大量的中性语义过程动词,包括expand(6)、expanding(4)、use(3)、develop(3)、to reorder(2)、modernizing(2)、continues、seeks、achieve、leverage、pursue、spread、pull…into、build、militarize、militarizing、reinforce、increase等以及动词词组复合体如continue to pursue、 seeks to displace、 seeks to revise、 continue to undertake、 continue to increase等,进一步考察其语境,发现这些小句总体构建了极为消极的语义氛围。显然,美政府企图凭借其在国际传播领域的话语霸权地位,散布一系列蓄谋已久的官方言论,构建中国负面形象,以维护自身利益。

话语构建理论在国际关系研究中尤为重要,因为在这一领域,“威胁”“对手”往往客观上并不存在,而是话语建构的结果。正如van Dijk所说,一旦牵涉到行为准则和价值,它们就是评价性的,而非事实性的。[7]25在当今世界,社会和个体是被话语实践不断建构的,说话者可以依据自身的需求,为特定国家构建他们所需要的所谓“形象”。当集团利益发生冲突时,话语就是通过选择积极或消极评价语义的词汇构建正面的“自我”和负面的“他者”,当然,这只是再现了特定群体或集团的所谓“真相”,并非事实。

美官方话语正是通过大量使用物质过程,构建美方所需要的“中国国家形象”。美声称中国“企图改变现存印太秩序以对自身有利”(《国防报告》P2)、“寻求在印太地区取代美国、扩张其政府主导的经济模式、改变印太地区秩序以利于自身”(《国安报告》P25)、“持续进行经济、军事升级,推进军事现代化、近期寻求地区霸权、未来取代美国获取全球主导地位”(《国防报告》P2)、“不断扩张相当规模的核力量并使之现代化”(《核态势报告 序言》Pi)、“扩张在非洲的经济、军事存在”(《国安报告》P25)等,其目的就是妖魔化中国形象,从而孤立、打压、遏制中国发展,这些言论凸显了其面对中国崛起的警惕、防范、恐慌、焦虑的复杂心态。郑永年分析认为,这一心态主要来自于美近期形成的对中国的三个冷战误判即“政治上的权威主义、经济上的国家资本主义和国际关系上的新扩张主义”[8]。涉华话语中“expand”及“expanding”共使用10次,妄称中国不断扩张对外贸易、军事实力,充分体现了美对华经济、军事发展的严重关切,特朗普“印太”战略正是这一关切的具体表现。

“印太”战略,作为奥巴马“亚太再平衡”战略的延伸,带有明显的制衡或对冲中国崛起的地缘政治经济军事意图。“印太”概念兼具政治、经济和军事特性[9],文件中提及19次的“印太”是特朗普实施“大国竞争”外交战略的一个关键区域。涉华话语多次声称中国寻求“印太”地区霸权,寻求把中国塑造为地区麻烦制造者或是对周边国家构成威胁的“霸权国家”。2018年1月,“印太”战略主要参与国美、印、日、澳四国海军将领举行“瑞辛纳对话”,共同商量应对所谓“中国崛起对区域的冲击”,试图在印—太两个区域实现战略联动,强化和扩大自己的联盟体系,围堵中国。正如吴敏文所说,美实行“印太战略”的目标就是在这一区域采取包括政治(民主价值观)、外交(拉帮结派)、军事(军演军售等)综合手段,遏制中国崛起,削弱中国影响力,以维持、确保和巩固美国的霸主地位。[10]

意识形态是一个社会集团成员共有的心理表征基础,是基于是非真伪及自我与其他集团相互关系做出社会判断所依据的基本原则[11]62,从这个意义上来说,美对华罔顾事实的论述、“印太”战略和“大国政治”的提出都是其霸权主义的意识形态和冷战思维在国家安全治理方面的现实表征。

吴敏文指出“美国对国际局势、大国关系和美国所面临安全挑战的全新界定,必将深刻影响美国的对外关系和国防政策”[10]。在新的历史时期,美方对中国的战略防范和深刻不信任,再加上地缘政治利益的冲突,注定破坏现存的友好关系,中方必须就特朗普对华政策及中美关系走向做出预判,未雨绸缪,主动应对任何潜在风险。

2.物质过程及物性分析。进一步考察物质过程的及物性发现,除少量非及物性物质过程,如“Its nuclear arsenal is growing and diversifying.”以外,物质过程以典型、核心的及物性形式为主。物质过程通常有两种形式:一种是A对B做了什么,采取了什么行动;另一种是A发生了什么[12]70。换言之,根据动作过程是否涉及第三方,物质过程分为及物和不及物两类。同时,物质过程可以是有意或无意的(intentional or involuntary)[4]79,在某种程度上,“有意为之”是物质过程的基本语义属性。涉华话语的及物性物质过程关注“中方主动做了什么?”,这类过程的集中使用目的在于凸显、强调行为主体或“动作者”“China”,宣扬中方在军事现代化、经济、贸易、投资、合作等领域的“扩张性”行为,是中方“有意为之”和“主动为之”,借此把中国塑造成主观上企图扩张势力范围、提升在“印太”地区乃至全球的经济军事存在和影响力,逐步改变现有的行为规则和世界秩序、称霸全球的“国家形象”。事实上,中国始终奉行和平发展、永不称霸的国家发展理念,美方宣扬的中国企图称霸世界的论调是对中国崛起的无端揣测,恰恰暴露了其霸权主义的意识形态。

3.“中俄”与“俄中”动作者物质过程对比分析。所有物质过程都包含动作者,但在小句中动作者并非总被提及[4]79,但可以借助语境来识别。据此标准,中、俄为“动作者”的物质过程共47个。其中“China and Russia”作为动作者出现共18次,小句均以及物性形式出现,过程动词主要有challenge、attempting to erode、to repress、want to shape、began to reassert、trying to change、are contesting、threaten、undermining、exploiting、undercutting等消极语义动词,“目标”(Goal)涉及政治、经济、地区影响力、国际秩序、军事和太空安全、美国利益和价值观等。以“Russia and China”作为动作者的小句为8个,“目标”涉及军事、国际秩序,小句使用语义极为消极的过程动词如to counter、to deny、to deter、disrupt、defeat、seek to substantially revise等诽谤“俄中”两国“阻止、瓦解、击败计算机网络控制的美军事力量”“企图根本性改变冷战后国际秩序和行为准则”等。

对比两组小句发现,“中俄”两国在几乎所有领域对美构成威胁和挑战,而“俄中”对美国构成的威胁主要局限于美传统军事优势及西方主导的国际秩序。官方话语,受官方意识形态、传播政策、管理条例等限制,往往字斟句酌,每一处措辞,甚至文字顺序都具有特定含义,体现特定意图。[13]就“中、俄”两国而言,滕建群分析指出,美官方报告着重强调的一点,就是作为战略性竞争对手,美国把中国放在第一位。[14]正如2018年10月31日美国国务卿蓬佩奥所称,在未来一段很长的时间里,中国将是美国国家安全的“最大威胁”。[15]据美国有线新闻网2018年7月21日报道,美国家情报局局长科尔茨要求美国必须判断中国到底是真正的敌人,还是正常的竞争者。美国中央情报局东亚任务中心副主任迈克尔·科林斯、联邦调查局局长克里斯托弗·雷声均称,根据近期中国在政策和法规等方面的变化,中国确实是美国目前面对的最强国际挑战者,远比俄罗斯能够形成的挑战严峻得多,“从反情报行动的角度来说,中国在许多领域都显示出他是美国面对的最具挑战性的一个国家。”[16]显然,美国高层言论与美官方报告涉华话语的对华主张保持高度一致,均充满敌意和对抗的论调。

从《国安报告》《国防报告》和《咨文》把中国视为“主要战略竞争者”“对手”到《核态势报告》针对“假想威胁”中国“量身定制”的核战略,这些极具冷战色彩的表述勾勒出美国对华政策总基调,颠覆了中美建交以来历任政府对华战略共识,对中美关系未来走向释放了十分危险的信号。

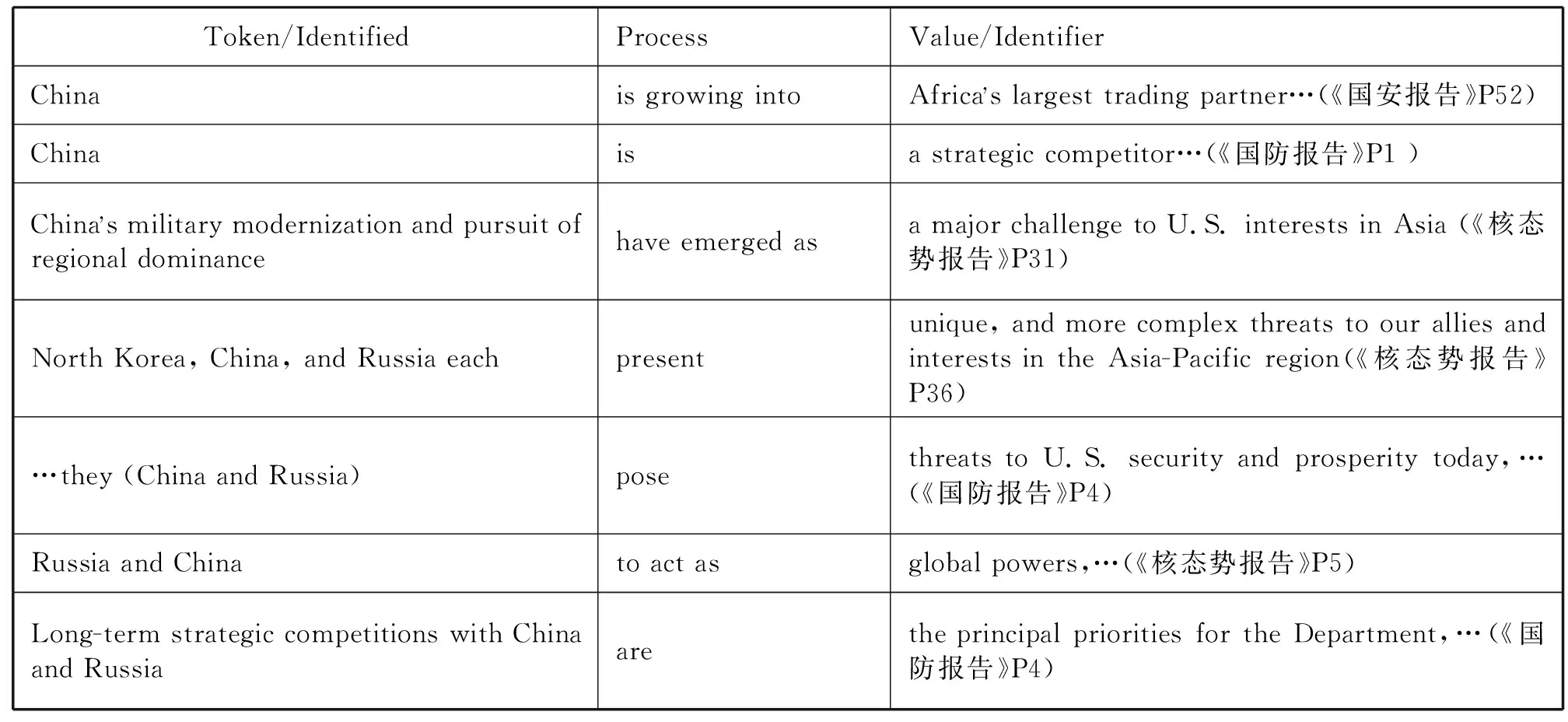

(三)关系过程与美对华战略定位分析

统计结果显示,关系过程共出现11次,包括8个识别类和3个归属类。识别类关系过程表示两个实体之间的多种关系,如:等同、角色承担、命名、定义、象征、举例、展示等,识别就是把具体的表征和更一般性的范畴相互关联起来,更一般性的范畴称为“价值”,“标记”则是“价值”的具体体现。在官方话语中,“价值”往往体现官方的重大关切,“标记”则是这些关切的现实载体。这些“价值”隐含更广泛的意识形态意义[4]89—91,能够揭示官方用何种价值评估所提及的“标记”,如表4所示:

表4 识别类关系过程小句示例

分析发现,表4价值/标记类关系过程中的“价值”均为美方涉华议题的关注焦点,包括“非洲最大贸易伙伴”“战略竞争者”“美国在亚洲利益的主要挑战”“盟国及利益在亚太地区面临的独特而更加复杂的威胁”“当今美国安全繁荣所面临的威胁”“全球大国”“美国防部的优先考虑项”,而这些“价值”集中体现为“中国”“中国军事现代化及追求地区主导地位”“北朝鲜、中国和俄罗斯”“它们(中俄)”“俄中”“与中俄的长期战略竞争”等。美方的关注焦点及其在现实世界中的“标记”表明,美国政府对持续增长的中国综合实力深感焦虑和不安。

识别类过程动词is growing into、have emerged as、act as、is、are、present、pose等则凸显了美方对中国各领域快速发展、地区全球影响力持续提升的持续关注,以及由此产生的失落、恐慌和排斥的复杂情绪。在这些因素的共同作用下,特朗普2017年就任以来的首份《咨文》最终把中国定义为“对手”。2018年1月,美国智库对外发表的2018全球十大风险报告也明确声明,中国的崛起已经严重影响了美国的发展,美军已将中国列为最强对手。[17]美方声称“中国在许多领域都显示出他是我们美国面对最有挑战性的一个国家”“中国正在通过自身日益增强的全球影响力替代美国”。[16]基于此,美国做出冷战后最大战略重心转移,“这个转移就是把目标对向中国在内的具有竞争力的大国,大国政治成为美国对外政策的基本考虑。”[18]进入2019年,针对中方不断加剧的美国贸易霸凌、贸易战正是其“大国竞争”的具体表现,目的就是遏制中国优势和战略产业发展,挤压中国国家战略发展空间。

长期以来,“对手”一直是美国国家意识形态的主要“价值”,1991年苏联解体,美苏在政治、经济、军事、外交、意识形态、科技等领域持续近半个世纪的冷战宣告结束,但东西方两大阵营的对抗和竞争依然挥之不去。在美方看来,对国家利益构成“威胁”“挑战”的“对手”一直存在,一个政权类型、社会制度、意识形态价值观截然不同、迅速崛起的大国就是敌人。正如郭惠民解读特朗普政府《国安报告》时所指出的,美国长期以来的战略思维传统就是“寻找与制造敌人的激进威胁观”。(1)来自于国际关系学院郭惠民教授2018年3月31日在杭州师范大学召开的以“构建国家安全传播话语体系”为主题的第二届国家安全话语传播高峰论坛的发言。因而遭遇快速发展的中国,美国似乎找到了假想“对手”,感受到假想“威胁”。随着时间的推移,“新一轮‘中国威胁论’已经从过去的‘论述’层面走向‘实践’层面”[19],“印太”战略、针对中国所谓“不公正贸易行为”的“301调查”和“232调查”等的推进和实施,无不体现着浓重的特朗普“大国政治”霸权主义色彩、零和博弈的冷战思维及“孤立主义”“美国优先”的外交主张。

中国国防部发言人任国强答记者问时说,《国安报告》《国防报告》“冷战”色彩极浓,报告借规划美国防务战略妄议中国军队现代化建设,渲染所谓大国竞争和“中国军事威胁”,充斥着“零和”博弈、对立对抗等不实论断。[20]分析认为,“权力政治是国际舆论尤其是西方舆论观察中国崛起的主要视角。处在权力转移中的霸权国家和崛起国家之间最容易因崛起国家对自身地位的不满而走向战争。”[21]58权力政治思维下的美方,无视中国经济发展和国家安全防卫的客观需求,视中国为美国最大“风险”,认为中国当前正在成为具有地区、全球领导力却不满于现状的潜在挑战国,不会接受美国主导的世界秩序,因而采取各种手段极力打压、遏制中国。事实表明,特朗普政府所谓寻求美国绝对安全的诉求,只能遭遇全球安全日趋恶化,美国也更不安全的结局。

四、结论与启示

美官方文件涉华话语的及物性表征及分布分析表明,物质过程肆意歪曲和诽谤中方的正当国家行为,散布“中国威胁论”“中国霸权论”,妖魔化中国形象;识别类关系过程则凸显了美对中国崛起的严重关切,以及对华战略定位从“战略竞争者”到“对手”的快速升级。分析认为,美对华快速发展的恐慌、焦虑、排斥的复杂心态,源于其根深蒂固的霸权主义意识形态、“零和博弈”的冷战思维、“国强必霸”的国家发展逻辑以及遏制中国的战略企图。在中国国际传播力严重不足的当下,被美方妖魔化的“中国国家形象”的对外传播,必将影响国际社会对中国的认知和判断,严重削弱中国全球影响力,导致国家发展意图遭受质疑、中国崛起的国际环境急剧恶化,对此我们必须给予高度警惕。

话语不仅是思维符号,也是“斗争的手段和目的”[22]133,话语是权力,有效使用本集团话语,就能主动获得这种话语所带来的权力。在新的国际形势下,我们必须超越西方主流媒体单向意识形态价值观输出,把中国话语传播实践和国家未来发展战略紧密结合起来[3]30,切实加强国家安全话语构建,在涉及国家利益的重大和热点问题上敢于发声,勇于释疑解惑,消解西方大国在涉华问题上的“话语霸权”,最终实现中国国家形象的自我建构,确保国家政局稳定和社会发展的安全国际舆论环境。官方话语、媒体话语作为国家内政外交理念的载体,必须担负起这一历史使命,积极推进中国对外话语体系构建。