2011-2017年中国流动人口避孕模式变化分析

王志理,张婧文,庄亚儿

(1.中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872;2.中国人口与发展研究中心 调查评估数据部,北京 100081)

一、研究背景

2014年和2016年国家先后对生育政策进行调整,相继实施“单独两孩”和“全面两孩”政策。随着政策效果的递减和育龄妇女数量的下降,出生数量减少,生育政策调整的社会反响及其实施效果的评价受到学界以及社会的广泛关注。学界对政策效果主要有“政策遇冷”、“符合预期/基本符合预期”或“不确定”三种不同的结论。少数研究尝试对人口发展的长期性战略进行了讨论,但多数属于就事论事。[1]有研究通过考察(申请)生育二孩的政策对象占全部符合政策对象的比例,认为中国生育政策调整“遇冷”的原因可能是生育意愿和生育行为存在“东亚现象”。[2]有研究则在生育政策驱动和社会经济发展之外寻找新的影响因素,认为社会性别视角下女性劳动参与率直接影响家庭的生育需求和女性的生育决策。[3]

影响生育率的任何社会、经济、文化因素都可以反映在生育过程必要步骤的中间变量上。[4]其中,避孕措施则是影响生育水平最为敏感、最为有效的中间变量。[5]这一理论得到了普林斯顿研究欧洲生育率转变历史数据的有效证明。[6]

普遍使用避孕方法是中国推行计划生育政策的重要措施。从20世纪70年代以来,随着避孕措施的普及,中国妇女的避孕水平大大提高,90年代开展避孕方法知情选择以来,人们更倾向于采用能自主控制的避孕方法。2010-2016年期间不可逆避孕措施从30%下降到25%。[7]中国流动人口在此期间异军突起,当前规模占全国人口的1/6左右,其中流动妇女相对集中在生育年龄阶段,而针对流动人口开展生育意愿、生育行为的变化及其避孕模式的研究,可以反映城镇化进程中关键人群的生育价值取向和避孕行为规则的时期差异和趋势性变化。相关研究对流动人口这一特殊群体并未涉及,本文认为要真正了解避孕模式在时间维度上的变化,需要分析可能存在的队列和年龄效应,即进行所谓的年龄、时期和队列(APC)分析。

二、文献回顾

避孕方式的选择受到多种因素的影响,从个人偏好、避孕服务可及性到避孕成本等都会影响人们避孕方法的选择。而这些影响因人而异、因地而异、因时而异。[8]影响流动人口避孕方式的主要因素包括流动妇女个体特征、生育经历、流动经历和计划生育政策与服务情况。[9-10]

当前,从避孕方式选择来看,相比于非流动妇女,流动妇女避孕方式以短效措施为主,避孕套和宫内节育器最为普遍。[9]实际上,流动人口避孕行为随时期变化明显,较早针对流动人口避孕行为的研究大多指出流动人口生殖健康知识缺乏、避孕措施使用率低、失败率高、知情选择避孕方法有待提升。[11-12]近期研究表明流动人口的避孕率较高且大部分采用现代避孕手段。[9][13]

从影响因素来看,与非流动妇女类似,流动妇女中少数民族、受教育程度低、农业户口人群更倾向于采用长效避孕;家庭特征方面,孩子数量多、有男孩、家中没人照顾孩子、家庭经济压力大的人群也以长效避孕为主。[9][14]流动人口避孕方式还受计划生育政策与服务影响。有研究认为户籍地计生部门难以追踪流出人口,而现居住地则很难了解流入人口需求情况。因此,提供的服务成本高、效果差,导致“重管理、轻服务”的流动人口计划生育服务管理模式制约流动人口避孕方式的使用。[11-12]

年龄是影响避孕方式的重要因素。年龄较大的女性选择长效避孕的比例高,年纪较轻的女性主要以避孕套等短效避孕法为主,[9][14]年龄较大的女性往往完成了生育计划,在过去较为严格的生育政策下更可能选择避孕成功率高、成本低的长效避孕法。另外,生殖力也伴随年龄下降直接影响避孕行为。[15]在长效避孕方式中,绝育作为不可逆的长效避孕法通常在年纪较大妇女中较为普遍,20-29岁年龄组女性使用率明显低于30岁以上年龄组。[10]

从生命历程视角,个体行为不仅仅受当期状态影响,更是之前各个历史时期的累积结果,队列效应便是社会变迁、历史事件和自身生命阶段互动作用的体现。[16]美国的研究发现当代青年的避孕行为与上一代发生了明显区别,他们的父母比祖父母往往有更高的受教育程度,当前一代比上一代青年妊娠更少,初次性行为时间推迟,有更为平等的伴侣关系,更有可能选择安全的避孕方式。[17]Andi等发现在乌干达教育水平的普遍提高对1995-2011年期间现代避孕法在年轻一代人间的普及有积极作用。[18]

从我国近二三十年度避孕方法的使用情况来看,尽管使用短效避孕方法的人数逐年增加,但受长效避孕方法使用较普遍的累积效应影响,长效避孕方法仍在我国避孕节育构成中占优势地位。[7]20 世纪90 年代之后,中国的避孕普及率一度达到了高峰,但绝育等长效不可逆方法的使用开始下降,宫内节育器等可逆长效避孕措施开始普及。2002年之后,避孕知情选择在全国范围内开展,计划生育服务从注重效果转向更加注重健康,长效措施比重进一步下降。[19]

2010年之后我国生育政策发生接连重大调整,然而考察近年来生育政策变化(尤其是全面两孩政策的实施)对避孕模式时期变动影响研究的文章还相对较少。丁志宏等利用2016年全国流动人口动态监测调查数据分析了当年的避孕情况及影响因素,并未将政策调整前后的时期变动趋势作为重点。[9]邹艳辉等利用统计年鉴数据回顾了全国范围新时期避孕模式变化及地区差异,然而该研究并未考察妇女年龄结构的变化带来的混杂影响,可能无法准确反映政策效应。[7]另外,以往研究较少关注避孕行为的队列效应,绝育等不可逆的避孕方法存在累积性,不剥离队列的差异难以反映真实的时期变动。因此,为进一步探究近年生育政策调整背景下流动妇女避孕模式的变化,控制混杂因素对避孕行为的影响,更好识别年龄、队列效应以及政策带来的时期效应,本文采用年龄、时期、队列方法对流动人口避孕行为进行分析。

三、数据来源与分析方法

(一)数据来源

全国流动人口动态监测调查是原国家人口计生委(后并入原国家卫生计生委)组织开展的针对流动人口的连续横断面调查。调查内容包含流动行为、生育避孕等较为完整的信息。本研究数据来自2011-2017年历年的全国流动人口动态监测调查。该调查覆盖了全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团,采用分层、多阶段的PPS 抽样,对全国和省级单位及主要城市均有代表性。在时间维度上,调查数据跨越了7年,尽管时间跨度不长,考虑期间生育政策的调整与流动人口避孕方法时期变化较大,可以满足时期效应的考察。另外,调查口径、抽样方法、调查内容均有较好的一致性,增强了不同年份的可比性。作为多期重复横截面数据,该数据符合本文采用的时期队列分析方法(见研究方法部分)对于数据的要求。根据研究目的,本研究将历年数据进行整理合并,并对个别变量进行统一清理。由于流动人口动态监测调查的样本量较大,在合并之后数据量对分层模型计算速度有很大影响,因此本文利用STATA13中的sample 命令随机抽取了1/10 的样本,通过描述分析,随机抽样后样本在基本人口学变量上没有明显差异。

考虑避孕行为及流动人口监测调查的问卷设计的实际情况,本文的研究对象为调查时点15-49周岁的流动有偶育龄妇女。最终纳入分析的研究样本为36 164人。

(二)变量

1.因变量

在调查问卷中,避孕方法共分为男性绝育、女性绝育、宫内节育器、皮下埋植、避孕针、口服避孕药、避孕套、外用避孕药、安全期避孕、体外射精及其他。上述避孕方法一般划分为三类:不可逆性长效方法、可逆性长效方法、短效方法。其中,不可逆长效避孕包括男性绝育、女性绝育,可逆长效避孕包括皮下埋植和宫内节育器,其他方式都称为短效避孕。[20]由于不可逆避孕方法一般不存在更换的情况,累积效应突出,在模型中方便对其累积效应进行观察。特别是,在群众对生育数量减少和普遍实施避孕的情况下,各类避孕方法直接存在替代效应,由于不可逆方法存在累积性,而其他类别则累积性较差或者不存在累积性。因此,本文主要对不可逆避孕方法和其他避孕方法开展研究。

本文将避孕方式设为二分变量,不可逆避孕方法取值为1;短效方法和可逆长效方法取值为0。

2.自变量

年龄、时期与队列是本文关注的核心变量,考虑避孕行为与生理因素紧密相关,因此样本年龄在15-49周岁间,观测时期从2011年到2017年共7个时期,由于APC方法的假设之一是相近年份的出生队列在生命历程中经历的事件存在相似性,因此本文将样本按出生队列分组,以三年为一组,从1961到1997年共设置13个队列组。

3.控制变量

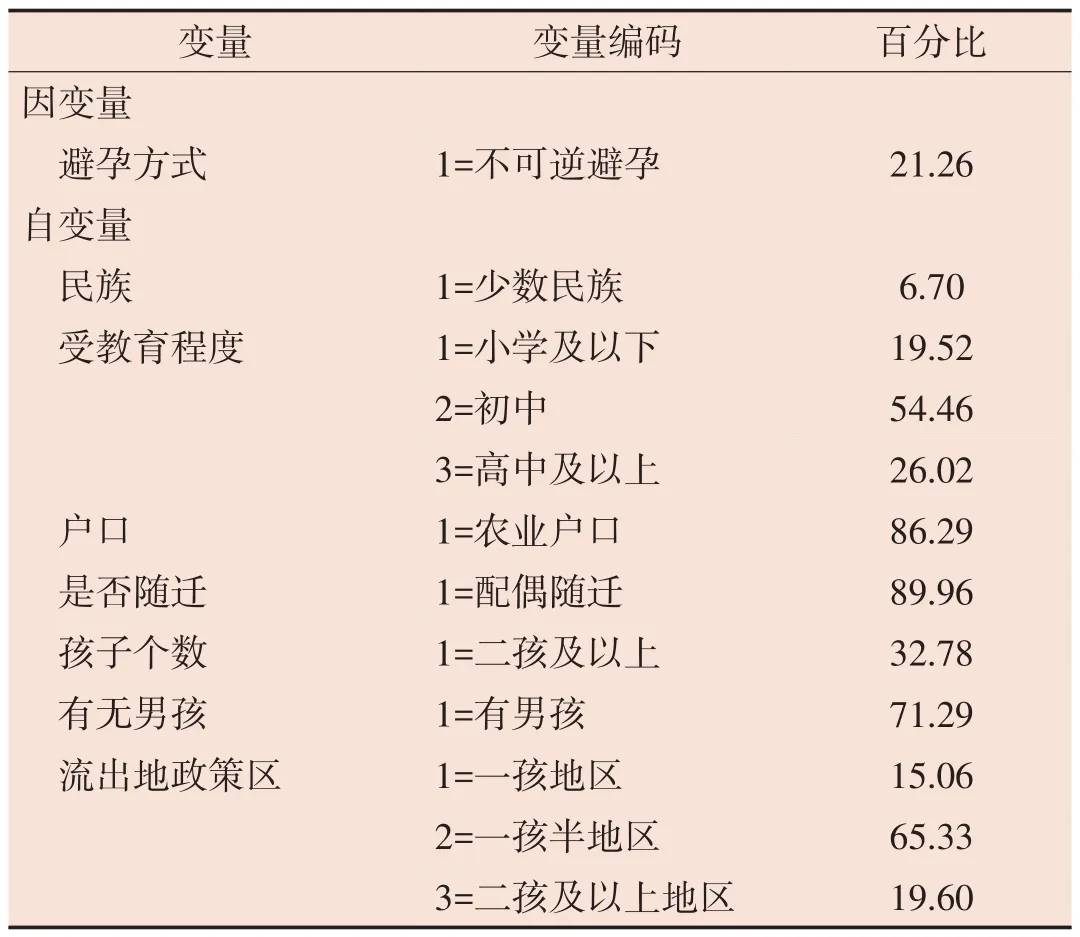

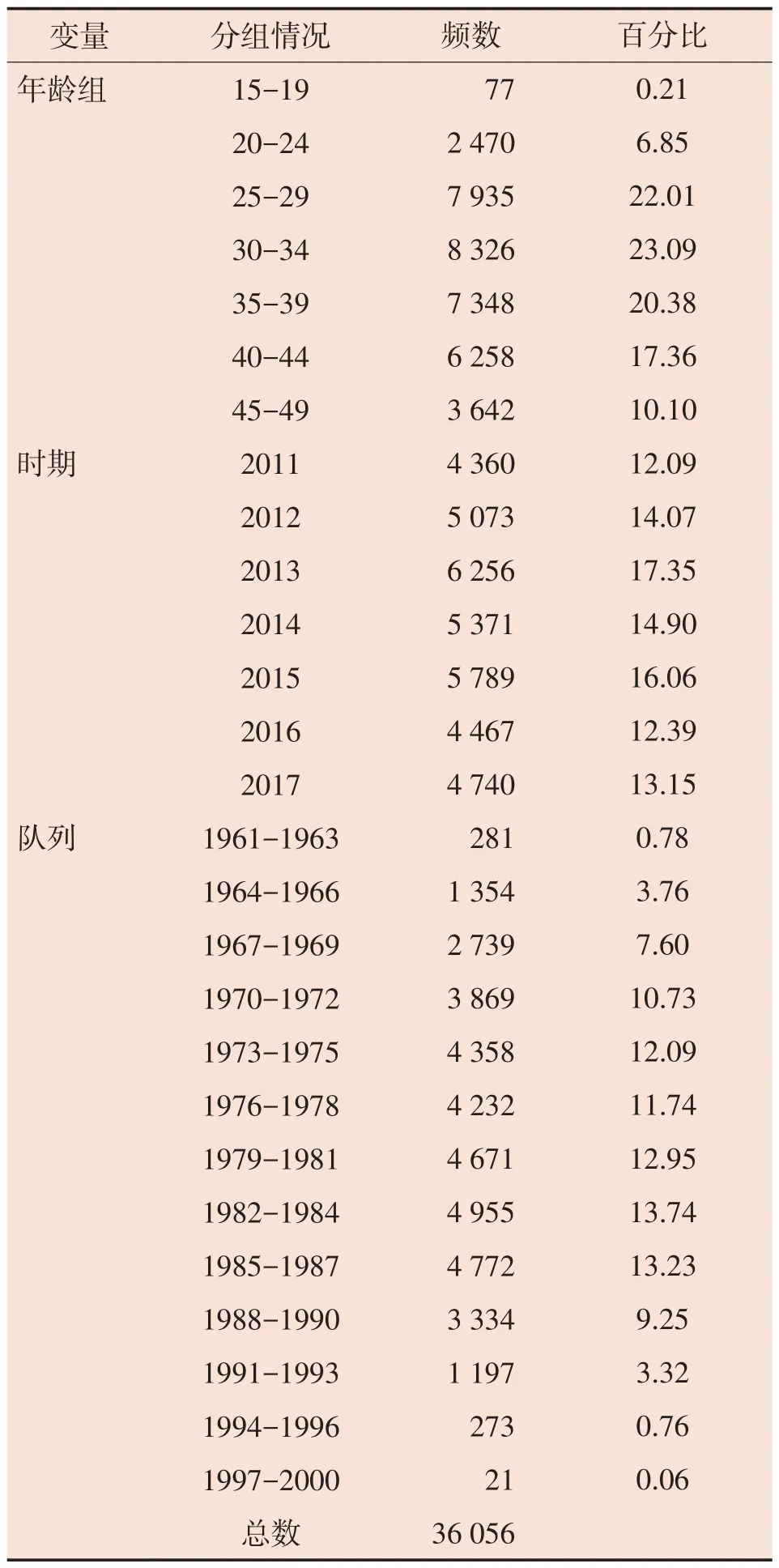

基于现有文献,本文的控制变量共分为个体层面、家庭层面及地区层面控制变量。[9]其中个体层面控制变量包括户口(1=农业户口,2=非农业户口及其他户口)、受教育程度(1=小学及以下,2=初中,3=高中及以上)、民族(0=汉族,1=少数民族),家庭层面包括配偶是否随迁(0=配偶未随迁,1=配偶随迁)、孩子个数(0=无孩子或有一个孩子,1=有两个及以上孩子)及是否有男孩(0=无男孩,1=有男孩),地区层面变量为不同计划生育政策的流出地。基于各地计划生育政策的差异,有学者将不同地区按照计划生育政策规定分为三类:一孩地区(北京、上海、天津、江苏、四川、重庆),一孩半地区(浙江、广东、福建、山东以及中部省份和东北地区),二孩及以上地区(西部和少数民族地区)。[9]因此本文将流出地设置为分类变量(1=一孩地区,2=一孩半地区,3=二孩及以上地区)。变量具体信息如表1 所示,另由于本文重点分析年龄、时期、队列因素对流动人口避孕行为的影响,表2 呈现了样本分年龄、时期、队列的分布情况。

表1 主要变量描述统计结果

(三)研究方法

本文试图分解年龄、时期与队列因素对流动人口避孕行为的影响。进行APC 分析的目的是在了解趋势之外可以获得真实的年龄、时期和队列效应来理解趋势乃至模式的形成机制及影响因素。其中,年龄效应通常反映与生理年龄改变相关的生理、心理及社会地位引起的变化。对于育龄妇女个体而言,一般年龄较小时(或尚未满足生育意愿时)常用可逆避孕方法,而年龄较大时(当生育意愿已经实现)常用更为有效的不可逆方法;时期效应则代表与时期变化相联系的改变,包括政策因素和社会经济环境改变以及技术变迁的影响。时期效应最为显著的特征是它影响同一时期所有年龄的人群。例如,实施全面两孩政策后,有生育意愿但原来不符合政策的育龄妇女可能不会如政策前那样选择不可逆方法;队列效应体现在同一时间出生的群体上,这个群体共同经历相同的历史事件并在他们身上产生相同的烙印。[21]因此,我们希望借助这一工具不仅能了解避孕模式在各时期的发展趋势,而且能够解析个人内在因素和社会经济政策等外在因素的影响。

然而,由于三个因素之间存在着完全共线性问题(时期=年龄+队列),在一般的线性模型中无法求出三者的唯一确定解。[22]以往文献往往通过固定效应模型或代理变量的方法来解决模型共线性,但是固定效应模型可能忽略了因变量在不同年份、队列间随机变动的可能,由此造成高估标准误,降低了统计检验的效能。[23]基于模型中可能存在的随机性,利用混合模型(Mixed-effect model),即分层模型(Hierarchical regression models)可以提供更好的估计。[24]通过将年龄、时期和队列变量置于不同层次,既规避了线性约束的问题,还可以识别“情境效应”,即观察到时期与队列等高层次变量对个体的影响。考虑个体的年龄、时期和队列属性并非为不同层级的嵌套关系,例如同一出生队列的个体可以隶属于不同时期,因此采用交叉分类的分层模型结构(Hierarchical APC cross-classified random effects APC model,HAPC-CCREM),将队列和时期视为同一层次交互分类的情境变量,更加适用于对年龄、队列与时期效应的分析。[16][24]

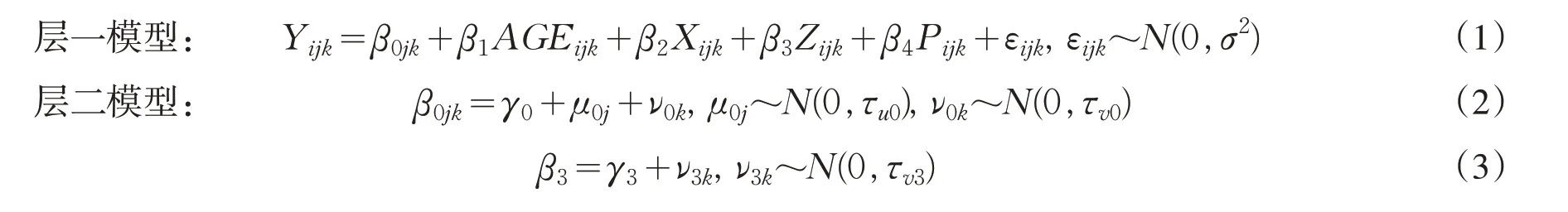

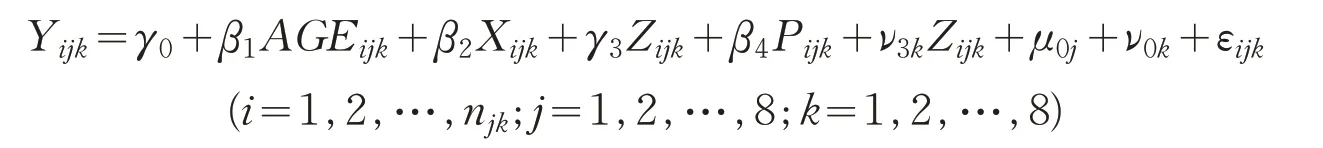

在模型设定方面,多层次APC-交叉分类随机效应模型通常为两层模型,第一层为个体层面模型,包含年龄变量及其他个体层面的控制变量。第二层为时期和队列层次模型,包含队列和时期层面的随机效应。在本文中,为探究年龄、时期和队列因素对我国流动人口避孕行为的影响,HAPC-CCREM被具体设定为如下表达式:

表2 样本的年龄、时期和队列分布

组合模型:将(2)、(3)代入(1)得到:

其中,下标j代表第j个出生队列,k代表时期,i为隶属于出生队列j和k时期的每一个个体。因变量Yijk代表了流动人口的避孕方式发生风险比,在本研究为“是否采用不可逆避孕”的二分变量。已有研究表明随着年龄的增长,已婚流动育龄妇女选择长效避孕的比例上升,选择短效避孕的比例则降低,[9][14]因此,在模型中将避孕方式选择的发生风险比与年龄设定为线性关系。Xijk代表个体层面的控制变量,Zijk代表家庭层面的控制变量,Pijk为流出地依据计划生育政策分类变量,体现了政策对流动人口生育行为的影响。εijk代表个体层面的随机误差,β为回归系数。

在层二模型中,γ0代表截距项,μ0j为队列j的随机效应,也反映了队列j在所有时期的平均效应,相应地,v0k则代表时期k的随机效应。

考虑“二孩政策”的时期效应对有不同生育经历的个体的避孕行为影响不同,因此考虑在层二模型中增加家庭层面变量的斜率模型(见公式(3))以探究不同生育经历个体在时期的变化趋势上是否有区别。由于只考察时期效应,在层二模型中只加入了时期变量的随机效应v3k。

由于本文的因变量为二分变量,因此使用混合效应Logit 模型进行拟合并采用最大似然法进行参数估计。

四、结果分析

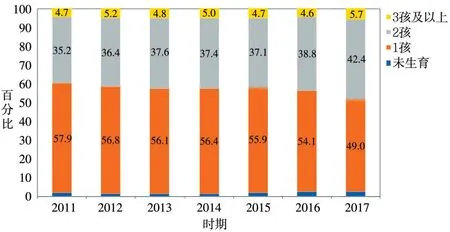

图1 2011-2017年流动妇女曾生子女数分布情况

(一)描述性分析

1.流动育龄妇女曾生子女数时期变化

生育政策的调整影响着流动妇女的生育意愿与行为。全面两孩政策实施前后,已育二孩的流动育龄女性占比在逐年增长,从2011年的35.2%提升到2017 年的42.4%,2017 年的增长幅度明显高于往年,年增长率达到9.3%。已育一孩妇女则相应逐年减少,从2011 年的57.9%降至2017 年的49.0%,与已育二孩的女性比例不断趋近。随着育龄妇女生育的推迟,流动育龄妇女中未生育的女性也有小幅增长趋势。但值得注意的是,图1 中呈现的构成比例同时受到流动育龄妇女年龄结构的影响,并不能完全反映生育的时期变化趋势。

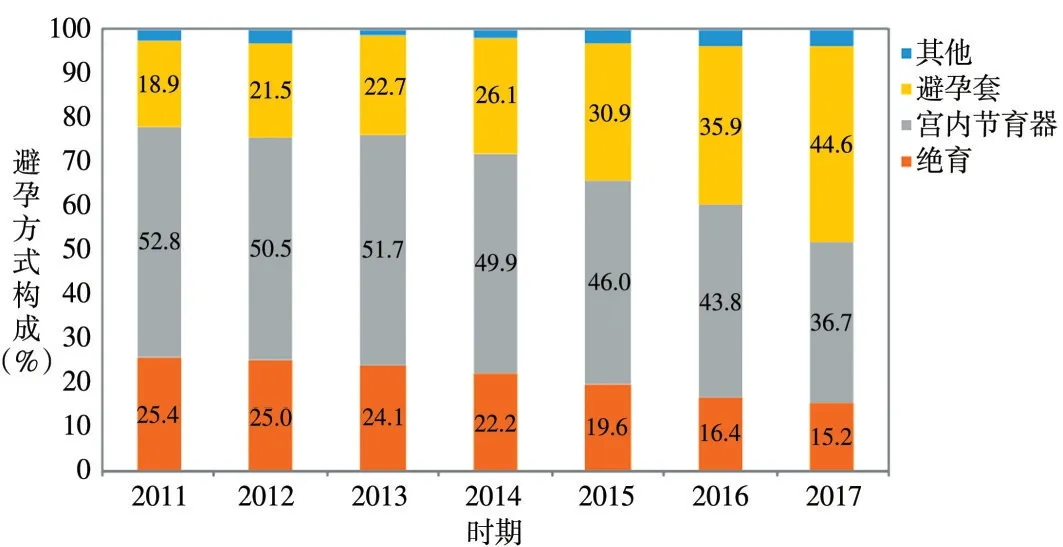

图2 2011-2017年流动妇女节育构成分布情况

2.流动育龄妇女避孕方式构成时期变化

由于生育和避孕之间的密切关联,生育意愿与行为在此期间发生的变化必然反映在避孕模式在此期间的变化上。

分时期来看,流动妇女在避孕方式的选择上发生了较为明显的变化。在2011年,长效避孕仍然较为普遍,其中使用宫内节育器的占比较高,达到52.8%,采用绝育法的流动妇女约为1/4,避孕套占18.9%。然而,随着时间的推移,短效避孕的占比越来越高,且在近几年增速也逐步加快。2017年避孕套已经成为流动妇女的主要避孕方式,占比达到44.6%,较2013 年增长一倍。宫内节育器和绝育的比例则相应降低,在2017 年分别为36.7%和15.2%。由此可见,流动育龄妇女的避孕模式有着较为明显的时期变动趋势,值得深入分析。

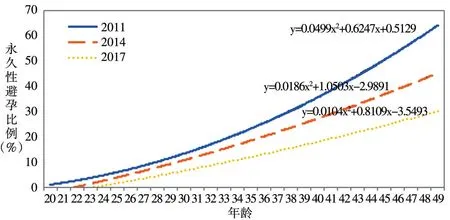

3.分年龄流动育龄妇女避孕方式的时期变化

整体来看,流动妇女使用不可逆避孕的比例随年龄增长而增加且变化基本呈现线性关系。这也验证了以往研究的结论,在年轻时,妇女往往仍有生育打算,更倾向于采取短期避孕的方式。随着年龄增长,生育计划逐步实现,由于年龄大的群体当时生育数量受生育政策所限,更多采用不可逆避孕手段实施避孕。

从时期来看,随着时间的推移,各年龄采用不可逆避孕的比例都在降低。2011年在49岁时采用不可逆避孕的流动妇女比例超过60%,2014年该比例已降至40%左右,到2017年已不到30%。然而该曲线不能完全代表年龄效应,因为年龄较大的妇女往往属于较早的出生队列。不同代际妇女经历、观念均存在差异,可能影响了其避孕选择。因此,为了更进一步识别避孕行为的年龄、时期、队列效应需要控制这些变量间的相互作用,通过APC方法进行分析。

(二)流动育龄妇女避孕行为的APC分析

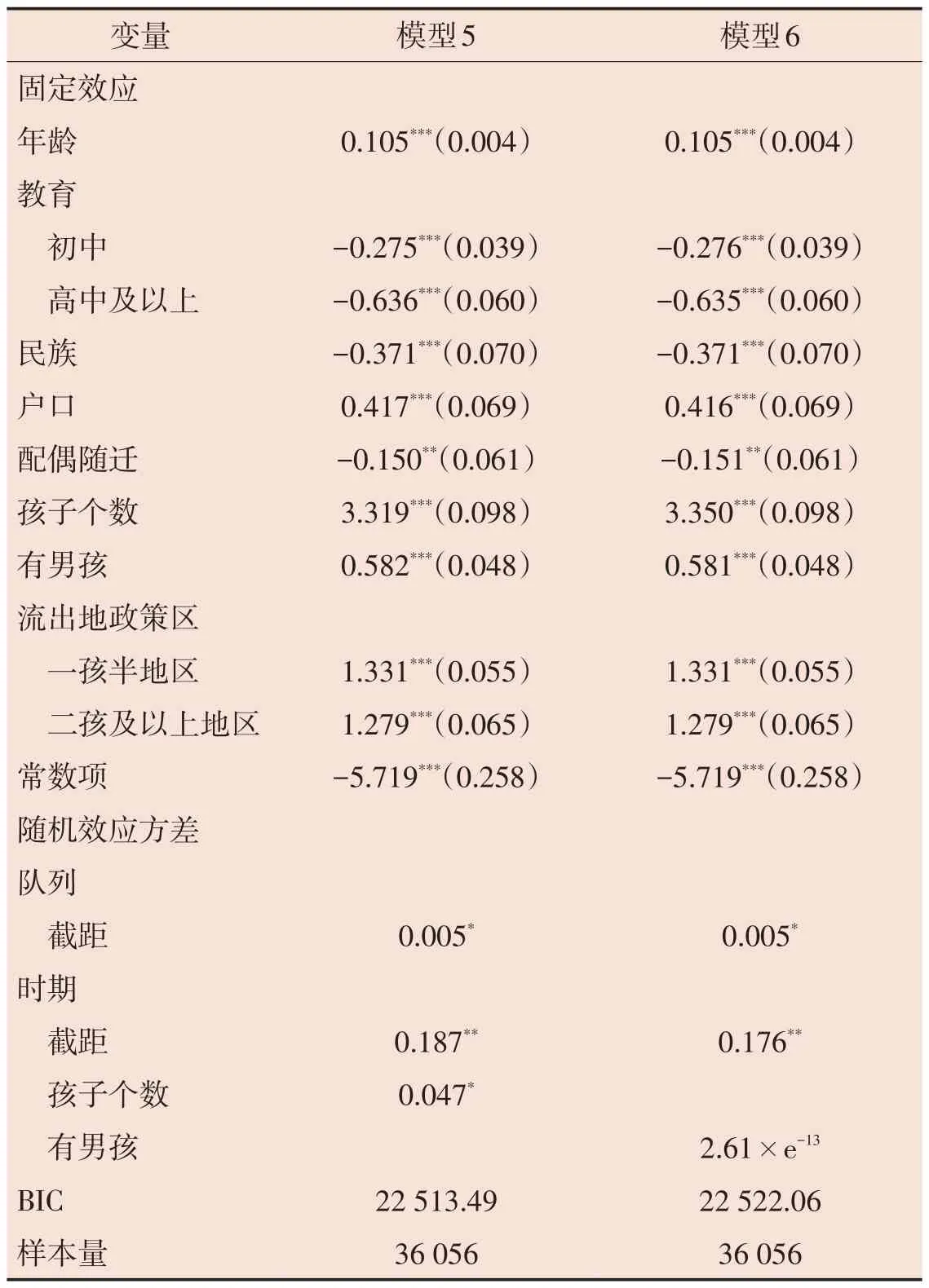

表3呈现了HAPC-CCREM基础模型的回归结果,其中模型1中仅加入了主要的个体层面控制变量,考虑户籍可能对避孕方式的选用有显著影响,模型2在模型1的基础上纳入户籍变量。模型3在模型2的基础上又加入了家庭层面控制变量。为进一步考察政策的影响,模型4进一步控制了基于不同计划生育政策的流出地变量。

在个体层面上,年龄与避孕方式的选择紧密相关,随着年龄的增长,相比于可逆的避孕手段,流动妇女更可能通过绝育的手段进行避孕,再加入不同层面的控制变量后,年龄的效应依然稳健,这就印证了以往的实证研究。[10]除年龄外,少数民族、教育程度较高的女性选择不可逆避孕方法的比例越低,结果也与相关文献一致。[9]

图3 分年龄流动人口避孕方式的时期变化

表3 流动妇女避孕行为的APC分析

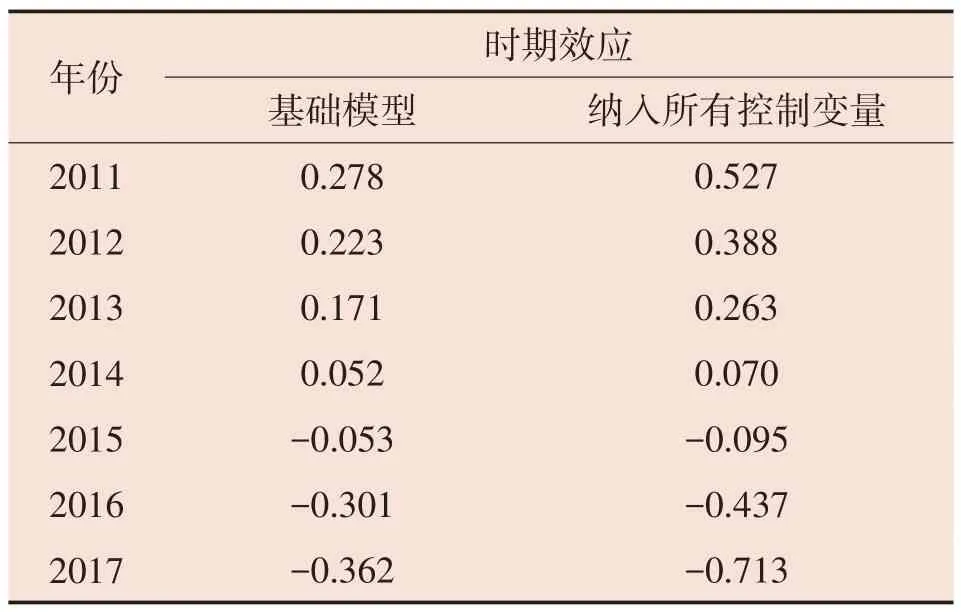

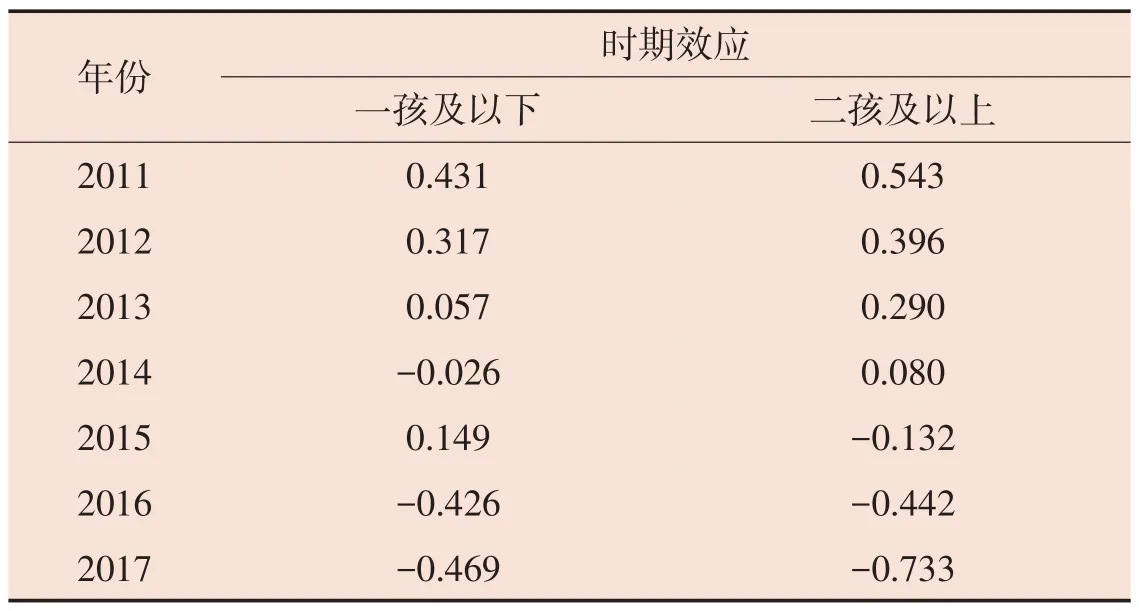

时期层面的随机效应方差在a=0.05的水平上显著,表明流动妇女避孕行为在不同年份间存在显著差异。即使控制了个体、家庭与地区层面的变量,时期效应仍然显著。对比时期效应残差的模型估计结果可以发现,在基础模型(模型1)中,时期效应随年份呈现单调递减趋势,说明在控制了年龄、受教育程度和民族等个体因素的条件下,随着时期的推移,使用不可逆避孕的女性在逐年减少,反映了随着生育政策的不断放开,已经生育的女性可以在政策允许的范围内继续生育,不再选择不可逆避孕方法。在变化程度方面,2016年选择不可逆避孕的发生比降幅最为明显。与此对应的是,我国在2015 年底推出了“全面两孩”政策,这也反映了避孕模式对生育政策的敏感性。而在2016 年之后下降幅度则再次趋缓,可能由于绝育作为一种成功率高且相对较为安全的避孕方式,即使在发达国家仍有相当比例的人口选择此种方式避孕。[25]值得注意的是在控制了其他影响避孕方式选择的变量之后,时期趋势更加明显,下降幅度更大,说明个体、家庭层面上的特征存在混杂效应且不足以解释避孕行为的时期差异,而政策变化、生殖健康技术发展等未被控制的因素可能造成不可逆避孕方法随年份推移不断下降(见表4)。

表4 避孕方式选择的时期效应

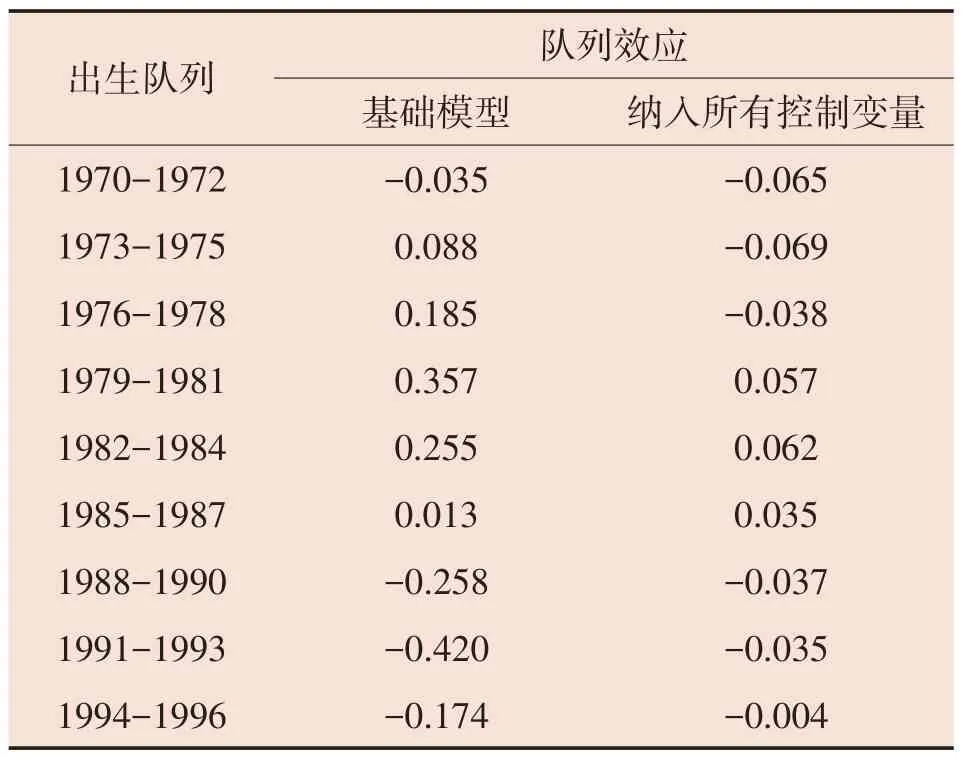

流动妇女避孕行为的队列效应在基础模型中的随机效应方差显著(P<0.05)。分不同出生队列来看,在控制了年龄和时期效应之后,选择不可逆避孕方式的样本相对集中在1976-1984年间的出生队列,而在1985年及之后出生的队列采用绝育方式的发生比越来越低。20世纪70年代后期和80年代前期的出生队列进入育龄期正好对应90年代后期与进入新世纪后的前十年,在这一阶段计划生育政策仍处于“千方百计稳定低生育水平”等时期,后来在“统筹解决人口问题”时期奖励长效避孕措施,已婚流动妇女流出时大多从家乡获得长效避孕节育方法。[11]随着经济社会发展和政策调整,较为年轻的出生队列更少使用不可逆的避孕方式。

在模型1的基础上,在加入户口变量后(见模型2),避孕方式的队列效应显著性降低,仅在a=0.1(P=0.051)的水平上显著,表明户口解释了部分队列效应①这一时期由于城镇化的快速推进,农业户口和非农业户口面临取消,统一改为居民户口。因此,流动人口的户口性质呈现出快速易变的特征,在某种程度上降低了模型的解释力。。相比于城市户口的女性,农业户口女性更倾向于选择绝育的避孕方式。随着我国人口转变的不断深入,年轻队列中即便农业户口妇女生育二孩及以上的比例也降低,受到政策约束的比例相应减少,这就解释了避孕行为的部分队列效应。在纳入家庭特征变量之后(见模型3),队列层面的随机效应方差大幅下降且显著程度进一步降低(P=0.097),BIC值降幅明显,模型的拟合程度进一步提高。回归结果显示,与配偶随迁降低了选择不可逆避孕的发生比不同,生育二孩以上或已有男孩的妇女更可能选择绝育。模型4加入了流出地变量以反映不同地区政策的影响,相对于一孩地区,一孩半、二孩及以上地区绝育比例更高,可能是受流出地生育政策限制,流动妇女在实现了相应生育数量后更普遍地接受长效避孕措施,生育二孩的妇女更多地采取了不可逆避孕方法。在控制了所有控制变量之后,队列效应的趋势性已不明显(见表5),说明户口性质、生育数量、地区政策等控制变量较好地解释了避孕行为的队列差异。

(三)生育经历对避孕行为影响的时期差异

据以上分析,生育政策可能是时期差异的主导因素,特别是“全面两孩”政策可能对育龄妇女的避孕方式选择产生重要影响。由于受“全面两孩”政策影响的人群主要为生育数量少于两孩的人群,因此流动妇女的避孕模式在时期上的变化趋势可能存在区别。基于此,分别在随机效应模型中加入了孩子个数(模型5)和孩子性别(模型6)的时期效应。

结果显示,孩子个数的时期效应显著,说明孩子个数不同的妇女在不同时期其避孕方法选择有显著差异(见表7)。尽管不同孩次流动妇女使用不可逆避孕的比例整体呈现下降趋势,但是已育二孩及以上流动妇女使用不可逆避孕的下降幅度较为平稳,降幅在各个年份较为平均。相比而言,生育数量不足2个的妇女使用不可逆避孕的情况在不同年份间波动较大,特别值得注意的是降幅在2015-2016 年间显著增大。这进一步表明全面两孩政策的影响主要作用于生育数量不足2个的育龄妇女。可以认为生育不足2个的流动妇女自主避孕更倾向于采取可逆的避孕方式,以便实现潜在的生育计划。相比而言,已生育二孩及以上妇女的生育政策空间没有变化,因此对于这部分妇女时期效应变动可能是经济社会发展、文化变迁和技术服务等引起。

表5 避孕方式选择的队列效应

结合现有文献与基础回归的分析,生育过男孩的女性更可能选择不可逆避孕,这体现了男孩偏好的传统文化影响生育行为。[26]由于政策调整之前生育数量的限制特别是一孩半政策对子女性别的要求,一旦性别偏好已满足,很可能不再有继续生育的打算,进而采取不可逆避孕。随着生育政策的放开,生育限制有所缓解,子女的性别结构对于女性避孕行为的影响是否也会相应改变呢?

模型6报告了回归模型加入子女性别结构(是否有男孩)时期随机效应后的估计结果。结果显示无论流动妇女是否有男孩,其避孕行为在时期间并无显著差异。时期层面的方差未被进一步解释,BIC 值增大反映了模型的拟合情况(相对模型4)并没有提升。这说明生育政策的放开虽然使女性有了更多生育自由,但在短期内并没有改变性别偏好对避孕行为的影响。在2011-2017的各个年份,相比于无男孩的妇女,已育男孩的妇女都更倾向于选择不可逆避孕,两者差距并没有显著的缩小趋势。这可能是本研究观察期所限,而孩子性别结构的时期效应仍需进行长期考察。

表6 生育经历的时期随机效应分析

表7 分孩次避孕方式选择的时期效应

五、结论和讨论

在生育政策调整前后,尽管流动妇女的生育孩次构成仅发生了小幅的变动,然而她们的避孕模式却发生了非常明显的变化,以女性绝育为主的不可逆措施明显下降。通过对不同时期分年龄育龄妇女不可逆避孕措施的比较,发现不可逆措施的曲线明显右移,即各个年龄的不可逆措施的比例均有较为明显的下降。进一步通过年龄、时期和队列分析,我们得到:在固定效应中,针对个体层面、家庭层面和区域层面的嵌套分析验证了已有文献中关于年龄、户口性质、受教育程度、子女数量、子女性别和区域政策的分析结果,也发现了流出地政策因素、配偶随同流动对流动人口避孕措施选择的影响;在时期效应方面,流动妇女避孕方式在2011-2017 年变化明显,特别是纳入所有控制变量后不可逆避孕措施的下降趋势更为显著。队列分析则显示出流动人口采用不可逆避孕措施的代际特征,受严格计划生育政策影响更大的1976-1984 年的出生队列更倾向采用不可逆避孕,年轻队列更多使用短效避孕。在纳入所有控制变量后,不可逆避孕措施变化不明显,队列之间表现出相对的稳定性;当考虑子女数量和性别的随机效应时,模型分析结果表明政策调整对未生育的或已育一孩的流动妇女的避孕模式有显著影响,子女性别结构在短期内并没有改变性别偏好对于避孕行为的影响。

通过研究,我们认为流动育龄妇女在生育政策调整后的避孕模式发生了明显的变化,同时我们也认为流动人口避孕模式的变化是更广泛社会背景下的趋势性变化。政策调整前后的时期效应在某种程度上反映的是群众对政策的应激性响应。然而,避孕模式变化还受到更广泛的社会政策因素和经济、文化、技术因素等方面的影响。按照《流动人口计划生育工作条例》,现居住地对辖区内流动人口实施计划生育管理,组织相关机构“指导流动人口中的育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕措施,依法向育龄夫妻免费提供国家规定的基本项目的计划生育技术服务”。相对于流出地,流入地的经济社会发展程度更高,流动人口更便于获得更为优质的计划生育服务,特别是在推行均等化服务过程中,流动人口获得了与户籍人口相当的免费避孕服务。同时,由于户籍地对流动人口主要提供长效避孕方法,而流动人口长期在外,长效避孕方法不能及时落实也造成长效避孕措施被短效措施所取代。另外,流动人口长期生活在流入地的经济社会和文化生活中,也更为接受流入地提供的避孕服务,因此流动人口减少使用不可逆避孕方法是一个长期的趋势。随着机构改革深入,基层计划生育服务机构必然与相关卫生服务机构合并,流入地和流出地对流动人口提供的免费避孕服务短期内可能会弱化。在这一背景下,流动人口采用不可逆避孕措施的可能性会进一步降低,这可能对流动人口的生育和健康产生深远影响。

由于受流动人口动态监测调查数据的局限,我们无法获得流动育龄妇女在这一时期避孕方法的转换问题,本文只能对生育政策调整前后避孕方法使用的整体趋势进行探索,对于个体避孕转换的内在机制并未给出说明,这需要专项数据进行深入分析。