我国中原经济区人口与经济空间格局演变研究

王胜今,杨鸿儒

(吉林大学 东北亚研究中心,吉林 长春 130012)

一、引言

在十九大报告中提出了要以城市群为主体构建大中小城市与小城镇协调发展的城镇格局,传统的省域经济逐步向城市群经济过渡,城市集聚效应日益凸显。城市群已经成为中国经济社会发展的重要载体。随着区域经济和社会发展,城市群在促进经济发展的地位也更加凸显,我国中原经济区正是以中原城市群为支撑,涵盖河南全省及周边地区的经济区域。2012年国务院正式批复《中原经济区规划》,将中原经济区升格为国家级区域发展战略。中原经济区范围涵盖河南全省地级市;山西省:长治市、晋城市、运城市;山东省:聊城市、菏泽市;安徽省:宿州市、淮北市、阜阳市、亳州市、蚌埠市;河北省:邢台市、邯郸市等5省30个地市以及东平县、凤台县和潘集区所构成的具有高度紧密经济社会联系的经济区。

人口流动是产生区域经济均衡过程的重要因素,而区域经济非均衡是导致人口流动的重要驱动力。[1]区域经济的发展伴随着人口流动和经济集聚与扩散,人口与经济的协调发展能够促进资源的有效配置。人口与经济不协调发展会造成空间效率的损失和区域差异化加剧等问题。本文以我国中原经济区为例,基于空间计量等方法研究人口与经济的互动关系和空间格局的演变。

二、文献综述

早在18世纪末期经济学家们已开始重视人口与经济发展的关系问题,如亚当·斯密认为人口增长是经济繁荣的象征,人口增长作为经济发展的结果,同时又是推动经济发展的动力。库兹涅茨从人力资本、集聚经济以及技术进步等方面得出了人口增长与经济发展之间的正相关关系。[2]经济发展好的区域能够吸引劳动力的流入,形成大量的人力资源,更多的生产要素不断涌入。而人口的迅速扩张造成人力资源的浪费和公共资源的缺乏,导致经济增长乏力,由于人口的空间分布效应与经济增长的时序不同步,从而出现人口与经济的不协调发展。

近几年人口分布与经济发展格局的研究受到国内外众多学者关注,研究方法较多地运用空间计量分析区域人口与经济的空间格局。肖周燕以中国1990-2010年地市区域为样本,纳入空间效应探讨我国人口与经济的分布趋势、影响因素和地区差异,认为该时期的中国经济集聚远超前于人口集中区域;人口与经济分布的不一致性存在着较强的空间集聚和空间依赖。[3]王胜今等通过测算我国人口和经济分布特征指出我国人口分布和经济结构空间分布存在不均匀性,经济集聚程度要高于人口的集聚程度,东、中、西三大地区的人口和经济耦合度逐渐强化。[4]于潇等研究长吉图开发开放先导区的人口与经济协调发展,指出人口分布与经济分布呈现正相关性。[5]向云波等认为长江中游经济带人口聚集与经济聚集有弱相关性且经济集聚能力比人口集聚能力提升要快。[6]闫东升等通过研究长江三角洲人口与经济空间格局演变及影响因素,指出产业结构是影响人口与经济空间分布协调性的重要因素,人口与经济聚集的不协调性是影响区域差异的主要原因。[7]官冬杰等通过对重庆市人口与经济发展空间耦合研究计算了人口地理集中度、经济地理集中度和耦合指数,同时运用Geoda、ArcGIS软件建立相关模型得出该区域人口与经济发展差异显著,地理集中度呈现“一圈高,两翼低”的特征。[8]廉晓梅等通过对东北地区人口与经济空间格局演变分析,认为经济增长对于人口增长的拉动作用不明显,各地区人口与经济分布不均衡,通过分析空间自相关指出东北地区人口与经济分布较为分散。[9]周艳等分析了重庆市人口与经济空间分布关系,认为其人口与经济聚集逐步协调发展,自然条件、区位因素对人口与经济空间分布格局演变均有关系。[10]

不难看出,现有研究经济发达区域和沿海区域的人口与经济空间格局文献较多,但是对我国中部地区经济区的研究文献较少。中原经济区是中部地区承接发达国家及我国东部地区产业转移、西部地区资源输出的枢纽和核心区域。2017年底中原经济区总面积29万平方公里,总人口1.65亿人,GDP 为68 616.33亿元,生产总值仅次于长三角、珠三角、京津冀及长江中游城市群。研究中原经济区人口与经济的互动关系至关重要。鉴于此,本文选取我国中原经济区中的部分城市为研究对象,运用空间计量方法对中原经济区内部人口与经济的发展是否协调进行研究,分析该区域随着时间的推移,人口与经济空间格局如何演变以及空间变化特征。针对区域人口与经济的协调发展提供决策依据并提出相应的对策建议。

三、数据来源和研究方法

(一)数据来源

为分析我国中原经济区人口与经济空间格局演变,地级市常住人口、经济等数据来源于1996-2016年各省、市统计年鉴及统计公报;市辖区面积来源于《中国城市统计年鉴》。

(二)研究方法

本文选取人口-经济增长弹性指标,运用地理集中度、不一致系数等方法研究人口与经济的空间分布演变。通过全局Moran’s I指数测算各城市人口和经济空间自相关水平并且利用局域Moran’s I指数测算中原经济区的集聚程度。

1.人口-经济增长弹性

人口-经济增长弹性是指同一时期某个区域的人口增长率与经济增长率之比。主要反映该区域经济每增长1%所带来的人口规模变化幅度,经常用于衡量人口和经济协调发展的程度。[11]公式为:

其中,Δpop表示i区域某时期内的人口变化量;Δpop/pop表示i区域的人口增长率;ΔGDP表示i区域某段时间内的GDP变化量;ΔGDP/GDP表示i区域的经济增长率。

2.地理集中度

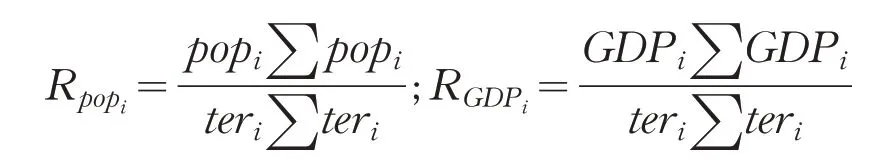

地理集中度包括人口地理集中度和经济地理集中度,是综合考虑了大区域的人口、经济总量与区域面积的因素,也是衡量人口、经济空间分布的有效指标。[12]其计算公式如下:

其中,Rpopi和RGDPi分别表示某年段i地区人口地理集中度和经济地理集中度;popi、GDPi、teri分别表示i地区的人口、国内生产总值、国土面积;∑是计算某种属性在大区域的累积。

3.不一致系数

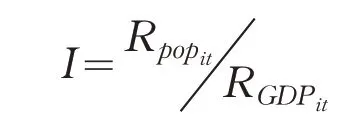

不一致系数为人口地理集中度与经济地理集中度之比,主要衡量人口与经济空间分布均衡程度。

式中:Rpopit为人口地理集中度,RGDPit为经济地理集中度。根据自然断裂点分类方法(Jenks)把人口与经济协调程度划分为三个类型:一类地区为经济集聚超前于人口集聚,二类地区为经济集聚与人口集聚相协调,三类地区为经济集聚滞后于人口集聚。

4.全局Moran’s I

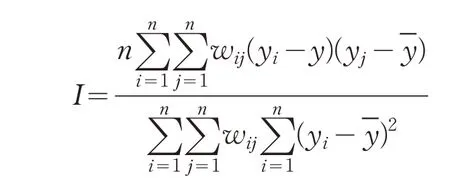

全局Moran’s I 是一种测度总体各观测值之间自相关水平的综合指标,反映了区域与周边区域的差异程度,计算公式如下:[13]

式中:I为莫兰指数,数值一般介于[-1,1]之间,反映空间领近区域单元属性值的相似程度;yi、yj分别表示为区域i和区域j的属性值;n为研究区域地理单元总数;为整个研究区域人口或经济的平均值;wij表示空间权重矩阵的任一元素,用于定义空间区域的互相邻接关系。

5.局域Moran’s I

表1 1995-2015年中原经济区各地市人口、经济增长率及弹性系数

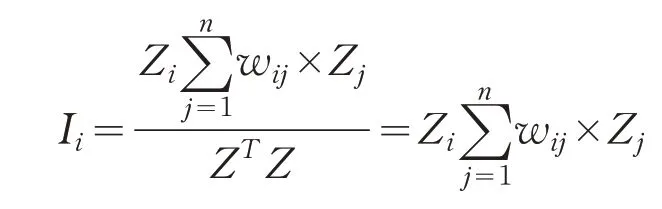

式中:Zi和Zj是区域i和j上观测值的标准化;wij是空间权重,其中。在给定置信水平下,若Ii和Zi都大于0,则区域i位于H-H象限;若Ii大于0且Zi小于0,则区域i位于L-L 象限;若Ii小于0 且Zi大于0,则区域i位于H-L象限;若Ii和Zi都小于0,则区域i位于L-H象限。

四、我国中原经济区人口与经济空间分布演变

根据各省统计年鉴,人口数据选取2005年和2015年各地市常住人口数据,经济数据选择2005年和2015年各地市GDP数据。测算地理集中度、不一致系数和空间自相关模型,对中原经济区的人口与经济空间分布演变进行研究。

(一)人口与经济协调关系分析

从表1 可以看出,1995-2015 年有29 个城市人口-经济弹性系数为正值,这些城市的经济增长会拉动人口的增长。其中阜阳市GDP年均增长率虽然超过了10%,但人口年均增长率和人口-经济弹性系数均为负值,经济增长并没有带来人口的增长,人口增长呈现负增长趋势,出现人口流失,这种资源型城市的转型升级可以实现经济的高速发展,但是由于没有提供相应的完善配套设施,难以增加人口的就业岗位,无法增强人口的集聚效应,导致人口外流。

总的来看,中原经济区1995-2015 年人口年均增长率为0.69%,GDP 年均增长率为13.5%,人口-经济增长弹性系数为0.05。通过人口-经济增长弹性指标解释,即中原经济区城市经济每增长1%,人口仅相应增加0.05%。经济增长对于拉动人口增长的作用非常弱。

(二)地理集中度分析

中原经济区30个地级市总体上呈现出中部城市人口地理集中度较高、西部及西南部城市人口集中度较低。经济地理集中度呈现出明显的“中心-外围”结构。根据ArcGIS 自然断裂点分类方法(Jenks),将其划分为5个基本类型(见表2)。

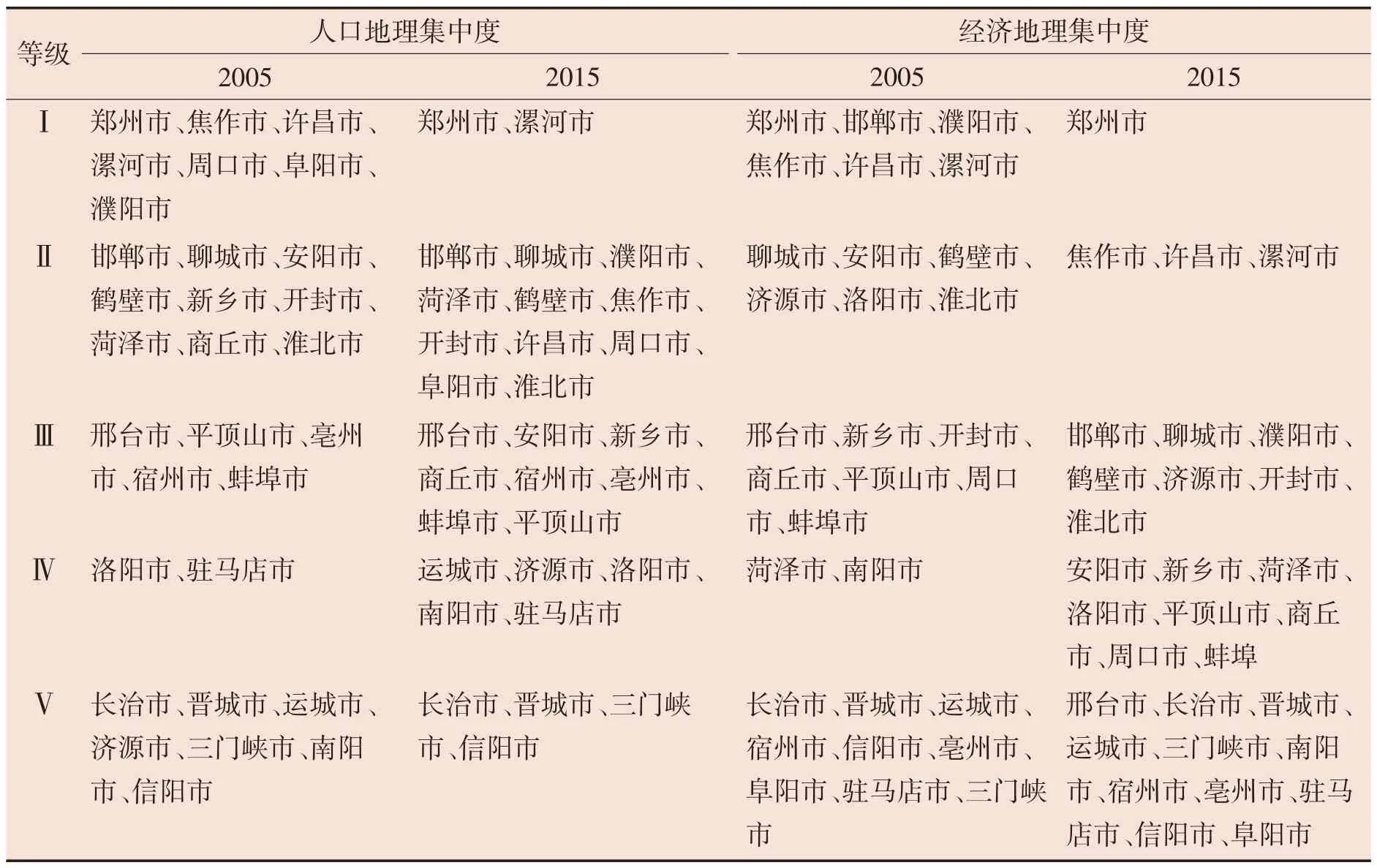

表2 2005年、2015年中原经济区地理集中度城市等级划分

2005年中原经济区各城市地理集中度呈现出明显的“点-轴”结构。从人口地理集中度来看,第一等级城市包括郑州市、漯河市、许昌市、濮阳市、阜阳市、焦作市、周口市,人口地理集中度分别为5.29、5.13、4.75、4.66、4.65、4.65、4.61,人口比较集中,属于中原经济区的核心区。第二等级城市包括邯郸市、聊城市、安阳市、鹤壁市等9 个城市,与第一等级城市基本相邻。第三等级城市包括邢台市、平顶山市、亳州市、宿州市、蚌埠市。第四等级城市包括驻马店市和洛阳市,人口地理集中度分别为2.86、2.32。第五等级城市包括长治市、晋城市、运城市、济源市、三门峡市、南阳市、信阳市,主要分布在中原经济区西部。从经济地理集中度来看,第一等级城市包括郑州市、焦作市、许昌市、漯河市、邯郸市、濮阳市,地理集中度分别为12.44、8.10、6.86、6.74、5.13、5.11。第二等级城市包括鹤壁市、聊城市、安阳市、济源市、淮北市、洛阳市,地理集中度分别为4.92、4.52、4.26、4.27、4.20、4.11。第三等级城市为邢台市、新乡市、开封市、商丘市、平顶山市、周口市、蚌埠市。第四等级城市包括菏泽市和南阳市。第五等级城市为长治市、晋城市、驻马店市等9 个城市,主要分布在中原经济区的西部和南部。

图1 2005年、2015年中原经济区人口与经济地理集中度

2015 年的中原经济区各城市地理集中度呈现“中心-外围”结构。从人口地理集中度来看,第一等级城市包括郑州市、漯河市,人口地理集中度为7.42、5.56。第二等级城市包括濮阳市、菏泽市、邯郸市、聊城市等11个城市。第三等级城市包括邢台市、安阳市、新乡市、商丘市等8 个城市。第四等级城市包括运城市、济源市、洛阳市、南阳市、驻马店市。第五等级城市包括长治市、晋城市、三门峡市、信阳市。从经济地理集中度来看,第一等级城市只有郑州市。郑州大都市区经济不断极化,区域经济发展不平衡。第二等级城市包括焦作市、许昌市、漯河市。第三等级城市包括邯郸市、聊城市、濮阳市、鹤壁市等7个城市。第四等级城市包括安阳市、新乡市、菏泽市、洛阳市等8个城市。第五等级城市包括邢台市、长治市、晋城市等11个城市,第五等级的城市主要分布在中原经济区的最外层。

总体上看,中原经济区的人口和经济地理集中度不断随时间演变,人口高度集中区域范围缩小,经济地理集中度进一步向核心区极化(见图1)。人口集中度均衡发展,经济呈现“中心-外围”的区域不均衡发展态势。从人口集中度来看,2005年人口集中度呈现“点-轴”结构,轴为“太原-郑州-合肥发展轴”,点为濮阳市。2015年人口分布不再过度集中在这条发展轴线上,而是更加分散。相比较2005年人口集中度,2015年中原经济区西部地区和南部地区人口集中度有所增加,第五类城市数量明显减少。从经济地理集中度来看,2005年经济分布集中在中原经济区中部核心区域,但2015年经济高度集中于郑州市大都市圈,随着高铁经济、米字型交通和大型航空港的建立,使得郑州市经济快速发展,郑州作为国家中心城市,政策上予以倾斜,也使得周围资源不断集中。经济地理集中度中的第一类城市数量减少,第二类城市逐渐演变为第三类城市,第五类城市不断增多,呈现出“中心-外围”的不均衡发展态势。

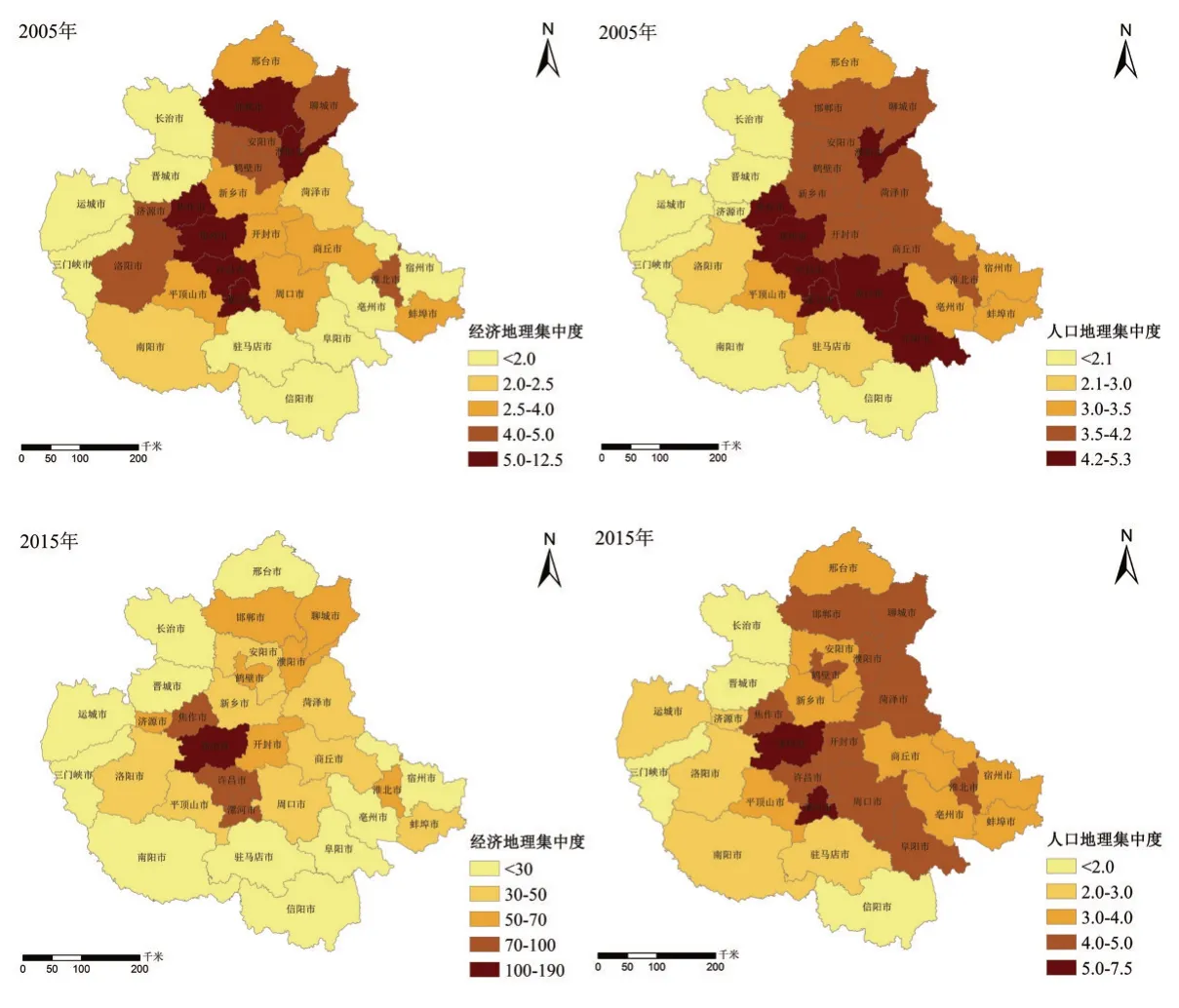

(三)人口与经济一致性分析

通过对不一致性的分析能够更清晰得出中原经济区人口集聚与经济集聚的关系,根据2005年和2015年地理集中度计算不一致系数I,将中原经济区根据自然断裂点分类法划分为以下三种类型:一类地区即超前型(I≤0.85),表示经济集聚程度超前于人口集聚程度;二类地区即协调型(0.85<I≤1.33),即经济集聚程度与人口集聚程度相对协调;三类地区即滞后型(I>1.33),即经济集聚程度滞后于人口集聚程度。从图2可以看出,中原经济区的人口与经济空间分布超前型区域范围缩小,协调型和滞后型区域范围逐步在扩大。

2005 年一类地区(超前型)有郑州市、长治市、邯郸市、焦作市等13个城市,占中原经济区的43.33%,主要分布在中原经济区的中西部地区,城市分布比较集聚;二类地区(协调型)有运城市、邢台市、南阳市等11个城市,占中原经济区的36.67%,城市分布较为分散;三类地区(滞后型)有6个,占中原经济区的20%,主要分布在中原经济区的东南部地区。2015年一类地区(超前型)有郑州市、晋城市、焦作市、济源市等9个城市,较2005年占比下降了13.33%,主要分布在中原经济区的西部;二类地区(协调型)有长治市、邯郸市、安阳市等共12个城市,较2005年占比上升了3.33%;三类地区(滞后型)有邢台市、运城市、菏泽市等,较2005年占比上升了10%。三类地区主要集中在中原经济区豫西山前平原及淮河山地丘陵区,受到自然条件的限制,基础设施较为薄弱,人口的空间分布相对分散,而这些地区主要以农业生产为主,产业结构水平低,经济发展水平落后。其中,商丘市、运城市和邢台市由二类地区转变为三类地区,即经济集聚程度滞后于人口集聚程度,主要由于商丘市处于豫东平原,是主要的粮食生产区,受到农业耕地红线的局限,难以发展大规模工业,导致其经济发展水平落后。运城市的产业结构主要以资源型为主,资源的逐渐枯竭导致其主导产业受影响,经济发展落后。邢台市由于工业占比较高,多为高污染、高耗能和低附加值产业。随着对生态环境保护要求的提高,产业转型升级过程中没有相应的配套资源。

图2 2005年、2015年中原经济区人口与经济集聚关系

从总体上看,中原经济区大部分城市呈现超前型和协调型,这部分城市主要位于中原经济区的中部地区,依靠便利的交通优势,加上政策倾斜,对这些区域的发展具有强化作用。综合能力较强区域,人口、经济集聚能力也比较强。而东南部主要为黄淮地区,以农业发展为主,经济附加值较低,人口不断外流,人口与经济发展不协调。从2005年和2015年的对比分析可见,滞后型地区的增加进一步反映出中原经济区人口与经济的不均衡发展态势。

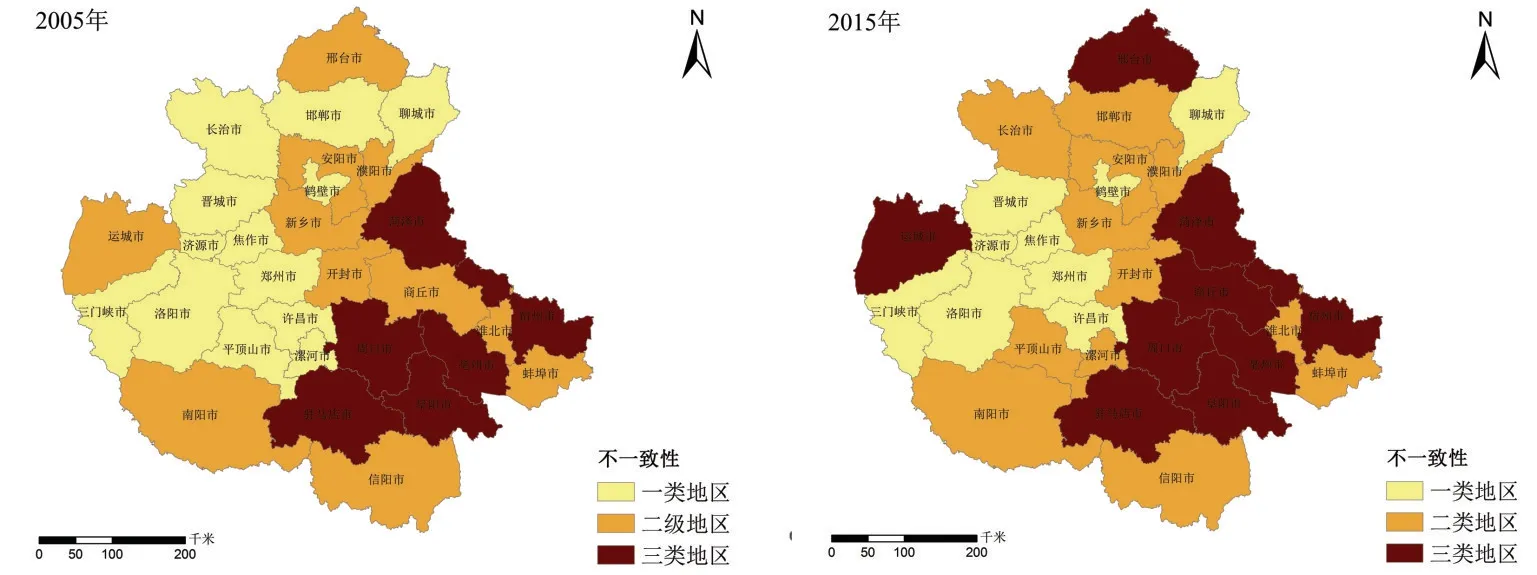

(四)人口与经济全局空间关联性分析

将2005 年和2015年人口、经济地理集中度作为变量,利用Geoda 软件进行全局自相关分析,结果显示,2005年和2015年中原经济区人口与经济空间分布的全局Moran’s I指数分别为0.43和0.29,Moran’s I均通过了P(0.01)的检验,呈现出正相关关系。说明中原经济区经济集聚发展的同时也促进了人口的空间集聚。但是,2015年相比较2005年Moran’s I值有所下降,说明中原经济区的人口与经济空间分布的相关性逐渐减弱。

从图3 可以看出,中原经济区大部分城市分布在一、三象限,呈现出高-高(H-H)分布和低-低(L-L)分布情况。高-高(H-H)分布说明人口增长速度快和经济发展快,经济的增长会带来人口的增长,产生人口的聚集情况,同时人口的增长也会使得经济发展速度逐步提升,具有相互促进的作用。在自身发展的同时能够带动周边区域人口与经济的发展,具有一定的扩散效应。低-低(L-L)分布说明经济发展速度缓慢的地区对于人口的吸引力较差,存在人口流失的现象,人口集聚效应弱。

图3 2005年、2015年中原经济区人口与经济Moran’s I散点图

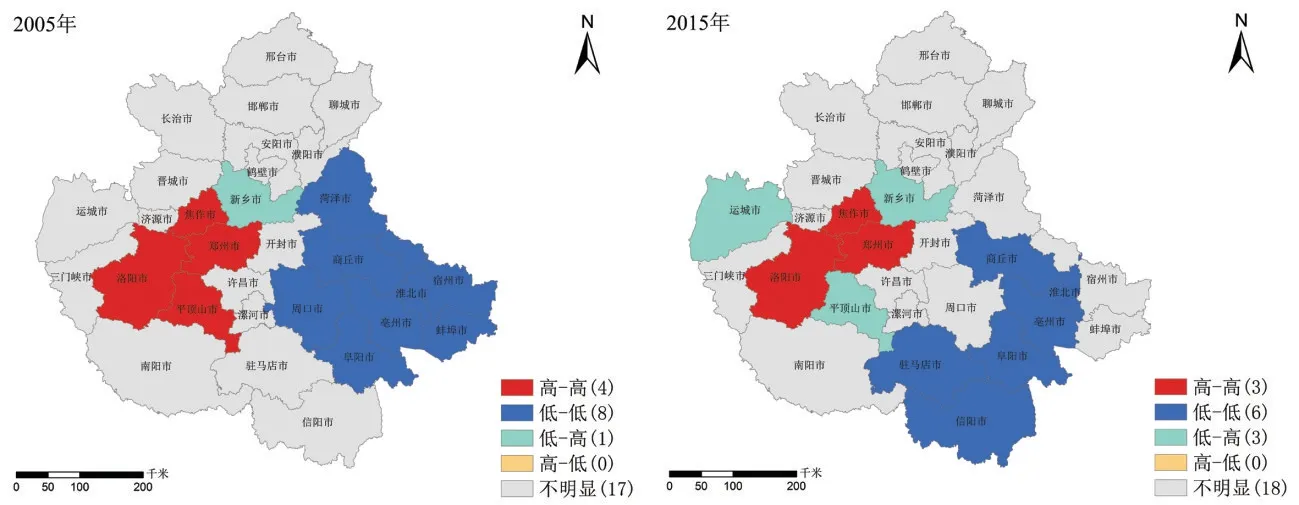

图4 2005年、2015年中原经济区人口与经济LISA图

结合局域Moran’s I 散点图可以将区域空间分布的差异化呈现出来。[14]如图4 得出中原经济区人口与经济分布关系变化过程,2005年和2015 年人口与经济分布的高-高(H-H)类型在中原经济区的中部地区,主要以郑州、洛阳、焦作等地区为中心。因为郑州作为核心城市,交通优势和政策导向使其具有较强的人口、经济聚集作用,洛阳作为河南省的副中心城市,随着产业结构的升级,加大了对第三产业的投入,吸引了人口的流入。同时,可以看出中原经济区的东部和东南地区2005年和2015年均呈现低-低(L-L)分布情况,说明这部分地区发展总体情况较差,人口与经济增长速度都较慢,集聚能力弱。2005年新乡市和2015年新乡市、平顶山市和运城市呈现低-高(L-H)态势,说明这些城市虽然与发展态势好的地区相邻,但由于当地经济主要以资源型产业为主,对于人口的吸纳作用较弱,人口和经济集聚效应较弱。

通过以上分析得出经济发展与人口集聚呈正相关关系,即经济发展程度越高的地区人口集聚效应越强,发展程度越低的地区人口流失程度越高。例如豫中地区凭借优势的地理位置,密集的交通线路,产业结构持续优化,经济不断发展,人口不断聚集。郑州作为中原经济区的中心地区依托米字型交通优势,郑州经济发展迅速带动周边地区整体发展,吸引大批企业和产业落户,同时不断引进优秀人才,出台相应扶持政策,人口的不断聚集能够带动产业的发展,产生更多的创新力量和发展动力,对经济增长和社会进步起到带动作用,形成经济与人口相互促进的发展态势。作为经济发展良好的豫中地区的洛阳依靠第二产业的转型升级和壮大发展第三产业,经济发展势头迅猛,形成投资高地,集聚人才和资金,以产业吸引人口集聚,以人口带动经济进步。经济发展缓慢的山西长治主要以发展煤矿资源等资源密集型产业为主,但是近年来随着资源的衰竭、资源环境的保护和产业转型,导致经济发展速度放缓,从而整体区域就业态势严峻,外出务工人员增多,人口不断流出,消费能力减弱,经济进一步衰退。由此可见,经济的发展与人口的集聚相互作用,呈现协同发展的关系。

五、结论与政策建议

通过对中原经济区人口与经济空间格局演变进行研究得出以下结论:第一,从中原经济区人口与经济增长协调性来看,人口-经济增长弹性系数为0.05,经济增长对人口增长的拉动作用不显著。第二,中原经济区的人口和经济地理集中度随着时间的演变,人口高度集中区域范围缩小,经济集中度进一步向核心区极化。人口集中度呈现均衡发展,经济呈现“中心-外围”的区域不均衡发展。中原经济区大部分地区呈现协调型和超前型,这部分地区主要是中原经济区的中部地区,人口、经济集聚能力较强。滞后型地市数量增多也说明了人口不断增多,资源无法与之配套,经济发展缓慢。第三,中原经济区2015年较2005年Moran’s I呈现减少的趋势,人口与经济空间分布的关联性逐渐减弱。中原经济区人口与经济协调发展存在一定的空间差异,大部分城市分布在一、三象限,呈现出高-高(H-H)分布和低-低(L-L)分布情况。

本研究根据以上结论,结合中原经济区人口与经济发展的不均衡态势,经济发展水平较高的地区伴随着人口的不断流入,吸引外围地市人口和资金的流入,经济水平较低的地区人口不断向经济发达地区流动,使得区域发展更加不均衡。因此提出以下三点建议:

一是利用自身优势加快产业转型升级。中原经济区应充分利用区位优势,依托密集型高铁和公路交通,学习发达地区的先进发展经验,同时结合本地资源禀赋、发展基础和特色产业优势,形成产业互补的边界城市经济圈。加快第一产业和第二产业转型升级,优化产业内部结构,培育发展壮大第三产业,逐渐形成“三二一”的产业结构。

二是注重人才培养,助力经济良好发展。因地制宜实施人才培养计划,提供人才发展平台,不断推进人才政策创新、理念创新、形式创新和服务创新,发挥市场在人才资源配置中的决定性作用,完善人才的“招、引、聘、留”等方式,通过人才的集聚效应,发挥“项目引人才,以人才带项目”效能,助力产业发展,激活经济活力,促进当地经济快速发展。

三是因地施策,促进经济人口协调发展。经济发展能够反作用于人口的分布,经济发达地区对人口具有很强的吸引力。但某些地区经济发展较为缓慢,人口数量却在增多,可以加大政策优惠,吸引企业入驻,完善市场体制机制,促进民营企业和中小微企业发展,提供大量的就业机会,形成劳动力的有效利用。同时加大对人才的补贴力度,完善人才各项保障制度以吸引高端人才流入。