基于集中指数的我国居民医疗服务利用公平性分析

谢世发, 郑艳楠, 付先知, 孙长青

自改革开放以来,我国卫生事业取得长足的进步,医疗服务水平显著提升,但居民“看病难、看病贵”等问题仍提示我国卫生事业在发展过程中存在一些问题,究其原因主要是因为卫生资源配置与利用的不公平所致[1]。2016年10月国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,纲要总体战略指导思想遵循四个原则,即健康优先、改革创新、科学发展和公平公正。其中,公平公正原则的提出,推动了健康领域基本公共服务均等化,维护了基本医疗卫生服务的公益性,促进社会公平[2]。医疗卫生服务利用(门诊服务利用和住院服务利用)作为卫生服务利用的重要评价指标,直接反映卫生系统为居民提供医疗服务的数量和效率,间接反映卫生系统通过卫生服务对居民健康状况的影响[3]。医疗服务利用的公平性是评价卫生服务效果的重要指标,一个良性的医疗服务系统应实现它的公平性。本文通过分析“十二五”期间我国医疗服务利用公平性及其影响因素情况,研究解决对策,提出相应的建议,旨在为优化医疗卫生资源配置提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究相关数据来自于2011—2015年间《中国卫生统计年鉴》和《中国卫生和计划生育统计年鉴》。

1.2 研究方法

1.2.1 集中指数在对卫生服务公平性的研究中,常用集中指数来测量。近几年,毛璐等[4-5]学者将集中指数引入宏观领域进行研究分析。集中指数可以从总体上量化与经济因素相关的卫生服务利用和卫生资源配置的公平程度[6-7],其取值范围[-1,1]。为正值时,说明较多的卫生资源倾向于配置在经济水平高的地区;为负值时,则倾向于经济水平低的地区[8]。集中指数计算公式如下:

其中,r为经济水平排序,h为卫生资源量排序,μ为卫生资源量均值。

1.2.2 集中指数分解集中指数分解法可以将卫生资源量的集中指数分解为各影响因素对不公平的贡献,分解公式如下:

1.3 数据处理

本研究运用Stata 14.0软件进行数据处理。

2 结果

2.1 全国宏观层面统计性描述

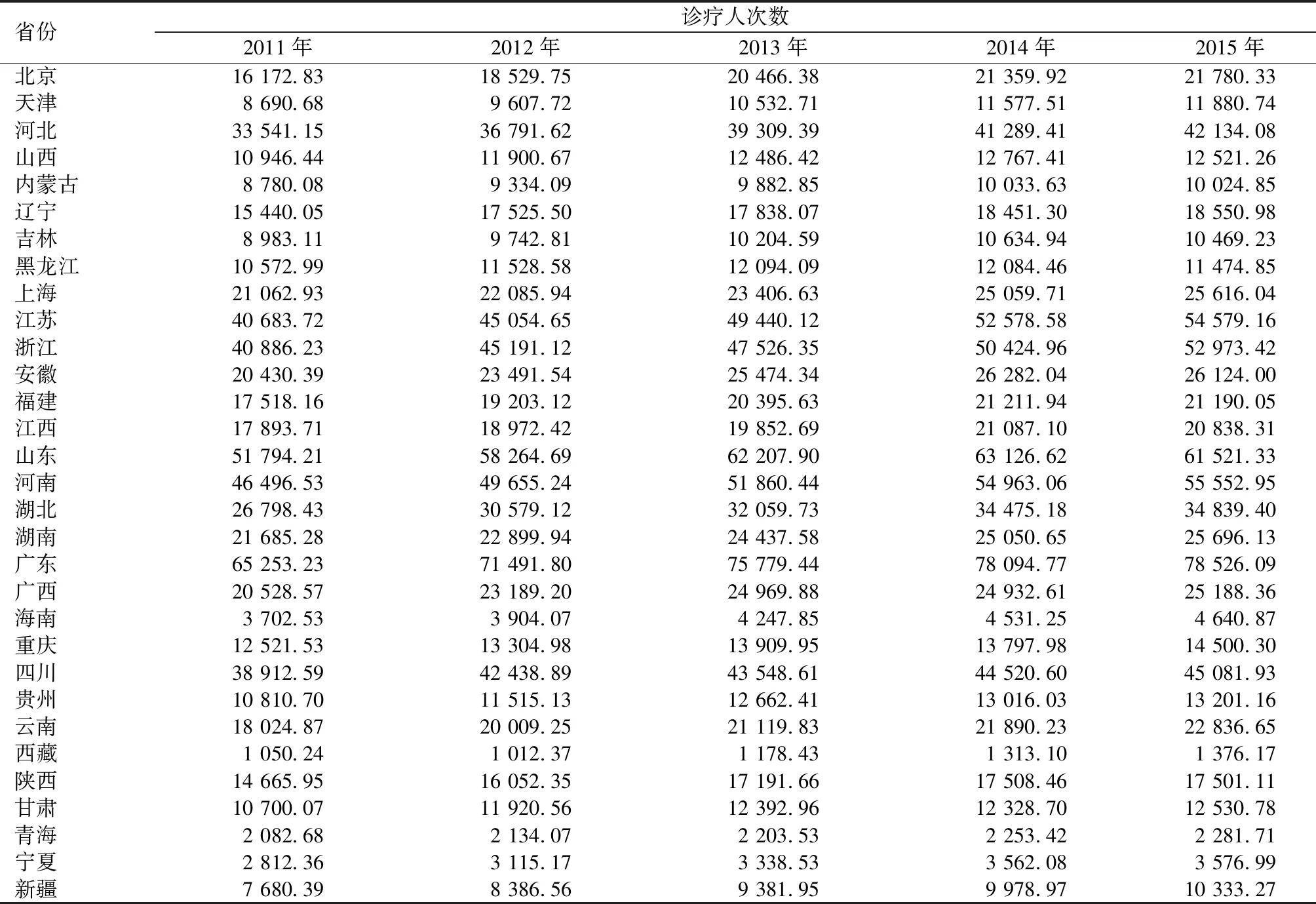

选取诊疗人次数和出院人数[11]来反映我国居民门诊医疗服务利用和住院医疗服务利用基本情况。2011—2015年,全国各省份医疗卫生机构诊疗人次数均呈现出上升的趋势。2015年全国各省份医疗卫生机构诊疗人次数达到769 342.51万人,相比2014年增加9 155.88万人,相比2011年增加了142 219.89万人。从不同区域来看,5年中,诊疗人次数东部省份利用较多,均高于中部、西部区域。我国各省份门诊医疗服务利用诊疗人次数指标的纵向比较来看,5年间,西藏、青海、宁夏、海南、新疆等省份诊疗人次数最少,广东、山东、河南、浙江、江苏等省份诊疗人次数最多。以2015年为例,广东省医疗卫生机构诊疗人次数为78 526.09万人次,而西藏自治区仅有1 376.17万人次。

2011—2015年,全国各省医疗卫生机构出院人数均呈现上升的趋势。2015年全国各省份医疗卫生机构出院人数达到20 955.01万人,与2011年相比较,2015年全国各省份医疗卫生机构出院人数增加了5 690.19万人;与2014年相比较,2015年全国各省份医疗卫生机构出院人数增加了589.28万人。从东中西三个区域来看,我国东部区域医疗卫生机构出院人数5年来一直处在第1位;从不同地区来看,以2015年为例,医疗卫生机构出院人数排在前5位的地区分别是四川、山东、河南、广东、湖南,最多的四川省出院人数达到1 542.57万人;排在后5位的地区分别是西藏、青海、宁夏、海南、天津,最少的西藏自治区出院人数仅为28.74万人。见表1和表2。

表1 2011—2015年我国各省医疗服务利用情况 万人

表2 2011—2015年我国各省住院医疗服务利用情况 万人

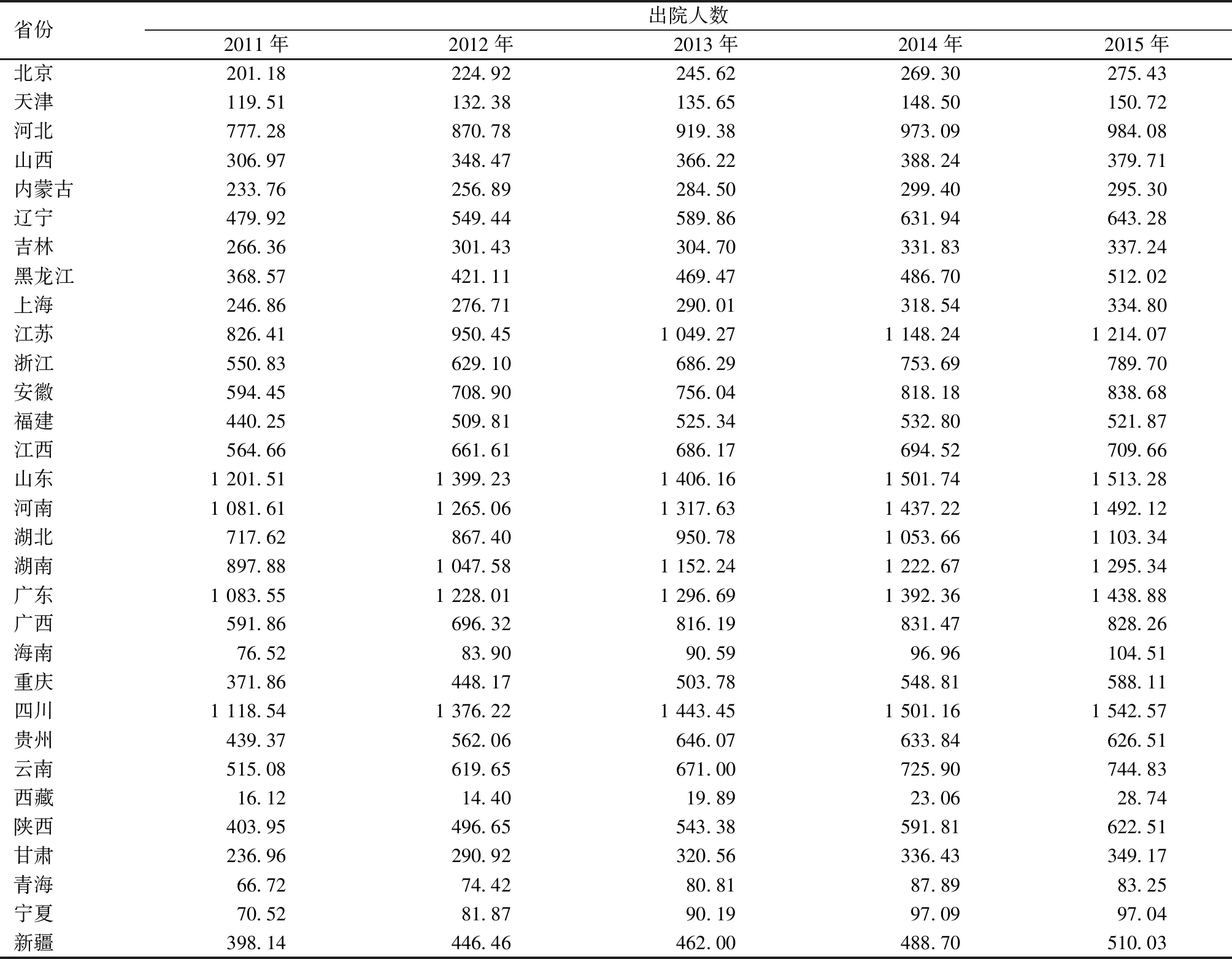

2.2 不同省份五分位组统计性描述

分别对2011-2015年全国各省份年末人均GDP按照由低到高分成5组,结果5年中门诊医疗服务利用最多的主要集中在最富裕20%省和次富裕20%省,最少主要集中于最贫困20%省、次贫困20%省、中间20%省,除中间20%省之外,5年中卫生机构门诊服务利用诊疗人次数指标随着经济水平的增高而增加;5年中住院医疗服务利用最多的省份主要集中在次富裕20%省,最少的省份主要集中于最富裕20%。见表3、表4。

表3 2011—2015年我国各省门诊医疗服务利用分布 万人

表4 2011—2015年我国各省住院医疗服务利用分布 万人

2.3 居民医疗服务利用公平性分析

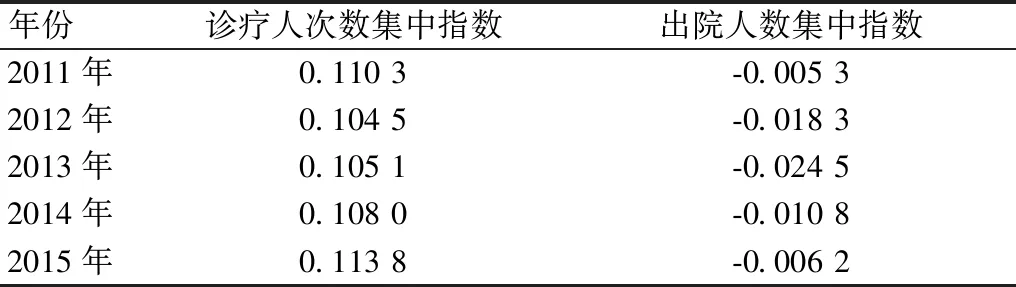

2.3.1 我国各省医疗服务利用集中指数2011-2015年诊疗人次数CI值分别为0.110 3,0.104 5,0.105 1,0.108 0,0.113 8,反映出其分布倾向于经济水平较高地区。从趋势中可以看出,除了2012年有所下降,其余均呈现上升趋势,表明倾向于经济水平较高地区的程度越来越高,不平等程度越来越明显。2011—2015年出院人数CI值分别为-0.005 3,-0.018 3,-0.024 5,-0.010 8,-0.006 2,反映出其分布倾向于经济水平较低的地区,其公平性程度要优于门诊服务利用。门诊医疗服务诊疗人次数指标集中指数数值均在0.1以上,表明整体表现为不公平性。见表5。

表5 2011—2015年我国各省医疗服务利用集中指数

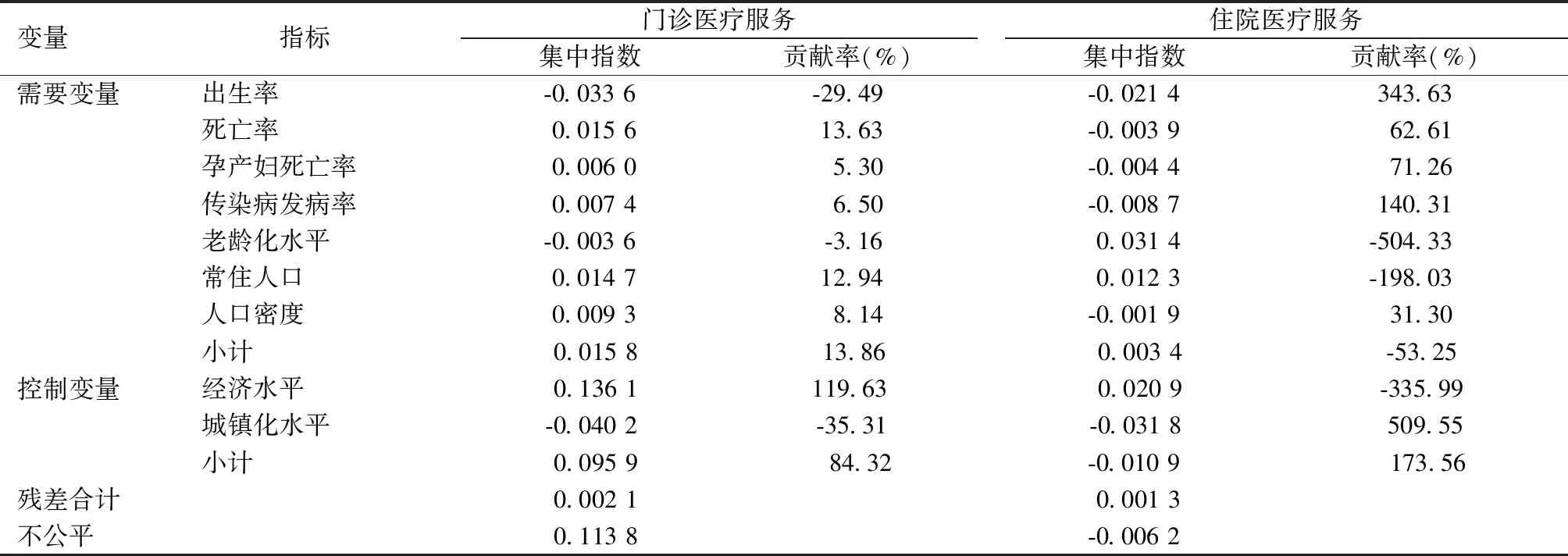

2.3.2 我国各省医疗服务利用集中指数分解医疗服务利用的数量受“需要变量”和“控制变量”的共同影响[10],集中指数计算的不公平为不同经济地区之间总的不公平,包括由卫生“需要变量”不同引起的不公平和由“控制变量”不同引起的不公平[6]。在诊疗人次数方面,出生率、老龄化水平、城镇化水平分解后的集中指数为负值,说明这三个因素使门诊医疗服务利用倾向于经济不发达的地区,其余因素集中指数为正值,说明倾向于经济发达地区。在贡献率方面,“控制变量”贡献率为84.32%,其中人均GDP贡献率最高,其次是城镇化水平;“需要变量”贡献率为13.86%,其中出生率、常住人口、死亡率的贡献率较高。在出院人数方面,人均GDP、老龄化水平、常住人口分解后集中指数数值为正值,说明这三个因素使住院医疗服务利用倾向于经济发达的地区,其余因素集中指数为负值,说明倾向经济不发达的地区。在贡献率方面,“控制变量”贡献率为173.56%,其中城镇化水平贡献率最高,其次为人均GDP;“需要变量”贡献率为53.25%,其中老龄化水平、出生率、常住人口对出院人数不公平性贡献较高。见表6。

表6 2015年我国各省医疗服务利用集中指数分解

注:总集中指数等于各变量集中指数的代数和,“控制变量”决定的集中指数等于总体集中指数减去其他因素决定的集中指数,“控制变量”和“需要变量”对总体集中指数的贡献率为经济因素决定的集中指数与总集中指数之比。集中指数有正负之分,单个变量的贡献率可以>100%,也可以<100%

3 讨论

3.1 我国居民医疗服务利用整体上存在不公平性

整体上来看,我国居民医疗服务利用存在着不公平性,门诊服务利用表现为偏向于经济水平较高的地区,住院服务利用偏向于较低地区。从2015年数据可以看出,我国居民诊疗人次数和出院人数的集中指数分别为0.113 8和-0.006 2,居民门诊服务利用的不公平程度明显高于住院服务利用。从五分位组的结果也呈现出在门诊服务利用上,更倾向于最富裕20%和次富裕20%的省份。

3.2 经济水平对居民医疗卫生服务利用公平性影响较大

对集中指数进行分解后,发现城镇化水平对诊疗人次偏向经济发展水平较低地区的不公平贡献率为35.31%,对住院人数偏向经济发展水平较高地区的不公平贡献率达到509.55%;人均GDP对诊疗人次偏向经济发展水平较高地区的不公平贡献率为119.63%,对住院人数偏向经济发展水平较低地区的不公平贡献率达到335.99%。由此可见,城镇化水平和人均GDP导致的居民医疗卫生服务利用的不公平性较大,这与沈迟、王爱芹等[8、10]学者的研究结果一致。

3.3 老龄化水平对居民住院服务利用公平性作用明显

对出院人数的集中指数进行分解后,发现老龄化水平对出院人数偏向经济发展水平较低地区的不公平性贡献率较高,老龄化水平对居民住院服务利用偏向经济发展水平较低地区的贡献率明显高于其他需要变量,说明在经济发展水平落后的地区,老年人群利用了较多的住院服务。这主要是由于我国老龄化进程加快、65岁及以上老年人口持续增长、高龄老人增长过快等原因引起。这部分因人口特征引起的住院卫生服务利用不公平性,可认为是合理的不公平性,而由经济水平差异导致的不公平性,可认为是不合理的不公平性。

综上所述,我国居民卫生服务利用存在着一定的不公平;居民医疗服务利用受到经济发展水平的影响较大。

4 建议

4.1 缩小城乡区域差距,促进医疗服务公平

从对医疗服务不公平的贡献来看,不管是门诊医疗服务利用还是住院医疗服务利用,经济水平、城镇化水平均贡献较大[11]。有学者研究认为,造成我国医疗服务不公平的根本原因之一是城乡二元社会结构[12]。这种二元社会结构逐渐固化,最终形成了“城乡分支,一国两策”的不平等社会体制[13]。我国城乡卫生事业之间的差距实际上是城乡“二元”经济社会结构在卫生领域的体现。加快城镇化进程,加快缩小城乡收入差距进程,是促进城乡卫生医疗服务公平的重要着力点。

4.2 加快建立统一的城乡居民基本医疗保险制度进程

我国人力资源和社社会保障部“十三五”规划中提出“建立统一的城乡居民基本医疗保险制度”,试图通过打破户籍限制,将城乡居民纳入同一种体系,从而真正解决医疗领域的城乡二元分割问题,实现社会公平公正[14]。但是目前来看,“城乡医保统筹”制度具体如何促进城乡公平方面尚未明确,政府相关部门应加快其进程,早日实现公平、平等。

4.3 优化医疗资源配置,改善医疗服务公平

我国医疗资源配置和卫生服务利用的基本原则之一就是公平性,医疗资源的配置公平影响着医疗服务利用的公平性。“十三五”卫生与健康规划[15]明确指出,制约卫生与健康事业改革发展的内部结构性问题依然存在,其中很重要的原因之一就是卫生资源总量不足、布局结构不合理。对于各种卫生资源,国家能够公平、平等的分配,居民能够公平、平等的享有,才能真正实现医疗服务的横向公平和纵向公平,才能使全体居民平等受益。

4.4 加强基层医疗机构服务能力建设,改善医疗服务平等

在考虑控制变量对医疗服务利用影响的同时,不能忽视需要变量的影响,如老龄化水平、人口出生率、常住人口等指标的影响。对于不同地区来说,加强基层医疗机构建设,切实利用基层卫生服务,能够降低常住人口等需要变量带来的不公平。在农村地区,加快乡镇卫生院建设,加大卫生资源投入;在城市地区,加快社区卫生服务机构建设,切实利用社区基层卫生服务。政府相关部门应以基层卫生服务机构改革为重点突破口,逐步提高我国卫生服务利用的公平性和可及性。