成都市严重精神障碍患者阳光救助数量和费用的时空差异分析

齐亚娜, 卢敏, 张伟,3, 杨晓妍, 王威, 李红娟, 胡耀, 曾筱茜, 王军

目前,精神疾病位居我国疾病总负担首位,严重精神障碍患者已超1 600万[1]。严重精神障碍又称重性精神疾病,指具有精神病性症状,社会功能严重受损,无自知力的精神疾病,包括精神分裂症、偏执性精神病、双相情感障碍等[2]。若因贫困无法医治或治疗效果不佳,患者发病时可出现肇事肇祸等危险性行为而频发“关锁”现象,造成严重的社会安全与伦理道德问题[3]。为加强严重精神障碍患者的管理,建立长效医疗救助机制,成都市政府于2009年启动阳光救助项目[2]。随着该政策的延续和完善,接受救助的精神障碍患者人次及救助资金逐年增加[4]。本研究通过收集救助患者的年度住院信息、医疗费用结算及生活补助等费用指标,分析不同政策环境下成都市三个圈层及不同经济水平地区的救助数量及费用的分布差异,为客观评估项目效果及后期政策完善提供数据支撑与参考依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

资料来源于2009年5月—2017年10月期间成都市13家阳光救助项目定点医院收治的严重精神障碍患者的住院记录及费用结算信息,包括出入院日期、住院天数、住院费用补偿总额、医保分摊费用、民政救助费用、残联分担费用及住院期间生活补助等数据。

1.2 研究方法

1.2.1 指标选取选择救助患者的住院天数、住院医疗费用补偿总额及构成(医保、民政、残联依据政策标准按比例分摊,剩余费用由卫生专项资金兜底)、住院期间生活补助费用作为观察指标。

1.2.2 政策期分组通过查阅政策文件与年度报告并结合专家咨询法,分析阳光救助政策在不同时期的救助标准,按调整节点分为5个政策期,分别是:Ⅰ期(2009.6.1日—2010.12.31日):自2009年5月启动救助[2];Ⅱ期(2011.1.1日—2011.12.31日):2011年初,生活补助由12元/天调整为14元/天[5];Ⅲ期(2012.1.1日—2014.5.31日):2012年初,住院总费用补偿限额由6 600元调整为7 500元[5];Ⅳ期(2014.6.1日—2015.6.11日):2014年6月起,生活补助实际为20元/天;Ⅴ期(2015.6.12日—2017.10.30日):2015年6月起,住院总费用限额调整为急性期11 200元(200元/天)、缓解期13 500元(150元/天)、维持期100元/天;住院时间急性期不超过56天;生活补助调整为25元/天[4,6]。

1.2.3 地区分组阳光救助2013-2016年按圈层(即距离成都市中心的距离[7])对救治数量有明确要求[8],且医疗费用与当地经济水平有关,故地区分组可按照:①成都三圈层:一圈层(成华、青羊、武侯、金牛、锦江5个中心城区)、二圈层(温江、双流、龙泉驿、青白江、新都、郫县、天府新区7个区县)和三圈层(都江堰、彭州、邛崃、崇州、大邑、金堂、蒲江、新津、简阳9个区县);②四川省人均国内生产总值(GDP)根据2017年四川省卫生和计划生育统计年鉴[9],将各定点医院所在地区分为低GDP地区(GDP≤70 000元,7家)和高GDP地区(GDP>70 000元,6家)。

1.2.4 统计分析采用SPSS 22.0软件进行数据处理和统计分析。逻辑核查剔除异常值和重复值,住院费用补偿总额、住院生活补助缺失采用重要相关变量(政策期和住院总天数)回归填补。采用频数和比例描述不同政策期内的救助数量,根据政策期持续时间计算标准化年均收治人次数,计算公式:标准化年均收治人次数=实际收治人次总数×365天/政策期持续天数。选择均数和标准差、中位数和四分位数描述不同政策期内住院天数、医疗费用补偿总额及构成、住院生活补助等指标的分布特征。采用χ2检验比较救助数量、秩和检验比较救助费用在不同政策期内各圈层及不同经济水平地区的分布差异。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 救助数量和费用的时间分布

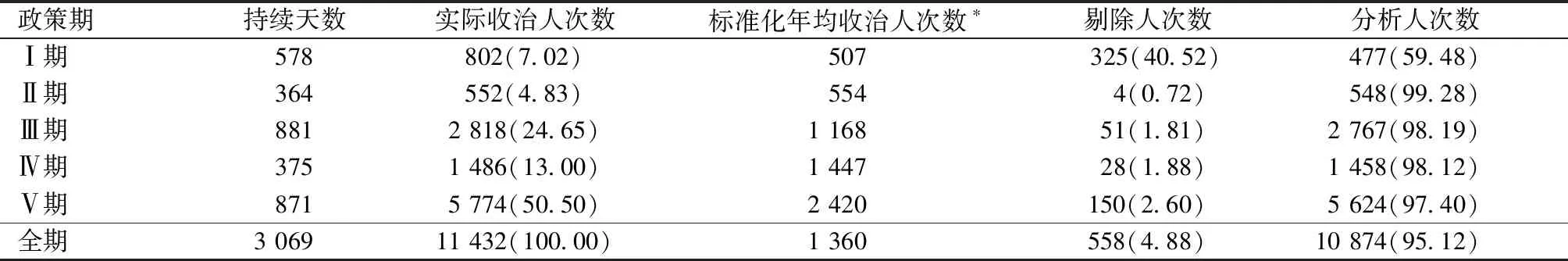

2009年6月1日—2017年10月30日,阳光救助项目共持续3 069天,收治严重精神障碍患者合计11 432人次,剔除住院天数缺失的558例(政策I期剔除比例最高),最后纳入10 874人次进行分析。从政策I期至V期,标准化年均收治人次数随政策期的发展而增加,平均增加速度48%。见表1。

表1 阳光救助严重精神障碍患者数量的时间分布 n(%)

注:*标准化年均收治人次数=实际收治人次总数×365天/政策期持续天数

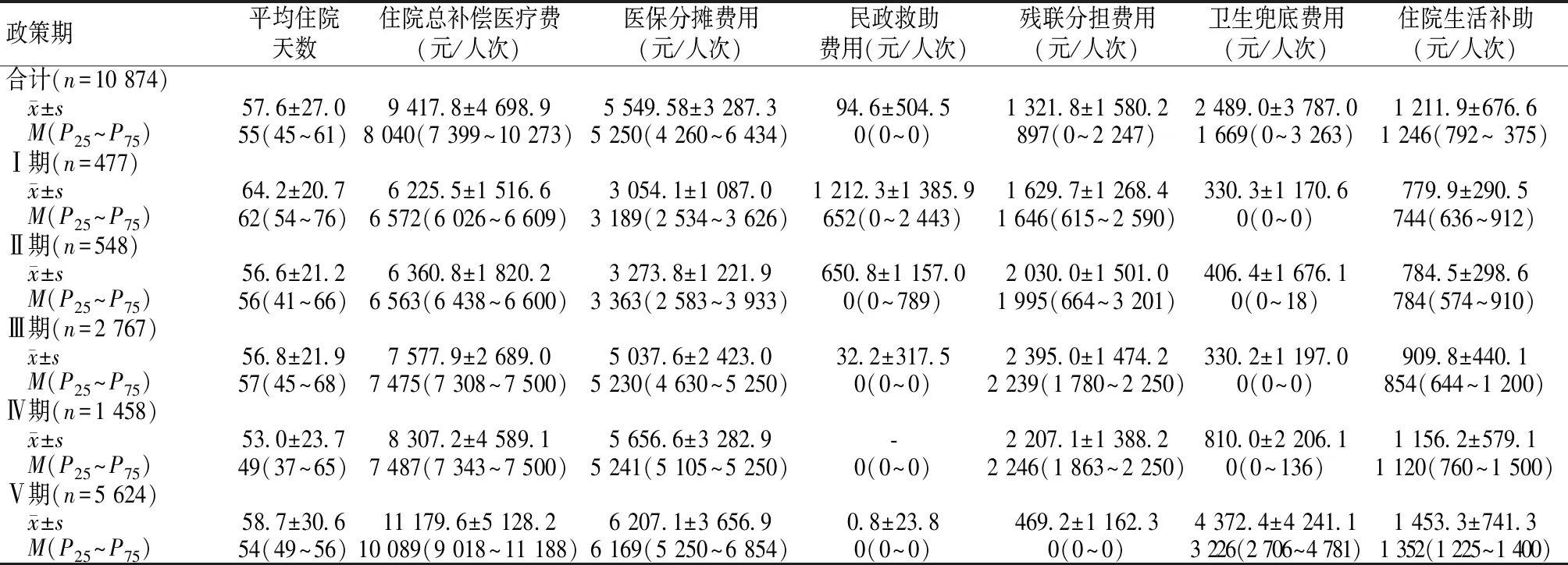

救助费用存在时间分布差异,表现为:①住院医疗费补偿总额呈明显增加趋势,政策I~V期的环比增加速度分别为2.2%、19.1%、9.6%、34.6%;②各政策期的医保分摊比例依次为49%、52%、66%、69%、57%,组间差异有统计学意义(P<0.05);③民政与残联分担费用逐渐减少,而平均每人次卫生兜底费用自政策Ⅳ~Ⅴ期,总增加速度高达4.4倍;④住院生活补助逐年增加,政策Ⅰ~Ⅴ期的环比增加速度分别为0.6%、15.9%、27.0%、5.7%。见表2。

表2 阳光救助严重精神障碍患者人均费用的时间分布

2.2 救助数量和费用的地区分布

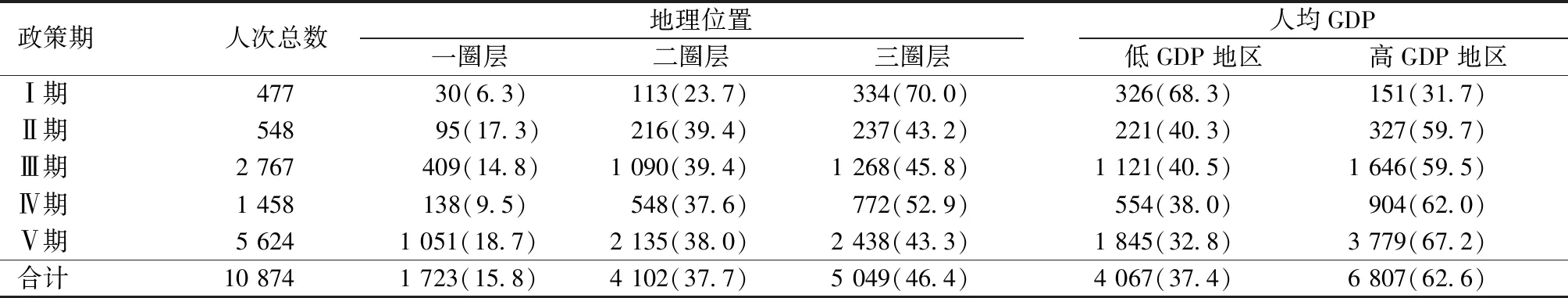

成都市不同圈层和不同GDP水平地区的救助人次数存在差异。政策I期和IV期相对其他时期,收治患者人次数在三圈层最多,一圈层较少,二圈层收治人次数较稳定(χ2=207.3,P<0.001);随政策期发展,救助人次数在低GDP地区逐渐减少,高GDP地区逐渐增多(趋势χ2=192.9,P<0.001)。见表3。

表3 阳光救助定点医院救助患者人次数的地区分布 n(%)

救助费用存在圈层分布差异:①住院总补偿医疗费在一圈及二圈层呈基本一致的增长趋势,三圈层在政策Ⅳ期明显高于一圈及二圈层;②医保分摊比例在政策III、Ⅳ期高于其他政策期;③住院生活补助在二圈及三圈层呈先降后升趋势,一圈层逐年增加。经秩和检验,以上差异均具有统计学意义(P<0.05)。见图1。

图1 成都市不同圈层的阳光救助费用分布

不同经济水平地区的救助费用也存在差异:①住院医疗费补偿总额低GDP地区普遍多于高GDP地区;②医保分摊比例在I~IV期,低GDP地区与高GDP地区持平或略低;在V期,低GDP地区相对高GDP地区比例较高;③住院生活补助普遍呈现高GDP地区高于低GDP地区。经秩和检验,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见图2。

图2 不同经济水平地区的阳光救助费用分布

3 讨论

精神卫生已成为我国突出的公共卫生问题,继2004年“中央补助地方重性精神疾病管理治疗项目”(简称“686项目”)初步形成医院社区一体化精神卫生服务模式后[10],成都市于2009年启动严重精神障碍阳光救助项目,通过卫计、人社、残联、民政等多部门协同、分工合作的工作模式[4],切实解决了患者治疗与管理的难题,缓解了患者及其家庭的心理压力与经济负担[11-12],维护了社会稳定与公众安全[13]。截至2017年10月,共救助精神障碍患者11 432人次,年均收治人次数逐年上升,卫生专项投入及医保分摊明显大幅增加。本研究通过对阳光救助患者数量及各项费用投入的时间和地区分布特征进行分析,可为后期救助费用重点投入及患者精细化管理提供循证决策依据。

本研究发现,阳光救助费用存在明显的时间变化趋势。随政策变迁,严重精神障碍患者住院医疗费补偿总额、住院期间生活补助明显增加,环比增加速度高达34.6%;而医保分摊比例基本均在50%以上,甚至接近70%;卫生专项资金兜底费用也呈4倍以上的速度增加。可见严重精神障碍患者的救助负担较重,医保统筹资金超支现象严重,甚至造成市财政专项资金不堪重负,使阳光救助的可持续性面临严峻挑战。一方面,说明成都市精神障碍的疾病负担确实较重,在各部门努力下,更多符合救助条件的精神障碍患者被发现并接受治疗。2015年年报数据显示,成都市严重精神障碍患者检出率达常住人口的0.42%[4]。同时,2013-2015年全国多中心大样本精神障碍流行病学调查显示,中国人群罹患任何一种精神障碍的时点患病率和终身患病率分别为9.3%和16.6%,较以往人群调查数据普遍有增加趋势[14]。建议成都市应继续增加阳光救助资金投入,投入额及配置应遵循科学数据循证决策,在经费有限的情况下,可基于患者救助成本效果研究证据,依据患者疾病分期及其并发症等指标制定分级补偿标准。另一方面,提示可能存在的过度医疗现象会造成费用补偿出现天花板效应,即普遍向政策救助封顶线靠近[15],尤其在医疗资源分配不均的情况下,救助的公平性与合理性难以保证[16-17]。建议建立“互联网+”精神卫生医疗服务整合体系[18],运用大数据创新性思维进行透明化、平台化管理。

研究还发现,阳光救助数量和费用存在明显的地区分布差异。一是救助数量在距离成都市中心不同距离的地区(圈层)分布随政策调整而有所变化;高GDP地区救助数量逐渐增多,而低GDP地区逐渐减少;二是患者住院天数呈总体下降趋势,经济较发达地区的住院天数较长;三是患者医疗费补偿总额在政策Ⅳ期(2014年6月—2015年6月)向三圈层和经济欠发达地区倾斜,其他政策期的地区分布差异不明显;四是医保分摊比例呈先升后降的趋势,当前经济欠发达地区的医保分摊比例较高;五是住院生活补助逐渐与当地的消费水平相一致,即距离成都市中心越近、经济较发达地区的补助费用较高。这说明在当前“健康中国”和“保基本、强基层、建机制”的政策背景下,国家卫生健康部门和医保部门正努力通过政策引导及项目实施的精细化管理,提高弱势人群享受医疗资源的可及性,同时考虑地区经济发展及消费水平差异,促进救助费用补偿增加的合理性,但仍存在患者普遍向经济发达地区聚集的现象。因此,应基于各地区人口基数和历年检出率,统筹规划定点医疗机构的设置及机构间的差异化分工,建立一套科学、规范、合理的疾病评估和转诊机制,利用互联网技术及数据共享支撑平台[18],促进阳光救助医院-患者-管理部门信息网络的分区域分级建设及协同发展。

本研究基于真实世界数据[19]对阳光救助患者数量和费用进行了科学分析。首先,按照不同时期救助实施方案,以政策调整时间节点作为分层依据,计算标准化年均救助患者人次数,实现了不同政策时期救助数量的可比性。其次,救助数量和费用的地区分布同时考虑了地理位置和经济水平,从不同角度作了较为全面细致的分析。第三,本研究纳入了成都市所有定点医院接受救助的精神障碍患者,结果具有较好的代表性和真实性。然而,由于目前各定点医院信息化建设总体落后,上报数据质量参差不齐且无法追踪,因而将损失部分数据,且上报数据信息量极为有限,无法进一步挖掘现象背后的深层次原因。建议加强阳光救助项目的信息系统建设与报送智能化管理[20],以实现定期实时评估,并基于评估结果适时调整救助政策。

(致谢:感谢四川大学华西医院心理卫生中心邱昌建教授对研究实施提出的宝贵意见;感谢四川大学曾瑜、普利明、龙毅宸三位同学在数据收集与整理中所做的工作,以及阳光救助定点医疗机构在数据收集过程中给予的大力支持)