新时代基层治理的实践转型

要:“权宜之计”是基层治理的实践常态“规则之治”是新时代基层治理实践转型的重要趋势。既有的国家中心论范式和社会中心论范式,均难以对基层治理实践中这一重大转向做出有效解释。基于“中央政府一地方政府一基层社会”互动视角,提出从“权宜之计”走向“规则之治”来概括这一基层治理实践转型。研究表明:“权宜之计”普遍存在于基层治理领域,灵活性和策略性是其典型特征,中央制度供给能力有限、基层社会不规则性与地方政府自主性是其生成的重要基础;随着国家治理转型和经济社会分化,地方政府自主空间被大大压缩,上推下压之间,“规则之治”取代“权宜之计”走向实践前沿,以其超时空的规则性而成为基层治理的重要方向。同时,通过研究也发现,权宜之计与规则之治并非简单的非此即彼的替代性关系,而是共同作用于基层治理实践中,构成了基层治理实践的重要规则体系。

关键词:权宜之计;规则之治;基层治理;制度供给能力

[中图分类号]C913

[文章编号]1673-0186(2019)01-096-011

[文献标识码]A

[DOI编码]10.1963l/j.cnkicss.2019.01.010

国家治理现代化,基础在基层,难点在农村。没有基层治理的现代化,就不会有整体意义上的國家治理现代化。自党的十八届三中全会明确提出“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”这一重大战略愿景以来,我国各地基层治理也进行了诸多改革实践。这些基层改革实践,涉及自治单元下沉、基层组织规范化建设治理规则外部嵌人资源激活自治等诸多方面,丰富的基层治理改革实践呼唤学界同仁:及时给出更加契合基层实践的合理的解释。同时,我国基层治理实践经验和历史教训值得认真总结,以期为当前基层治理实践提供有益镜鉴。

一、问题提出与研究进路

基层治理规则化一直是基层治理研究领域中的一大热点问题:在相当长一段历史时期内,为什么“权宜之计”是基层治理的主流?从“权宜之计”走向“规则之治”的现实基础和转型动力何在?基层治理实践中,“权宜之计”与“规则之治”究竟是什么关系?通过梳理从“权宜之计”走向“规则之治”这一基层治理实践转向,揭示其实践基础和动力机制。

长期以来,漫长的传统社会治理实践中,“皇权不下县,县下皆自治,自治靠绅权”成为学界大多数人的共识”,一来说明传统时期国家进村人户能力低下2,二来也反证郡县以下存在一个自洽的基层社会3),其中就包括了人情、面子、村规民约、宗法家规等内生规则和内生秩序,复杂社会的简约治理[4)成为国家治理常态,因此国家或政府对经纪人体制[5]依赖程度较高,本质上是国家缺少与广大农民个体直接打交道的基本能力。大集体时期,国家利用党的组织优势在基层社会全面建立了政社合一的人民公社体制,以组织化的手段实现了国家对基层社会的总体性治理,自上而下的社会主义国家治理规则或意识形态元素广泛地由外而内地进村人户(6]。分田到户以后,国家收缩,基层社会野蛮生长,党和政府中心工作转到以经济建设为中心上来,对基层社会的要求有三:一是控制人口数量;二是按时足额完税;三是保持社会稳定。税费改革之后,以资源下乡服务下沉等为主要内容的新时期国家基层政权建设转变明显[7],但国家认证能力[8]依旧有限,规则之治尚待时日。这类研究,多从国家能力视角看待基层治理规则化实践,认为在相当长一段历史时期内受国家认证能力、制度供给能力等限制,基层治理规则化程度有限,因此,基层社会内部存在广阔的权宜空间,权宜之计盛行。国家中心论范式,充分强调国家规则供给角色的同时,忽略了基层社会的复杂性给规则之治带来的实践挑战,复杂的基层社会实践呼唤更多的分析视角。

近年来,这种国家中心论范式受到了来自村庄社会视角下社会中心论范式的有力挑战。在部分村治研究学人看来,区域差异明显是巨型中国的基本特征,根据认同与行动单位差异可将中国农村划分为原子化村庄、小亲族村庄和宗族性村庄,不同性质村庄内部价值生产能力和规则供给能力不同),宗族性村庄内部共识度最高、规则性最强,其余村庄内生规则供给能力较差,但均共享熟人社会或半熟人社会这一乡土社会性质,差序格局和伦理本位[“0是其基本社会关系原则。信息模糊,既是国家能力有限的标志,又是基层社会自身架设的“防火墙””,加之基层社会内部事务异质性强,不规则性突出,细小、琐碎、偶发性明显[12,本身就为统一政策与有效执行带来天然张力,也为政策执行过程中的灵活变通埋下伏笔,潜规则或变通执行普遍。随着打工经济的兴起,农民非农化明显,村庄留守现象突出,逐渐剥离生产属性后的村庄内部事务日益稀薄,加之国家能力持续积累,基层社会可治理性增强。同时,熟人社会逐渐解体,无主体熟人社会[B渐显,村民价值体系走向多元,正所谓“一人一个号,各吹各的调”,村社内部规则供给能力瘫痪,急需外部介人调节,国家主导的“规则之治”呼之欲出。村庄社会视角下的社会中心论范式,充分认识到基层社会内部变迁对基层治理产生的冲击,对外部规则供给产生了更大诉求,但却难以解释“为什么在共享同一个中央政府的大背景下而各地基层治理规则化程度却存在巨大差异”这一现实命题,现实的困惑要求我们必须将视角再次转回政府,尤其是基层政府。

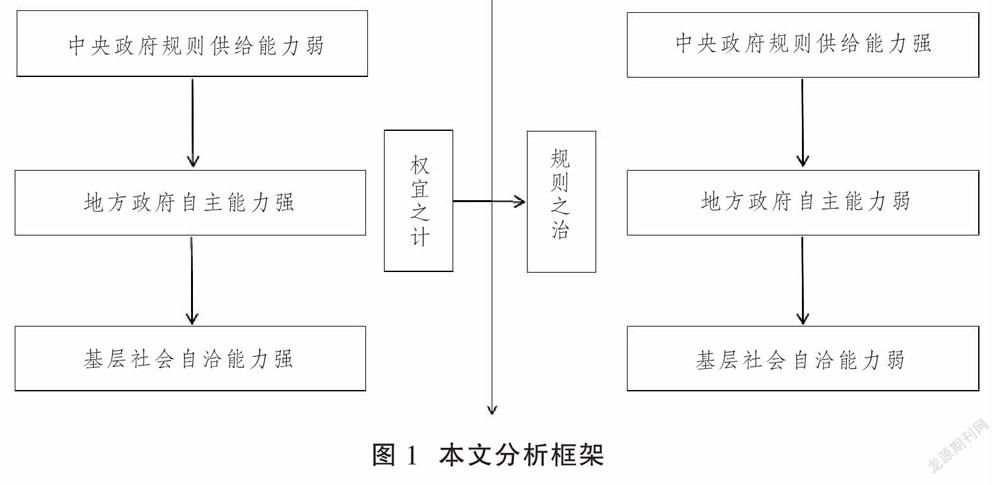

单一视角下的国家中心论范式和社会中心论范式均难以对从“权宜之计”走向“规则之治”的这一基层治理实践转型做出充分解释,有鉴于此,笔者拟秉持统合主义理念,将国家与社会互动视角引入进来,同时为了更加契合基层实践,将国家操作分为中央政府和地方政府,由此抽离出三大核心变量:一是中央政府规则供给能力,二是地方政府自主能力,三是基层社会自洽能力。

中央政府规则供给能力与地方政府自主性属于竞争性关系,中央政府规则供给能力强,在压力型科层制下,地方政府规则执行压力大,变通风险高,因此地方政府自主性差,如当前精准扶贫战略中的一系列规定;中央政府规则供给能力差,地方政府自主空间就大,自主能力越强,往往可以根据基层实际、利益取向、长官偏好等变通执行,权宜之计盛行,如二十世纪八九十年代的基层计生政策执行的区域差异。基层社会自洽能力是一个相对独立且稳定的关键变量,基层社会完整程度高,村庄价值稳定,内部规则供给越充沛,基层社会自洽能力越强,在中央政府规则供给能力低下的特定时期,在地方政府的自主性驱动下,权宜之计往往成为基层治理实践的常态;随着打工经济兴起所引起的现代性因素进村,加之城市化成为当前社会大势,基层社会流动性空前增强,家庭核心化趋势明显,价值体系走向多元,熟人社会解体,内部规则供给能力低下,外部规则介人诉求强烈,因此,村庄社会解体越彻底,对外部自上而下或由外而内的统一的公共规则供给依赖性越强,为国家规则全面进村提供历史契机,参见图1:

本文经验材料来自笔者及所在研究团队同仁于2018年7月5日至7月25日在北京郊区H村的田野调研。调研期间,笔者先后访谈了当地村两委干部、老党员、老干部、在村村民、镇党委组织委员、司法所干部等访谈对象,收集了大量一手资料。H村,下辖3个村民组、等小姓,以在地就近务工为主,中青年人进城,老年人在村生活,是我国众多普通农村中的一员,基层治理正处于“权宜之计”向“规则之治”转型实践当中,因此,H村具备个案意义上的典型代表性4]。

二、“权宜之计”:内涵、特征及其表现

在过去相当长的历史时期内,权宜之计广泛存在于各地基层治理具体实践中并扮演重要角色,成为透视我国基层治理的重要窗口。其具体内涵特征及其表现,值得高度关注。

(一)内涵与特征

所谓“权宜之计”,指为了应付某种情况或问题而暂时采取的办法或计划,出自《后汉书·王允传》:“及在际会,每乏温润之色,杖正持重,不循权宜之计,是以群下不甚附之。”本文主要取其暂时适宜的策略主义之意。为方便分析,将本文中出现的基层治理主体化约为乡村两级组织,即乡镇党委政府和村两委。权宜之计,既指中央政策统一规定下的“一地一事一策”,也指地方社会内部的灵活行政,主要突出其策略主义理念指导下的权宜治理。权宜之计产生于规则之治的前期,且普遍存在于基层治理实践中。相比规则之治,权宜之计具有以下几点核心特征:一是一定时空范围内的策略性突出。在具体的基层治理实践中,权宜之计并不追求长时段的普适性,重在“短平快”地解决问题或回应诉求,因此也就衍生出了权宜之计的地方性、应急性,或权宜性特征,策略主义[5]或特殊主义是其内生逻辑;二是权宜之计是政策变通的一种形态,本身并不与国家层面统一的通行规则相抵牾,重在总体性制度或政策框架下根据地方社会实际情况而相机抉择,并体现在低保、土地开发、计生政策等诸多需要地方社会大量参与的中央政策中。

(二)实践表现

考察基层治理具体实践过程中,发现权宜之计主要包括但不限于以下两个方面。

1.土地政策操作灵活化

现以笔者调研所在北京市郊区H村发生于1997年的一起招商引资项目征地期间涉及的农转非政策操作实践为例,以期对权宜之计有更直观的认识。

案例一:1997年,经当地党委政府多方斡旋争取,畅春园景区项目计划落地H村。按照规划,需要征占当地453亩土地作为补偿,以每亩1.1万元的价格进行土地补偿,同时,按照政策规定,H村村民可全部进行农转非,并且政策上也给予了这样的空间。如此一来,当地村民就面临一个基本选择,究竟是否选择农转非呢?对中青年人而言,20世纪90年代的城市居民户口意味着更好的就业机会、更完善的公共服务和社会保障,通过征地实现农转非无疑是一桩好事情;对当地老年人而言,长期生活在村,生活来源主要在村,农转非带来的户籍收益和社会福利有限,如果地方政府能够给予基本生活保障的情况下,不转户口也是可以的。此外,当地镇城范围内又恰好存在一批对城市居民户口需求旺盛的民办老师、镇聘工作人员以及部分工厂职工。具体如何操作呢?

这种情况下,当地地方党委政府和村两委干部经过协商,拿出了一套操作性方案,即“权宜之计”。具体内容如下:对于村庄愿意进行农转非的村民,应转尽转;对于60岁以上的老年人群体,原则上不建议进行农转非,作为回报,一是将土地征收后的村庄土地和山林留给这批老人,二是每人每月会有一定的生活补贴,以保障晚年生活;结余出来的户籍指标,在全镇范围内进行市场交易,所得户籍指标收益按照3:7的比例在乡村两级组织间分配。如此一来,老年人得保障,地方政府和村集体有集体收入,需要转户口的刚需人群也一次性解决了城市户籍问题。从当时来看,这一“權宜之计”无疑体现出了基层干部的工作智慧,在镇村、民等多个主体之间实现了多方共赢,取得了最大共识,达成了一个合意的工作方案。

2.低保规则地方化

根据操作方案,1997年至2002年期间,对于选择农转非的村民而言,每人每月可领取7.5元、20元、40元等逐年增加的占地粮食补贴,用以到乡镇粮站兑换米面油等生活资料,对未选择农转非的265名老人群体而言,每人每月可领取75元的生活补贴,享受更多的生活照料;2003年开始,民政系统中低保政策实施,在低保政策实施相对粗放的初期,地方政府将H村村民全部纳人了低保范畴,即“政策保”,以此将地方保障责任统一转移到国家层面统一负担,而问题恰恰出在近两年民政系统在全国范围内利用大数据比对技术对低保情况进行了大清查行动之后。按照规定,H村村民的确不符合城市低保条件,因此一次性将其低保指标取消。如此一来,当初未转户口的老年人群体利益预期就发生了剧烈变动,进而走上了群体性上访的道路。

从以上农转非政策实践及其后续补贴中,我们可以发现两项权宜之计:一是将农转非政策灵活操作,实现了当时地方政府村集体、村民、城市户口刚需群体等多方合意;二是利用低保政策的地方自主空间,将H村村民全部纳人北京市城市居民最低生活保障范畴。随着信息技术的进步和国家治理能力的发展,国家利用大数据比对技术在全国民政系统范围内开展了彻底的清查行动,将不符合条件的低保户彻底清理了出去,一举解决了存在多年的低保领域中死人保、人情保、政策保等诸多识别困境难题,基层社会权宜之计的操作空间被大大压缩,迫切呼唤新的治理规则。

三、“规则之治”:内涵、特征及其表现

随着国家治理理念的转型和治理技术的进步,规则之治日渐成为基层治理规则体系的重要内容,并演化为新时代基层治理实践的重要趋势。

(一)内涵与特征

所谓“规则之治”,主要是指基层治理的规则化,也可以称之为基层治理规则的现代化,以统一的、普适的、长久的、稳定的规则来取代之前相机采用的“权宜之计”。“规则之治”的出现,是随着经济社会发展和国家治理转型而产生的最新实践趋势。相比“权宜之计”,其核心特征有二:一是超时空的普适性和稳定性。相比“权宜之计”的小时空范围内的权宜性和灵活性,“规则之治”天然具备统一稳定、可持久等特征,不仅适用于南中北农村,更适合东中西基层社会;二是“规则之治”的存在或不断拓展,在一定程度上不断消解或挤压“权宜之计”的存在空间,将灵活机动的人为因素不断剔除出基层治理的空间,取而代之的是一整套具有长远预期的超越性规则体系。近些年,尤其是以习近平同志为核心的新一代中央领导集体对国家治理体系和治理能力现代化提出了更高的要求,并将其放在全面深化改革的总目标这一战略定位上,我国国家治理便进入了剧烈变革或转型时代。近年来,基层治理实践中,来自自上而下和由外而内的规则供给大大增加,极大改变了基层治理的基本生态。

“规则之治”的不断推进,主要体现在以下几个方面:一是对原先模糊不清的“权宜之计”空间进行再清理,并作出正本清源式规定,以统一的政策文本规定取代局部的灵活性操作,如上文案例中提及的农转非群体低保指标取消一事,本质上是新时代国家治理规则现代化进村对既有“权宜之计”的清理所致;二是从三重一大事项、财务操作、村民参与、村庄选举等诸多层面对基层社会进行规则化改造,如浙江宁海三十六条、河南邓州“四议两公开”、浙江诸暨对村民候选人选举资格的规定等,为新时代更高水平的基层治理提供规则体系;三是从技术治理的角度充分运用大数据技术等现代管理理念和技术,力求在短时间内掌握农村社会相对精准的全息信息,以消除信息不对称带来的政策偏移或执行走样,如精准扶贫领域对农户家计模式等基本信息的精准识别。以上均意味着来自中央政府自上而下统一的规则供给能力大大增强,地方政府灵活空间缩小,基层社会规则化程度不断提高。

(二)实践表现

由上可知,当地“权宜之计”主要体现在当地土地政策操作灵活化和低保政策地方化过程中,当前具体实践如何呢?治理规则是否有所变化?仍以H村基层治理实践为例。

1.土地政策规范化

据悉,2020年世界休闲大会会址选择落在了H村,根据相关规划,H村处规划占地275亩,计划采用“以租代征”方式使用土地。以租代征,顾名思义,土地所有权和承包权不动,不涉及土地赔偿问题,只需要对地面附着物进行合理补偿即可。由此产生了两个衍生性问题:一是地面附着物赔偿标准;二是土地权属关系问题。在此之前,按照国家统一的确权登记颁证部署,当地土地确权工作已圆满完成,当地每一块土地权属关系清晰,利益边界分明,因此不存在土地权利纠纷。加之当地出台了明确的地面附着物赔偿标准,对抢种抢建行为控制得力,因此地面附着物赔偿异议不大。由此也就意味着以租代征这一土地使用政策顺利落地,基础和前提正在于土地政策的规范化为当地村民确立了明确的利益边界关系,避免了不必要的纠纷和摩擦。

2.低保规则国家化

在2016年之前的十多年时间内,从2003年开始,当地未转户口的265名老年人群体开始享受北京市城市低保待遇,每人每月可领取75元至325元不等的低保金,与之相捆绑的还有教育、医疗等公共服务优惠,可谓福利巨大。从低保政策文本内容看,本意在于保障城乡低收入家庭的基本生活,可在低保政策实践过程中却出现了一批本不符低保条件却实实在在成为受益者的政策保群体。为了规范政策执行、提高政策实施质量,2016年开始,国家利用精准扶贫战略实施这一契机,对全国范围内低保情况进行了大数据比对,进而以技术化方式淘汰掉原本不符合政策条件的政策保、维稳保、人情保等。这一技术手段的应用,切实将低保规则实现由地方主导走向国家主导,有效提升了低保政策的公平性和有效性。

除此之外,在家庭矛盾纠纷方面,之前向来由村社内部精英或家族长辈介人调解,外溢到国家司法系统的案例极少;近些年,随着家庭观念的转变,尤其是家庭财产利益密集之后,极大地挑动着村民的利益神经,尤其是在对待女儿是否继承父母财产这一问题上,发生了巨大转变,即法律面前一律平等这一观念逐步走向司法实践。综上,我们可以发现:以土地政策规范化、低保规则国家化和男女性别实践平等化等现代规则正逐步进村,并极大改变了既有村庄治理实践和村民日常生活。

此外,值得一提的是,低保指标取消之后,涉事的老年人群体利益诉求并没有消失,反而以晚年生活保障为由不断上访,成为地方党委政府的一块心病。从政策文本内容看,以前的“权宜之计”没有问题,当前的民政系统大清理更没有问题,但是村庄矛盾却的的确确被制造了出来,且成为地方党委政府难以回应或解决的一大矛盾,只能忍受老人上访所带来的体制压力。笔者称这类矛盾为转型摩擦,即社会转型或治理转型所产生的社会矛盾。以上案例只是多年来基层治理实践中的冰山一角,类似的权宜之计转型实践更是非常普遍,笔者称之为新时代基层治理实践的重大转向。

四、从“权宜之计”走向“规则之治”:新时代基层治理的重大转型

基层治理体系和治理能力的现代化,按通常理解而言,具有以下几点重要表现:一是治理能力现代化;二是治理体系现代化;三是治理主体职业化。社会各界往往容易忽略却又极其重要的一点恰恰是:治理规则的现代化,即“规则之治”161。据笔者观察,存在三种类型的“权宜之计”转型实践:一是治理转型与“权宜之计”消解。即存在于传统时期的权宜之计,随着经济社会发展与国家治理转型,“权宜之计”的治理空间消失,“权宜之计”随之自然消解,如税费时期常见的“拔钉子”等群众工作方法。二是社会转型与“权宜之计”再造。即传统时期主要遵从地方社会内部规则,但随着村庄社会转型和农民家庭实践,部分规则得以重新确立并规范村庄社会正常运转,如当前应对老年人养老危机时的儿女同责和继承父母财产时的儿女同权,均代表了基层治理领域矛盾纠纷调解的规则转型。三是国家规则供给能力增强與规则治理。囿于经济社会实际情况和基层政府自主能力,传统时期出现了数量众多的“权宜之计”,随着基层社会规则自给能力式微和国家规则供给能力强化,相当一部分“权宜之计”被改造为统一的规范和规则,如低保政策转型实践。

(一)关键变量

“权宜之计”转型实践与以下三项关键变量密切相关:一是中央政府规则供给能力;二是地方政府自主能力;三是基层社会自洽能力。核心问题在于:基层治理实践必定依赖一定的治理规则,那究竟由谁来主导规则供给呢?换言之,基层治理规则是如何确立的呢?

1.中央政府规则供给能力

对单一制的中央集权国家而言,所谓中央政府规则供给能力,指来自中央自上而下和由外而内提供统一规范的制度规则的能力。在过去相当长的一段历史时期内,国家基础性能力不足,典型体现在信息不充分背景下的国家认证能力低下,因此也就不具备直接和每一个个体打交道的能力。因此国家对基层社会的治理意图也相对有限,主要以征兵、纳粮、缴税等汲取性任务为主。到了人民公社和单位制时期,全能主义政治体制下,凭借对生产生活资料的有效控制与意识形态教育,中央政府规则供给能力空前增强。改革开放以来,政治—行政之手从基层社会开始收缩,但仍保留了控制人口、汲取税费和保持稳定等几项主要职能。后税费时期,随着国家资源下乡和公共服务下沉,加之技术手段的发展进步,中央政府规则供给能力有了突飞猛进的进步,典型体现在精准扶贫工作和低保救济工作中大数据比对技术的广泛应用,极大地压缩了地方政府灵活操作、变通执行空间,有效提高了政策执行精准率和规范程度。

2.地方政府自主能力

地方政府自主能力,约等于地方政府规则供给能力,主要指地方政府在于中央政府和基层社会打交道过程中自主空间大小,与中央政府规则供给能力处于此消彼长的博弈关系中。传统社会时期,中央政府规则供给能力低下,信息不充分倒逼其对过程关注有限,主要聚焦治理结果,因此对经纪人体制或代理人体制依赖性强,就为地方政府变通执行或创设“权宜之计”提供了广阔的自主空间,如清末民初赢利型经纪的大肆摊派,给当时小农家庭造成了沉重的税费负担。中华人民共和国成立后,尤其是人民公社体制单位制确立后,全国上下一盘棋,中央政府规则供给能力较强,地方政府自主空间存在,但相比之前已大为减少。税费时期,中央政府從基层社会收缩,为地方政府创设了相对自主的治理空间。后税费时期,尤其是以习近平同志为核心的新一代中央领导集体治国理政以来,党中央对基层治理现代化、精准扶贫战略、乡村振兴战略等工作高度重视,高压态势之下,地方政府权宜空间再次收缩。

3.基层社会自洽能力

基层社会自洽能力,即基层社会内部自发回应内生诉求、处理内部问题的内生能力和内生秩序,基础在于内生规则。在相当长的历史时期,基层社会流动性不足,异质性低,社会结构完整、稳定,价值体系稳定,规则再生产能力发达,具备治理规则自我供给能力;随着经济社会发展,经济机会增多,基层社会流动性增强,异质性增高,社会结构松动,价值体系多元,规则再生产能力式微,规则自我供给能力走向瓦解,仅可维持最低限度的村庄生活秩序。

有鉴于此,在基层治理实践转型过程中,中央政府规则供给能力、地方政府自主能力与基层社会自洽能力不断发生变化,随之而来的是基层治理规则体系的消解、替代或再造。具体是如何生成或转型的呢?

(二)生成机制与转型动力

“权宜之计”之所以存在,或者说存在的空间究竟是如何生成的呢?和以下几点关键变量不无关系:一是中央政府规则供给水平和能力有限。众所周知,在过去相当长时期内,国家治理相对粗放,“抓大放小”是治理常态,因此国家政策也就不可能规定到政策执行的毛细血管中去。规则的弹性空间本身,为“权宜之计”的存在提供了制度空间。二是地方政府自主性。根据经济人理性原理,不论是市场主体还是政府各级组织,均存在组织自利的倾向。对地方政府而言,面对统一的中央政策,存在一个极其强烈的变通自利冲动,以更好地服务于地方经济社会发展。因此,地方自利性的存在,是“权宜之计”存在的心理动力机制。三是地方社会的不规则性和非均衡性。众所周知,“权宜之计”的实施,离不开基层社会这一广阔且复杂的社会基础。地方社会的不规则性本身与规则统一性、普适性内在具有天然的张力,客观上需要地方党委政府和村级组织灵活变通,根据地方社会实际情况相机决断,以更好地回应基层民众诉求或解决基层社会问题。值得一提的是,权宜之计的存在,既是地方社会灵活变通以更好地适应地方社会不规则性进而更适切地回应基层诉求、解决基层矛盾的必由之路,同时也是政策扭曲、干部贪腐等政策执行问题产生的制度温床。

规则之治的确定,不是朝夕之功,而是长期发展的产物。这一转型,背后同样存在几个关键变量:首先,国家治理的整体转型,主要体现在来自自上而下规则供给能力和要求大大提升,对基层治理转型提出了更高的要求。国家治理的现代化,一定离不开基层治理现代化,或日没有基层治理现代化,是存在重大短板和缺陷的国家治理现代化,是半现代化,规则供给能力的大幅度提升,背后离不开国家治理现代化的战略目标和治理意图。其次,基层社会的分化,产生了种类极其多样的利益群体,原先行之有效的“权宜之计”,越来越不适合新时代社会发展,反而制造出越来越多的社会矛盾,倒逼党委和政府采用更加公平统一、有效的治理规则,以此来回应群众诉求、解决群众矛盾。也正是在“上下挤压”间,“权宜之计”空间越来越小,“规则之治”逐步确定并称之为基层治理的普遍诉求和主流模式。也正是从这个意义上而言,国家治理转型是“规则之治”的战略驱动机制,基层社会利益群体分化是“规则之治”的客观社会基础,“规则之治”的实现,是上下互动的产物。上下之间,地方政府自主性即执行弹性越发逼仄。权宜之计与规则之治基本差异可参见表1。

此外,值得一提的是,“权宜之计”与“规则之治”并不是非此即彼、非黑即白的关系。以下有两点需要进一步辨析:一是“权宜之计”一定是坏的吗?二是“规则之治”实现之后,“权宜之计”就完全消失了吗?众所周知,“权宜之计”只是一时一地的策略主义产物,且大多是在既有政策框架下的灵活操作,以更好地适应地方社会经济文化实际情况和群众需求,因此,“权宜之计”没有好坏对错之分,只有适合与否之别,不宜轻易做出“消灭权宜之计”的肤浅论断。另外,“权宜之计”的存在,只要地方性经济社会复杂性需求驱动而存在一个永恒的但处于变动之中的模糊空间,“规则之治”的实现,只可以不断规范这一模糊空间的大体运作,却难以消除“权宜之计”的生成空间,即国家治理总是在模糊与清晰的两端之内游走,却难以从根本上彻底走向其中一端。原因无他,只要地方社会非均衡性依旧存在,规则体系就难以实现全面覆盖,制度缝隙一定存在,加之地方社会自利性的存在,就一定可以在既有规则空间范围内撕开一个灵活操作的“权宜空间”,以使得统一、普适的规则体系改造为匹配度更高的“权宜之计”。有鉴于此,“权宜之计”与“规则之治”不是严格的连续统,更不是非此即彼的替代性关系,而是相互补充、互为交织的治理空间,只是在不同历史时期、不同规则体系下,“权宜之计”和“规则之治”发挥作用的治理空间和方式产生基本差异而已。

五、结论与进一步讨论

“权宜之计”是基层治理的实践常态,“规则之治”是新时代基层治理实践转型的重要趋势。在基层治理现代化这一时代命题之下,基层治理中的规则之治转型内涵、动力机制及其衔接机制值得更多地关注与研究。基于北京郊区H村的田野调研发现:“权宜之计”普遍存在于基层治理领域,灵活性和策略性是其典型特征,中央制度供给能力有限、地方社会不规则性与地方政府自主性是其生成的重要基础;随着国家治理转型和经济社会分化,地方政府自主空间被大大压缩,“规则之治”走向治理实践前沿,以其超越时空的普遍性而成为基层治理的重要方向。同时,通过研究也发现,“权宜之计”与“规则之治”并非非此即彼的替代性关系,而是相互交织地共同作用于基层治理实践中,均构成基层治理实践的重要规则依托。

值得進一步讨论的是,对于广大中西部一般农业型村庄而言,打工经济发达,中青年人外流严重,村庄留守特征突出,村庄社会解体明显,内生秩序与内在规则尚处于转型当中,基层治理现代化大背景下的治理规则现代化的有效实现形式是什么呢?如何处理村庄内生规则与外部规则嵌人的关系问题?众所周知,规则建立并不等于“规则之治”,形式化的规则体系并不具备基层治理上的实质意义,只会沦为“纸上画画、墙上挂挂”的形式主义产物,因此,规则之治的关键绝不仅仅在于规则嵌人或规则融合,关键在于存在一个维系规则、利用规则并不断改进规则使之更好地匹配基层治理实践的有高度组织力的基层组织。有鉴于此,“规则之治”的有效实现形式与组织依托和基层组织组织力提升之间的关系,值得进一步挖掘。此外,新时代基层治理实践中,基层治理现代化的实践内涵是什么、究竟需要怎样的规则体系与之相配套、“权宜之计”与“规则之治”内在关系如何、何以“规则之治”成为基层治理现代化的重要方向等一系列问题的存在,为后续研究继续开展指明了方向。

参考文献

[1]曹锦清,刘炳辉.郡县国家:中国国家治理体系的传统及其当代挑战[J].东南学术,2016(6):1-16.

[2]尤琳,陈世伟.国家治理能力视角下中国乡村治理结构的历史变迁[J].社会主义研究,2014(6):111-118.

[3]费孝通.乡土中国生育制度[J].北京:北京大学出版社,1998:64-68.

[4]吕德文.简约治理与隐蔽的乡村治理:一个理论述评[J].社会科学论坛,2010(8):150-157.

[5]杜赞奇.文化、权力与国家——1990—1942年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,1996:37-51.

[6]张乐天.国家话语的接受与消解——公社视野中的“阶级”与“阶级斗争”[J].社会学研究,2001(6):73-85.

[7]周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006(3):1-38.

[8]欧树军.基础的基础:认证与国家基本制度建设[J].开放时代,2011(11):80-101.

[9]贺雪峰.论中国农村的区域差异——村庄社会结构的视角[J].开放时代,2012(10):107-129.

[10]周飞舟.差序格局和伦理本位从丧服制度看中国社会结构的基本原则[J].社会,2015(1):26-48.

[11]韩志明.在模糊与清晰之间——国家治理的信息逻辑[J].中国行政管理,2017(3):25-30.

[12]王向阳.从“片区制”到“社区制”:基层治理有效的安丘样本[J].学习论坛,2018(9):72-78.

[13]吴重庆.从熟人社会到“无主体熟人社会”[J].读书,2011(1):19-25.

[14]王宁.个案研究中的样本属性与外推逻辑[J].公共行政评论,2008(3):44-54.

[15]欧阳静.压力型体制与乡镇的策略主义逻辑[J].经济社会体制比较,2011(3):116-122.

[16]冷波.村庄规则之治何以实现?——基于华北里村的考察[J].北京社会科学,2018(3):70-76.

[17]狄金华,钟涨宝.从主体到规则的转向——中国传统农村的基层治理研究[J].社会学研究,

2014(5):73-97.

The Transformation of the Practice of Grassroots Governance in the New Era

——The Governance Practice ofH Village in the Suburbs ofBejjing City

W ang Xiangyang

(School of Politics and Public Administration, Wuhan University, Wuhan 430072)

Abstract:The expediency measure is the practice normality of grassroots governance, and the rule rule is an important trend in the transformation of grassroots governance practice in the new era. Both the national central theory paradigm and the social central theory paradigm are difficult to effectively explain this major shift in grassroots governance practices. Based on the interactive perspective of “centralgovernment-local government-basic society", this paper proposes to expand the reform of grassroots governance practice from "applicability measure" to "rule rule rule". The research shows that the expediency measure is universal in the field of grassroots governance. Flexibility and strategicity are typical characteristics. The limited supply capacity of the central system, the social irregularity of the grassroots and the autonomy of local government are the important foundations for its formation. With the national governance Transformation and economic and social differentiation, the local governmentsautonomous space has been greatly compressed, between the upper and lower squeezes, the rule of the rule to the frontier of practice, with its regularity beyond the space and time has become an important direction of grassroots governance. At the same time, through research, it is also found that the treatment of expediency and rule is not a simple alternative relationship, but a combination of grassroots governance practices, which constitutes an important rule system for grassroots governance practice.

Key words :expediency;rule governance;grassroots governance;institutional supply capacity