著作权合理使用的学术研究状况、趋势与对策分析

马玄 刘有东

摘要:为进一步明晰我国著作权合理使用的学术研究现状,并增强该领域立法与司法的整体协调功能,运用可视化图谱分析工具CiteSpaceⅢ,对1990—2018年期间具有重要影响力的学者、研究机构等状况进行知识图谱分析,发现我国在著作权合理使用的研究领域取得显著成效,并可能在互联网相关的著作权合理使用研究、利益分配机制领域形成研究热点。为使著作权合理使用制度进一步适应经济、文化和社会发展的现实需要,应当相应地适时启动著作权法的修订工作。关键词:著作权;合理使用;知识图谱分析;CiteSpace

[中图分类号]D923.41

[文章编号]1673-0186(2019)01-082-014

[文献标识码]A

[DOI编码]10.19631/j.cnkicss.2019.01.009

我国著作权法律规范主要包括“一部法律”和“六部法规”,已形成较为完备的法律法规体系。1999年《中华人民共和国著作权法》颁布实施以来,为更好地适应我国政治经济社会发展的需要和适当地与国际接轨,国家立法机关分别于2001年、2010年完成了两次修订工作。从现行《中华人民共和国著作权法》的规定来看,学术意义上的著作权合理使用是指“允许对一个享有著作权作品的表达性成分(亦即由著作权实际保护的部分)进行某种复制,即使著作权人并没有授权复制,复制者也不会因此被认为构成侵权”。但是由于我国著作权法起步较晚,基础相对薄弱,尤其在网络环境下,许多新兴作品创作方式(如鬼畜视频、微博云剪等)给著作权人原有的权利带来了新的挑战,可能会出现公众利用合理使用随意改编、使用已有版权的作品,使网络时代成为“免费时代”。我国著作权合理使用制度一直采取列举式的立法模式,这样便于操作但缺乏灵活性,难以应对复杂多变的环境。面对这样的立法现实,有关著作权合理使用问题的研究成果纷纷寻找应对之策,但受限于传统的研究方法和分析工具。为从新的视角明确我国著作权合理使用问题研究的发展历程、现状与趋势,本文运用可视化图谱分析方法,对研究热点、具有重要影响力的学者研究机构、学术趋势进行分析,并提出相应对策。

一、著作权合理使用的立法模式与进展

设置著作权合理使用制度的目的主要在于平衡作者利用该作品的企业与广大公众的利益,即允许在一定条件下可以不经著作权人的许可,不必向其支付报酬而使用其作品。这是三方之间寻求一种公正合理的解决方案,实现激励作者创作与使用人接近作品的平衡(4]。随着近年来科学技术的发展,著作权的载体、传播的方式等发生了巨大的变化,由现行的著作权合理使用制度所构建起的平衡状态被打破[5]。

(一)国外的立法模式

合理使用制度作为著作权法的重要制度之一,在平衡著作权人和使用人利益方面发挥着重要作用,各國著作权法及著作权国际公约都有相关规定。立法模式各有不同,大致可以归纳为以下三种:一是合理利用(Fairuse)模式。主要对合理使用的行为进行目的限定。如英国《版权法》的第29、30条规定三种目的可构成合理利用:研究或个人学习、批评或评论、时事报道。此目的之外的情况由法官判断,即在具体案例中,法官综合判断作品是否已发表,获取作品的手段,使用的量、方式、动机、结果,以及可否通过其他方式实现等因素进行裁决。二是合理使用(Fairuse)模式。如美国法,它有完全的开放性,具体表现为法官不受立法所列举的“合理使用”类型的限制。美国《版权法》第107条规定,合理使用标准包括批评、评论、教学学术研究等目的,包括但不限于以下四种类型:(1)使用的目的和性质,包括这种使用是具有商业性质或是为了非营利的教育目的;(2)有版权作品的状态,不同类型作品的版权利用形式不同,合理与否的界限不同;(3)对有版权作品的使用的数量和实质性,同整个有版权作品相比,所使用部分的数量和内容的实质性,比例失当则不能视为合理;(4)这种使用对有版权作品的市场所产生的影响。有美国学者认为,美国法的合理使用相比与其他法系国家具有更好的弹性程度”。三是著作权的例外(ExceptionofCopyright)模式,其特点为法律穷尽式地列举构成例外的具体行为,即采用狭义解释原则,这意味着法律没有明确规定,法官不得认定为权利的例外8。

(二)我国的立法模式与进展

我国著作权合理使用制度的规定与以上三种模式不同,属于合理使用和著作权的例外相结合的模式2。主要是因为我国加入了《伯尔尼公约》《与贸易有关的知识产权协议》和《世界知识产权组织版权条约》等国际条约。《中华人民共和国著作权法》第二十二条和《中华人民共和国著作权法实施条例》第二十一条规定的内容,参考了“三步检验法”(Three—stepTest):第一步,使用属于特殊情况;第二步,使用与作品的正常使用不相抵触;第三步,不得不合理地损害作者的合法利益。我国建立合理使用制度之初,在1992年处理合理使用等相关的知识产权冲突过程中,签订了《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》,并且颁布实施了《实施国际著作权条约的规定》以适当保护外国著作权人的相关利益。此后根据《知识产权协定》对《中华人民共和国著作权法》进行了第一次修改;第二次修改也基于世贸组织处理关于中美争端的背景凹。第三次修改是为主动适应我国社会面临的新情况而启动。目前,在国家版权局公布的《中华人民共和国著作权法》(修改草案第二稿)中对合理使用制度做了五个方面的调整。

二、研究工具及数据来源

利用科学知识图谱进行分析是一种新兴的科研方法,它通过对海量引文的知识进行分析,运用时间切片抓拍来显示研究领域的发展过程9。它能够从研究对象的外部特征中找到知识的显性内容,可以挖掘和归纳出某一领域的隐含的知识。随着包括可视化技术在内的各类分析法的兴起,知识图谱分析已成为当今科学计量学界较为普遍采用的方式。该方式目前主要运用于图书馆情报与文献学、科学研究管理等相关领域,在法学领域的运用近年来开始出现并逐渐增多10。本文选用美国德雷塞尔大学计算机与信息学院(CollgeofComputingandInformaticsofDrexelUniversity)陈超美教授开发的可视化图谱分析工具CiteSpacelllv.5.0.R7SE进行数据分析。

我国对于著作权法研究成果的文献计量研究,近年来取得了一系列进展。池莲香在对2009—2013年中国数字图书馆知识产权研究现状进行分析的基础上,得出该领域的研究热点主要有数据库知识产权、知识产权限制、著作权集体管理等。杨红岗、苏楠等通过对中国学术期刊网络出版总库1996-2011年的数字化作品版权保护问题进行分析,得出当时研究的主要方向和未来发展路径[12]。康卫敏、宋伟等通过对近十年来中国知识产权研究的知识图谱分析,得出近十年来学者主要关注的角度有著作权法、著作权和版权保护等制度。然而鲜有文献通过知识图谱分析对著作权合理使用加以细化研究,现有的关于著作权合理使用研究热点与前沿趋势研究缺乏客观数据支撑,研究结论易受主观因素影响,有鉴于此,本文运用可视化图谱分析工具对CSSCI数据库中的相关研究进行第二次评价,希望能给学界提供参考。

本文研究数据分别选取1990年9月—2001年10月、2001年11月—2010年3月、2010年4月—2018年10月CSSCI数据库收录的文献,在数据库中选择高级检索,采用主题词检索方式,通过设置(著作权and合理使用)or(著作权的限制or著作权限制)or(版权and合理使用)or(版权的限制or版权限制)等主题词为检索内容,经人工核查筛选后,共得到与著作权合理使用研究相关文献7461篇,将检索得到的文献以Refworks格式导出。将转化格式后的数据导人CiteSpaceⅢ,以《中华人民共和国著作权法>颁布至今和两次正式修订的时间节点,分四次设置时间分割(TimeSlicing),在节点类型(NodeType)里分别选择作者(Author)、研究机构(Institution)、关键词(keywords),时间跨度(YearPerSlice)设置为1年,根据不同类型的节点进行微调,运行CiteSpaceⅢ,最终得到文中各类著作权合理使用研究知识图谱。

三、分析结果

有关学术热点分布研究趋势与机构分布、基金来源与高产作者及高被引献分布的分析成果如下。

(一)学术热点分布

关键词是对论文主题的概括[4。本文以《中华人民共和国著作权法》颁布以来两次正式修订的时间为节点,分三个时段对收集文献中47362个关键词分析得到1990—2018年三阶段著作权合理使用研究高频关键词(表1);保持其他参数不变,将汇总数据再次导人CiteSpaceⅢ得到1990—2018年著作权合理使用研究热点关键词聚类图谱(图1)。

从表1可以看出,第一阶段,频次排名前10的高频关键词依次为“著作权法”(157次)、“版权法”(143次)、“版权”(125次)、“著作权”(124次)、“知识产权”(98次)、“知识产权法”(97次)、“合理使用”(84次)、“著作权所有人”(80次)、“著作权人”(63次)“法律保护”(36次),其中大部分为著作权法律研究的基础词汇,但第一次修订后排名前10的高频关键有了明显的变化,关键词使用频次显著提高。

第二阶段,排名第一的关键词从“著作权法”更换为“著作权”,说明我国研究领域从对著作权法律本身的关注转变到对著作权内容的关注;并且新增了一些研究热点,如数字图书馆(368次)、利益平衡(212次)、图书馆(180次)、版权保护(151次)。可以看出2001年的这一次修改,对我国著作权法研究领域有着非常大的影响。究其原因,一方面是由于第一次修改是基于加入世界贸易组织的直接需要,根据《知识产权协定》的要求全面修改著作权法,促进了著作权领域的法律研究发展,让我国著作权法与国际接轨;另一方面,随着科学技术的进步,纸质书本逐渐向电子图书方面转化,数字图书合理使用与保护的问题成了一个新兴的研究领域。

第三阶段的变化主要源自《中华人民共和国著作权法》的第二次修改。本次修改是为了履行世界贸易组织关于中美知识产权争端的裁定,2010年为执行世界贸易组织要求修改著作权法的裁决,仅修改《中华人民共和国著作权法》第四条、新增第二十六条,由于法条自身变动不大,著作权合理使用关注的热点内容变化也不大,仅新增了对网络环境问题的关注以及合理使用与法定许可之间界限的问题。

关键词往往是社会热点。1990—2001年时间段,按照热度由高到低排序的关键词依次为“著作权法”(0.15)、“版权法”(0.15)、“版权”(0.14)、“版权保护”(0.14)以及“保护期”(0.14)。这些词为当时的研究热点,与频次多少基本相吻合。2001—2010年时间段,研究方向转为更加具体的研究方向,“著作权所有人”中介中心度为0.24,成为最为中心的节点关键词,对比频次分析,可以看出该阶段的研究以“著作权所有人”为关联的节点,关联当时新兴的数字图书馆等新兴领域的著作权合理使用研究。在2010—2018时间段中,中介度较高的新出现关键词依次是“版权法”(0.18)、“侵权行为”(0.15)、“作品”(0.15)、“利益平衡”(0.11)等,可见自2010年《中华人民共和国著作权法》修订以来,著作权合理使用研究热点从“保护”转向“侵权行为”“利益平衡”关注度逐渐提升。这一方面可能是因为2010年修法,主要针对有关“依法禁止出版、传播的作品不受著作权法保护”的具体条款作出修改的具体反映,另一方面在网络技术的强势冲击下,传统印刷时代的著作权人、出版商及社会公眾之间形成的相对稳定的利益格局被打破,著作权人、网络服务商和社会公众之间利益平衡机制亟待完善[5),导致著作权合理使用研究的热点向“利益平衡”转移。

在1990-2018年著作权合理使用研究热点关键词聚类图谱(图1)中,圆圈表示该领域关键词节点,圆圈的直径与其频次成正相关,节点越大代表该关键词在文献中出现的频次越高、越重要;节点中心处表示该关键词出现的时间。从图1中可以发现,“著作权法”“版权法”“版权”“著作权”“知识产权”等关键词是类聚图谱中较大的节点,但是对分析著作权合理使用研究热点作用不大,仅是著作权合理使用研究的基础词汇。根据时间轴可以看出自我国著作权法颁布至今,“图书馆”“合理使用制度”“美国”“著作权侵权”“云计算”“3D打印”等关键词节点逐渐出现,且节点较大,已成为新的研究热点,说明由于作品的创作、传播和使用技术不断创新,我国著作权合理使用研究的内容也在逐步扩大。尤其是美国谷歌数字图书馆案件是否为合理使用的版权之争从2003年始到2015年10月结束[16],历经12年之久,最终获得美国法院合法判决,该案件获得国内著作权合理使用研究者持续关注,美国法院总结的四条合理使用判断方法(FairUse)亦成为新的研究热点。

(二)研究趋势与机构分布

1.研究趋势分析

从表2中可以看出,自1990年以来我国CSSCI数据库上发表著作权合理使用研究论文数量,主体呈现逐年,上升趋势。大致可分为三个时期:缓慢发展期、高速发展期、平稳发展期。1990-2000年为缓慢发展期,研究处于较低的热度,文章数量低于100篇1年,甚至有些年份不超过50篇,整个知识产权领域都还没有得到长足的发展,这可能与我国尚未加人世界贸易组织有关。2001-2010年为高速发展期,2001年首次突破100篇大关,2008年有小幅下降后又稳步上升,10年来文献年发表量呈现逐年上升趋势,可见著作权法的第一次修改对我国著作权法合理使用研究有着较大影响;从下降的时间节点可以看出法律问题研究与社会发展也是分不开的,2008年是极不平凡的一年,经历汶川地震、南方雪灾、北京奥运等重大历史事件,这可能也是导致年度发文数量有所下降的原因。2011年至今为平稳发展期,尤其是2012年《中华人民共和国著作权法(修改草案)》公布后,更引起社会广泛关注和业界争议,发文数量维持了较高水平,年發文量在500—600篇之间波动,未出现明显下降。可见在第二次修订著作权法之后,著作权合理使用领域的研究趋于稳定。

2.研究机构分布

研究机构发表的论文数量在一定程度上反映出研究实力。笔者通过对文献发表机构进行分时间段分析,可以看出,在缓慢发展期,对著作权合理使用研究起到主要推动的为平原大学、武汉大学、华东政法学院、北京大学、中国人民大学、中南政法学院(后并入中南财经政法大学)、中国政法大学与湘潭大学。这些研究机构主要集中于华中、华北,研究机构能力差别不显著。进入高速发展期后,研究机构的地域分布开始在全国分散,如位于重庆的西南政法大学、吉林的吉林大学等。这一阶段,西南政法大学研究进步显著,发文量跃居第二位。进入平稳发展期后,研究机构分布更加趋于区域平衡,主要研究机构间的差距逐渐缩小,主要为华东政法大学(华东)、西南政法大学(西南)、中国政法大学(华北)、中南财经政法大学(华中)、华南理工大学(华南)、华中科技大学(华中)、兰州大学(西北)、山东大学(华东)。通过分析发现,研究机构对于著作权合理使用的研究实力,与其对知识产权的重视程度紧密相关。2003年11月华东政法大学成立知识产权学院,设有版权法、商标法、专利法和知识产权管理四个教研室,为著作权法研究提供了便利;2000年西南政法大学成立知识产权法研究中心,同年6月成立知识产权学院,这些科研机构的成立为西南政法大学成为稳居发文量第二的研究机构奠定了基础;中南财经政法大学拥有自己的知识产权研究中心,其前身系1988年的中南政法学院知识产权教学与研究中心,在缓慢发展期中南政法学院发文量保持在前四,可以看出中南财经政法大学保持并传承了中南政法学院知识产权研究的研究实力。

关于机构间合作如图2所示,节点的大小表示该机构的发文量,节点之间的连线表示机构之间的合作。从图2中可以看出研究著作权合理使用较多的有中国政法大学、华东政法大学、上海市第二中级人民法院等,大部分学术机构之间的研究是相对孤立的,尤其是发文量大的机构很少与其他单位进行合作研究。然而,对于发文量相对较小的研究机构,它们之间的相互合作相对于大机构而言明显较多,可见在该领域研究相对弱势的机构更倾向于合作互补。

(三)基金来源与高产作者及高被引文献分布

1.基金来源

基金是研究的主要经费来源,一般而言文章获得的基金越多、基金来源等级越高,该项研究的价值越大,是在该领域的热点研究方向。结合表2和表4可以得出:在著作权法颁布到第一次修改前,共有297篇文献发表,其中仅有5项得到基金支持,占总量的1.7%;在第一次修改到第二次修改期间,共有3092篇文献发表,其中得到各类基金资助82篇,占总量的2.7%;从第二次修改后至今,共有4072篇文献发表,其中318篇得到了基金资助,占7.8%。可以发现,随着我国著作权法的修订发展,论文数量在不断提高,基金支持也在不断增多,论文得到基金资助的比例也与此呈正相关。

从表4可以发现在《中华人民共和国著作权法》颁布初期,著作权合理使用研究领域的基金资助为国家自然科学基金、西安交通大学科研基金和高等学校博士学科点专项科研基金三类,基金种类与资助项目都极为匮乏。但是在第一次修订后,资助发生了较大的改变,该期文章数量相比之前多了约7倍,可见该基金对发文数量的推动是巨大的;国家社会科学基金成了最大资助基金,同期还多了国家自然科学基金、教育部优秀青年教师资助计划、湖南省社会科学基金、教育部留学回国人员科研基金等,其中国家自然科学基金资助项目上升至第二位,主要涉及合理使用具体的技术措施,从交叉学科的方向为著作权合理使用研究提供了相关依据。第二次修订之后,国家社会科学基金对该领域的作用更加凸显,受该基金资助的论文数量占该阶段所有受基金资助论文总数的70%,远超第二位的跨世纪优秀人才培养计划;这一阶段地方资助基金项目在近年来所起的作用越来越大,比如湖南省社会科学基金、河南省软科学研究计划湖南省教委科研基金等均名列前茅;随着社科类基金投人不断加大,国家自然科学基金资助的论文比例明显下降,这说明我国社科类基金资助范围扩大,涵盖了合理使用的技术类文章。对比高产科研机构的分析结果,我们发现上述省份的科研成果与该地域的基金支持在一定程度上呈正相关趋势。

2.高产作者及高被引文献

从表5中可以看出,中国政法大学冯晓青、平原大学秦珂与河南大学吉宇宽分别为《中华人民共和国著作权法》颁布以来排名前三的高产作者,其中个人累计发文量最多的是冯晓青,他分别在中国政法大学、中国人民大学、湘潭大学发表相关学术论文共计55篇,其研究领域较前沿,如游戏直播画面的作品属性合理使用、合理使用与公共利益等问题;秦珂与吉宇宽的身份很有特色,他们并不隶属于某一知识产权研究机构,分别为图书馆馆长、副馆长,他们研究领域集中在图书馆合理使用制度、数字图书馆版权、全民阅读服务与著作权保护的对立统一等与图书馆相关的合理使用问题,为我国数字图书馆合理使用研究做出了很大贡献。排名前七的另外四名学者分别是中南财经政法大学熊琦(19篇)、河南财经政法大学詹启智(14篇)武汉大学黄先蓉(13篇)、上海市第二中级人民法院袁博(13篇),其中上海二中院的袁博法官是唯一一位实务型高产作者,从2011年起到2017年底,累计发表13篇与著作权合理使用相关的文章,研究领域从《大清著作权律》中的“合理使用”到论3D打印的侵权风险、游戏攻略使用游戏画面是否属于“合理使用”等新兴问题,覆盖面广,为我国著作权合理使用研究引人了实务基础,更具有可操作性。

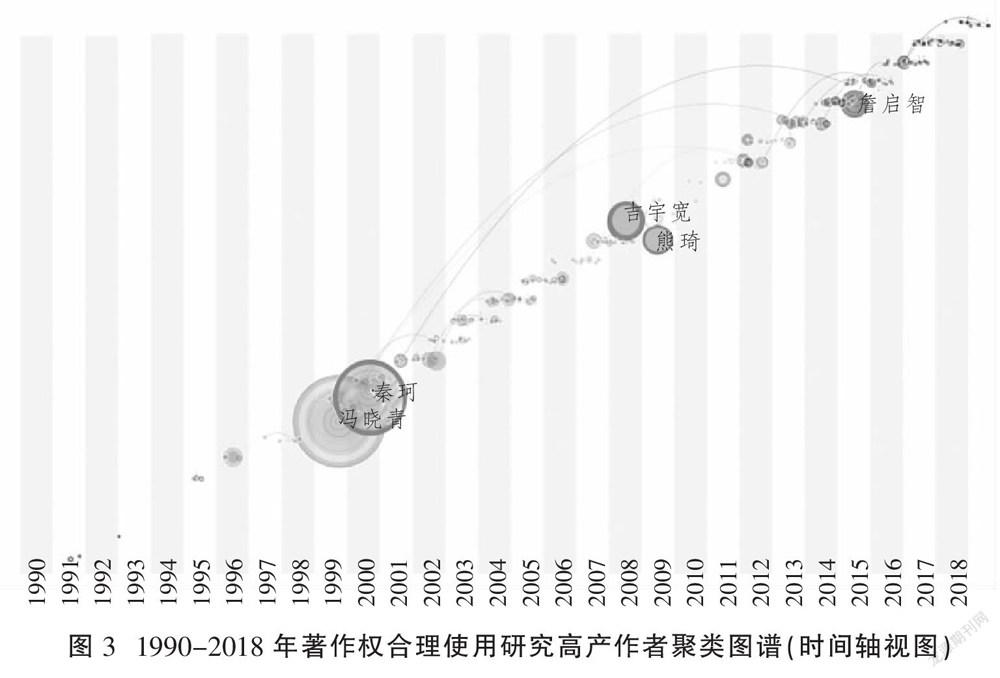

科学计量学认为,影響一个领域(研究)发展的核心关键人物必然同时具有较高的发文量和被引量。保持其他参数不变,选择网络节点类型为作者(Authors),阈值设置为≥14,选择聚类视图(ClusterView)布局(Layout)得到作者聚类图谱分析。图3中每个节点代表一位作者,节点的大小与发文数量成正相关,节点中心代表作者首次发文的时间。由时间轴可以看出,冯晓青、秦珂开始关注著作权合理使用研究正是我国著作权法第一次修订前后,吉宇宽、熊琦等人开始大量关注合理使用的时间也集中在著作权法第二次修订前后。由此可以看出,国家对著作权法的修改,影响了国内研究学者的研究热点和研究方向。

笔者结合发文量和被引量来确定该领域的核心代表作者,并分析作者之间的合作关系来界定该研究领域的主要学术合作群体。结合表5、6可以发现非常倾斜的分布规律,即少量文献被大量引用而大量文献被很少引用,其中以中南财经政法大学的吴汉东、华东政法大学的王迁被引文章最为明显,他们也是著作权研究领域的权威学者。

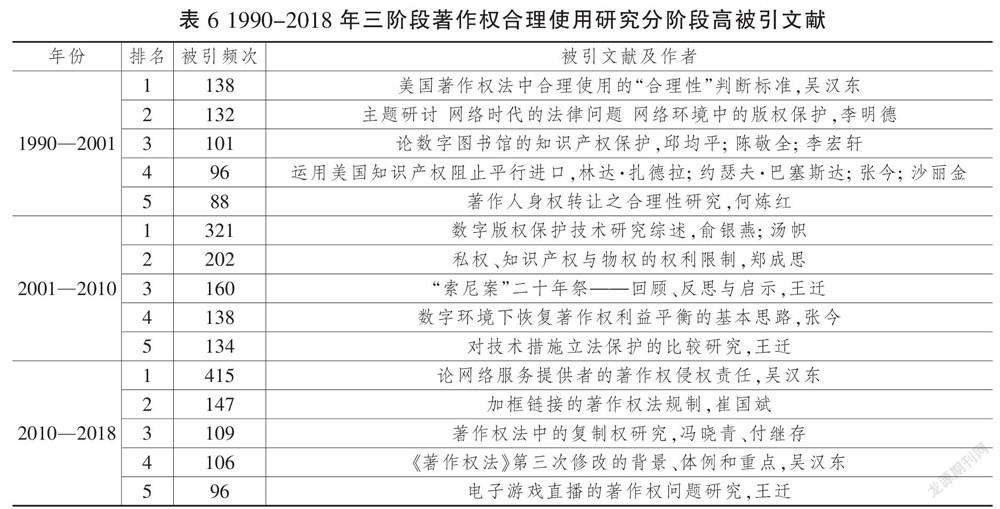

由表6可以看出,第一阶段的高被引文献为《美国著作权法中合理使用的“合理性”判断标准》(138次)、《网络时代的法律问题与网络环境中的版权保护》(132次)、《论数字图书馆的知识产权保护》(101次),表明我国著作权合理使用研究初期,集中在著作权合理使用的基础性研究;第二阶段的高被引文献分别为:《数字版权保护技术研究综述》(321次)、《私权知识产权与物权的权利限制》(202次)、《“索尼案”二十年祭一回顾、反思与启示》(160次),可以看出随着著作权法的修订与技术的发展,国内著作权合理使用的研究领域开始关注具体的技术保护;对“权利穷竭”是否属于“权利限制”的探讨也开始增多;美国最高法院对“索尼案”的判决中,录像机录制以及“帮助侵权”的定义也在我国引发了深度探讨;在第三阶段,高被引论文的频次明显增多,尤其是吴汉东《论网络服务提供者的著作权侵权责任》一文,被引高达415次,是排名第二的崔国斌《加框链接的著作权法规制》一文的被引频次的近3倍。可见,自2010年著作权法第二次修订以来,网络服务提供者的著作权侵权成了关注的焦点,吴汉东的上述论文为这方面研究奠定了基础。

本文利用CSSCI数据库检索到自《中华人民共和国著作权法》颁布以来国内合理使用问题研究成果,通过CiteSpaceⅢ可视化图谱分析工具,得到相关数据和各类知识图谱。根据该类图谱所显示的有影响力机构、作者以及支持基金的现状与趋势,经分析得出以下研究结论及政策建议。

(一)研究结论

1.我国在著作权合理使用的研究领域取得显著成效

自《中华人民共和国著作权法》颁布以来,每一次修订的研究热点都会随之发生变化;研究热点也会随着科技的进步而变化。研究发展分为三个时期:缓慢发展期、高速发展期和平稳发展期。目前我国著作权法合理使用问题的研究已经进入平稳发展期,保持每年发文量高水平,同时质量也在同步提升。近年来,研究热点主要集中在新兴领域诸如数字图书馆合理使用、网络服务提供者侵权问题、加框链接是否构成合理使用、著作权利益平衡,等等。研究热点较《中华人民共和国著作权法》颁布初期有了明显的前瞻性,随着科技的进步和社会的发展,有关互联网领域的合理使用问题可能会持续成为研究热点。从基金支持来看,国家社会科学基金成为该领域支持文献最多的基金。此外我国研究著作权合理使用问题的学者也在不断增多,中南财经政法大学的吴汉东、华东政法大学的王迁为该领域高被引作者,同时也是著作权合理使用研究领域的权威学者;华东政法大学、西南政法大学、中国政法大学等研究机构,分别了设立知识产权学院和知识产权法研究所,为其今后进一步研究打下坚实的基础。

2.研究内容呈现创新性

同一个时间段的高被引文献可以反映出该阶段下的研究重点与热点,同样该时间段的关键词的变化反映出存在的一些矛盾。在2000年以前,我国著作权合理使用研究以基础内容为主,即针对立法本身的合理性进行研究。在2000年之后,在高被引文章中的网络相关的内容所占比例增大,同时关键词从“著作权法”等转为“数字图书馆”“利益平衡”等。著作权的合理使用问题具有一定的科技依赖性。例如在高被引文献中,近5年才逐渐兴起的游戏直播产业的侵权问题已然成了研究的最新热点。目前,我国在司法实践中通过商标法或者反不正当竞争法弥补该领域法律规则的缺失,2015年深圳市福田区人民法院对《天天斗三国》侵权一案便是如此。此外,在网络游戏或者其内部元素名称的书写、刻画、描绘中产生类似“美术作品”般的独创效果等具体化研究也在逐渐被关注。

(二)对策建议

1.我国著作权法修订频率需适度提高

回颐我国著作权法自问世以来,修改时间与研究论文数量增长有直接关系,同时对比发文数量分析,2001年前后与2010年前后为该领域论文发表量激增时期,具体表现为著作权合理使用相关论文发表数量的增加,表明该法律条款在实际案例或法官裁定中出现不能满足需求的表现。同时对比同期国外情况:美国立法部门对著作权法修改十分关注,《千禧年数字著作权法案》出台之后、进入21世纪以来,几乎每年都有新的修正案提交国会,其中重要的有2005年《家庭娱乐与著作权法案》、2004年《著作权版税分配改革法案》等;韩国《著作权法》制定于1957年,先后进行过18次修改,其中2006年和2009年完成了两次重要修改。然而我国著作权法自颁布以来仅仅分别在2001年和2010年进行了修改,每次间隔达10年左右,未能与著作权法变动的国际潮流保持同步。对比于我国相关法律的修改过程,笔者认为相对于发达国家的著作权法修改活动,我国的著作权法修改相对滞后,修法进程缓慢制约了我国相关领域的发展。可见每次修订均是在外部压力下进行,而不是我国内部研究结果进行实际修改,这是我国近年来“合理使用”相关研究虽多,却修改缓慢从而导致了我国在该领域研究落后的一个因素。因此应适时、主动修订以适应社会的发展变化。

2.借鉴国外成功经验完善自身不足

根据前文分析,数字图书馆已成为研究热点之一。在数字图书馆合理使用问题上,北大教授陈兴良诉中国数字图书馆有限责任公司案和中国社科院知识产权中心郑成思诉北京书生公司侵犯版权案等系列同类案件均被法院判决构成侵权,至今仍未有所突破,合理使用问题严重制约着我国数字图书馆的发展。在CiteSpace的分析研究中,我们发现的我国不少研究热点均涉及国外的判例,在合理使用领域,国外的很多方法都值得我们借鉴学习。例如谷歌公司于2004年对外发布了谷歌数字图书馆计划(GoogleBooksLibraryProject)[7。虽然谷歌图书馆计划备受信息用户肯定和支持,但其大规模扫描并收录图书作品资源行为,在各国受到版权人和作家协会的强烈抵制,先后遭受市场垄断、文化人侵、版权侵权的谴责和指控,尤其在美国所遭受的版权争议最为激烈[18]。同时在中国也遇到类似情况时,法院判决却与之不同,如文字著作权协会坚持因谷歌对作品《盐酸情人》擅自数字化扫描并提供片段显示而发起诉讼,法院对该案审理后判定谷歌侵权。2015年10月,美国联邦第二巡回法院,法官皮埃尔·莱瓦(PierreLeval)认为谷歌未经授权对版权作品进行数字化扫描,用于图书资源检索,并向用户展示这些作品的片段内容,不构成侵犯版权,属于版权合理使用行为。他表示谷歌扫描图书行为的目的具有高度的变革意义,由于谷歌对用户展示的部分作品是有限的,不会取代原作品的使用价值,法院认定谷歌数字化扫描行为构成合理使用,驳回了美国作家协会和版权人的侵权诉讼请求。该案例可以借鉴到我国的著作权合理使用之中,为我国数字图书馆开辟一条新路。

3.搭建研究合作平台提高重点项目的科研资助

从本文研究中可以看出,不论是作者还是机构间合作,整体的合作量都比较少,大部分作者和机构都是独立完成研究,特别是高被引文献中鲜有合作作者,其独立研究的情形更为凸显。相较于自然科学研究,这也可能是社会科学研究的一个特点。进一步加强研究学者和机构之间的合作交流,有助于我国著作权法合理使用领域进一步发展,建议由国家版权局牵头搭建学术云平台,研究著作权某一领域的学者可在该平台上发布研究需求,寻找合适的合作研究对象。研究发现,科研成果与基金支持在一定程度上成正相关,因此在搭建平台的同时,提高基金申请总量、简化基金申请流程,为学者研究提供强大的经济支撑,以促进我国著作权合理使用的加速发展。

参考文献

[1]吴汉东.《著作权法》第三次修改的背景、体例和重点[J].法商研究,2012(4):3-7.

[2]威廉.M.兰德斯,波斯纳.知识产权法的经济结构分析[M].金海军,译.北京:北京大学出版社,2016:137-138.

[3]朱丽.试论网络著作权的合理使用[J].法制与社会,2009(13):361,367.

[4]德利娅.利普希克.著作权與邻接权[M].联合国教科文组织,译.北京:中国对外翻译出版公司.2000:166.

[5]冯晓青.著作权合理使用制度之正当性研究[J].现代法学,2009(4):29-41.

[6]Lionel Bently,Brad Sherman, Intellectual PropertyLaw [M].UK:OxfordUniversity Press 2001:195-197.

[7]William F. Partry, The Fair Use Privilege in Copyright Law, [M ].BNA Books,1995:589

[8]M.雷炳德.著作权法[M].张恩民,译.北京:法律出版社,2005:297.

[9]陈悦,刘则渊.悄然兴起的科学知识图谱[J].科学学研究,2005(2):149-154.

[10]李骁.基于知识图谱的建筑信息模型知识体系框架研究[D].重庆:重庆大学,2016.

[11]池莲香.我国数字图书馆知识产权研究综述[J].图书馆建设,2014(8):8-12.

[12]杨红岗,苏楠,吴银雪.国内数字化作品版权保护的研究态势——基于文献计量的科学知识图谱分析[J].情报杂志,2012,31(8):114-118.

[13]康卫敏,宋伟,赵树良.近十年中国知识产权研究的知识图谱分析——基于CSSCI数据库[J].科技管理研究,2018(17):127-135.

[14]姜春林,刘盛博,丁垫.《中国科技期刊研究》研究热点及其演进知识图谱[J].中国科技期刊研究.2008(6):954-958.

[15]蔡梦虹,李彬.数字网络环境下版权保护的利益平衡机制研究[J].出版广角,2018(15):22.

[16]沈洋,熊星.基于四因素检测法的GoogleLibrary终审合法判例研究[J].情报杂志,2017(1):173-177.

[17]姚鹤徽.谷歌数字图书馆著作权合理使用问题研究[J].图书馆工作与研究,2015(1):44-48.

[18]沈洋,杨晓晴.合情?合理?合法?一基于谷歌数字图书馆“选择退出”机制的再思考[J].图书

馆,2016(3):79-83.

The Status, Trend and Countermeasures Analysis of Academic Research

on Fair Use ofCopyright

Ma Xuan' Liu Youdong

(1. People's Government of Chengxiang Town Wuxi County, Chongqing, 405800;

2. The Civil and Commercial Law School of Southwest University of Political Science and Law,

Chongqing 401 120)

Abstract:In order to further clarify China' s academic research status on fair use of copyright and tostrengthen coordination between legislation and judicature in the field, CiteSpace IHI, a visual mappinganalysis tool, is used to conduct a knowledge mapping analysis on the status of the most influential scholars and research institutions from 1990 to 2018. It shows that great accomplishment has got in the fair use of copyright, and the field may become a research focus in Internet copyright fair use and interest distribution mechanism. The revision of the Copyright Law should be started in due course to make the fair use system of copyright better adapt to practical need of economic, cultural and social development.

Key Words:copyright;fair use;knowledge mapping analysis;citespace