初中生物教学活动设计模式举隅

陈卫东

摘要:教学活动设计的模式,是指基于教学实践,对教学活动设计案例进行提炼与概括,总结出的具有普遍指导意义的设计策略和程式。以生物新授课的教学活动设计为研究素材,自我实践与观课借鉴相结合,提炼出“观察归纳”“问题解决”“创境建构”三种生物教学活动设计模式。

关键词:初中生物 教学活动 设计模式

教学设计,是指根据课程标准的要求和教学对象的特点,将教学要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划,一般包括教学目标、教学重难点、教学活动、教学步骤与时间分配等内容。教学活动设计是教学设计的重要一环。教学活动设计模式,是指基于教学实践,对教学活动设计案例进行提炼与概括,总结出的具有普遍指导意义的设计策略和程式。

笔者以生物新授课的教学活动设计为研究对象,结合自我实践与观课借鉴,提炼出“观察归纳”“问题解决”和“创境建构”三种生物教学活动设计模式。下面结合具体案例,简要阐释不同模式的流程及功能。

一、观察归纳模式

生物体的形态、结构、生活习性、外部特征等事实性生物学知识,适合采用以观察、归纳为主的学习方式,即观察归纳模式。这种模式的基本流程为:呈现观察材料→选择合适方法→获取观察信息→归纳得出结论。

以苏科版初中生物学八年级上册《人的个体发育》一节的教学活动设计为例。

活动一:观察“我的生长过程”

1.课前准备:(1)收集自己不同年龄段的照片,按时间顺序贴在硬纸板或吹塑纸上,可在照片旁边附上文字说明(如拍摄时间、地点、年龄、小故事等),设计成自己喜爱的版式,制作成“我的生长过程”展板;(2)根据展板内容,划分人体个体生长发育阶段,归纳各个阶段的主要生长发育特征,将初步观察的结果填写在表1中。

2.课堂活动:(1) 以小组为单位,相互观察“我的生长过程”展板,交流补充,完善所填写的表格;(2) 在教师的引领下进一步归纳,明晰人体个体生长发育分期(婴儿期、幼儿前期、幼儿期、童年期、青春期和成年期等),较准确地说出各个时期的生长发育特征。

活动二:观察青春期的生理变化特征

1. PPT展示课本第128页的青春期发育记录表,让学生用不同符号在表格中标注出自己已发生的变化。

2. 让学生观察课本第130页的资料图片,结合自己以及同伴身体的变化特点,完成表2。

. 总结归纳:青春期的男孩和女孩在发育上的区别以及产生这些差别的原因。

4. 师生讨论:青春期生理健康的“适宜”与“不宜”事项。

活动三:说出青春期的心理变化特征

1.课前准备:将“成长中的烦恼”写在小纸条上,不署名,课上收集。

2.课堂活动:(1)传阅纸条,从青春期普遍存在的烦恼中归纳出青春期的心理变化特征;(2)参与“你的烦恼我解答”咨询会,由教师个别答疑;(3)参与“青春期应该如何正确处理人际关系”“如何处理好男女同学关系?”“如何调控好情绪?”等问题的讨论,明确“积极参加各项活动”“树立远大理想,立志做一个有益于社会的人”等对策。

观察归纳模式的教学基础是提供合适的观察材料。这些观察材料可以是实物、模型、图片,也可以是视听文件,等等。本课例对观察材料做了三项设计:第一项,将人体从出生到青春期各个时期的生长发育特征材料通过“我的生长过程”展板进行浓缩,便于学生集中观察;第二项,将学生及同伴的身体变化特点纳入观察,使观察材料更加贴近学生实际;第三项,化“无形”为“有形”,将不可观察的心理特征通过“成长中的烦恼”小纸条转换为可以观察的材料,而不署名保护了隐私,也增强了学生真实表达的意愿。

以观察归纳模式来设计教学活动,教师要把握好三个环节:一是引导学生聚焦观察对象,如不同年龄段的照片、课本资料图片等;二是启发学生学会观察的顺序与方法,如从喉结的有无、体表毛发的变化、声音的变化、体型的变化等方面,去观察青春期出现的第二性征;三是教会学生以图表等方式进行归纳,如用表格归纳人体各个阶段的生长发育特征等。

二、问题解决模式

问题是探究的源头,也是探究的动力。教学活动中,教师可将教学内容问题化,用解决问题的方式推进学习过程,让学生在特定的情境中提出问题或自主提出问题、筛选问题、确定研究问题,然后提出假设、制订方案、实施探究、收集证据、解决问题、得出结论。问题解决模式的基本流程为:创设问题情境→依据情境提出问题或自主提出问题→小组合作求解→得出结论→习得科学探究的基本方法。

以苏科版初中生物学八年级下册《关注家庭生活安全》一节的教学活动设计为例。

课前准备:日常生活中食物储存的小故事。

课堂活动:讲述课前的小故事。

问题1:找一找,食物腐败的“罪魁祸首”是什么?

課堂活动:教师播放法国微生物学家巴斯德的鹅颈烧瓶实验视频;由该实验迁移到食物腐败原因的查找,得出结论(预设:食物腐败由细菌、真菌等微生物所致)。

问题2:探一探,微生物生长繁殖需要的条件是什么?

课前准备:进行微生物生长繁殖的实验,如苹果“长毛”。

课堂活动:展示课前实验结果,在教师的引导下归纳总结,得出结论(预设:细菌等微生物生长繁殖的条件有温度、空气、水分、湿度等;若破坏了这些条件,微生物的生存就会受到影响,食物就不容易变质)。

问题3:议一议,你有哪些延长食物储存时间的好方法?

课堂活动:分组讨论,给出多种保存食物的方式,如冷藏冷冻、放置干燥阴凉处、真空包装、腌制、熏制、窖藏等;得出最常用的方法是冰箱低温保存。

问题4:食物放冰箱就“高枕无忧”了吗?

课堂活动:小组讨论食品安全问题。

问题5:食品添加剂有哪些利与弊?

课堂活动:教师展示食品包装袋(盒)上关于食品添加剂的说明,播放央视关于一瓶水加入黏稠剂后变成“牛奶”的新闻报道,引出“食品添加剂”话题;学生小组讨论,举例说明食品添加剂的利与弊,在教师的引导下形成观点(预设:正确看待食品添加剂,不能以偏概全,也不能因噎废食)。

问题解决模式的教学关键在于如何生发问题。本课例以学生的小故事为触发点,引出问题“食物腐败的‘罪魁祸首’是什么”,然后展示实验,得出结论。继续提出问题“微生物生长繁殖需要的条件是什么”。探知了这些条件,也就找到了“延长食物储存时间的好方法”。接下来,通过一个过渡性问题“食物放冰箱就‘高枕无忧’了吗”,衔接到食品安全的讨论上来。问题5是开放性问题,答案不唯一,有助于训练学生的发散性思维、批判性思维。

三、创境建构模式

学生的学习不是一个简单的“师传生受”的过程,而是一个同化与顺应的建构过程。教学活动中,教师可以创设情境,让学生参与其中,建构概念,理解原理,剖析过程,掌握规律。创境建构模式即创设情境进行建构的模式,其基本流程为:创设教学情境→小组合作学习→建构概念→养成科学思维的良好习惯。

以苏科版初中生物学七年级上册《多种多样的生态系统》一节的教学活动设计为例。

活动一:观察池塘生态系统的组分

播放不同地域生态系统的生态景观视频。

任务1:以小组为单位,依据生活经验,结合PPT中的池塘生态系统模式图,说一说,池塘生态系统有哪些生物?

任务2:议一议,池塘生态系统有哪些非生物因素?

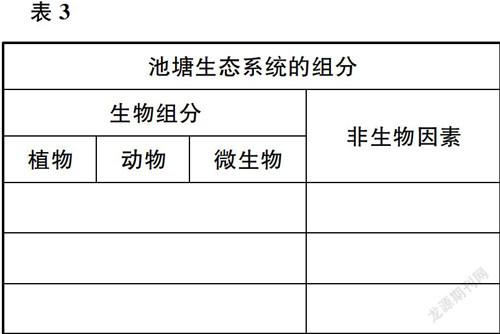

任务3:尝试对池塘生态系统的组分进行分类,填入表3。

活动二:分析生态系统各组分的功能

任务1:议一议池塘生态系统各组分的功能——植物有什么主要的功能?动物有什么主要的功能?微生物有什么主要的功能?阳光、空气、水分、土壤有哪些主要的功能?举例说明各种组分之间的联系。

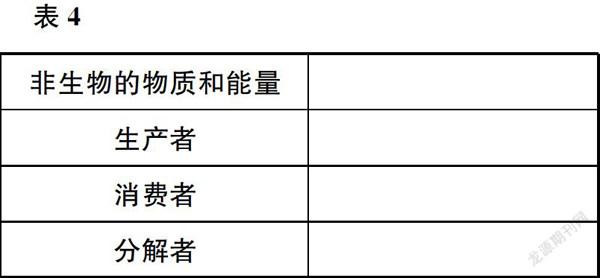

任务2:联系生态系统各组分功能,尝试对生态系统组分进行再分类。从菖蒲、莲、水草、浮游植物、鱼、虾、蜻蜓、浮游生物、河蚌、细菌、真菌、阳光、空气、水、土壤、温度等名词中选择,填入表4。

任务3:观看视频资料,说一说,生态系统缺少生产者、消费者、分解者的后果是怎样的?

任务4:尝试给生态系统下一个定义。

活动三:尝试制作生态瓶

任务:生态系统是一定区域内的生态系统,这个区域可大可小,大到整个地球,小到一个小小的生态瓶。根据今天所学的内容,用提供的水草、金鱼、河蚌、螺蛳、虾等实验材料及必要的实验器材,尝试制作一个生态瓶,并总结后期观察记录的要点。

创境建构模式的教学重点落在创设情境,引导学生参与建构上。一是创设直观动态情境,引导学生参与建构。本节课创设了不同地域生态系统的视频和池塘生态系统模式图等情境。二是创设成果展示情境,让学生交流所得。本节课在观察池塘生态系统的组分、对池塘生态系统进行分类、说出生态系统各组分的功能等环节,都安排了学生展示:展示正确了,可以激发学生的成就感、自豪感,形成一个参与的正反馈;展示错误了,后续紧跟指错、纠错环节,培养学生的质疑精神、批判性思维。三是组织真实探究,引导学生完善建构。本节课组织了多个实践探究活动,让学生真实参与其中:课前安排学生兴趣小组调查校园生态系统,拍摄成视频资料,带到课堂上来讨论;课末组织学生观察课上制作的生态瓶,并形成常态化記录,将探究活动向课外、日常延伸。