写作资源教学化:习作单元的认知和实践路径

吴勇

[摘 要]习作单元是统编小学语文教材的体例创新,体现了该套教材更加重视表达训练的特点。习作单元以单元语文要素为统领,写作资源更为密集、更为聚焦,这对写作知识的开发、写作训练链条的构建和学生语文素养的发展有着前所未有的推动作用。用好习作单元的写作资源,对其他单元课程资源开发和实践,有着积极的样本意义。

[关键词]统编教材;习作单元;写作资源

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2019)22-0001-05

统编版小学语文教材,比以往任何版本的同类教材,更重视表达训练。正如执行主编陈先云先生所言:“教科书的编排意图是改变传统的完全以阅读为中心的编排体系,引导语文教学更加关注表达。”(摘自陈先云的《课程观引领下统编小学语文教科书能力体系的构建》)基于这样的编写理念,在各单元口头和书面表达的资源变得更加丰富,在特殊编写体例“习作单元”中尤为密集。如何利用这些写作资源,为习作教学设计和写作训练服务,更好地促进学生言语表达素养的提升,这是一个现实的课题。

一、单元要素:引导习作单元聚合写作资源

“习作单元”是统编小学语文教科书中的一个体例创新。从三年级开始,每册教材都安排一个习作单元。“学生在学习习作单元之初,教师要让学生明白,本单元的学习主要是写一篇习作,单元中各项内容都是围绕此次习作编排的,各项内容之间环环相扣,体现了语文学习的整体性和综合性。”(摘自陈先云的《课程观引领下统编小学语文教科书能力体系的构建》)由此可见,相对于其他的单元,习作单元集聚了更多的写作资源,整个习作单元就是一个以语文要素统领、以写作资源为内容、以习作训练为过程、以“习作”为终点的课程系统。在习作单元教学时,首要工作是围绕语文要素去开掘能够走向习作和习作教学的写作资源。

以统编教材五年级上册习作5为例,本单元指向写作的语文要素是:“搜集资料,用恰当的说明方法,把某一种事物介绍清楚。”指向语文要素的写作资源有以下四大方面。

(一)精读课文

1.《太阳》一文的课后思考题是:“(1)想一想:课文从哪些方面介绍了太阳?(2)读下面句子,结合课文内容,说说作者是运用哪些说明方法介绍太阳的,体会这样写的好处。”

2.《松鼠》一文,提出这样的要求:“(1)默读课文,把从课文中获得的有关松鼠的信息分条写下来。(2)读下面的句子,找出课文中相应的内容,体会表达上的不同。

松鼠体形细长,体长17~26厘米,尾长15~21厘米,体重300~400克。”

课文原文:“它们面容清秀,眼睛闪闪发光,身体矫健,四肢轻快。玲珑的小面孔,衬上一条帽缨形的美丽尾巴,显得格外漂亮。尾巴老是翘起来,一直翘到头上,自己就躲在尾巴底下歇凉。它们常常直竖着身子坐着,像人们用手一样,用前爪往嘴里送东西吃。”

(二)“交流平台”

下面是“交流平台”的内容:

“说明性文章可以帮助我们认识事物,获得知识……

说明性文章为了说明抽象、复杂的事物,使它们变得通俗易懂,往往会使用打比方、列数字、作比较等说明方法……

说明性文章通常抓住事物鲜明特点进行具体说明,使我们清楚地了解事物……

说明性文章的语言风格多样,有的平实……有的活泼……无论哪一种风格都要准确、清楚,有一定条理。”

(三)“初试身手”

“初试身手”有两个内容:

“(1)选择身边的一个事物,试着运用多种方法来说明它的特征。(2)如果将一篇散文改写成说明性文章,会变得怎样?查找资料,试着将课文《白鹭》第2~5自然段改写成一段说明性文字,体会它们有什么不同。”

(四)“习作例文”

1.《鲸》一文的教学要求是“对照批注和课文内容,说说课文运用了哪些说明方法来介绍鲸的特点”。

2.《风向袋的制作》一文要求学生“说说课文是如何把制作风向袋的过程介绍清楚的”。

(五)“习作”

教材“习作”提出下面要求:

“(1)如果選择一种你了解并感兴趣的事物介绍给别人,你打算介绍什么?……

(2)写之前,细致观察要写的事物,并搜集相关资料,进一步了解这种事物,想清楚从几个方面来介绍……

(3)写好后,与同学分享。如果别人对你介绍的事物产生了兴趣,获得了相关知识,你就完成了一次成功的习作。”

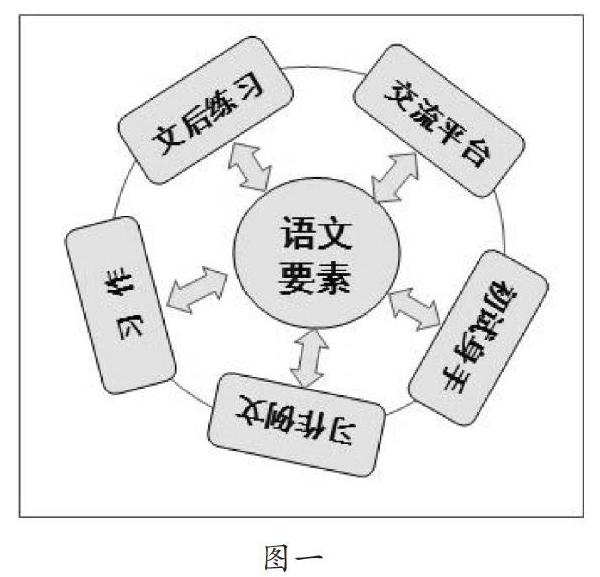

通过上述罗列,我们不难发现,作为习作单元的写作资源,主要有以下三个方面的特征。一是“潜在性”。写作资源是教科书为本单元习作教学所做的一种预设。在习作单元中,写作资源分散在精读课文的段落、文后练习、“初试身手”“习作例文”中,比较集中,而在其他单元则相对零散。这些写作资源是习作教学和训练的素材,需要执教者去细心搜寻、有意发掘。在单元整体教学之前,教师要精心选择,让潜在的教学素材成为现实的写作资源。二是“向心性”。写作资源尽管以分散的状态存在,但形散而神不散,而聚合写作资源的“神”就是指向习作的单元语文要素。在五年级上册的习作5中,但凡能体现或者促成“搜集资料,用恰当的说明方法,把某一种事物介绍清楚”这一要素的教材资源都属于写作资源。可以这么理解,在一个完整的单元中,指向习作的语文要素是圆心,与语文要素有关的重点段落、文后练习(练笔)“交流平台”“初试身手”“习作例文”等则构成了围绕圆心的圆周(见图一)。三是“中介性”。写作资源在单元整体中,发挥着平台和载体的作用。它是语文要素的“实践体”,同时也是写作知识“承载体”,更是打通语文要素和写作知识的“连接体”。

二、写作知识:引导写作资源对应单元目标

“统编语文教材努力构建符合语文学习基本规律、常用的学习方式或适合学生身心发展特点的语文能力发展训练体系,将必备的语文知识、基本的语文能力、常用的学习方法或适当的学习策略和学习习惯等,分成若干个知识或能力训练的‘点,统筹规划训练目标的序列,并按照一定的梯度,落实在各个年级的相关内容中,努力体现语言文字训练的系统性。”(摘自陈先云的《课程观引领下统编小学语文教科书能力体系的构建》)自2000年新课程改革以来,关于“知识”“训练点”“训练系统”几乎已经淡出了主流教材的话语体系,因为新课程改革积极倡导“淡化知识”,竭力反对“机械重复的训练”。而统编教材让“知识”“训练”以及“训练系统”重新回到语文课程与教学的中央,让语文学科的工具性和人文性真正得到兼顾。统编教材重视基于能力体系建构的知识和训练。在写作板块中,写作资源能充分突显这一特点。

“习作”是习作单元达成的最高目标,处于单元金字塔的塔尖。为了这个“塔尖”的终极目标,写作资源从不同角度分别指向和对应这个目标。就五年级上册习作单元中“习作”——“介绍一种事物”而言,教材提出如下要求:“(1)写清楚事物的主要特点;(2)试着用上恰当的说明方法;(3)可以分段介绍事物的不同方面。”那在单元教学中,作为教师,应当让这些目标在单元整体中找到对应的写作资源。

(一)写清楚事物的特点

如何写清楚事物的特点呢?在本单元中,写作资源从知识策略到实践操练层面提供了便利。教师可运用“读写结合”的方式,使学生掌握写清楚事物特点的方法。

在精读课文《太阳》的课后练习2:“读下面句子,结合课文内容,说说作者是运用哪些说明方法介绍太阳的,体会这样写的好处。(1)太阳离我们有一亿五千万千米远。(2)一百三十万个地球的体积才能抵上一个太阳。(3)到太阳上去,如果步行,日夜不停地走,差不多要走三千五百年;就是坐飞机,也要飞二十几年。” “初试身手”的第一道练习:“选择身边的一个事物,试着运用多种方法来说明它的特征。” “习作例文”《鲸》的文后练习是:“对照批注和课文内容,说说课文运用了哪些说明方法来介绍鲸的特点。”

作为执教者,要善于围绕单元习作目标,组织与之匹配的写作资源,利用这些适宜的写作资源去开发精准的写作知识,让学生将一种事物特点写清楚。

(二)试着用上恰当的说明方法

运用“恰当的说明方法”最根本的目的就是写清楚事物特点;而选择“恰当的说明方法”的前提是学生对写作对象可以搜集到哪些资料。不同视角对应着事物的不同特点,不同品质的资料呈现出不同的表达风格。

精读课文《松鼠》的课后练习2,设计颇具匠心:“读下面句子,找出课文中相应的内容,体会表达效果的不同。”教材提供三句话,其中有一句是这样的:“松鼠每年春、秋季换毛。年产仔2~3次,一般在4、6月产仔较多,每次产仔4~6只。”而课文中却是这样描述:“松鼠通常一胎生三四个。小松鼠的毛是灰褐色的,过了冬就换毛,新换的毛比脫落的毛颜色深些。”在比较中,学生真切地体会到直接描述和数字说明的表达效果。对松鼠特点的呈现,哪一种方法更恰当呢?

“初试身手”的第二道练习则穿越文体,彰显说明性文字的独特风格:“如果将一篇散文改写成说明性文章,会变得怎样呢?查找资料,试着将课文《白鹭》第2~5自然段改写成一段说明性文字,体会它们有什么不同。”

即使同一种说明方法,在不同类型的说明性文章中,呈现的方式也要恰当。如,列数字,在“习作例文”《鲸》中是这样呈现的:“我国发现过一头近四十吨重的鲸,约十七米长,一条舌头就有十几头大肥猪那么重。”而在《风向袋的制作》里则有些“变异”:“剪下4根长约10厘米左右的塑料绳,在袋口边缘分别扎4个小洞。将4根塑料绳穿过4个小洞……”引导学生进行前后对比,使他们对“恰当的说明方法”有更深入的理解。

不同的写作资源,给“恰当的说明方法”做出了全面而直观的诠释,让“恰当”从笼统、模糊走向具体、针对。写作资源的丰富性和多维性,为写作知识的开发提供了多种向度,为写作知识的精准度提供了有力保障。

(三)分段介绍事物的不同方面

要将一种事物介绍清楚,如果仅从一个视角进行介绍,那么就会让读者产生一种盲人摸象的认知效应,。因此,介绍事物的视角尽量多维多元,立体呈现。精读课文《太阳》的课后练习1:“想一想:课文从哪些方面介绍了太阳?”与《松鼠》的课后练习1“默读课文,把从课文中获得的有关松鼠的信息分条写下来”有异曲同工之妙。“习作例文”《鲸》则从鲸的体型巨大、进化过程、种类繁多、生活习性等广角进行介绍,让读者看到了鲸的全貌。习作单元的写作资源职能分明,让抽象的习作目标在单元整体不同板块的细节都能“看得见”“摸得着”,可以直接转化和生成为可操作的写作知识和教学策略。

由此可见,习作单元是一个体例严谨、结构完整的教学整体,单元语文要素、写作资源、习作目标在这个整体中能够逐一匹配与对应。单元语文要素是习作单元的教学起点,而习作目标是习作教学的终点。从起点到终点,写作资源是外显的桥梁,而写作知识则是内在的支撑。写作知识是语文要素(写作)下位的具体表达,是所有写作资源共同的内核,是习作目标达成的技术支撑。因此,习作单元的教学要重归知识视野,要借助写作知识贯通语文要素、写作资源和习作目标,使之“三位一体”,从而有效提升学生的写作素养。

三、训练系统:引导写作资源走向写作课程

统编小学语文教科书中,写作资源是静态的教学存在。而利用写作资源开发与生产写作知识,进行系列写作训练,则是一个动态的课程化过程,这是编排习作单元的最大价值。所谓写作资源课程化,就是紧扣单元语文要素,开掘对应匹配的写作资源,借助写作资源生产、开发出具体的、针对性的写作知识,建构一条完整的写作训练链条的过程。写作资源的课程化,其实就是习作单元的教学设计化,就是单元写作资源的结构化、系统化,让语文要素落地生根,成为推动学生写作技能、写作能力以及写作素养发展的路径。(见图二)

习作单元中的写作资源走向写作课程,需要经历这样教学历程。下面以五年级上册习作单元的教学为例具体说明。

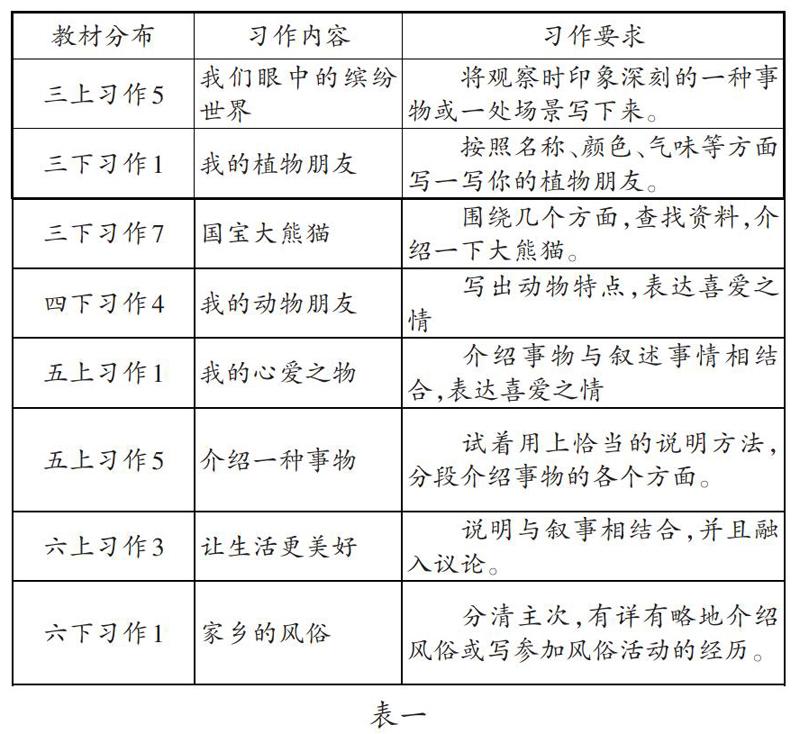

(一)立足文体,找准教学站位

从教科书的编排体系中可以看出,统编教材的语文要素纵向线索清楚,由易到难,螺旋发展,能稳步促进学生语文素养的提升。五年级上册习作单元的习作内容是“介绍一种事物”,是状物类文体。这类文体的习作,在统编教材中共有8次(详见表一),在此之前已经训练了5次。对照本次习作提出的三项要求,不难发现“写清楚事物的主要特點”在前五篇习作中都有涉及,其中四年级下册习作4《我的动物朋友》目标尤为鲜明——“写出动物特点”。而“可以分段介绍事物的各个方面”的要求,在三年级下册习作1《我的植物朋友》中“从名称、颜色、气味等方面写一写”首次提出,在三年级下册习作7《国宝大熊猫》中再次要求:“围绕几个方面,查找资料,介绍一下大熊猫”。通过这样的回顾,五年级上册习作5的教学重点清晰可见——试着用上恰当的说明方法将一种事物介绍清楚。这在状物类习作中第一次涉及。在这个习作单元中,我们要让学生充分感知“恰当的说明方法”,这是将一种事物介绍清楚的最核心的训练点。

(二)结合例文,生产精准知识

本单元提供的“精读课文”和“习作例文”一共有四篇。只要对照一下《太阳》和《松鼠》, “恰当的说明方法”便会找到精准的答案。下面我们不妨找出各具代表性的片段:

玲珑的小面孔,衬上一条帽缨形的美丽尾巴,显得格外漂亮。尾巴老是翘起来,一直翘到头上,自己就躲在尾巴底下歇凉。它们常常直竖着身子坐着,像人们用手一样,用前爪往嘴里送东西吃。

——节选自《松鼠》

其实,太阳离我们有一亿五千万千米远。到太阳上去,如果步行,日夜不停地走,差不多要走三千五百年;就是坐飞机,也要飞二十几年。

——节选自《太阳》

这两个片段都是说明性文字,前者介绍的是动物松鼠,后者介绍的是物品太阳。作者运用的说明方法截然不同。《松鼠》这一课,作者采用的是捕捉独特——“帽缨形尾巴”“经常将尾巴翘到头上歇凉”“常常直竖身子坐着”“用前爪往嘴里送东西吃”的直接描述法;而《太阳》这一课,作者采用了列数字、作比较、举例子等方法说明。教材编者为什么这么安排?因为前者介绍的松鼠,是一种活泼机灵的动物,捕捉独特的直接描述更能表达松鼠的特点;而太阳科学性较强,作为科普文,用上方法说明会更加直观和准确。这就是“恰当”。通过这两篇精读课文的片段,我们可以将“恰当的说明方法”落地细化,生产出体现文体特征的两个方面的精准写作知识。一是白描,属于捕捉独特式的直接描述;二是“彩绘”,如列数字、作比较、举例子式的方法说明。在介绍一种事物某个方面的特点时,常常可以运用白描+“彩绘”为写作支架,将一种事物的某个特点写得淋漓尽致。

精准写作知识的生产,让语文要素教学化、课程化,使得语文要素真正将本单元的写作资源打通,形成一条扎实有序的教学路径。

(三)拾阶而上,构建训练链条

写作资源在统编小学语文教材中有着自然的编排顺序。在写作资源课程化的进程中,我们应当沿着写作资源的相应位置,按部就班地设计一条训练路线,让写作训练相机而生,逐渐满足学生的习作需求,引导他们走出写作困境。

1.铺垫性训练——在单元习作之前,开掘精读课文中与单元语文要素(写作)高度匹配关键段落,发现“怎样写”的表达方法,并进行相应的读写结合训练,为单元习作教学的重难点化解做好铺垫。在五年级上册习作单元中,学生可能遇到的最大的难点就是“恰当的说明方法”。因此,在精读课文和“初试身手”这两个板块,教师要为难点化解做好充分的铺垫。

铺垫训练一:

仿照精读课文《松鼠》的第一段,用“捕捉独特”式的白描方法,分别描写书包、仙人球和小龙虾的样子。

铺垫训练二:

结合下面的资料“小贴士”,试着用多种说明方法来介绍一座电视塔的特征。

贴士1:电视塔高368米。

贴士2:一般楼层大约3米高。

贴士3:法国埃菲尔高300米,天线高24米,总高324米。

贴士4:电视塔底座是主干是3根直径9米空心柱,还有3根直径7米的斜柱支撑着。

贴士5:整个塔身分下、上、顶三个球体,每个球体的直径大概48米左右。

铺垫性训练三:

查找资料,试着将课文《白鹭》第2~5自然段改写成一段说明性文字,体会它们有什么不同。

铺垫性“训练一”与“训练二”侧重于说明性语段的言语结构,而“训练三”则侧重于说明性语段的言语风格。言语结构和言语风格,是说明性文章本体性的基础训练,直接关系到本次习作的成败。

2.靶心性训练——在单元习作教学中,应当从整篇入手,但不面面俱到,针对学生完成本次习作任务可能遭遇到的困境,结合任务情境,为他们开发合宜的写作知识,并搭建必要的写作支架,直指单元习作核心目标。

▲讨论:介绍一种事物,“白描”和“彩绘”,你觉得哪一种更好?

▲小结:其实,最好的方法是“白描”和“彩绘”相结合,让一种事物的某个特点更加鲜明,读者印象更加深刻。

▲“白描”与“彩绘”怎样结合?一起动笔试试吧?(出示)

狗嗅觉神经分布密集,嗅觉细胞数量巨大。即使很远的地方,它也可以“闻香而至”;即便味道很细微,它也能辨析出来。狗的嗅觉记忆很长,它能凭借记忆找到失散多年的主人。

(1)小作者采用了“白描”的手法。可否加些“彩绘”?

(2)在哪儿可以加上“列数字”?在哪儿可以添上“作比较”,在哪儿可以添上“举例子”?

(3)动笔改一改吧。

▲怎么不动笔?原来还需要搜集相关资料。(出示)

贴士1:人的嗅觉细胞只有500万个。

贴士2:狗的嗅觉细胞大约为1.25~2亿个。

贴士3:狗大约可以分辨2万种不同的气味。

贴士4:福克斯新闻网曾报道,一只索步拉的牧羊犬,可以从装有320箱水果的仓库里嗅出仅有15克的毒品。

贴士5:电影《一条狗的回家路》讲了斗牛犬贝拉找到主人的故事。在小时候,斗牛犬贝拉被送往千里之外的新墨西哥州。因思念主人,它独自踏上回家路,凭借嗅觉记忆,历经一年,终于与主人卢卡斯相遇。

靶心性训练,就是以铺垫性训练为基础,将学生此前获得的可以提升说明力的捕捉独特的 “白描”和运用说明方法的“彩绘”进行整合,形成稳定的“白描+彩绘”的言语表达支架,让每个学生懂得如何恰当地运用说明方法。即,在介绍一种事物某个方面特点时,可以通过观察,捕捉这个方面独特之处,提炼出特点;然后搜集资料,运用列数字、作比较、举例子等说明方法,将这个特点淋漓尽致地表达出来。

3.补偿性训练——在单元习作之后,针对习作中出现的典型而集中的问题,采取进一步细化性的训练,让靶心更聚焦,确保单元语文要素落地并转化成每个学生的写作能力和素养。因为“白描+彩绘”的说明方法,是学生第一次遇到,加之他们第一次写真正意义的说明性文章,所以,在习作教学之后,往往会出现这样几种问题。一是资料与所要表达的事物特点不相匹配;二是说明方法对所表达的事物特点不够鲜明;三是“白描”与“彩绘”之间衔接生硬,缺少逻辑贯通。因此,补偿性训练就会应需而生,让学生的补偿性训练在动物、植物、事物、物品之间不断切换,直至他们能熟悉和初步把握说明性表达的特点。值得说明的是,不能高估习作指导的功能,因为任何指导是以训练为基础的。只有质的指导,没有量的训练,学生熟练的写作技能和较高的写作素养是很难形成的。补偿性写作训练,将靶心训练更加细化,更具有针对性。只有训练到“点”,精准写作知识开发到“最下位”,训练成效才会显而易见。

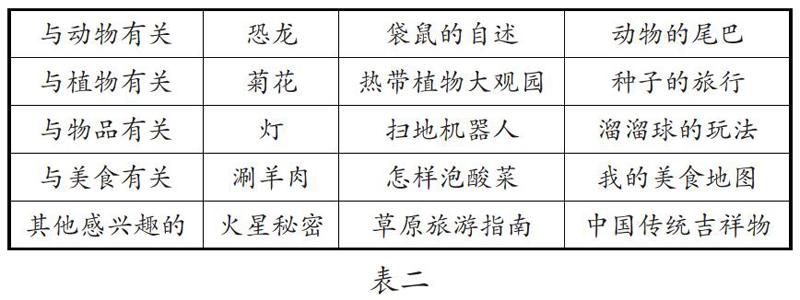

4.提升性训练——针对本单元语文要素,结合习作单元提供的各种写作资源,对一些有强烈写作兴趣,具有文学写作倾向学生,进行不拘一格地提升训练。譬如,在习作中,教材给学生提供这样一系列的习作题目(见表二)。

从这些题材中,我们发现以下两个内容。从选材角度看,有介绍一种事物的,有介绍一类事物的;从表达风格来看,有第三人称的介绍,也有第一人称的自述。因为,本次习作是学生第一次写说明性文章,在习作教学中,为了降低习作难度,教师有意地将内容限制在“介绍一个事物”的范围内,一般不会提出“自述”的写作要求,或者将写作与研究性学习结合起来的表达要求。可是,当习作完成后,对一些有表达余力和兴趣的学生,可以引导他们尝试“介绍一类事物”——写写《我的美食地图》《中国传统吉祥物》,也可以引导学生尝试研究性写作——《热带植物大观园》《动物的尾巴》等,还可以鼓励他们改变表达风格,用活泼的自述体进行介绍。这样,能充分发掘写作资源的内涵,让写作资源在训练链条中得到最合理的开发与运用。

铺垫性训练、靶心性训练、补偿性训练、提升性训练,力求单元写作训练“依山傍水”,紧贴教材;确保单元写作训练步步为营,紧跟进度;使得单元写作训练拾级而上,落实要素。这一系列训练贯穿在整个习作单元中,让习作单元成为一个开放的写作训练系统,成为统编小学语文教材能力体系构建的重要节点。

写作资源不仅仅在习作单元存在,在统编语文教材的每个单元都比较丰富,只不过习作单元的写作资源更为集中、鲜明,指向更为明确而已。因此,开掘和把握好习作单元的写作资源,研究和推进习作单元写作资源的课程化,对统編小学语文教材其他单元写作资源的开发和实践有着“样本”意义,使得写作资源能够在常态教学中得到充分的重视和认同,使得读写结合在统编小学语文教材的背景之下发挥更加重要的作用。

(责编 韦 雄)