潘玉良二次赴法国前风景写生作品赏析

李婷

1937年,潘玉良辗转途经苏联、德国参加法国巴黎万国艺术博览会,并准备游览意大利、希腊、荷兰等多国进行艺术考察。当时的《中央日报》在1937年7月27日《潘玉良出国考察美术并参观巴黎博览会》一文中报道:“预期二年,颇盼他日返国时,能无负国内同情者之期待而无虚乎此行,又行囊中携有国内写生杰作数十幅,将示昔日师友观摩请益,并令欧人一观国人运用油绘材料与西方之作风云。”但此行未能再次回归国内,此后潘玉良侨居巴黎四十年,期间多次想回到祖国,但由于战火、动乱、重病、法国当局不允许其携带作品出境等重重阻隔,使得其愿望终未能实现。1977年潘玉良病逝,其四千余件遗作辗转8年运回国内,大部分由安徽博物院收藏,而这其中创作于1928至1937年的作品仅有15幅。但这已是国内收藏潘玉良这一时期作品数量较多的收藏单位了。

1928至1937年潘玉良的绘画创作,对其“合中西于一冶”的绘画创作风格的形成有着重要的影响。这一时期正是潘玉良在上海美术专科学校和南京中央大学任教的时期,旅行写生既是其教育方式,也是其创作的重要源泉。馆藏潘玉良这一时期的画作,除两件白描外,余13幅均为风景写生作品。潘玉良归国时期的风景写生作品在其创作生涯中有非常明显的阶段性特征:这些风景写生作品内容大多为国内风景名胜或乡土风情的描绘;同时受到国内展览风格和所任职学校同事中国画画家的影响,这些写生画作中,潘玉良的画风更体现了中西融合的探索。

由于历史原因,潘玉良这一时期的作品大都散佚,仅能够从其1935年和1937年的个展的相关文献资料中了解这些作品中的一小部分。而安徽博物院馆藏潘玉良这一时期的风景写生作品可管窥其时风景画创作的一斑。但由于入藏时代与创作时代相距久远,且这批作品在潘玉良逝世8年后才得以回到祖国,因此这13幅画作的定名及创作年代大部分无法准确定名。其中能够根据落款和相关文献资料准确定名的有《九龙桥之风景》(1935年个展)、《桐庐待发》(1937年个展)、《湖州碧浪湖》(1937年个展)、《采石矶》(背款),其余作品的定名多为根据画面内容和意境命名。其中能够根据落款确定创作时间的有《寺庙》(1934年)、《南京夫子庙》(1937年)、《六合塔》(1937年)。《港湾泊舟》《松林》《晨雾》《小桥流水》《新枝》《湖上泛舟》这六幅作品是根据创作风格和落款风格以及画面内容推断其创作于这一时期,并根据画面内容定名的。而这些作品既是其在国内任教期间风格的体现,印证着其国内游历的足迹,见证着其十年艺术创作的黄金时期;同时这些作品随潘玉良远赴重洋四十年,满载着其对故土的思念。

创作于1934年的《寺庙》(图1)描绘的是在遒劲的古树掩映下的红墙绿瓦的一座古代建筑群。从色彩来看,这幅写生油彩厚重,构图饱满。从着色看,采用了印象派常用的色彩“并置”的处理方法。在草地的色彩处理上,潘玉良使用了绿色混置蓝色、黄色的色彩处理方法,虽然草地近看是一片交错的颜色,远看却显得郁郁葱葱。

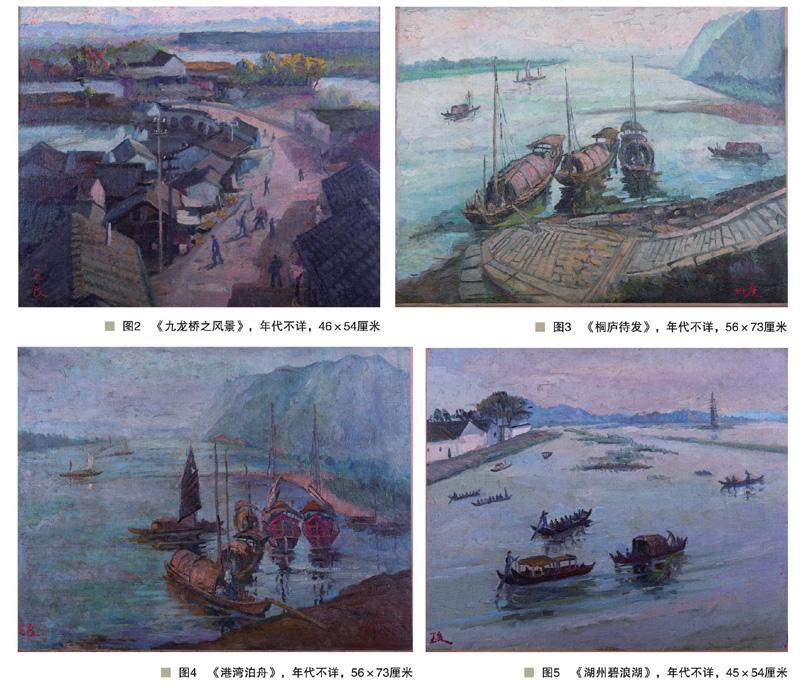

《九龙桥之风景》(图2)的文献资料见于1935年5月3日的《中央日报》第12版其个展的介绍中。潘玉良的这次个展展期为5月1日到5月5日,从4月29日起《中央日报》就一直刊载相关报道,陈之佛、罗家伦、徐悲鸿等都参观了会展并发表了评论。徐悲鸿在其《参观玉良夫人个展感言》中评论道:“潘玉良夫人游踪所至,在西方远穷欧洲大陆,在中国则泰岱华岳黄山九华,皆吾古人创制山水,建其基于不朽之文化者也。潘夫人皆多量撷取其妙象以归……平日所写,有城市之生活,与雅逸之景物。”这幅《九龙桥之风景》便是一幅民国生活场景之写生,寥寥几笔将晨曦中远山、近水以及匆匆的行人交代清楚。在光影处理方面,远山的朝霞、中景的树木、湖面的反射光、近景的房子的投影将晨曦表现出来。

《桐庐待发》(图3)和《港湾泊舟》(图4)是潘玉良在中央大学美术系任教期间在桐庐富春江上写生的作品。1937年5月15日,当时的《中央日报》发布画展消息称:“名画家潘玉良女士,对于西画造诣极深,最近曾赴浙西一代写生,在富春江上流连多日,作品甚为丰富,顷已返京(南京),拟于下月九日起,假华侨招待所举办个人新旧作品展览会。”1937年6月13日《中央日报》刊登了潘玉良参加展览的油画《桐庐待发》和《湖州碧浪湖》(图5)等作品。《桐庐待发》的右下角有红色的落款“世秀”两个字,这正是早年潘玉良的曾用名。而这幅作品也是安徽博物院馆藏数千件作品中唯一署名“世秀”的作品。而《港湾泊舟》的落款则在右下角为“玉良”。通过对比可以发现《桐庐待发》和《港湾泊舟》是对同一个渡口的不同角度不同时间的写生,从船、帆和江面的光影色彩看,前者如画名所述为清晨出发的帆船,而后者帆落船停,夕阳西下,一番傍晚宁静休憩的景象。2012年《今日桐庐》的记者就考证了《桐庐待发》的取景地。“走访桐庐多位80岁以上老人,询问画面中的码头实景地,根据画面上下坡台阶、放马洲、富春江两岸山坡远景山影造型来推断,可能就是惠宾旅馆下面的东门外码头,大多数人认为画面是东门头最早的轮船码头。”“清光绪三十年(1904)钱江轮船公司就开行了杭州至桐庐的客班,于县城东门岸坡砌石级,作轮船码头。1937年以客运木帆船为快船,每天两次发船,朝发夕至。”这恰恰与潘玉良的创作时间相契合。或许在桐庐码头的写生是这次富春江写生之行的终点,画家渡口写生的归心似箭和扬帆启航的心境都融入到了这两幅画作中;亦或许此时,潘玉良已经做好了扬帆启航二次赴法的打算,而同时又难以割舍对祖国大好河山的热爱。两幅画作的不同落款恰恰证明了画家内心当中的挣扎与纠结。《六和塔》(图6)应该也是这次浙西写生的作品,这幅画采用了逆光的表现手法,使用厚重的油彩表现出夕阳红晕的映衬下色彩绚烂的云朵,同处于逆光的塔形成了对比。同上述几幅画作一样,这幅画同样使用云朵的色彩来表达太阳的色彩。

1937年,潘玉良辞去上海美专的教职,回到南京准备画作,办理赴法手续。《南京夫子庙》(图7)和《采石矶》(图8)正是这一时期在南京地区的写生作品。潘玉良对夫子庙的写生创作不只一次,在1935年其油画个展就有相关的作品,张道藩在当时的《中央日报》发表的《潘玉良女士的油画展览会》中提到潘玉良画名为《夫子庙》的作品:“……人人以为污秽不堪的秦淮河夫子庙一带,就让我们的画家找出很美的境物来……全画用笔用色都很好,可惜后景的山色稍淡。”潘玉良1937年创作的《南京夫子庙》描绘了夫子庙角楼和牌楼下熙攘热闹的庙会。有前辈解读,这幅夫子庙正中位置的身着蓝色长袍的是潘赞化。潘玉良离别之际的依依不舍都体现在这幅画作当中。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,心中的孤寂、落寞同熙攘的人群、热闹的氛围形成强烈的反差。《夫子庙》在馆藏的13幅同一时期的写生画作中,运用最为鲜亮丰富的鲜明的红黄绿等色彩来表达庙会的张灯结彩、舞龙舞狮的情景。同年12月,夫子庙在日本帝国主义军队的铁蹄下严重焚毁,这幅画也成为通过绘画艺术表现当时夫子庙的绝唱。

《松林》(图9)、《晨雾》(图10)、《小桥流水》(图11)、《新枝》(图12)、《湖上泛舟》(图13)这几件作品由于无法从作品本身获得相关信息,也无相关文献资料论证,其定名及创作年代大部分无法确定。但从相关的文献资料中,可能发现一些相关的线索。通过文献资料可以发现潘玉良这一时期的绘画作品中不乏松树的相关作品,如1935年其油畫个展中就有《凤凰松》《九华峰松》,前述张道藩的文章中写道:“这是一个古松的风姿……再配以左近的山景,及空中美妙的云,更赠美丽了”(《凤凰松》);“此画取景甚佳,色调笔法亦好。惜空中之云画得太厚重”(《九华峰松》)。潘玉良1936年参加中国美术会第四届美术展览会的作品中有《雪窦山松》,1937年其个展中有《黄山迎客松》。潘玉良对于松的偏爱,也许与松树在中国传统文化中象征着坚忍、顽强、不畏艰难的精神有关,这也是潘玉良一生驱使其不断在绘画之路上前进的人生信条。而关于雾的作品,在1936年潘玉良参展中国美术会第五届美术展览中就有名为《雾中》《云海》的作品。1937年《中央日报》对其画展的专访中,也提到了“《云雾归路》之迷蒙”。也许这些信息能为我们解读这些作品提供一些依据。

从以上安徽博物院馆藏的潘玉良这一时期的作品我们可以看出其这一时期的写生作品,特别是在线条的使用上,带有中国水墨画的元素。而在色彩的运用上,能够看到印象派技法和风格。在潘玉良的艺术生涯中,归国时期可以算是其不可或缺的浓墨淡彩的一笔,开始了其中西融合画风的感悟和探索。1928至1937年,自国立中央大学的建立,至抗日战争全面爆发,中国的艺术教育是一段飞速发展的时期,潘玉良在任教期间进行艺术创作成为中国美术史的一笔的同时,又被历史所塑造,开启了其“合中西于一冶”绘画创作道路的大门。

潘玉良旅居法国四十年,萦绕其心间的乡愁都化作笔笔色彩诉诸于画纸之上。而这些创作于1928至1937年的绘画作品也许是其最为珍视的作品,寄托对故土的乡愁。“路思难行,异域一燕声。露从今晚白,月是故乡明。身后繁华界,心涌故国情。何时飞故里,不做寄篱人。”虽然潘玉良落叶归根的心愿并未达成,但这些作品时隔四十余年回到故土,更让人感慨“故乡情浓,画魂尤生”。