厦门市思明区老年人对医养结合养老模式的认知和参与意愿现状及其影响因素

翁美华 郭丽华 范丽敏 张鸿鑫 陈锦秀

1福建中医药大学护理学院,福州,350122;2厦门大学附属中山医院,厦门,361000

据厦门市统计局官方数据显示,截至2017年8月底,全市户籍60周岁以上老年人口占全市户籍总人口的14.31%[1]。随着老龄化程度不断加深,医疗与养老服务的需求也与日俱增,但目前医疗与养老服务仍互不衔接,使老有所养、老有所医成为亟待解决的社会难题[2]。医养结合养老模式作为我国政府推行的一种新型养老模式,将医疗和养老资源相结合,可满足高龄、空巢、患病老年人的医疗与养老服务需求,有利于提高其生活质量,减轻家庭负担[3]。近年来关于医养结合养老模式的研究主要集中于模式内涵、存在问题及实现路径的探讨,较少关注老年人群体对医养结合养老模式的认知与参与意愿。因此,本研究通过调查厦门市思明区老年人对医养结合养老模式的认知及参与意愿并分析其影响因素,为有关部门制定合理的医养结合养老模式政策提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

2017年12月-2018年2月,采取方便抽样的方法选取厦门市思明区老年人进行问卷调查。纳入标准:年龄≥60岁;户籍和居住地为厦门市思明区;意识清楚,具有良好沟通能力;知情同意参加本调查。排除标准:存在严重沟通障碍,不能对问卷正确理解或回答者[4]。共发放问卷120份,回收有效问卷114份,有效应答率为95%。

1.2 研究方法

采用文献查阅法与专家咨询法相结合的方式,自行设计调查问卷[5-6]。问卷内容包括:①老年人基本信息;②老年人对医养结合养老模式的认知;③老年人对医养结合养老模式的参与意愿。

由研究者说明填写方法后发放问卷,问卷填完当场检查核对后回收。问卷填写过程中,向调查对象进行相关解释,由研究者收集问卷并检查调查内容,如有遗漏项目及时填补。

1.3 统计学方法

采用SPSS17.0和EXCEL 2016进行常规统计学处理。采用均数、标准差、频数、频率等描述调查对象的一般资料,用卡方检验、单因素方差分析认知情况及参与意愿的影响因素。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

114例调查对象中,60-65周岁占20.2%,66-70周岁占35.1%,71-75周岁占7%,76-80周岁占21.1%,80周岁以上占16.7%;文化程度为文盲的占3.5%,小学占24.6%,初中占23.7%,高中或中专占23.7%,大专或本科及以上占28.1%;子女个数为0个的占3.5%,1个占28.9%,2个占36.0%,3个占18.4%,3个以上占13.2%;年收入2万以上的占77.2%,2万以下的占22.8%;主要养老方式为居家养老,占比达84.2%。

2.2 老年人对医养结合养老模式的了解程度及影响因素分析

65.8%的老年人从未听过医养结合养老模式,20.2%听过但不是特别了解,12.0%基本了解医养结合养老模式,仅有4.0%的老年人十分清楚医养结合养老模式。60-65周岁、子女个数少、文化程度为初中以上、参保方式为城镇职工医保和城镇居民医保的老年人对医养结合养老模式的了解程度相对较高,且差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 老年人对医养结合养老模式的了解情况及影响因素分析

2.3 老年人医养结合养老模式参与意愿的因素分析

总体上有50%的老年人不愿意接受医养结合养老模式,16.7%对此持观望态度,仅有33.3%的老年人有意愿接受医养结合养老模式。

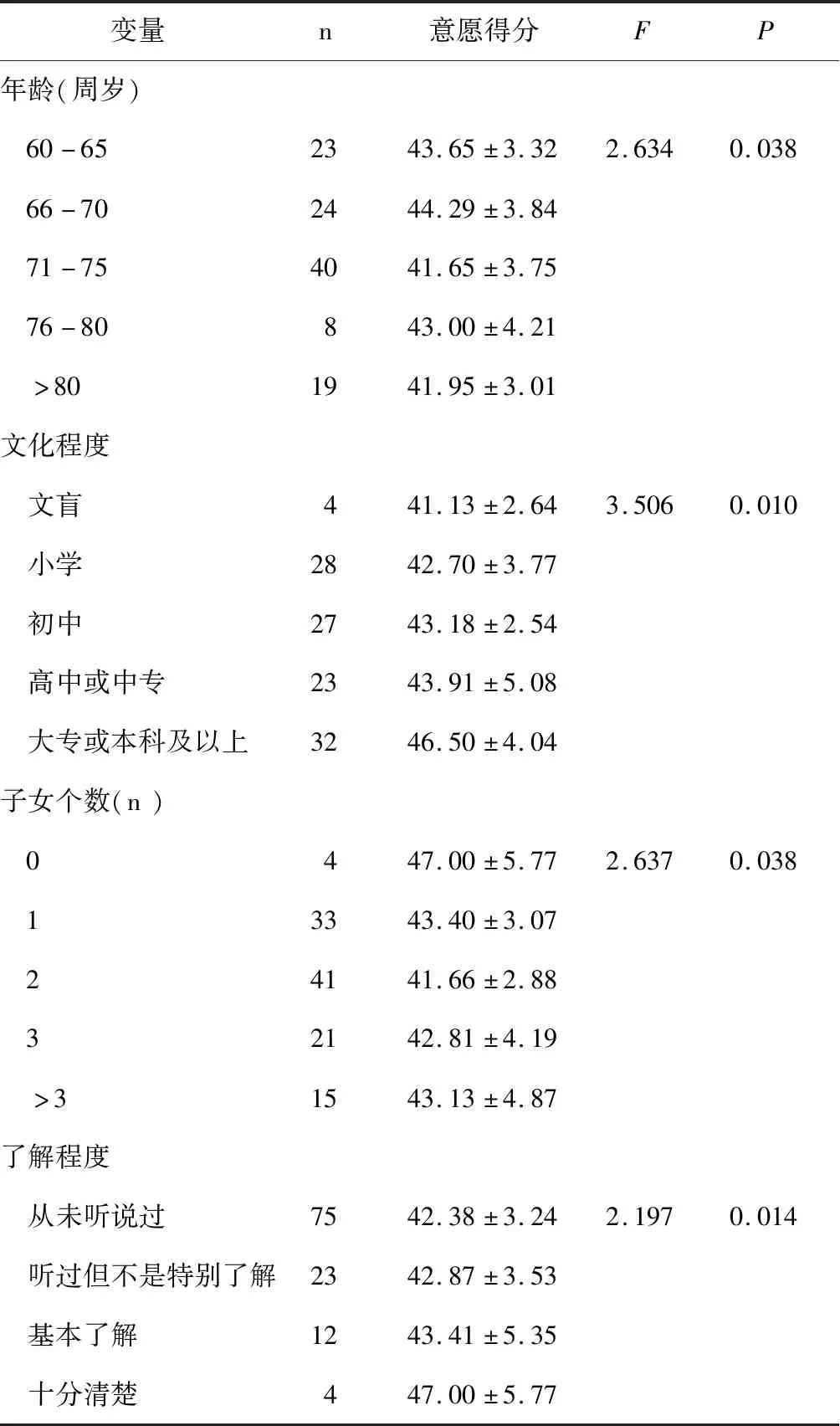

单因素分析显示,年龄、文化程度、子女个数、了解程度对老年人医养结合养老模式参与意愿的影响差异有统计学意义(P<0.05)。结果见表2。

表2 老年人医养结合养老模式参与意愿的单因素分析

为进一步明确各影响因素对于老年人医养结合养老模式参与意愿的影响大小,以意愿总分为因变量,以单因素分析有统计学意义的因素(年龄、文化程度、子女个数、了解程度)为自变量进行回归分析。结果显示文化程度、了解程度进入模型,进一步检验方程,得出F=6.315,P=0.000,该回归方程具有统计学意义。因此,文化程度、了解程度是影响老年人医养结合养老模式参与意愿总分的主要因素。

3 讨论

3.1 老年人对医养结合养老模式的认知水平较低

近年来,我国针对养老问题提出一系列相关政策,倡导各部门积极参与,取得了一定成效,但对于医养结合养老模式的宣传仍存在缺口。调查发现,仅有4.0%的老年人了解医养结合养老模式,而65.8%的老年人则表示从未听说过该模式,说明目前厦门市思明区老年人对医养结合养老模式的知晓率处于较低水平。进一步分析发现,年龄、子女个数、文化程度、参保方式是影响老年人医养结合养老模式知晓率的因素 ,与石河子市老年人医养结合模式认知的研究结果一致[7]。这可能是由于子女个数多的老年人认为居家养老可满足自身需求,没必要到养老机构养老,所以对此关注度不高;而子女个数少的老年人因缺乏子女关心,更易产生孤独感,所以会主动了解养老机构信息[8]。文化程度低的老年人由于受文化水平与个人信息获取能力弱及获取途径的影响,对医养结合养老模式不了解[9]。此外,经济收入水平低的老年人认为养老机构所需费用高,基本的保险未能支付所需费用,而自身尚能承担养老费用,居家养老能够更好地满足自身需求,对医养结合养老模式关注度较低[10]。

3.2 老年人选择医养结合养老模式的意愿偏低

近年来,全国各地探索适合当前国情的养老服务方式,初步形成了以居家养老为基础、社会养老为依托、机构养老为支撑的养老服务体系。但是受到“养儿防老”传统观念及现实经济社会条件的影响,退休居民群体仍把居家养老、依靠家庭成员照料作为养老方式的第一选择[3]。人们普遍认为老人应当由子女赡养,没有必要选择社区养老、机构养老或其他养老方式[2]。本研究结果显示,84.2%的调查对象选择居家养老,7.0%的调查对象选择社区养老,这与朱蓓的调查结果一致[11],基本符合我国养老的大体形式[12]。调查发现,仅33.3%的老年人今后有意愿接受医养结合养老模式,50%的老年人今后不愿意接受该养老模式,说明目前厦门市思明区的老年人对医养结合养老模式的参与意愿较低。

3.3 文化和认知是影响老年人医养结合养老模式参与意愿的主要因素

通过单因素分析发现,年龄、文化程度、子女个数、了解程度是影响医养结合养老模式参与意愿的因素。值得注意的是,在多元线性回归分析中,文化程度、了解程度是影响医养结合养老模式的参与意愿的重要因素,与吴侃等的调查结果一致[13]。在年龄组中,66-70周岁的老年人对于医养结合养老模式的参与意愿较高,可能因为66-70周岁人群养老需求更加现实,受到计划生育政策的影响一般多为独生子女家庭,对家庭养老的依赖程度较低,对养老方式的思考与关注度较高,因此参加意愿相对更高一些[3]。在文化程度组中,大专或本科及以上的老年人对医养结合养老模式的参与意愿较高,低文化程度群体由于文化水平的限制和个人信息的闭塞,不能及时获取有效准确的养老信息[14]。在子女个数组中,无子女的老年人对医养结合养老模式的参与意愿较高,可能是由于无子女的老年人家庭成员较少,对老人的照料不能全面顾及,进而使老年人对医养结合养老模式的需求增加,反之老年人子女数多,其家庭养老资源丰富,家庭养老有保障,对医养结合养老模式的参与意愿较低[15]。在了解程度组中,了解程度高的老年人更愿意加入医养结合养老模式,表明医养结合养老模式的发展与老年人对其了解程度密切相关,有关部门应该做好宣传工作,提高新兴养老模式的知晓度和认可度[13]。

4 建议

4.1 以需求为导向,加强医养结合养老模式宣传

医养结合作为我国大力推行的养老模式,可满足老年人的医疗与养老需求,但目前对该养老模式的宣传有所欠缺。因此,有关部门应采取各种形式加强医养结合养老模式的宣传教育工作,选择老年人易接触的电视、广播、讲座、义诊等方式的宣传,提高医养结合养老模式的认知度及接受度,为更好地发展医养结合养老模式提供良好的外部环境,同时需加强对子女的宣传与教育[13];应以低文化程度老年人为工作重点,针对其思想观念落后、对新型养老方式知晓率低的特点,提前介入宣传,加强对老年人慢性病的预防,转变老年人养老观念,可到社区进行宣讲以及不定期带领附近社区老年人参观社区医护设施和体验医疗养老服务,并讲解相关消费标准等,使老年人了解医养结合养老机构,提高入住率,从而推进医养结合养老事业的可持续发展[16]。

4.2 以医保为切入点,保障医养结合养老模式运行

医保政策的完善是推行医养结合养老模式发展的重要影响因素,有关部门应扩大医保覆盖面,完善医养结合医保制度。因为老年人大部分为退休群体,所获收入仅来源于退休金,收入水平低,所以相关部门应完善医保有关政策措施,将医养结合机构纳入医保范围,并提高医保报销比例和扩增医保报销范围,建立有关医养结合服务规范及质量评估标准,并根据标准对各级医养机构进行不定期检查,及时发现并积极整改存在的问题,提高服务质量,避免服务资源与医保费用的浪费。此外,应加大资金投入和政府扶持力度,提高社会保障水平,使老有所养,老有所依,解决医养结合养老模式的建设问题,共同推进医养结合养老事业的发展。