基于CiteSpace的我国《哈姆雷特》研究可视化分析

宋凯歌,朱安博

(商丘学院 外国语学院;首都经济贸易大学 外国语学院)

一、引言

凭借经典的戏剧创作,莎士比亚被公认为世界文学和艺术史上的集大成者。而《哈姆雷特》处于莎士比亚作品的中心地位,是集莎士比亚全部艺术天才的戏剧经典(孟宪强,2000:18)。《哈姆雷特》进入我国的时间可追溯至1903年。当时上海达文社出版的《澥外奇谈》一书中收录了英国兰姆姐弟改写自莎剧剧本的《莎士比亚故事集》的译本,其中即有《哈姆雷特》,译名为《报大仇韩利德杀叔》。

百余年来我国学者从《哈姆雷特》的人物塑造、语言叙事、翻译风格、戏剧改编等诸多角度展开了富有成效的研究。王瑞(2015)、金静和朱健平(2016)以汉译形式和时期分类为研究内容,从历时和共时的角度对《哈姆雷特》在我国百年来的译介演变趋势进行爬梳和分析,对总体上鸟瞰《哈姆雷特》的汉译状况具有重要的启迪意义。然而在大数据的时代背景下,更加有必要运用文献计量学的方法对我国《哈姆雷特》的研究现状作出可视化分析,以洞析我国《哈姆雷特》研究的热点与前沿,进而对未来研究作出展望。孙媛(2018)运用文献计量学的方法研究了我国《哈姆雷特》40年间中国知网的期刊论文的文献分布特征和研究特点,其研究方法具有一定的创新价值。然而美中不足的是,第一,数据收集方法有待改进。该文的文献是以篇名包含“哈姆雷特”或“哈姆莱特”为检索条件收集的。这样会遗漏关键词或摘要中含有“哈姆雷特”的《哈姆雷特》文献。第二,可视化图谱不够前沿。该文的可视化分析主要是基于中国知网计量数据可视化系统,借助当下影响力较大的信息可视化软件CiteSpace的可视化分析的研究还有待跟进。与前人研究不同,本文以主题词为检索条件筛选文献,并借助CiteSpace软件对我国《哈姆雷特》的研究文献作出可视化分析。首先,以可视化方式展现我国《哈姆雷特》研究文献历年演变和刊发载体;其次,基于CiteSpace绘制的知识图谱分析高产作者和研究单位;再次,基于CiteSpace考察关键词的多个指标分析研究热点和研究前沿;最后,通过分析我国《哈姆雷特》研究存在的问题说明对今后研究的启示。

二、数据来源及处理

本文的数据来源于中国知网全文数据库中的期刊论文。Hamlet主要有两种译法:“哈姆雷特”和“哈姆莱特”(对Hamlet其他译法的研究论文较少较分散,笔者将通过定性方法融入后文的讨论中)。以主题词“哈姆雷特”或“哈姆莱特”进行检索,其他检索条件不限,由此得到我国《哈姆雷特》相关研究论文数据2 087条。检索时间为2019年4月16日,最早的一篇论文出现在1954年,所以论文数据的时间跨度为1954-2019年,长达65年。

三、文献历年演变和刊发载体分析

1 文献历年演变分析

图1展现出在1954年至今我国《哈姆雷特》研究论文的年度分布图。可以看出发文量整体上呈明显的上升趋势。我国最早出现《哈姆雷特》研究论文是在1954年,即莎士比亚诞辰390年。当年有两篇论文,其一是《戏剧报》发表的《威廉·莎士比亚(续)》一文,论文沿着五个著名的悲剧追溯了莎士比亚的创作道路(莫洛卓夫、陈微明,1954);其二是张健(1954)在《文史哲》发表的《莎士比亚和他的四大悲剧》一文。事实上,我国《哈姆雷特》研究还可进一步向前追溯。在中国知网检索田汉“哈孟雷特”译法的结果显示,陈铨(1934)就已经把德国文学批评家对于哈姆雷特的解释引介到了国内。1954-1979年间都没有超过10篇,且有很多年份空缺;1980-2005年论文数量明显增多,但所有年度也都没有超过100篇;2006-2019年是我国《哈姆雷特》研究的爆炸期,最少的年份也接近100篇,最多的年份是2010年,有138篇。为方便后文讨论,本研究把我国《哈姆雷特》研究的发展历程分为三个时期:发轫期(1954-1979)、崛起期(1980-2005)、繁荣期(2006-2019)。这三个时期分别有15,735和1 487篇论文。

图1 1954-2019年我国《哈姆雷特》研究文献年度分布图

2 文献刊发载体分布

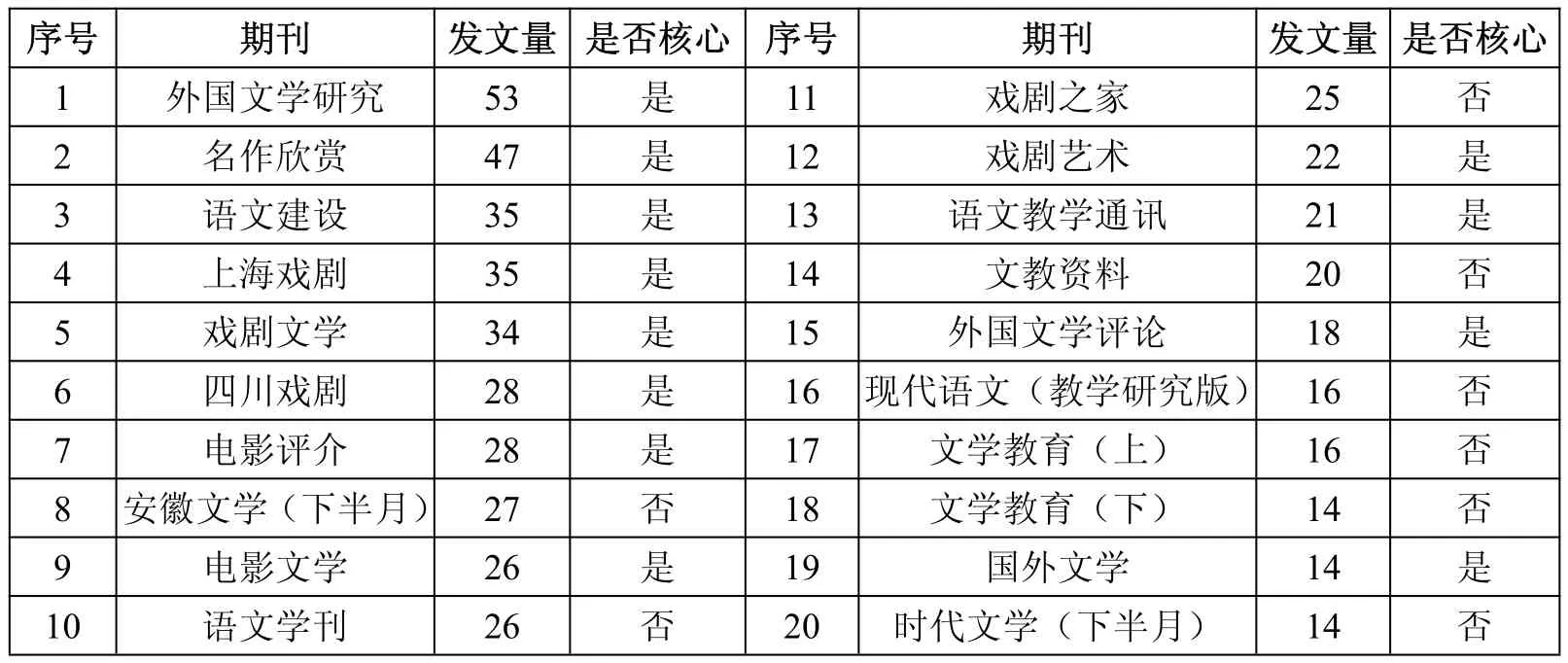

表1 我国《哈姆雷特》研究文献刊发载体情况表

据题录信息显示,共有852家期刊发表过《哈姆雷特》相关研究的论文。笔者重点分析发文量排名前20位的期刊。发文量最多的是《外国文学研究》,共有53篇论文。排名第18~20位的是《文学教育(下)》、《国外文学》和《时代文学》(下半月),均有14篇论文。这20家期刊中有12家为核心期刊,占总数的60%(此处对核心期刊的判定比较宽松,即只要是入选过北京大学或南京大学核心期刊目录的期刊,都将其认定为核心期刊)。这说明我国《哈姆雷特》研究已经产出了一大批较高质量的研究成果。另外,从期刊名称可以发现,主要有四大领域特别关注《哈姆雷特》研究:文学界、戏剧界、影视界和教育界。《哈姆雷特》是莎士比亚的一部戏剧作品,戏剧是文学的重要组成部分。因此文学界和戏剧界关注《哈姆雷特》自然在情理之中。而影视界必然会从戏剧改编成电影、戏曲等体裁的角度关注《哈姆雷特》,所以《哈姆雷特》的改编很可能是研究的一大热点。教育界关注《哈姆雷特》则体现了这部戏剧深远的教育和启发意义。笔者将在后文借助CiteSpace与以上发现作进一步的深化探究。

四、基于CiteSpace的我国《哈姆雷特》研究状况分析

绘制科学知识图谱的软件主要有SPSS,Ucinet,Bibexcel和CiteSpace等,其中以CiteSpace最具特色(马晓雷等,2016)。CiteSpace是美国德雷克赛尔大学陈超美团队开发的一款在科学文献中识别与可视化新趋势与新动态的Java应用程序,已成为信息分析领域中影响力较大的信息可视化软件(Chen,2006)。在对我国《哈姆雷特》研究文献分布有了基本的了解后,接下来笔者将借助CiteSpace软件绘制科学知识图谱,以此发掘该领域的高产作者、研究单位、研究热点和研究前沿。

1 高产作者和研究单位

图2 文献作者图谱

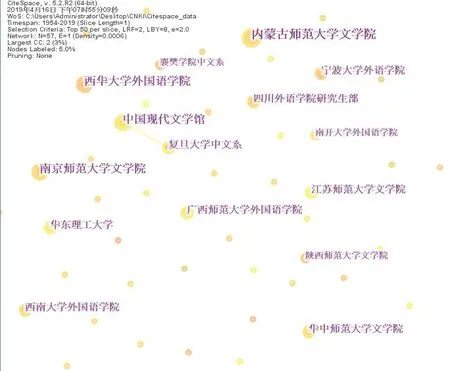

图3 作者单位图谱

笔者借助CiteSpace可视化图谱软件绘制了我国《哈姆雷特》研究文献作者图谱(见图2)。生成图谱前,阈值已经被设置为2,即图2中显示的作者每人至少有2篇文献。论文产量最多的是傅光明和陈达,均有五篇论文;紧随其后的是李伟民、林忠港、张之燕和李其金,均有四篇论文;接着是李小驹、彭体春、王晓农、何素平和方平,均有三篇论文;其余作者均有两篇论文。我国作者每人关于《哈姆雷特》研究成果都没有特别多,作者之间论文数量也都比较接近。这说明我国学者缺少对《哈姆雷特》长期的精耕细作,研究《哈姆雷特》的学者并不仅仅致力于这一个领域,也同时作其他领域的研究。论文作者之间的连线表示作者之间有合作关系,图2中的连线不多。国外学者诺曼·奥古斯丁(Norman Augustine)和坎尼斯·爱德蒙(Kenneth Adelman)之间有合作,我国学者徐子昂、朱哲和康杰三人之间有合作。可见国内外学者已经开始合作研究,以后更需进一步加强合作,共同把《哈姆雷特》研究推向深入。

图3是我国《哈姆雷特》研究的作者单位图谱。为使图谱更加清晰,阈值被设置为3,即图谱中显示的单位都至少有三篇论文。论文成果最多的是内蒙古师范大学文学院,有六篇论文,中国现代文学馆、南京师范大学文学院和西华大学外国语学院各有五篇论文,其他单位均有三四篇论文,各单位的论文产量都很接近。尽管有些高校以不同二级单位署名发表论文(如四川外语学院研究生部有四篇,四川外语学院学报编辑部有两篇),但并没有产量特别突出的单位。图谱中能观察到的单位之间的连线也很少,只有复旦大学中文系和中国现代文学馆之间有合作。

综上所述,今后我国《哈姆雷特》研究不仅需要学者之间加强合作,以便稳定而长久地致力于《哈姆雷特》研究,而且也需要各学术单位通力合作、优势互补,增强跨院系、跨高校甚至跨国界的合作。

2 研究热点

邱均平和王曰芬(2008)指出:“由于一篇文献的关键词或主题词是文章核心内容的浓缩和提炼,因此,如果某一关键词或主题词在其所在领域的文献中反复出现,则可反映出该关键词或主题词所表现的研究主题是该领域的研究热点。”CiteSpace考察关键词的指标有高频关键词和中介中心性等。下面笔者将从高频关键词和中介中心性分别探析我国《哈姆雷特》的研究热点。

2.1 高频关键词

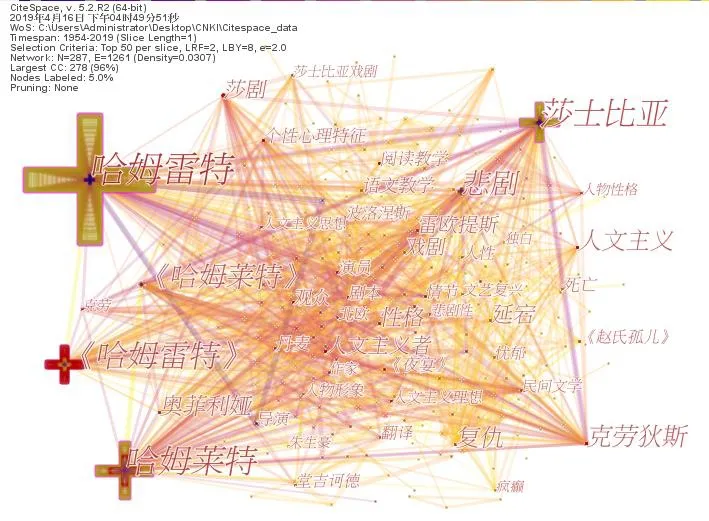

图4是基于CiteSpace生成的我国《哈姆雷特》研究的高频关键词知识图谱。阈值设为10,即图4中的关键词都至少出现10次。图4可以直观地显示关键词节点的大小和关键词之间的连线。关键词节点越大,则频次越高;反之则越低。关键词之间的连线表示关键词的共现关系。为了更精确地显示关键词的频次,笔者把频次在10以上的关键词以降序的方式制成了表2。共有47个关键词入围。表2显示,我国《哈姆雷特》研究的关键词中“哈姆雷特”的频次最高,为826次,在关键词中遥遥领先。排在第二位的是“哈姆莱特”,为462次。这充分说明在我国“哈姆雷特”的翻译比“哈姆莱特”的接受度更高。

图4 我国《哈姆雷特》研究的高频关键词图谱

表2 我国《哈姆雷特》研究高频关键词分布

对以上关键词进行分类,第一类是文学批评,相关的关键词有“悲剧”、“人文主义”、“复仇”、“性格”、“延宕”、“人性”、“忧郁”等。文学批评领域对《哈姆雷特》的关注由来已久。对主人公哈姆雷特延宕问题的探讨历来是《哈姆雷特》研究的热点。查培德(1986)对哈姆雷特延宕问题的不同观点进行了分类讨论,并认为哈姆雷特的延宕兼有内因和外因综合作用的结果。《哈姆雷特》刻画的其他人物也饱受我国学者的关注,如克劳狄斯、奥菲利娅、雷欧提斯、波洛涅斯等。也有学者从后精神分析批评、叙事批评、女性主义批评等视角对《哈姆雷特》展开解读(方汉文,2001;杨经建,2004;叶倩,2005)。第二类是戏剧改编,这可以从“观众”、“演员”、“《夜宴》”、“导演”等关键词窥探。《哈姆雷特》除了作为戏剧被搬上剧院以外,还被改编为电影、戏曲等。冯小刚导演的《夜宴》改变了《哈姆雷特》的故事背景和人物名称,但故事情节却和《哈姆雷特》如出一辙,因而被称为中国版的《哈姆雷特》。不过,改编也面临着风险。《夜宴》的豆瓣评分仅为5.8分,并未被大众所认可。相比较而言,越剧《王子复仇记》无论在表演还是在体现原作人文主义精神上艺术成就都很高,成为中国戏曲改编莎剧的成功之作,也成为中国莎剧舞台演出史上值得借鉴和进一步研究的越剧莎剧(李伟民,2011)。第三类是翻译研究,“翻译”和“朱生豪”等关键词体现了这一点。百余年来,田汉、邵挺、梁实秋、曹未风、朱生豪、卞之琳、林同济、孙大雨、杨烈、方平、彭镜禧、王宏印、黄国彬、辜正坤、许渊冲等学者都翻译过《哈姆雷特》。而只有“朱生豪”作为了高频关键词出现,这说明《哈姆雷特》的朱生豪译本是研究热点。《哈姆雷特》翻译研究有对单个译本的评析,有译本的比较,也有认知语言学、文学文体学、语料库翻译学及文化翻译等角度的阐释(谢谦,2005;胡开宝、朱一凡,2008;刘翼斌,2010;黄觉,2011)。第四类是课堂教学,“语文教学”和“阅读教学”都是高频词。这在中学生和大学生中都有体现。近年来我国教育部新颁布的普通中学语文课程标准中,《哈姆雷特》已被列入必读书目之中。教育部高等学校中文学科教学指导委员会也把《哈姆雷特》列为“高等学校中文系本科生专业阅读书目”,也有些出版社甚至将其列为“大学生必读丛书”。笔者在收集数据时就发现一些中学教师也基于《哈姆雷特》探寻中学课堂教学问题的解决方法。钱梦龙(2004)在探讨中学语文阅读教学方法的过程中,哈姆雷特已经被隐喻为看待问题的角度,对哈姆雷特的多元解读启发教师在教学中不应拘泥于标准答案。

2.2 中介中心性

中介中心性是测度节点在数据网络中重要性程度的关键指标。通过CiteSpace可以计算出各节点的中介中心性值,进而发掘在整个数据网络中起战略作用的关键节点。中介中心性可以反映出一个关键词作为中介的能力,即连接其他两个节点最短路径的能力。中介中心性值越高,则越多的节点要通过它进行联系,由它控制的关键词之间的信息流也就越多(Small,1986:97),因而可以通过中介中心性来挖掘研究热点。

表3 我国《哈姆雷特》研究文献的中介中心性分布

我国《哈姆雷特》研究文献的中介中心性在0.03以上的关键词有23个,表3以降序方式列出了对应的具体的数值。由于是以“哈姆雷特”和“哈姆莱特”为主题词收集的文献,此处不对第1,2,4,5位关键词进行分析。表3中很多关键词与表2中所列出的高频关键词重合,这再次论证了这些领域是我国《哈姆雷特》研究的热点。其一是文学批评研究。克劳狄斯是该剧除哈姆雷特以外最受关注的人物,是剧中的反面人物。作为哈姆雷特的叔父,他杀害了哈姆雷特的父亲,自己登上了王位,还使哈姆雷特的母亲嫁给了自己。这激起了哈姆雷特的复仇计划,奥菲利娅是哈姆雷特的恋人,雷欧提斯则是奥菲莉娅的兄长。在克劳狄斯的煽动下,哈姆雷特、奥菲利娅和雷欧提斯矛盾激化并最终走向死亡,造就了戏剧的悲剧主题。其二是《哈姆雷特》的改编研究。“演员”、“观众”、“《夜宴》”、“导演”都属于这一语义域,其中“演员”的中介中心性最高,达0.07。也就是说,“演员”一词常常作为探讨《哈姆雷特》改编的中介词汇。我国学者常通过演员的表演效果洞察改编的成功与否,这是因为戏剧和电影都要通过演员的表演来完成。戏剧要求演员在限定的时间内完成历时的表演,而电影可以运用蒙太奇的手法将演员的表演组接。因此,把文学搬上荧幕,要对原著进行改编(李艳梅,2016)。其他方面也有研究热点,但因中介中心度数值比较低,热度并没有以上两点高。综合以上分析讨论可以发现文学批评研究、翻译研究、戏剧改编研究和课堂教学研究是我国《哈姆雷特》研究的热点。

2.3 研究前沿

要透彻分析我国《哈姆雷特》研究动态,还需要考察该领域的研究趋向。Citespace软件可以运用突变检测算法,从文献的题目、摘要、关键词、描述词和文献记录的标志符中提取突变术语(burst terms)。突变术语就是指某一术语的使用频率在某一时间突然增多或在较短时间内突然出现的情况(李红满,2014),因此可以用来追踪前沿动态。笔者借助CiteSpace软件统计出了我国《哈姆雷特》研究18个最大关键词引用突变图(见表4)。

根据表4,发轫期(1954-1979)主要有两个突变词:“演员”和“克劳狄斯”。这说明这一时期的主要关注《哈姆雷特》的舞台演出和二元式人物塑造。在中国知网期刊论文数据库以“克劳狄斯”为主题词,把年限设置为1954-1979年,检索发现这一时期对克劳狄斯的研究突然增多主要还是与哈姆雷特的人物解读相关,即探讨克劳狄斯人物形象的作者通常也都分析了哈姆雷特的人物塑造。这一发现也与“哈姆莱特”和“《哈姆雷特》”这两个关键词的高突变值相吻合。究其原因在于文学的政治功利化取向是20世纪中国文学的一条基本发展线索(朱安博,2008)。外国文学进入我国也必然受到我国意识形态对文学的操控。当时中国社会资产阶级和无产阶级正进行着“你死我活”的阶级斗争,凸显克劳狄斯和哈姆雷特这对二元对立式人物彰显了时代特色。

崛起期(1980-2005)出现的突变术语有很多,其中“波格涅斯”是新词。改革开放之后,受西方文学作品的影响,人物脸谱多样化开始深入人心,《哈姆雷特》中的不同角色都得到了关注。与人文主义相关的突变词有“人文主义者”、“人文主义理想”、“人文主义”,因此对《哈姆雷特》人文主义精神的探究是这一时期的研究前沿。其他突变词(个性心理特征、剧本、观众、莎剧、丹麦、悲剧)主要体现了对《哈姆雷特》戏剧本身的解读。

繁荣期(2006-2019)是当下研究阶段,代表着最新的研究前沿。这一时期突变词包括三个领域:人物塑造(哈姆雷特)、中西文化对比(《夜宴》、《赵氏孤儿》)和课堂教学(阅读教学、语文教学)。鉴于已在高频关键词分析中分析了课堂教学领域,因而此处将重点考量人物塑造和中西文化对比。

表4 我国《哈姆雷特》研究Top 18最大关键词突变统计

人物塑造研究贯穿三个时期,一直是《哈姆雷特》研究的重点话题。在发轫期,对《哈姆雷特》故事情节的解读与之前大多数只有一条复仇主线的作品不同,它把一条复仇线扩展至三条。主线是王子向叔父报仇。在此基础上增加了雷欧提斯向哈姆雷特报父仇和挪威王子向丹麦复仇两条副线(徐克勤、刘念兹,1979)。三条复仇线平行交错,增加了故事的可读性。然而《哈姆雷特》又不仅仅是复仇故事。戚叔含(1959:70)结合文艺复兴时期大变革的社会现实阐明了哈姆雷特不再代表着复仇英雄,而已经是文艺复兴时代典型环境中一个人文主义者的典型形象。这一时期的《哈姆雷特》研究受苏联莎学研究的影响而很少有创新的观点。在崛起期对哈姆雷特人物塑造的研究有了新突破。蓝仁哲(2003)从解构主义的视角阐释了哈姆雷特不是苏联和我国莎学界拔高的英雄或理想代表,而是首先是一个人,一个与大众同样遭受人生苦难的悲剧人物。在繁荣期,庄新红(2011)指出,长期以来关于哈姆雷特是否是人文主义者是莎学研究的热点话题。哈姆雷特的人物形象应从人文主义者的讨论转移到人的视点,从而发现哈姆雷特是罪恶泥沼中难免沉沦的人、恶流浊浪中持守理性的人以及悖论旋涡中绝望抗争的人等多重身份融于一身的完整意义上的人。概而言之,哈姆雷特的人物形象经历了从复仇英雄到人文主义者再到完整意义上的人的形象演变。

中西文化对比的突变时间始于2007年。对《夜宴》的研究突变从2007年持续到2009年,这说明2006年电影《夜宴》上映后掀起了一股研究热潮。张瑛(2012)认为,《夜宴》在艺术框架、故事重心、戏剧主题和文化观念上都进行了改变,体现了中西文化符号的移植以及两种文化的转型。莎学研究者进一步思考《哈姆雷特》对我国戏剧发展的时代价值。《赵氏孤儿》的研究主要聚集在2014-2019年,是我国《哈姆雷特》研究的最新动态。《赵氏孤儿》是元代杂剧家和戏曲家纪君祥创作的杂剧,该剧为元杂剧四大悲剧之一。我国有《赵氏孤儿》改编的京剧上演,也拍摄过同名京剧电视剧,2010年还上映了陈凯歌导演的同名电影。意大利、法国、德国的剧作家都有根据该剧改编的剧作上演。可以看出作为经典的戏剧剧目,《赵氏孤儿》和《哈姆雷特》都广泛传播于国内外,也都有改编的文学艺术和商业价值。因而探究《赵氏孤儿》的传播路径建构对《哈姆雷特》在我国的本土化发展具有借鉴价值。反之,研究《哈姆雷特》也可以推动《赵氏孤儿》的对外传播。董晔和武文君(2017)从民族文化的深层解释了这两部戏剧的人物形象、矛盾冲突和悲剧结局的差异,有助于在悲剧视野中更好地理解中西文化内涵。

五、结语

1954年以来,我国《哈姆雷特》研究涌现出一大批研究文献。大数据时代的到来催生了可视化研究的发展。本文基于可视化软件CiteSpace绘制了我国《哈姆雷特》研究的知识图谱,第一,文献作者和研究单位的成果数量都比较接近,缺乏对该领域稳定而持久的研究。作者之间和单位之间的合作都不明显,需进一步加强合作,为一批学者和单位长期致力于《哈姆雷特》研究创造条件;第二,通过高频关键词和中介中心性的考察发现,文学批评研究、翻译研究、戏剧改编研究和课堂教学研究是我国《哈姆雷特》研究的热点;第三,关键词的引用突变统计显示,我国《哈姆雷特》研究前沿体现在人物塑造和中西文化对比两个领域。

尽管我国《哈姆雷特》研究文献数量可观,但仍存在一些问题。梳理这些问题对我国《哈姆雷特》研究的繁荣发展有着重要启示。第一,《哈姆雷特》与我国文学作品的对比研究中定性研究很多,定量研究偏少,需要加强实证性研究。《哈姆雷特》翻译和改编研究也面临同样的问题。Cattrysse(2014)就指出改编研究中零散的个案研究过多。杨祎辰(2019)也指出,我国的戏剧翻译研究要取得突破需要重视研究的实证性。第二,《哈姆雷特》在我国的接受度需要引起更广泛的研究。我国在努力创办莎学学会和莎学期刊的同时也应关注戏剧在我国的接受程度。可以深入考察《哈姆雷特》在我国的馆藏量、借阅量、各版本发行的次数等,还可以通过问卷法、访谈法调查《哈姆雷特》在我国的接受情况。第三,已有研究呈现文学批评、翻译研究、改编研究、教学研究等领域分立的局面,跨学科跨领域研究能力不足。一方面,《哈姆雷特》研究的发展需要学者们从诗学、心理学、哲学、社会学、认知科学等更广泛的学科中汲取营养,另一方面也需要整合多个路径开展系统性研究。从丛(2014)提出了《哈姆雷特》研究路径整合的基本构想,对系统性研究有较大启示。但路径整合研究还需进一步深化拓展。