几种表面活性剂物化性能与润湿能力的相关性研究

周喜阳,王国永

(1.吕梁学院,山西吕梁 033001;2.表面活性剂国家工程研究中心,中国日用化学研究院有限公司,山西太原 030001)

表面活性剂是一种两亲分子,一般由极性的亲水头基和非极性的疏水尾链构成,既亲油又亲水,可赋予表面活性剂分子重要的基本性质:在溶液表面吸附,在溶液内部聚集。表面活性剂应用极为广泛,遍及石油化工、医药、洗涤、泡沫灭火、油墨、涂料、电子印刷、生物和医学等领域;在纺织纤维加工中常作为前处理助剂、印染助剂和后处理助剂等[1-2]。

表面活性剂在溶液表面的吸附影响溶液的表面性质,降低溶液的表面张力。表面张力可以分为平衡表面张力和动态表面张力(DST)。动态表面张力是指表面活性剂溶液在达到吸附平衡前某一时刻的表面张力。与平衡表面张力相比,动态表面张力的研究同样重要。在很多实际应用中,动态表面张力的重要性往往大于平衡表面张力,例如喷洒农药时,要求喷洒在叶面上的农药能迅速铺展;用DST 筛选乳化剂;在三次采油中要求动态表面张力很低。

近年来,有关表面活性剂的构效关系已被大量研究,主要集中在各种表面活性剂结构与物化性能之间的关系。而对于表面活性剂的物化性能与各种应用性能关联性的研究较少。

本课题主要研究了几种表面活性剂物化性能与润湿性能的关系。

1 实验

1.1 试剂

双(2-乙基己基)琥珀酸酯磺酸钠(AOT)、脂肪醇聚氧乙烯醚(碳链分布为12~14,聚氧乙烯数为7,AEO-7)、脂肪醇聚氧乙烯醚(碳链分布为8~10,聚氧乙烯数为4,JFC)、异构十三醇聚氧乙烯醚(1307)、聚醚改性三硅氧烷(TSi-8)、炔二醇聚氧乙烯醚(T-2)、异构仲醇聚氧乙烯醚(TM-6)(均为工业级,中国日用化学研究院,使用前未经纯化),全氟聚醚酰胺丙基季铵盐参照文献[3]合成,实验用水为去离子水[表面张力为(72.0±0.3)mN/m]。

1.2 测试

1.2.1 平衡表面张力

配制不同质量浓度的表面活性剂水溶液,室温下静置24 h 后,采用Krüss K-12 表面张力仪通过铂金板连续法测定表面张力和临界胶束浓度(cmc),测量条件为恒温[(25.0±0.1)℃]。对于阳离子含氟表面活性剂,选用环法单点法连续测量3 次,减少吸附对实验数据的影响,设置每个质量浓度测量点的时间间隔为2 min。

1.2.2 动态表面张力

配制不同质量浓度的表面活性剂样品,用动态表面张力仪采用最大泡压法测量,测量温度25 ℃。测量前需清洗石英皿,若有必要用铬酸溶液浸泡后再用去离子水冲洗,确保石英皿冲洗干净并晾干;将去离子水加入到石英皿中,25 ℃恒温10 min,以水在该条件时的表面张力(72.0 mN/m)作为矫正样,测量毛细管的直径;然后在石英皿中加入待测溶液(大于70 mL),恒温10 min,设定毛细管直径和表面寿命,根据质量浓度由低到高开始测量。

1.2.3 润湿性能

参考GB/T 11983—1989《表面活性剂润湿力的测定》,采用帆布沉降法进行测定。将1 g/L 表面活性剂溶液倒入1 000 mL 烧杯中,在25 ℃时,把直径为30 mm 的圆帆布片用浸没夹夹住,浸入试样液,帆布片进入溶液时立即开始计时,帆布片开始下沉时记为终点。使用同一溶液重复测量5 次,去除偏差较大值,取平均值即该样品溶液的润湿时间。

2 结果与讨论

2.1 平衡表面张力

测定了6 种具有不同疏水基的聚氧乙烯型非离子表面活性剂、1 种阴离子渗透剂AOT 和1 种全氟聚醚阳离子表面活性剂(PFPE-A)的平衡表面张力。由图1可知,随着表面活性剂质量浓度的增加,即表面活性剂分子在气液界面的吸附量逐渐增加,表面张力显著降低,到达临界胶束浓度后变化缓慢或不再变化,此时的表面张力为临界胶束浓度时的表面张力(γcmc)。为了对表面活性剂进行对比,Rosen 提出了效率和效能两个概念。表面活性剂的效率为降低溶液表面张力至一定值时所需表面活性剂的浓度,可用cmc 来表征;表面活性剂的效能为溶液表面张力所能达到的最低值,常用γcmc来表征。在临界胶束浓度时,界面上每个表面活性剂分子所占的横截面积用Acmc表示。为了对表面活性剂的吸附进行定量描述,引入了表面过剩(Γ,又称吸附量),其物理意义为单位面积表面层中溶质物质的量与单位面积溶液本体中所含溶质物质的量之差。Gibbs 吸附公式是讨论表面活性剂在界面上吸附的基础,可用来描述表面张力与溶液质量浓度的关系:

式中,n取决于表面活性剂的类型,R为理想气体常数,T为绝对温度,γ为表面张力,c为表面活性剂的浓度。根据公式可以求得γ-c函数关系,计算出表面活性剂的吸附量Γ,表面活性剂的各种参数列于表1。

从图1和表1可知,脂肪醇聚氧乙烯醚类的γcmc为27~30 mN/m,TSi-8 的γcmc为21.2 mN/m,全氟表面活性剂的γcmc最小,为16.4 mN/m,即全氟表面活性剂降低表面张力的能力最强。由此可见,γcmc受分子结构的影响非常显著,其中疏水尾链的影响最大。

图1 几种表面活性剂的平衡表面张力曲线

表1 几种表面活性剂在25 ℃时的性能参数

疏水尾链与表面活性之间具有密切关系。当疏水尾链的碳原子数目一定(1×C12、2×C7、3×C5、4×C4)时,表面活性剂的cmc 相近;随着尾链数目(单尾链、双尾链和三尾链)的增加,表面张力逐渐降低。当表面活性剂由单尾链到双尾链时,表面张力的降低能力显著下降;而由双尾链到三尾链时,效能却有少量增加。

γcmc随尾链数目增加而降低,主要是两方面作用的结果:(1)尾链堆积效率增加;(2)尾链中—CH3相对—CH2—数量增加,根据文献大小顺序为CH2、CH3、CF2、CF3,—CH3具有较低的表面能。因此,可以通过设计表面活性剂的疏水链结构提高其降低溶液表面张力的能力。

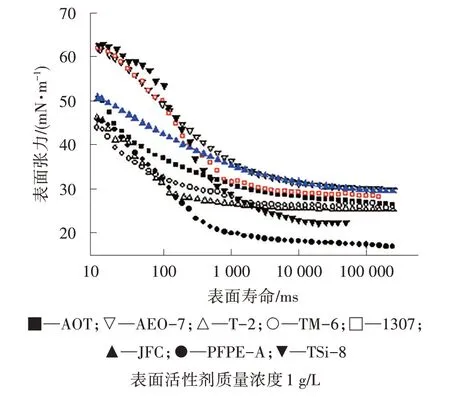

2.2 动态表面张力

平衡表面张力测试的是表面活性剂在界面吸附平衡以后的值,未涉及时间。而在实际应用中,有时需要表面活性剂在较短时间内便有效降低表面张力,故采用最大泡压法考察了几种表面活性剂溶液表面张力随时间的变化关系。由图2可知,所有表面活性剂溶液的表面张力随时间先快速下降,再缓慢下降,最后趋于平衡,平衡后的表面张力值接近该浓度的平衡表面张力值。

Rosen 等提出将动态表面张力随时间的变化曲线分为4 个阶段:诱导区、表面张力快速下降区、介平衡区和平衡区。通过一系列计算,用体系表面压达到介平衡时表面压1/2 的表面张力下降速率R1/2来表征动态表面张力,但是工业上常用1 s 时的表面张力来比较,所以本课题只将0.1、1.0 s时的动态表面张力列于表1。

仲醇醚TM-6 的平衡表面张力虽然比有机硅表面活性剂TSi-8 高,但是由图2可看出,在1.0 s 之前,TM-6 的动态表面张力低于TSi-8,即有些表面活性剂平衡表面张力可能较高,但在某时段内的动态表面张力可能较低。

图2中,比较不同支链化度聚氧乙烯型表面活性剂的动态表面张力可知,表面张力下降快慢顺序为炔二醇醚T-2、仲醇醚TM-6、异构醇醚1307、直链醇醚AEO-7。这个顺序正好与疏水基的支链化度一致,表明适当提高疏水基的支链化度可提高其动态表面活性,还可提高其临界胶束浓度、溶解性等。

图2 几种表面活性剂的动态表面张力曲线

2.3 润湿性能

帆布沉降法测定表面活性剂润湿性能的原理:当帆布浸没于表面活性剂溶液时,溶液可以润湿取代帆布中包藏的空气,从而减小帆布浮力,当帆布浮力小于重力时即开始下沉。空气被取代得越快,下沉越早,润湿时间越短,即润湿性能越好,几种表面活性剂的润湿时间见表1。

表面活性剂分子在水溶液中迁移的速率越快(动态表面张力越大),越容易扩散到纤维表面,便于润湿。但实验中发现,迁移速率不是越快越好。以聚氧乙烯型表面活性剂为例,其动态表面张力大小顺序为T-2、TM-6、1307、AEO-7,相应的润湿力大小顺序为 TM-6、T-2、1307、AEO-7,并且 T-2 和 TM-6 在水溶液中的迁移速率都比AOT 快,但润湿性能反而比 AOT 差。T-2 和 TM-6 是碳氢型润湿剂,都具有良好的动态表面张力,原因可能是其疏水基为高度支化结构,导致其在纤维表面的吸附较差,从而影响其渗透。所以,润湿剂分子在纤维表面的吸附行为对润湿性能有重要影响。故润湿的机理(如图3所示)可能是:润湿剂首先从溶液中快速迁移到纤维表面形成有效吸附层;由于润湿剂分子具有两亲性,到达纤维表面时,表面活性剂的疏水尾链会吸附在疏水表面上,亲水头基指向溶液体相产生亲水现象,有利于润湿;纤维被水润湿后,重力加大达到沉降效果。纺织品具有较大的表面积,在实际过程允许的润湿时间内很少能达到平衡状态,所以,表面张力下降和扩散速率都很重要。对于阳离子型表面活性剂PFPE-A,即使动态表面张力较好,能快速扩散到纤维表面,但吸附后却是阳离子头基吸附在纤维表面,导致纤维疏水,从而影响润湿力、毛效等。

图3 纤维润湿机理示意图

3 结论

(1)表面活性剂的最低表面张力受疏水基分子结构的影响非常显著。适当提高表面活性剂疏水基的支链化度不仅能降低最低表面张力,而且可以提高动态表面张力及润湿性能。

(2)良好的动态表面张力是优异润湿性能的必要条件,而非充要条件。