选择与论说

王澍

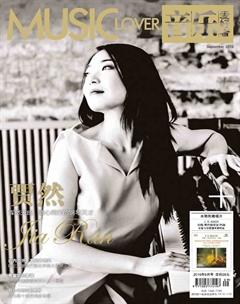

当演奏完《降B大调第二十一钢琴奏鸣曲》(D.960)的最后一个音符时,无须鲜花与掌声的佐证,已没有任何一个人能够否认贾然在解读舒伯特这些经典文献时无可取代的地位。通过连续四场音乐会挑战如此卷帙浩繁的全集,将这位“以艺术歌曲而著称”的作曲家的“器乐奏鸣曲”的另一面淋漓尽致地展现,足以说明贾然非凡的演奏实力。更何况,这场挑战让人们津津乐道的不是全集本身,而是来自于演奏家对其间音乐的诠释。

作为“师出豪门”的钢琴演奏家,贾然所追求的艺术道路却彰显着她“与众不同”的独到之处——名校毕业后,在可以选择更为坦荡的星途的时候,她却毅然远赴欧洲探寻更为深远的音乐领域。这很容易令人联想到当年刚获得肖邦比赛冠军的意大利演奏家波利尼——有时候,拒绝当下的浮华,不仅是一种纯粹的执着,更是艺术家对自我未来的挑战。

显然,贾然的聆听者是幸运的。她在随后的音乐会中向听众证明了这样选择的意义所在,更向人们展现出了惊才绝艳的艺术修为。这样的演奏并非全都诉诸技巧的华丽性,更多的则来自于对音乐体的叙述。有时候,这种引人入胜的叙述甚至会令听众忘却技巧本身的存在。

事实上,选择这样的音乐,并不能够完全展现贾然在钢琴演奏技巧方面的全部实力。相比较而言,她在像李斯特《第二钢琴协奏曲》中那样游刃有余的演奏似乎更能够吸引某种单一的热烈与疯狂——但这并非是贾然愿意看到的。至少,在中晚期浪漫主义协奏曲占据音乐会主流的当下,选择看似“朴素”甚至有些令人觉得略嫌“冗长”的舒伯特,本身就昭示着钢琴家不同的艺术态度。

从莫扎特到舒伯特再到勃拉姆斯,贾然对于曲目选择的范围,似乎总在那些看似并不“热门”却充满经典价值的作品中流露出极为独到的眼光,而当德彪西、拉威尔、乔治·格什温甚至是皮亚佐拉出现在她的音乐会中,又会令人在感到意外的同时,不禁赞叹她积累丰厚的曲库——有趣的是,无论是对古典主义或浪漫主义音乐风格的把握,还是对印象主义甚至是现代音乐的理解,贾然的演释总能够进入音乐作品内在逻辑的深处。

事实上,于客观陈述与自我表达间的往返,是每位演奏家都难以回避的命题。如何在精准叙述乐谱上每个音符的同时展示自己对音乐(作品)的理解甚至是叠加个性的表达,无疑都值得一再尝试与审慎论证。尽管这两者似乎看上去并不冲突,但对乐谱过于刻板的遵循,则往往容易失去聆听的乐趣。反之,演奏家彰显个性的欲望太过强烈,音乐的演释又容易堕入“离经叛道”的怪圈。

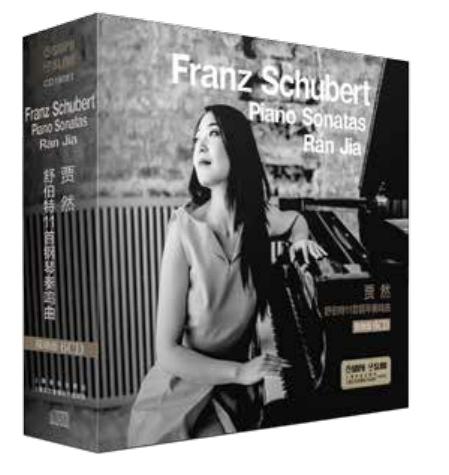

在贾然录制的舒伯特奏鸣曲唱片中,人们能够很容易地感知到她对舒伯特规模宏大的戏剧化展开背后连续不断的对命运的抗争,以及在失败后的沉重彷徨与伤怀的揭示。她指尖的解读又传达出极为强烈的埃斯库罗斯式希腊悲剧的意味——而最独特之处,则在于这份诠释带有一种骨子里的高贵,这种血统之外的高贵,来自于精神世界的平等,来自于深刻理解却绝不沮丧的伤怀的平静泰然。

事实上,贾然的每一次演奏,都于漸进地展开作品结构的宏大与诠释音响细微的精妙中找到某种合理的平衡。这似乎是天赋式的,不过光是“灵动”似乎已无法全面概括她的音乐,优雅的感性和睿智的理性在她的音乐过程里有着极为有说服力的动态平衡。

不知从什么时候开始,贾然的演奏从自然而直接的陈述渐变为一种更为接近作曲家对音乐本质的传达,这不仅仅停留于乐谱表层意义上的转述,而是来自更深入意味上的“探讨”,一种赋予了她个人观点的诗意的“论述”。

作为钢琴家,贾然并不是试图通过键盘来表达什么,而是通过作为媒介的这件乐器去与作曲家“对话”。

在现场的感知中,我们完全不难察觉贾然与钢琴之间的关系并非带有疏离的操控状态,而是一种始终处于相互逐渐沁润与融解彼此的过程——这一独特的状态,似乎赋予了乐器本身以灵魂,而这一灵魂则给予了钢琴家“穿越时空”的能力,随她一起,在广袤深邃的艺术世界尽情遨游。