磴口县不同生境条件下的群落结构及多样性变化

曲 艳,李青丰

(内蒙古农业大学草原与资源环境学院“农业部饲草栽培、加工与高效利用重点实验室”和“草地资源教育部重点实验室” 呼和浩特 010019)

生态环境是人类赖以生存和发展的物质基础,但由于一些自然和人为因素的影响,脆弱生态环境的研究已成为资源环境学科研究热点领域之一。内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县地处我国北方农牧交错地区及乌兰布和沙漠的边缘地带,境内的土地为乌兰布和沙漠,生态环境极为敏感和脆弱,气候干燥,雨量稀少,风沙频繁,地表风蚀强烈。其县境地形地貌复杂,主要分为山地、沙漠、平原和河流四种类型。磴口县生态环境的敏感性、脆弱性特征明显,生态环境退化严重,表现为土地沙漠化、水土流失、土壤盐碱化、草地退化、可利用水资源减少等方面〔1〕。内蒙古河套地区地处黄河北岸的冲积、洪积平原,土层深厚,但土地盐碱化程度很高,耕地中不同程度的盐碱地占耕地面积的55%,次生盐渍化面积平均以每年1~1.3万hm2的速度增加〔2〕。同时沙漠占到磴口县总土地面积的68.3%,风沙线长达150公里〔3〕。舒扬等人以内蒙古磴口县境内的主要草本种群芦苇(Phragmites australis)、蓼子朴(Inulasal soloides)和猪毛菜(Salsola collina)为研究对象,探讨了该地区主要草本植物种群在群落中的空间分布格局和理论抽样数〔4〕。在磴口县的沙漠生境大背景下,周雅聃等人研究了在不同降水条件下,沙漠常见植物油蒿和白刺对水分的利用策略〔5〕。李淑英〔6〕还以内蒙古磴口县沙区的柠条和梭梭两种灌木为研究对象,通过数学模型模拟与经济软件分析,最后得出了两种灌木的碳汇最佳计算模型。何恒斌以磴口县为主要的研究区,进行了沙地常见物种沙冬青的群落及其根瘤菌的研究〔7〕。基于前人的研究进展,关于磴口县植物种类调查方面的文章尚未有见报道。因此,本文通过对磴口县几种不同的生境条件下的植物组成状况去进一步研究其植物多样性,旨在探究不同生境条件对于植物类型及分布的影响。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

磴口县隶属于内蒙古巴彦淖尔盟,地处乌兰布和沙漠东北〔8〕,位于著名的河套平原产粮灌溉区内(40°13′N,107°05′E)。属于荒漠半荒漠地区的温带大陆性气候,气候较温暖湿润,年均降水量149.2mm,年均蒸发量2380.6mm,年均相对湿度46%,地下水位较高。土壤区系属漠钙土带〔9〕,土壤主要类型为粉沙粘土和风沙土。属荒漠与干草原的过渡地带,植被类型多样〔10〕,主要物种为芦苇(Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.exSteud)、沙鞭(Psammochloavillosa)、盐爪爪(Kalidiumfoliatum)、花棒(Hedysarumscoparium)、白刺(Nitrariatangutorum)、柽柳(Tamarixchinensis)、沙枣(Elaeagmusangustifolia)、油蒿(Artemisiaordosica)、花花柴(Kareliniacaspia)、旋覆花(Inulabritanica)等。

2015年在磴口县西起106°25′07.28″、东至107°04′18.76″范围内,经过对沈乌灌域周边天然植被景观实地调查,确定24个具有“典型性、代表性和随机性”的植被调查永久定点样方区,详见图1。并于2015-2018年连续4年在每个样方区随机取3个1m*1m的样方去记录经纬度、植物种类、植被高度和盖度等数据,同时描述其生境条件。

图1 磴口县植被样方调查样点GPS定位图Fig. 1 GPS location map of sampling sample survey in Weikou County

1.2 植物多样性指标确定

β多样性是指沿某一环境梯度物种替代的程度和生物变化速度等,可以用来反映不同群落间物种组成的相异性:不同群落之间的共有种越少,多样性指数值越大。本文采用二元属性数据的β多样性去分析不同的生境的植物多样性。β多样性采用样地组间物种组成相似性(Sorenson指数)和替代性(Cody指数)来反映β多样性空间分异。

Sorenson指数:IAc=2c/(a+b)

Cody指数:βC=(a+b-2c)/2

式中,a和b分别为2个样地群落各自的物种数,c为2个样地群落的共有物种数。

Whittaker Beta多样性指数:β=γ/α-1

式中,γ为某取样生境中的总物种数,α为某生境类型所有取样点物种数的平均值。

1.3 数据分析

于2015-2018年植物生长旺盛的月份(8月中下旬)在磴口县选取24个固定样点进行植物种调查。将所调查的植物参照《内蒙古植物志》进行科、属、学名等规范,并采用Microsoft Excel 2016、SAS9.0软件对数据进行统计及显著性差异分析。

2 结果与分析

该地区灌-草资源均较丰富,灌木呈斑块状分布在沙地与水源地周边,常见的灌木种有花棒(Hedysarum scoparium)、羊柴(Hedysarum mongdicumTurcz Var.)、柽柳等(Tamarix chinensis);半灌木有蒙古蒿(Artemisia mongolica)、盐爪爪(Kalidium foliatum)等。监测区共出现82种野生草本植物,隶属于24科71属,以菊科、藜科、禾本科及豆科为其主要功能群。从年际方面来看,2015年调查的植物种共计49种,隶属12科42属,多年生植物共32种,占65%;2016年调查共记录57种植物,隶属于15科53属,多年生植物共38种,占66.7%;2017年调查共记录68种植物,隶属于22科64属,多年生植物共31种,占48.4%;2018年调查共记录42种植物,隶属于15科41属,多年生植物24种,占57.1%。综上分析,除个别调查点人工开荒外,各样区植被建群种基本保持一致,物种组成种类的变化主要集中于个别多年生偶见种与一年生植物种类的变化,因一年生植物生长条件受气候条件及人为因素的影响较大。

2.1 灌域分区下天然植被年际间盖度对比

2015年-2018年8月植物生长季分别对所确定的样地区植被状况进行了调查。由于观测区分布在沈乌灌域周围,故按照沈乌灌域上游、中游和下游对天然植被盖度进行了统计分析。如图2所示,从分区的植被盖度来看,2015-2018年四年的上游植被盖度较其它两个分区的盖度大,可达37.34%、26.22%、51.17%、30.2%;中游分别为37.22%、33.75%,42.56%,22.46%,下游盖度分别为36.11%,32.47%,40.98%,27.78%。

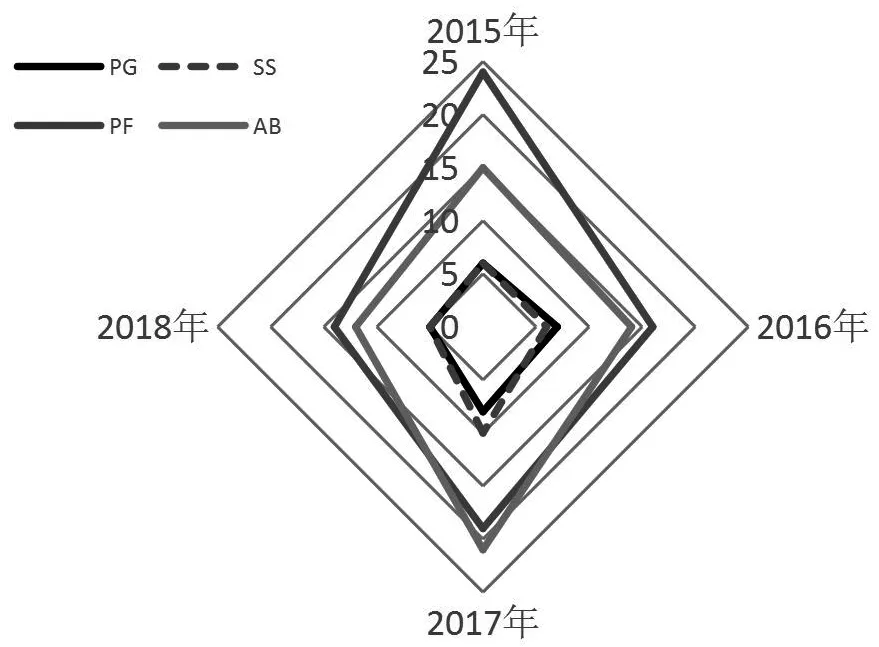

2.2 调查样点天然植被功能群年际变化

2015-2018年通过对调查区内24个样点连续4年时间植物种类调查。植物的功能群由多年生禾草(PG)、灌木或半灌木(SS)、多年生杂类草(PF)以及一、二年生草本(AB)组成。如图2所示,该区域内天然植被以草本和灌木为主。2015、2016、2018年的PF均占主要优势,而2017年则是AB占主要优势。具体来说,2015年群落功能群排序为:PF>AB>SS=PG,2016年群落功能群排序为PF>AB>PG>SS,2017年群落功能群排序为AB>PF>SS>PG,2018年群落功能群排序为PF>AB>SS=PG;从整体上看,2017年调查区的群落植物种较其他年份多且具有代表性。

图3 磴口县调查样点天然植被功能群年际变化情况Fig.3 Interannual variation of natural vegetation functional groups in the survey sample of Dengkou County

2.3 不同年际间天然植被生态型变化

根据对磴口县沈乌灌域周围植被进行调查,并按照其生态型划分为中旱生、旱中生、中生、旱生、水生、沙生和盐生7种,具体分类见图4。连续4年时间天然植被均以中生、中旱生和旱生为优势生态型,沙生和盐生植物群落也呈斑块状出现,水生植物出现的比例最小。随着时间的推移,个别地段的建群种有所变化,但除中生植物以外,仍以多生的抗旱、耐盐碱种为主,沙生和盐生植物种类逐渐增多,旱生和中旱生植物种类逐渐减少,其他类植物种类组成基本稳定。表征该监测区植被目前有沙化、盐化迹象。

图4 不同年际间监测区各生态型植物种类占样地总种数比Fig.4 Ratio of total species of various ecological plant species in the monitoring area of different inter-annual monitoring areas

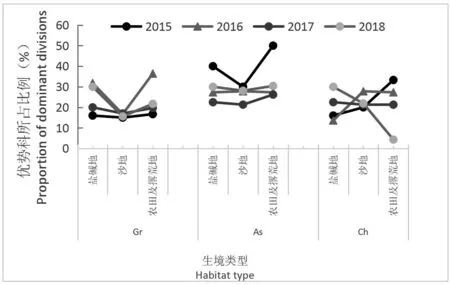

2.4 不同生境条件下优势科的年际变化

磴口县沈乌灌域调查区按照生境条件分为盐碱地、沙地以及农田及撂荒地三种。

经过连续4年在调查区域的植被调查,如图5显示出各个生境的优势科(禾本科:Gr、菊科:As、藜科:Ch)所占该地比例有了一定的变化。连续4年在沙地生境的禾本科均无明显的变化,在盐碱地中,2016年和2018年的禾本科植物可占30%以上,且在沙地农田及撂荒地2016年的禾本科植物达到了最大,可占总体植被科的36.4%;菊科植物2016-2018年在三种生境条件下变化趋势均较平稳,而在2015年,农田及撂荒地与盐碱地的菊科植物则所占比例较大,在沙地生境下与其他几年相差不大;2015年农田及撂荒地的藜科植物所占比例最大,可达33.3%,2016年沙地与农田及撂荒地的藜科植物相差不大,所占比例均大于盐碱地,2017年三个生境的藜科植物占的比例几乎相同,均大于20%以上,而2018年藜科植物在三个生境上所占的比例相差较大,具体表现为盐碱地>沙地>农田及撂荒地。

图5 不同生境条件下优势科所占比例情况Fig. 5 Proportion of dominant families under different habitat conditions

2.5 不同生境类型下指示种分析

根据调查中的实际情况,选取最具代表性的2017年植被进行不同生境指示种的分析。调查区内的盐碱地共出现28种植物,沙地共出现38种植物,而在农耕地则出现了33种植物。其中、芦苇(Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.exSteud)、芨芨草(Achnatherumsplendens)、尖头叶藜(Chenopodiumacum

inatum)、柽柳(Tamarixchinensis)等植物在盐碱地、沙地和农耕地三种生境下均出现过,但由于不同生境的土壤等因素的影响,植物种组成会也会有所不同,盐碱地独有的植物有盐角草(Salicorniaeuropaea)、碱蓬(Suaedaglauca)、猪毛菜(Salsolacollina)和黄花补血草(Limoniumaureum)等,在沙地中,会出现白刺(Nitrariatangutorum)、沙冬青(Ammopiptanthusmongolicus)、花花柴(Kareliniacaspia)和沙拐枣(Calligonummongolicum)等特有的植物,而稗(Echinochloacrusgalli)、田旋花(Convolvulusarvensis)、紫花苜蓿(Medicagosativa)、扁蓄豆(Melilotoidesruthenica)和大蓟(Cirsiumjaponicum)等仅在农耕地生境中出现。

表1 三种生境下植物种组成对比

注:“1”表示该生境类型存在相应植物种,“0”代表该生境类型不存在相应植物种

2.6 二元属性数据的β多样性测度分析

如表2所示,就β多样性中的Sorenson指数而言,除了2015年,其他年份沙地-农耕地的多样性指数均最大;在时间尺度上,盐碱地-沙地、沙地-农耕地以及盐碱地和农耕地之间的Sorenson指数随着时间的变化趋势均不相同,盐碱地-沙地与沙地-农耕地的Sorenson指数在2017年达到最大,而盐碱地-农耕地则在2016年达到最大。从Cody指数方面来看,连续4年时间均为盐碱地-沙地指数值最大,且在时间尺度上盐碱地-沙地、沙地-农耕地以及盐碱地-农耕地的Cody指数均在2017年达到最大。

从表3可以看出,β多样性的另一个指标Whittaker多样性指数的变化情况。除了2016年,其他的几年里均是沙地的Whittaker多样性指数最大,2016年盐碱地的Whittaker多样性指数最大。沙地和农耕地可在2017年多样性指数达到最大,而盐碱地的Whittaker多样性指数则在2016年最高。

表2 两种生境之间β多样性比较

注:表中同行不同大写字母表示同一年份不同生境间下多样性指数差异性显著(P<0.05);同列不同小写字母表示同一生境下不同年份多样性指数差异性显著(P<0.05)

Note: The different capital letters in the table indicate that the diversity index of different habitats in the same year is significantly different (P<0.05); the different lowercase letters in the same column indicate that the diversity index of different years in the same habitat is significantly different (P<0.05).

表3 不同生境Whittaker Beta多样性指数比较

注:表中同行不同大写字母表示同一年份不同生境下多样性指数差异性显著(P<0.05);同列不同小写字母表示同一生境下不同年份多样性指数差异性显著(P<0.05)

Note: The different capital letters in the table indicate that the diversity index of different habitats in the same year is significantly different (P<0.05); the different lowercase letters in the same column indicate that the diversity index of different years in the same habitat is significantly different (P<0.05).

3 讨论与结论

3.1 植物群落结构在不同生境条件下年际间的变化

将观测区内的样点按照沈乌灌域的上中下游进行划分分析。因其上游地区生境多样,包括盐碱地,湿地,林边草地,农田,人工林,撂荒地等,主要以芦苇为建群种。2018年虽然与往年相比,7月中旬至8月初,该监测区降雨量较为集中且延续时间较长,故出现了一些一、二年生的植物,如碱菀等,但是在实际的调查中,部分沙地已经被开垦种田,且修路等客观原因也造成了植物的总密度下降。因此2018年的植被密度和植物多样性较去年有了显著性的降低趋势。从植物功能群的角度来看,2017年的植物群落以AB作为主要的功能群,而其他三年的植物群落以PF为主要功能群。在磴口县调查区域内的盐碱地、沙地和农耕地三个生境中,禾本科、豆科、藜科和菊科植物均占据其全部植物科数的绝大部分比例。已有很多学者在其他的地区也做过植物优势类群的调查。段剑等人在鄱阳湖滨沙地对植物的优势类群做了详细的归纳,研究表明在研究区植物优势科有蔷薇科、蝶形花科、菊科和禾本科〔12〕。刘新民等人调查出科尔沁沙地菊科植物种数占总数的14.2%,是科尔沁沙地植物种类最多的科〔13〕。牛书丽等人阐明了在浑善达克沙地的流动沙丘和严重退化草地上,经常可观察到豆科植物占据优势的现象这一观点〔14〕。贾鲜艳等人通过对内蒙古河套灌区不同类型盐碱地上植物种类的实地调查,统计出禾本科、豆科、藜科和菊科植物的种类较多,约占整个盐碱地植物种类的65%〔15〕。赖草、狐尾草、甘草、尖头叶藜等均稳定出现于三种生境条件中,可见沙地、盐碱地与农耕地虽然生境相差甚远,进而导致植物群落的组成和结构会存在不同的演变,但仍有些植物种自身会表现出对外界环境较强的适应能力。如禾本科、豆科、藜科和菊科的植物保持了较高的竞争优势,在各个生境中的植物中起到了主导的作用。连续四年植被调查数据显示,三种生境之间植物种的差异主要是由中旱生的多年生杂类草及一、二年生草本植物引起的,前者可能是生境本身的物理差异,而后者较大程度上可能由年际间的降水情况导致的。

3.2 不同生境指示种分析

指示种一般是指某种植物其生物学或者生态学特性可表征其他物种或者环境状况所具有的。在盐碱地生境中,出现了盐角草、碱蓬和猪毛菜等异于其他两种生境的植物,蒋永超等人采用不同浓度的NaCl对盐角草进行盐胁迫处理,发现了盐碱草具有独特的耐盐机理,SOD活性是其盐胁迫的敏感指标〔16〕。武春霞等人进行盐生植物在不同盐碱土壤中的生理反应及耐盐性的研究中发现,补血草和猪毛菜等植物体内的游离脯氨酸等生理指标都较高,有较大程度的耐盐碱的能力〔17〕。可见,在盐碱地中,特有的指示植物其形态和生理等方面都会存在着独特的特征,对盐碱胁迫有一定的抵抗能力。在沙地中会存在着大片的白刺、沙冬青和花花柴等植物,其生活型均为沙生植物,在受到干旱和沙埋等逆境情况下,会表现优异。贺宇在做几种沙生植物种子萌发实验时,实验结果表明在土壤含水量较低至15~20%时其种子发芽率最高〔18〕。而在农耕地生境中,会出现一些田旋花、紫花苜蓿和扁蓿豆等田间杂草。

3.3 二元属性数据的β多样性测度分析

β多样性是表示植物群落物种组成变化的一个重要指示因子,本文主要采用β多样性中的Sorenson指数、Cody指数和Whittaker多样性指数三种指标来分析三种生境条件下,植物多样性所受到的影响。沙地-农耕地的Sorenson指数最高,说明两种沙地的群落组成最为相似,盐碱地-沙地相比结果次之,而盐碱地-农耕的Sorenson指数最高,说明两种生境的群落组成差异性最大。导致这种结果的原因要归结于在实际调查中观察到的现象,在调查区内农耕地所出现的位置一般较沙地近。而就Cody指数来看,盐碱地和沙地的数值最大,表明两种生境的群落物种替代速率也最高,表现出盐碱地-沙地>沙地-农耕地>盐碱地-农耕地,群落物种替代速率逐渐降低。Whittaker多样性指数能够直观地反映β多样性与物种丰富度之间的关系,三种生境的指数值大小顺序为:沙地>农耕地>盐碱地,可以看出,沙地的物种丰富度最高,农耕地次之,盐碱地最低,由于在调查区内沙地所占面积较多,其植物也会相应的增多。