骨折的急救与治疗小知识

宋柏杉 孙启才

骨折的定义与分类

骨折是指骨结构的连续性完全或部分断裂。在不慎受伤时,如果患者出现活动受限、疼痛、可触及异常结构时,需要进行相应的保护。一般情况下可以根据骨折处皮肤、黏膜的完整性将骨折分为闭合性骨折和开放性骨折。开放性骨折的骨折处皮肤或黏膜破裂,骨折端与外界相通。而闭合性骨折的骨折端与外界并不相通。当患者被送至专业医院后,医生将根据患者病情进行相关检查,例如X线及CT检查。根据检查的结果可判断骨折的程度和形态,进而将骨折分为不完全骨折和完全骨折。不完全骨折骨的完整性和连续性部分中断,可分为裂缝骨折和青枝骨折。完全骨折骨的完整性和连续性全部中断,根据骨折线方向可以分为横形骨折、斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折、嵌插骨折、压缩性骨折、凹陷性骨折。

不同的骨折程度和形态与治疗方案的选择密切相关。评估患者预后的指标还有骨折端的稳定程度。如患者骨折端不易移位或者复位后不易再发生移位,那么称之为稳定性骨折。反之则称为不稳定性骨折。不稳定性骨折预后较稳定性骨折较差。

骨折的急救

在日常生活中很多人都有运动健身的习惯,那么扭伤、拉伤、脱臼、骨折等骨科意外都是难以避免的,同时日常生活中各年龄段的人都会不慎发生意外。那么自己或者身边的人不幸发生这些意外时,我们采用的处理方式对患者的治疗和恢复起着至关重要的作用,为了应对这些突发情况,我们需要多了解储备一些骨科急救常识。

日常生活中我们如果发现了骨折患者,应第一时间判断患者的呼吸、脉搏及心率是否正常,是否有危及生命的大出血。如果患者病情较重,呼吸、脉搏停止,需及时联系急救人员,并进行心肺复苏。如果患者出血较多,可采取指压、包扎、止血带等方法进行止血。如果患者无明显生命危险,而骨折情况较重,联系急救人员后行下一步针对性急救。日常生活中最常见的骨折为四肢骨折。根据之前的介绍,我们可以根据骨折处的皮肤、黏膜是否完整,将骨折分为闭合性骨折和开放性骨折。若患者为开放性创伤,创面出血较多,则可使用止血带止血。上肢需将止血带绑在上臂中上1/3处,下肢则在大腿的中下1/3处。准备上止血带的部位应先垫一层敷料、毛巾等柔软的布垫,用以保护皮肤,上止血带前,应先将伤肢抬高,促使其中静脉血液流回体内,从而减少血液丢失,上止血带的伤员要有明显标志,并在止血带附近或皮肤上明确写上上带时间。为防止伤肢缺血坏死,每隔40~60分钟放松止血带l~2分钟。恰当止血后需对开放性创口进行下一步处理。开放性创伤伤口表面的异物要取掉,避免伤口被进一步污染。然后隔绝创面与外界直接接触。最好用清洁、干净的布片、衣物覆盖伤口,再用布带包扎。如果可以在创口处看见、摸到骨折端,千万不要尝试将骨折端塞回原处。应继续保持外露,表面用干净的布片覆盖,以免将病菌带入伤口深部引起深部感染。做好止血、包扎以后我们应正确地固定断肢,避免骨折端移动对周围组织进一步损伤,同时可减少疼痛感,便于伤员的搬运和转送。固定患肢时可以现场取材,因地制宜。我们需要找到两根质地较硬的固定器材,比如木棍、板条、树枝、手杖等,其长度需要长于骨折处上下两个关节。再用布条或者衣服将患肢固定于固定器材上。如果周围实在没有可以用于固定的器材,则可将骨折的下肢固定于未骨折的下肢上,而上肢可固定于患肢胸部。闭合性骨折首先需判断患者是否有活动性出血迹象,必要时需止血治疗。若无明显生命危险,则需固定患肢,避免患肢活动,转移至临近医院行进一步检查。

相较于四肢骨折,脊柱骨折的病情更为凶险,造成的后果也更加严重。如果身边人不慎出现车祸、高空坠落等意外,我们需迅速对其完成初步评估。明确有无生命危险,及时联系急救人员。在等待医护人员到场时,应严禁病人自己活动,如翻身、站立、起坐等,避免骨折端移位。如患者位于较为危险的位置,不得已一定要转移至安全位置时,我们应采用正确的搬运方法,尽可能保护脊椎。先使患者平卧地上,两上肢伸直并拢。将硬平板,如门板放在患者身旁,4名搬动者在患者一侧,4人分别负责托住患者的背腰部、肩胛部、臀部下肢、头颅。4人同时用力,保持患者头部与躯干在同一轴线上,把病人放在硬担架或门板上。如果有条件,在患者腰部和颈后各放一小枕,头部两侧放软枕,用布条将头固定。如患者头脑尚清醒,四肢无明显骨折,可让其动一下四肢,简单判断伤情。如患者单纯双下肢活动障碍,提示胸或腰椎已严重损伤;上肢也活动障碍,则颈椎也受损伤。

骨折的愈合

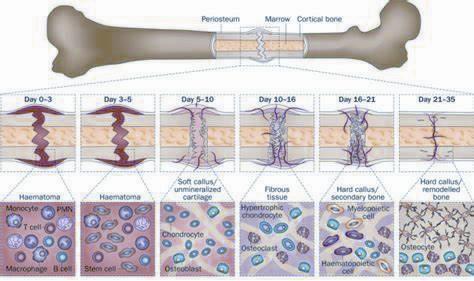

骨折患者被送到医院以后,医生根据患者的病情采用合适的治疗方案。最重要的一条原则是采用各种治疗方案,帮助患者使断了的骨头恢复到原来的形态。若实在无法完成解破复位,则需完成功能复位,即骨折愈合后对肢体功能无明显影响。在医生将骨折进行复位固定后,患者将进入漫长的恢复期。在此期间,医生最常听到的问题是:医生,我的骨头还要多久才能长好啊?先上个结论,3个月左右(7~12周)骨折部位可以达到临床愈合,比如下肢骨折的患者可以下地走路。1~2年左右骨折部位才可以变得与未骨折时一样,不再需要钢钉钢板固定。所以老话所说的“伤筋动骨一百天”,指的是达到临床愈合的时间。那么在1~2年内我们的骨头到底发生了什么?医学上把这段时间分为3个阶段,分别是血肿机化演进期、原始骨痂形成期和骨痂改造塑形期。在患者受伤到伤后3周左右是血肿机化演进期。此时骨头内和周围的血管破裂,大量的體液及血液进入骨折处和周围软组织,这时伤处及周围皮肤会肿胀。体液中富含各种细胞因子、血小板、纤维蛋白,可以帮助患者伤口止血。在这段时间内及时地冰敷治疗可以有效控制出血量和出血区域。在此期间体液及血液会渐渐转变为固体物质,但骨头连接不稳定,活动和负重可能会导致再次骨折。所以这个期间,医生会将骨折部位进行固定。例如量身定做的石膏和各种现成的支具,或者手术置入钢板螺钉进行内固定。血肿机化演进期后的6~12周被称为原始骨痂形成期。在此期间,成骨细胞及其他细胞将血肿组织逐渐变成原始骨痂。此时骨折端已变成骨性物质,但是其强度相对于正常骨头还是有一定差距。原来的血肿都会变成骨性物质,不论骨头在力学上是否有作用。此时患者可以进行一定的康复训练,促进恢复。原始骨痂形成后将进入骨痂改造塑形期,此阶段约为8~12周。在此期间,原始骨痂经历了现实的考验,在应力轴线上的骨痂不断得到加强,应力轴线以外的骨痂逐渐被破骨细胞清除。换句话说,有用的地方越来越强,没用的骨头被渐渐清除,骨头越来越像断之前的样子。走完结构调整期,骨折才算真正的全好了。如果患者做手术放了钢板,在此以后就可以取出钢板。

本文仅简单介绍了骨折的类型以及在急救过程中的小知识,并且介绍了一般情况下骨折愈合的过程。如果您有更多想要了解的,欢迎至医院寻求医务人员解惑。