观潘天寿院长“花鸟科”授课

张锦标

1959年,中国当代艺术大师、艺术教育家潘天寿先生,出任浙江美术学院(现为中国美术学院)院长,上任后,他抱着捍卫民族传统的决心,誓将中国画屹立在世界民族之林。

潘院长在1961年出席全国高等学校文科教育会议时,首倡中国画三科(人物、山水、花鸟)独立教育,他指出三科的学习基础,各有它不同的特点和要求,为了专精地培养人才,三科必须分开教育,会上展示了浙江美术学院国画系的教育方案和实施成果,得到了上级首肯和兄弟院校的响应。我是当时经历这次分科教育的学生之一,感到此举确实非常必要,并且受益终身。

我是1959年进入浙江美院求学的,按照潘院长的教学思路,1961年分科时我入选人物画专科,心想毕业后回部队当一名军事画家。1963年夏月,我已是国画系大四学生,又是国画系团支部书记,班级唯一的共产党员。有一天在国画系办公室,刘江老师叫我和章培筠老师(国画系1961届毕业生,后留校任教),给我们布置一项任务,说新华社要报道潘院长倡议的中国画人物、山水、花鸟三科分科的情况,明天记者来系里拍照,其中还有潘院长亲自授课的场景,由我们二人分头负责准备工作。具体分工是:章培筠负责准备笔、墨、纸、水、色、毡毯,并请潘院长授课;我负责召集1963届即将毕业的花鸟科学生,于第二天上午10时在国画系教育大楼三楼教室集合。

当时我考虑花鸟科学生不多,又没有女生,便增加了即将毕业的人物科学生汤起康,山水科的李棣生、崔昌石和1961级的女同学李元珠参加。

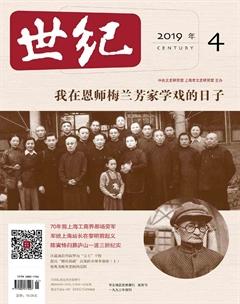

次日,阳光明媚,晴空万里,天高气爽,真是拍摄的大好时机。章培筠老师早已把笔、墨、纸、水、色、毡毯等物品准备完毕,一张四尺宣纸被裁成三开,放在桌台上。新华社记者忙着摄影安排,同学们个个满面红光、衣容整洁,均准时到达。当时出席听课的有:卞克智(卞文瑀)、祝庆友、汤起康、李棣生、陈正治、李元珠、崔昌石、陈金木,加上我和章培筠老师共计10人。阳光穿过窗户照亮了整间教室,记者根据摄像的角度、光线、人员穿插、高低疏密、男女搭配等,作了细心的安排。潘院长胸有成竹走到画桌前,温和地对同学们说:“画之前脑子里事先要考虑好画什么,这样你就不会束手无策。画时,气要盛、势要旺,力求在画上展现蓬勃生机和节奏韵味,以达到中国画绘画特有的生动性。”言毕,潘院长便拿起毛笔,蘸了焦墨,在白盘上撇了几下,再蘸浓墨,落笔纸上,笔力雄健,来去自在,好似横扫千军,收拾笃定,鸡的翅、背、尾渐现在眼前。潘院长说:“中国画用笔运墨很讲究,笔有中锋、侧锋、逆锋、拖锋,墨有焦浓、深淡、清和干湿之分,一笔中含有多种墨色,所谓墨分五色,看你如何正确去运用。”画到鸡嘴、头部和点睛时,潘院长特别指出,“要注重形神兼备,画时胆大落笔、细心收入,还要注意虚中有实,实中有虚的疏密关系。”在画鸡肚前,他看了多时,用淡墨画笔勾出了公鸡鸡肚的雄壮姿态,最后用比较深的浓墨勾画出坚实的龙爪。同学们聚精会神,鸦雀无声,专心看潘院长作画,新华社记者忙着抓镜头,潘院长边作画边讲解,学术气氛十分和谐,一幅笔墨雄浑、气势磅礴、布局别具一格的雄鸡图呈现在同学们眼前,大家赞叹不已,千钧笔墨中带着自然生命的意象,也是画者胸襟的自然流露。

潘院長接着说:“一幅画画好之后,只是成功的一半,中国文人画,还有赋诗、题跋、印章等,如果题款不妥,这幅作品将前功尽弃,有时候作品画好后,推敲几天还是题不上款,这就是中国画的深奥之处。”

潘院长搓着双手,认真地观察画面之后,顺手握起毛笔在右上方题写“偶然落笔,略似个山僧矣,奈何!大颐寿”字样,当时未带印章,只好作罢,于是指定了盖印名字章和押角章的位置。

课程结束后,章培筠老师安排两位同学陪送潘院长回景云邨居室,我陪同新华社记者到办公室与刘江老师(章培筠丈夫,得校长潘天寿教授书法、篆刻,1961年毕业后留校任教书法、篆刻等课程)交谈,可惜我未问记者大名。章培筠老师负责收拾画具。潘校长的这幅作品后存放入国画系资料室,现入选在《潘天寿全集》第二集中。潘院长的作品,有一种浩然之气和奇异构图,让你慢慢感悟到清净之意境。

新华社记者拍完照之后,从此杳无音讯。后经过“四清运动”和“文革”,直到2002年5月,我在上海金茂大厦新华书店看到《文化人影记丛书:潘天寿》(卢炘编著,河北教育出版社2001年11月出版,32开本),书中收录了这张珍贵的师生创作照,已过49年,今观之高兴万分、如获珍宝,当即购买了数册,回单位后,还请了摄影师进行翻拍放大,陈列家中。这张历史照片是不可多得的宝贵财富,它不仅记录了潘院长出色履职浙江美院院长这一行政职务的历史,还记录了他作为教育家、艺术家在繁忙工作之余坚持为全系五十余名学生亲自授课的风范。他的“开合”“承转”“虚实”“疏密”“破框框立三角”“空白也是画”等经典构图思路,指导并影响了我们,至今仍觉受用无穷。在课堂上他强调画画“研墨要浓”、所用之笔与水要清,以清水纯笔蘸浓墨调用,即“无灰暗乏彩之病”,还教导我们画要有霸气,不能俗气,要有自己的面目和风格……

潘院长为我们授课这张有极高历史价值的珍贵照片,放大喷绘陈列在浙江杭州潘天寿纪念馆入口处的大墙上,见证着潘院长和青年学生们的师生之情;照片上的10人,现分布在上海、杭州、台州、温州和青田,其中两位同学已不在人世。

回想起我在浙美院中国画系五年的大学生涯,能有幸跟上潘院长大刀改革的浪潮,受益无可估量。1964年,我以优异的成绩大学毕业,毕业创作的《海上南泥湾》由上海人民美术出版社选用对开年画出版,后分配到上海朵云轩(上海书画出版社)工作三十余年,深感潘天寿、陆俨少、陆维钊等恩师对我的辛勤教导,温暖在心。

2019年3月15日于上海

(作者为浙江美术学院中国画系1964届毕业生,工作单位为上海书画出版社)