编余琐谈

沈飞德

舒昌玉先生今年已是93岁了。岁月无情,目前健在的梅兰芳弟子屈指可数,而像舒老曾亲炙梅兰芳,又有在恩师家寄宿数月学戏经历者可谓硕果仅存。他的口述回忆《我在恩师梅兰芳家学戏的日子》终于面世了。说“终于”这样语含感叹的话,是因为早在2013年7月上海市文史研究馆口述历史研究中心成立后,着手筹划编撰“口述历史丛书”,当时物色第一、二辑口述者人选,舒老作为梅派弟子被列入名单,但后来他的口述史编撰工作因故停顿了。我觉得书做不成虽是一件憾事,但做一篇口述回忆,留下一份珍贵的戏剧史料还是极有价值的。为此,去年夏我与文史馆舒老的联络员章洁商量,决定先去拜访舒老,再考虑下一步的口述访谈工作。

舒老一生从事梅派艺术表演。我们通过交流和商量,最后确定口述内容聚焦他在梅家学戏这一段。要做好舒老的这篇口述回忆,我觉得关键在于挖掘更多未曾披露的真实细节。口述历史的重要特色或重要价值就在于呈现鲜为人知的真实细节,使得重返历史现场成为可能。舒老写的跟梅师学戏的往事简短粗略,口述回忆必须在此基础上有所突破。因此,我们在设计采访提纲时,在掌握整体框架的前提下,尽可能围绕主题考虑各种细节问题,共列出大小问题40多个。这些问题自然以北京学戏为主。但在上海思南路梅寓拜见老师到国际饭店丰泽楼的宴请是赴京学戏的前奏,应当交代清楚。因此有了如下一些有趣的问题,譬如您第一次与老师见面的场景怎样?丰泽楼的宴请情况如何?请了哪些人参加?有没有带礼物给老师?家人是谁陪着你参加的?丰泽楼宴请后在上海的学戏情况?

大家知道,梅兰芳的上海故居早已圈入思南公馆的高档住宅区,封闭式的物业管理阻断了市民和梅派爱好者的寻访参观。所幸我在1990年代中为写名人故居曾多次前往踏访,还在任卢湾区青联委员时,郑重其事建议保护故居,并希望有朝一日建成梅兰芳故居纪念馆。结果自然是人微言轻,建言不但没有成为现实,反而若干年后,梅兰芳故居被圈入思南公馆开发项目,从此这栋抗战期间梅兰芳蓄须明志、充满爱国主义故事的建筑,藏入了深闺。

梅兰芳的北京故居在护国寺大街甲9号,就是如今的梅兰芳纪念馆。今年3月下旬,我赴京参加中央文史研究馆的会议,利用午休时间,喊了出租车,与同事小吴特地前往梅兰芳故居瞻仰,寻访先贤足迹。我站在院子里,回想舒老的口述回忆,体味在这座小院里留下的传奇佳话,屏息静听当年大师对学生谆谆教诲的历史回音。在参观故居时,我特别留意舒老对梅宅的描述,发现他对建筑的记忆一点不差。他说到西厢房背后还有一排房子,是许姬传、梅葆玖他们住的,如今這排房子依旧完好,成为纪念馆的办公室等场所。

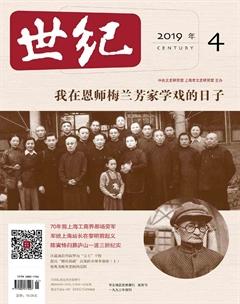

去年秋初,我请章洁与舒老约上门访谈的时间,不意他坚持要到文史馆做访谈。访谈中他对恩师和师母满怀思念和感激之情,此情概括地说就是“难忘师恩,铭记师德”。口述访谈很顺利,但章洁在撰稿过程中,数度上门与舒老反复核对、补充史实,用心投入,花了不少功夫。她注意到做口述历史时还要着力收集有关的图片资料。在舒老提供的图片中,有两张特别珍贵,一张是他和老师、师母及全体参加拜师仪式人员的合影;另一张是他和老师的合影。稍有遗憾的是,舒老对大合照中的人物,大都无法识辨了。我很希望在文章发表后,有京剧爱好者或研究者能弥补这个缺憾,使这张照片的历史信息充分挖掘,进而使其历史价值也能充分体现出来。

(2019年6月30日)