一个写潜意识和梦境,一个骂观众和诺奖

陈娟 毛予菲

2018年诺贝尔文学奖得主奥尔加·托卡尔丘克。

2019年诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克。

当接到瑞典学院的电话时,波兰作家奥尔加·托卡尔丘克正驾车行驶在高速公路上,她要去德国进行德文版《雅各书》巡展宣传。她不得不把车停到路边,电话里传来了一个好消息:她成了2018年诺贝尔文学奖的获得者(因丑闻曝光,2018年诺贝尔文学奖暂停,延至今年发放)。当时车子刚好通过国境线,似乎呼应着诺贝尔文学奖对她的颁奖词,里面形容她的叙事代表了一种“跨越边界的生命形式”。平复心情之后,托卡尔丘克继续开车上路,一路上手机响个不停——成千上万条短信和电话涌了进来。她顾不上回复,只想着赶快到一个酒店或者什么可以落脚的地方,“好好消化一下自己的情绪”。

同样的惊喜降临时,奥地利作家彼得·汉德克有足够的空间和时间来消化与应对。接到获得2019年诺贝尔文学奖通知时,他正在家中,这个消息让作家本人很意外,他不得不用德语和对方确认“这是真的吗”,之后向媒体表示:“瑞典学院做出这样的决定非常勇敢……我感受到了一种奇怪的自由。”彼得·汉德克会有这样的反应并不奇怪,因为此前他曾多次怼过诺贝尔文学奖。

瑞典学院的选择自有它的道理。托卡尔丘克和彼得·汉德克,一个是波兰当代最具实力的小说家之一,2015年诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇曾称她是“辉煌壮丽的作家”;一个是“德语文学活着的经典”,在世界文坛久负盛名。所以也有人说,诺贝尔文学奖之于他们,似乎不过是锦上添花。

但无论如何,和往年一样,诺贝尔文学奖再次引发了一场世界范围内的文学狂欢。从消息传出的那一刻起,世界的目光都聚焦在了这两位中欧作家的身上。

碎片化故事,探寻波兰民族的根

托卡尔丘克的得奖被很多读者认为是在情理之中,尤其是在她去年凭借小说《云游》(《Flights》)获得布克国际文学奖之后。

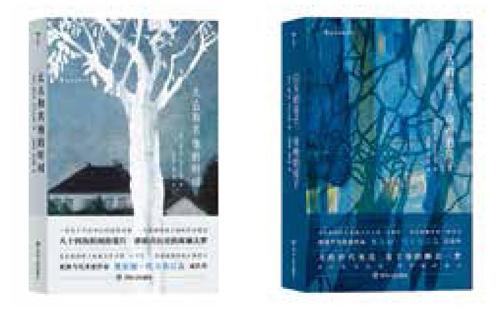

“整个波兰都一直在期待她能得奖。10多年前,她到我家做客,我就说波兰有好几位作家得过诺贝尔文学奖,下一个就是你了。”托卡尔丘克图书中文版主要译者、翻译文化终身成就奖获得者易丽君告诉《环球人物》记者,她和先生袁汉镕一起翻译了这位女作家的两本书《太古和其他的时间》与《白天的房子,夜晚的房子》。当听到托卡尔丘克获奖的消息时,她觉得“理所当然”。

2000年,易丽君开始翻译托卡尔丘克的成名之作《太古和其他的时间》。此前,她读过托卡尔丘克的一些短篇小说,只觉得“很有味”,没留下特别深刻的印象。拿到波兰语版《太古和其他的时间》,她一口气读完,“语言平实,但故事曲折、好看,而且在文字的夹缝中蕴含着深意”。

《太古和其他的时间》创作于1996年,是托卡尔丘克的成名作。太古是一个虚构的位于波兰偏远之地的村庄,也是原生态的微型宇宙。在这里,触摸世界边界的少女、沉迷解谜游戏的地主、寂寞的家庭主妇、咒骂月亮的老太婆、参战归来的磨坊男主人……繁衍生息的人们過着几乎与世隔绝的日子,上演着人类最原始也最真实的喜怒哀乐。整部小说共有84个碎片化的故事,全部用“××的时间”命名。每一个人、动物、植物乃至天使、水鬼、小咖啡磨都有自己的“时间”,在不同的“时间”里,流转出三代人的人生故事。

当年,这部小说一出版就引起轰动。在此之前,托卡尔丘克已凭借小说《书中人物旅行记》和《E.E.》在波兰文坛崭露头角,前者讲述一对相爱的主人公对“神秘之书”的探寻之旅,后者的主人公是一个成长于波兰、德国混血家庭的小姑娘,突然发现自己有通灵天赋。

因为作品总是散发着令人着迷的神秘主义气息,充满了对未知的探索,托卡尔丘克被称为“神秘深邃的文学旅者”。

6年后,托卡尔丘克又创作《白天的房子,夜晚的房子》,进入到更广阔的世界。同样是碎片化的故事,托卡尔丘克出入于梦境和现实之间,讲述“微小之人”的故事,比如胡子浓密的圣女、性别倒错的修士、变身狼人的教师、陷入冬眠的老太太、身体里居住着鸟类的酒鬼……故事在混乱的时间流中交替显现,世代更迭。

“托卡尔丘克是蒙着一层面纱的写实主义者。表面上看罩着一层雾,拨开云雾是深刻的思想,都隐藏在她丰富的想象力中。”易丽君说,“说到底,她要处理的问题就是在作品里探寻波兰民族的根,以及人在历史中的位置”。托卡尔丘克自己也曾说过,小说书写是出自一种寻根的企盼,探求自我的根源,才好安于现实之中。

托卡尔丘克1962年生于波兰的苏莱胡夫,在从事小说写作之前,她曾在波兰大学研读心理学,后来当过心理医生,还兼任心理学杂志《性格》的编辑。探讨梦境既是她的工作,也是创作之源。“心理学的研究,极大地影响了她的创作,她的小说经常探讨个体的梦境或集体的潜意识。”易丽君说。《白天的房子,夜晚的房子》如此,她去年获布克国际文学奖的作品《云游》也如此。

“云游”是东正教一个边缘教派的名字,该教派认为长期住在一个地方易受邪恶攻击,只有不断奔走、迁徙才能使人的灵魂得到拯救。小说主人公经历了各种各样的奔走和迁移,在看不到尽头、混乱如迷宫的世界里,人们似乎始终在迷失,同时又在找寻通往自我之路。

奥尔加·托卡尔丘克 2018年诺贝尔文学奖获得者。生于1962年,当代波兰最具影响力的小说家之一。1985年毕业于华沙大学心理学系。代表作《太古和其他的时间》《白天的房子,夜晚的房子》等。曾两次获得波兰文学最高荣誉“尼刻奖”评审团奖,四次获得“尼刻奖”读者选择奖。2018年,凭借作品《云游》获得布克国际文学奖。

2019年10月10日,获奖后的奥尔加·托卡尔丘克在德国比勒费尔德出席新闻发布会。目前,后浪出版公司已引进出版其两部经典作品,《云游》也已翻译完成待出版。

“《云游》有着一种远离传统的叙述方式,我们十分喜欢这种叙述——它从狡黠愉悦的恶作剧过渡到真正的情感肌理。”布克国际文学奖评奖委员会主席丽萨·阿壁娜妮西评价说。易丽君也认为,托卡尔丘克的写作难以被定义为某一种类型,它融民间传说、史诗、神话、童话和现实于一体,“再加上天马行空的想象力,独树一帜,所以受到诺贝尔文学奖青睐”。

拒绝“先锋派作家”的标签

比起托卡尔丘克,中国读者对彼得·汉德克更为熟悉。就在3年前,他来到中国,一路从上海到乌镇再到北京,很多人亲身领略到了他的率真和犀利。比如当人们总针对《骂观众》这部戏提问时,他直接怼“中国观众总抓住这出戏不放,对我来说一点不礼貌”;当被“为什么”的问题纠缠不休时,他不耐烦地说:“为什么?为什么?哪有那么多为什么?我也不知道为什么!……”

“彼得·汉德克拒绝大家给他贴标签,尤其是‘先锋派作家,他始终认为自己是传统作家,觉得自己仍然秉承欧洲文学传统。”彼得·汉德克作品的中文版译者之一梁锡江说。2016年,在乌镇戏剧节上,他是彼得·汉德克的随行翻译。在他的记忆里,彼得·汉德克是一个“率真而有魅力的老头”,“听到不满就怼,如果有人没读过他的书就提问,他会直接让提问者下不来台”。

“先锋”“实验”“反叛”……人们总是用这些词来形容彼得·汉德克,这与他赖以成名的作品《骂观众》分不开。

1966年,彼得·汉德克还在奥地利的格拉茨大学读书,因为女朋友是演员,所以总有机会去剧场、看剧本。有一次,他和女朋友去看一场戏剧,突然发现了一个问题:舞台上似乎是一个独立空间,舞台下的观众则是另一个空间,这制造了一种剧场的幻象。但他认为观众和演员根本就是在同一个空间里,这种幻觉是对观众的欺骗。于是,他想创作一个新的剧本,对这种幻象进行彻底解构。他说,自己想要告诉观众,“你们的时间空间就是演员的时间空间”。

6天的时间,彼得·汉德克窝在宿舍的床上,用膝盖垫着打字机完成了《骂观众》。这是一部完全没有遵循传统戏剧规则的戏,舞台上没有布景,只有4个无名无姓的演员,近乎歇斯底里地“谩骂”观众。这出反传统审美的“游戏”之作在德国文坛引起轰动,也成为他最早被翻译成中文的作品之一。

在《骂观众》发表之前,彼得·汉德克已完成了自己的小说处女作《大黄蜂》——一部同样反传统的作品,讲述的是一个在记忆中寻找自我的故事。在战争中还是孩童的“我”回忆着那被恐惧和混沌包裹的童年,这部小说里有很强的自传性质,被他称作“获得拯救,并摆脱了童年的阴影和恐惧的作品”。

彼得·汉德克的童年可以用悲惨来形容。1942年,他出生在奥地利格里芬一个贫困的家庭,家中子女多,为求得教育的机会,他选择到免费的耶稣会学校读书,差一点成为牧师。穷苦逼仄的环境,战争对村庄的摧残,亲人的阵亡和逝去……幼小的他不得不直面這些黑暗。后来,经过艰苦的努力,他考入格拉茨大学读法律,并成为“格拉茨文学社”的一员,慢慢走上了写作的道路,并最终为了写作放弃学业。

因《骂观众》成名后,1968年,他又创作了《卡斯帕》,主角是19世纪德国纽伦堡的一个街边少年,作品表现了一个现代人如何被异化为一个没有了个性的“机器人”的悲剧。这部戏首演当天,恰逢法国巴黎大学生走上街头游行示威,当时有媒体说“这部戏就像是为巴黎街头的大学生们创作的一样”。

上世纪80年代,在经历了一段自传性写作之后,汉德克从巴黎搬到奥地利萨尔茨堡,过起了离群索居的生活。“我是我自己的囚徒,写作把我解放出来”,汉德克每天都对自己这么说。然而汉德克不是一个陶醉在象牙塔里的作家,他的创作离不开现实,他从来不会对世界的变化熟视无睹。进入90年代,苏联解体、东欧剧变……不太平的欧洲,混乱的社会现实把汉德克拉回“外部世界”。从《去往第九王国》开始,他的作品到处潜藏着现实和人性的灾难。

“彼得·汉德克后期的作品逐渐探索自我和世界的矛盾状态,并试图解决这个问题。在他作品中,人类可以感受到的经验边界有很多呈现,很多经验是读者未必有切身体会的,需要很长时间更深入的思辨性的思考。”梁锡江说,这也是他能够获奖的原因之一——这次的颁奖词中说他“探索了人类存在的边界和领域”。

彼得·汉德克能获奖的另一个原因,在于他丰富的语言手段和实验性。除了小说,电视剧本、电影剧本、广播剧、具有批判性的文学随笔等,他全写过。最广为人知的便是由他编剧、维姆·文德斯执导的经典影片《柏林苍穹下》,讲述了两位倾听人类心声的天使穿梭于柏林的故事。该片入围了第四十届戛纳电影节的主竞赛单元,并最终捧获了最佳导演奖。

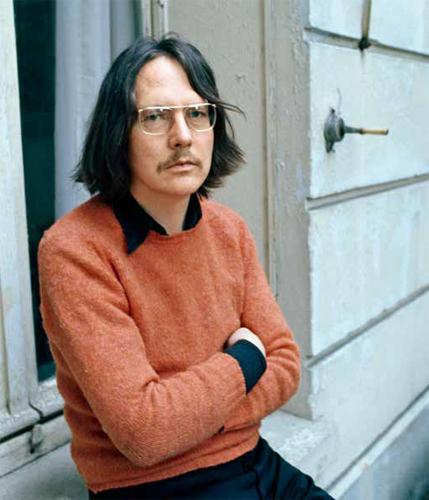

彼得·汉德克 2019年诺贝尔文学奖获得者。生于1942年,奥地利小说家、剧作家。当代德语文学最重要的作家之一,也是最具争议的作家之一。曾获得卡夫卡文学奖、国际易卜生奖。代表作有《骂观众》《卡斯帕》《无欲的悲歌》《左撇子女人》等。图为年轻时的彼得·汉德克。

依旧保守,但捍卫了真正的文学性

诺奖颁布后,两位得主获得了不同的待遇。托卡尔丘克似乎毫不费力地便被全世界媒体、读者和作家所接受——正如《纽约时报》给她的评价一样,她获奖“没什么问题”,小说写得既好看,又有质量。而彼得·汉德克面临的更多的是骂声。

关于彼得·汉德克,抨击和争议集中在他个人对塞尔维亚与西方主流观点格格不入的政治立场上。对此,瑞典学院成员回应称,选择汉德克完全是基于文学和美学基础:“平衡文学品质和政治考量,不是瑞典学院的任务。”

彼得·汉德克的戏剧《骂观众》1966年在德国首演时的影像纪录。

彼得·汉德克编剧、维姆·文德斯导演的《柏林苍穹下》剧照。该片入围1987年第四十届戛纳电影节的主竞赛单元,并最终捧获了最佳导演奖。

彼得·汉德克部分作品中文版。因为获得诺奖,他的作品在中国热销。

“汉德克能获奖,可能也是诺奖一个视野的打开——他们不再那么排斥对自己比较生硬的作家。”华东师范大学对外汉语学院教授、作家毛尖说。早在诺奖消息公布前,不少关于获奖作家的预测中都直接将彼得·汉德克排除在外——2014年,他在接受媒体采访时表示,诺贝尔文学奖应该被取消,因为这让获奖者被“错误地经典化”,只是让人“一时声名大噪,占据报上六个版面”。2016年的中国行中,当有人提问如何看鲍勃·迪伦得奖时,他说“对我来说,文学是阅读的,而鲍勃·迪伦不能被阅读。诺贝尔文学奖评委会的这个决定,其实是在反对书,反对阅读……”

但另一方面,毛尖认为诺奖的评委相对还是保守,“其实这只是一种更讨好的方式,只不过讨好方式显得更先锋一些”。鲁迅文学院常务副院长邱华栋也同样认为这次的诺奖是保守的,“诺贝尔文学奖总体来讲,是欧洲文学奖,它体现的是欧洲人的人文精神和文化判断,骨子里是有一种傲慢在里面的”。

只是让人不解的是,在宣布获奖消息之前,诺贝尔文学奖评审团主席安德斯·奥尔森曾公开称今年的评选将跳出此前“欧洲中心主义、男性导向”的局限。当时大家都预测会颁发给黑人作家、亚非作家或更多的女性作家,以追求数据统计上的平衡。当时,日本的村上春树、中国的女作家残雪、包括已于2018年12月去世的以色列作家阿摩斯·奥兹等都在热门人选中,但结果都押错了。

其实近几年,关于诺贝尔文学奖的评选标准,一直让人摸不着头脑。

“如果非要有一个趋势的话,那就是诺贝尔文学奖出现了一个新的现象:即诺贝尔文学奖得主越来越陌生。”译林出版社综合编辑部主任王理行说,这种陌生在某种意义上可以理解为诺贝尔文学奖得主并不那么“主流”,甚至有些小众。比如今年的托卡尔丘克,在波兰广为人知,但是因为波兰语限制,在世界范围内传播不算太广,在中国只有两部小说被翻译引进出版。

“不管怎样,今年诺贝尔文学奖的选择,在某种程度上来说,捍卫了文学的荣誉,特别是在丑闻风波过后的第二年。”有文学评论家指出。

如果说有人失望和反对,那么恰好证明了“它在这个时代中捍卫了某种格格不入的东西——真正的文学性”。就像《经济学人》评价的那样,“诺贝尔委员会向这两名欧洲作家同时颁奖,尽管他们在文学方向和写作手法上如此不同,但他们都与充满争议的土地有关,与自我的回忆,以及人类对于讲故事的核心需求有关”。

现在,人们翘首以盼的是两个月后的颁奖礼——届时两位诺贝尔文学奖获得者将同时出现在瑞典学院的大厅。我們不妨畅想一下两位见面时的情形,或许他们可以聊一聊共同话题——蘑菇。两人都对蘑菇情有独钟,托卡尔丘克曾在《白天的房子,夜晚的房子》里《蘑菇性》一文中长篇大论讲蘑菇,还写道:“假如我不是人,我便会是蘑菇。”而彼得·汉德克热衷于采野生蘑菇,专门写了一本《试论蘑菇痴儿》,他最喜欢的头衔便是“世界蘑菇大王”。