朝鲜时期的口笔译教育研究

丁佳伟

摘 要:由于朝鲜半岛与周边国家的多邻性及地缘政治特征的原因,韩国从很早以前就开始与周边各个国家进行外交、贸易往来及文化交流等活动。历代王朝认识到外语的重要性,并设立相关的外语教育机构。朝鲜时期的口笔译教育研究有很大一部分是以译学和译官为中心的。其中,大部分的研究都是从国语学(韩语)和历史学的角度出发,并不是从口笔译学的角度出发,所以在研究上有很多的不足。

关键词:高丽时期;朝鲜时期;口笔译教育;承文院;司译院

因此,本文是从口笔译学的观点出发,以朝鲜时期的司译院为中心,包括承文院和偶语厅,进行细致介绍。同时,本文对朝鲜时期口笔译教育机构的入学程序、教员、教学法、教材及考试制度等进行考察,在了解当时口笔译教育的同时,还可发现当时口笔译教育的特征。

一、引言

实际上,韩国的口笔译教育正式出现的时期是高丽时期。同时,对从事口笔译的人员或是接待使臣的记录是从三国时期出现的,设立专门的翻译教育机构是从高丽后期才开始的。即使是在高丽前期,对于口笔译教育和口笔译负责机构的记录也是十分少见的。同时,在许多的选拔技术官职的考试制度中也没有查找到选拔译官记录的信息。

口笔译教育应该是从高丽朝后期,也就是1276年设立通文馆后开始的。实际上,在高丽史上有关专门的口笔译机构的记载记录很难找到的,但是当时所谓通事或是舌人的口译人员可在各处发现。高丽建朝初期就认识到培养译官的重要性,对译官的教育及社会的待遇给予更多的重视。

进入朝鲜时期,口笔译教育更加细分化和专业化。到了高丽末期,高丽朝的通文馆改称为司译院,下设掌管吏学与译学的机构。但是,随着进入朝鲜时期,掌管吏学与译学的部门出现不同。朝鲜时期的口笔译教育是由司译院专门负责的,但掌管外交业务的承文院也进行口笔译教育。在当时,与中国交换的外交文书形式上不是由汉文而是用吏文完成的。吏文是与中国互相交换的外交文书、韩国政府文书等使用的一种特殊的漢文文体,不管对汉文多么了解,如果不懂吏文,就无法理解外交文书中的内容。因此,高丽朝时期的恭让王在司译院设立了吏文学校进行吏文教育。即朝鲜时期的承文院主要负责吏学,其他的口笔译教学则主要是在司译院中进行。

朝鲜时期口笔译教育的另一大特征就是强调口译教育。在司译院,除了有汉学、蒙古学、女真学及倭学构成的四学外,还有偶语厅等外语教育机构。此外,值得一提的是,通过选拔预科学生进行外语教育或是通过科举考试来选拔口笔译人员的授课方式变得更加体系化。

二、对朝鲜时期的口笔译教育认识的变化

朝鲜时期的口笔译教育与高丽时期的口笔译教育相比,变得更加专业化和细分化。但是,正是由于这一点,教育的效率及能力的提高并没有达到很好的效果。原因之一是与朝鲜时期相比,高丽时期的杂学教育①的位置占有优势。高丽时期除留学外,对杂学及其他科目关注比较高。高丽时期最高的教育机构是国子监,在国子监里进行儒学和其他科目的教学。从高丽史可以看出,通文馆入学资格是40岁以下,今属于内学馆②的参外③人员。

高丽时期设立了十学,朝鲜建国初期,太祖二年(1393年)为优秀家庭的子弟接受教育而设立六学。

国子监进入后期,历经多次名称的改变,于高丽末期最终改名为成均馆后,且技术相关的职位遭到排斥后变为了只进行儒学教育。需强调,随着吏学和译学的设立,儒学与其他学科的位置发生了巨大的变化。因此,除儒学外其他学科都移交给政府的相关部门掌管。由此,成均馆成为朝鲜时代最高的教育机构。

高丽时期的吏文教育与一般的口笔译教育都是在司译院进行的。这成为在朝鲜时代将承文院和司译院区分开来进行教育更加专业化的证据。在对承文院的文官、司译院的中人阶级明显地区分下,可以分析出口笔译人员地位下降的原因。因为朝鲜时期中人阶级身份的升职具有一定的限制,对于上层阶级的口笔译教育,不论关注与否都会避免进入司译院学习,所以司译院的教育没有明显的效果。

朝鲜时期的口笔译与口笔译人员的地位虽然是下降的,但是由于外交及能够收集到海外信息,口笔译人员的作用依然是很重要的。特别是在与中国的关系上,口笔译人员发挥了举足轻重的作用。当国外发生动乱等重大事件后,为了能够迅掌握情况,向当地派遣的人也都是口笔译人员。

政府关注的不仅是汉语,还有交邻政策周边的各国家语言。口笔译教育对于国家事务也是不可缺少的一部分,因此不仅有日语、女真语,还有蒙古语。

重视口笔译教育而设立了确实可行的教育制度,如质正官制度。所谓的质正官就是对字的音韵或是其他制度等提出异议,朝鲜时期新设的临时官职。质正官向中国使节团或者是随行人员,亦或是向朝鲜派遣的使臣询问,为研究正确的汉语发音而不断努力。此外,为了掌握正确的汉字词的发音,曾多次向中国派遣留学生。

朝鲜时期的口笔译教育分别在承文院和司译院两处进行。随着口笔译人员与学生中人阶层的确立,口笔译教育的地位也随之下降。然而,由于朝鲜时期采取事大交邻的外交政策,在对外关系上,口笔译人员的作用变得逐渐重要起来。因此,当时政府实行质正官制度或是向中国派遣留学生。

三、朝鲜时代口笔译教育机构

(一)设立背景

1.承文院

朝鲜时期负责口笔译教育的机构大体上分为两个机构。一是承文院,二是司译院。承文院是朝鲜初期设立的文书厅奉司的前身,后于太宗十一年(1411年)改名为承文院。承文院主要负责用吏文撰写外交文书。但是,朝鲜时期外交政策的原则是事大(与中国)交邻(与女真、日本),以承文院的吏文为主,可推测外语的口笔译教育是当时必修的科目。

2.司译院

司译院设立的目的就是为符合当时事大交邻的外交政策,缔结外交关系,并为周边国家和地区互换书信及接待使节而设立的口笔译机构和教育机构。司译院的前身是高丽时期的通文馆,从朝鲜时期司译院的《通文馆志》的叙文中可以找到记录。

?? ???(忠烈王) 2?(1276)? ???? ???(通文館)? ???? ??(漢語)? ??? ????, ???(恭讓王) 3?(1391)? ??? ????(漢文都監)??? ???. ??? ???(司譯院)? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ???.

司译院总共有四种语言,最初设立时只有汉语和蒙古语,到了太宗十五年增设日语后又新增加了女真语(满语)。

3.偶语厅

偶语厅是偶语别处儿听的简称,隶属于司译院的官厅。当时在偶语厅从教师到学生都禁止使用韩语交流,只能使用相应的外语进行交流。朝鲜后期由于重视口译能力,在偶语厅学习的学生人数也随之增加,1679年汉语学习人数为50人,蒙古语学习人数为10人,日语、满语各20人,总共有100名学生。到了18世纪末,汉语学习人数为70人,满语为40人,蒙古语、日语各30人,外语学习人数达到了170人。

朝鲜时代各口笔译教育机构如表1所示。

(二)入学程序

承文院向五品以下的官员教授汉语和吏文,承文院不是教育机构,而是隶属于礼曹的官厅,要想成为承文院的官员应先通过科举考试。偶语厅在司译院聪明的学生中进行选拔。在司译院,要先经过一些考试才会成为预备学生。

(三)教员

承文院所有的组成人员大部分都是由兼职管理、官员及教员组成,并且承文院还有外国人教员。

司译院的构成人员与承文院类似是由兼职管理、官员及教员组成。其中,教员分为教授和训导④,还有递儿职⑤职位。在当时,国家认为外语能力十分重要,所以各个语言都有另外其他的定员。

隶属于司译院的偶语厅禁止使用韩语进行对话,是只能够使用外语交流的教育机构。因此只有外语会话能力出色的人才能够成为教员。

(四)教材

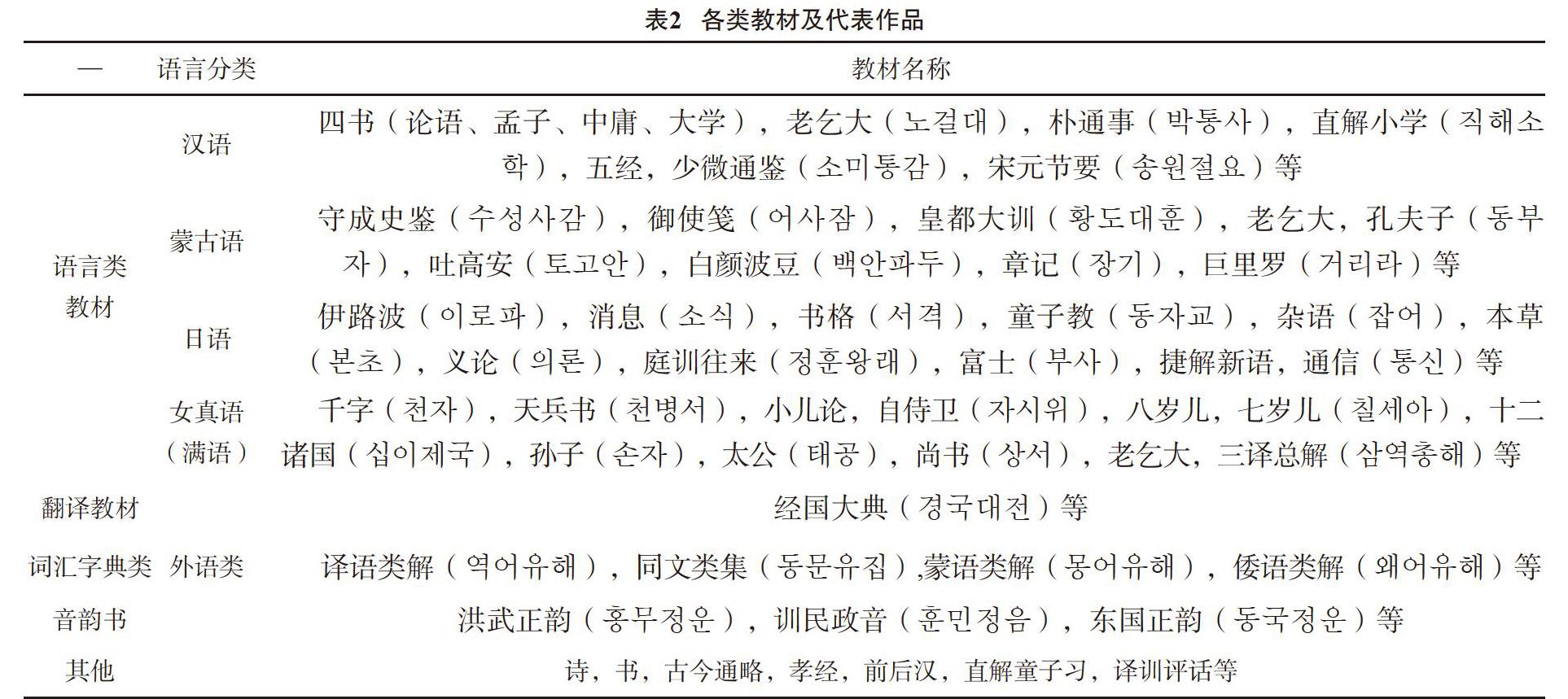

朝鲜时期使用的外国语教材被叫作——译学书(???)。朝鲜时期主要是引入国外儿童使用的教材进行授课,壬辰外乱以后,开始使用训民政音来标注解释的谚解书籍。从国外引入的儿童使用的代表性教材,学习书籍如《小儿论(???)》、《三岁儿(???)》及《八岁儿(???)》等。在谚解书中,也有译官出身的人亲自撰写书籍,代表性的日语教材,如《捷解新语(????)》。

教材可分为会话书、词汇及字典,具有代表性的书籍,如《老乞大(???)》。《老乞大》不仅发行了汉语版,还有日语版、蒙古语版及满语版本。此外,还有词汇、字典类的书籍,代表的作品有《译语类解(????)》《同文类集(????)》及《蒙语类解(????)》等。据推测,这些书籍曾在承文院和司译院使用过。表2为各类教材及代表作品表。

(五)教学法

对于司译院的教学过程的具体情况,现已无法进行确切地考证,但据推测,是与儒学一样,开设了应对科举考试的教育课程。译科考试分为讲书、写字及译语三大科目。其中,讲书是指对古代的文字进行解释,使用传统的学习方法大声地读出来,对文章的内容进行仔细的推敲;讲分為背讲(??)和面讲(??),背讲是指背过去回答提问,面讲是指看着书朗读出来。与背讲类似的还有背诵,背诵是指不看书背身转过去背诵。写字是指将说的话原封不动地记录下来,是记住外语的一种学习方式。写字考试只有蒙古语、日语及女真语(满语),由于当时对汉字的认识度较高,就没有设立汉语考试。最后一门考试便是译语,是将经国大典翻译成对方语言。表3为朝鲜时期口笔译教学法表。

(六)考试制度

1.考讲与院试

考讲是指检测学习的知识掌握程度的考试。考讲分为书徒考讲(????)和二六考讲(????),书徒考讲是用于激励学业,二六考讲是指能够取得与使节团到北京(中国首都)资格的考试。

院试是一种以汉语会话为主的考试,考试方法是两人一组用汉语进行问答。

2.译科与取才

所谓译科,简单来说就是定期考试(式年试)和特别考试(增广试)两种。译科考试共分为两个阶段,每种考试都设有初试和复试。初试和复试的考试科目分别由讲书、写字及译语构成。

取才被称作一种特殊的考试,根据成绩,上等是通事,中等是押物,下等是跟随使节团出行,负责口译,带有中国书籍、乐器等。

四、结语

事大交邻外交政策的朝鲜,认识到培养国家外交人才的任务是十分重要的。

朝鲜时期的口笔译教育的特征相比于高丽时期更加的细分化和专业化。一般的口笔译教育在司译院进行,而承文院负责撰写和翻译外交文书。此外,强调口译教育。偶语厅聘用外国教员,全部禁止使用本民族语言进行交流,并为提高口译能力而不断努力,因此朝鲜后期的司译院在校生人数不断增加。

此外,在司译院著书和翻译活动十分活跃。高丽时期出刊的教材被翻译成多种语言,教员们也编辑了词典在内的新版教材。口笔译人员为了能更好地参加译科考试,不仅仅学习了口笔译教材的内容,甚至连经国大典和儒学经书都要学习。

需强调,口笔译人员的社会地位相比之前的时期出现了后退的态势,主要原因有两点。一是进入朝鲜时期,口笔译与儒学等其他学问相差的比较大。二是外交文书和一般的口笔译教育的区分十分明显。外交文书是由承文院的文官来负责的,而口笔译教育主要是由司译院中人阶层来负责的。然而,学习吏文和汉语的年轻文官们为了考取中央官职,无法专心学习口笔译,导致优秀人才忽略口笔译教育的现象更加严重。因此,当时口笔译教育的效率及成果相对落后。

注释:

①杂学教育:是指律学、西学及算学。

②今内学馆:是指秘书省、史馆、翰林院、御书院及同文院。

③参外:七品以下的官职。

④训导:朝鲜时期负责汉阳四学和地方乡校的教官。

⑤递儿职:非正规职。

参考文献:

[1]???.???? ?? ????[C],????,2009.

[2]???.???????[C].??,1995.

[3]张敏.韩国语翻译概论[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.