西方旅游学科概念研究述评

李朝军

[摘 要]概念研究是系统分析和深刻理解概念的系列活动过程。概念研究,既不是与实证研究相反的术语,也不等同于非实证研究,而是一种可以弥补和突破实证研究诸多局限的活动过程。西方旅游学科概念研究形成了12大主题类型与研究方法,并就9大质量标准达成共识。真实性、旅游地生命周期、旅游体验、旅游移动等概念的提出与深入研究,推动真实性理论、旅游地生命周期理论、旅游体验理论、旅游移动理论成为旅游学理论的主宰和主流,最终促成旅游学科的基本形成与发展。选取真实性和旅游移动这两个典型概念,结合旅游学科概念研究的主题类型和方法,探究推动旅游学科概念从概念迁移到概念共识再到概念化的发展脉络。

[关键词]旅游学科;概念研究;概念化;概念

[中图分类号]F590.3[文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2019)03-0009-07

Abstract:Conceptual research is a series of activities focusing on the systematic analysis and deep understanding of concepts. Conceptual research is not a term contrary to empirical research, nor is it equivalent to non-empirical research, but an active process that can make up for and break through the limitations of empirical research. The conceptual research of western tourism discipline has formed 12 subject types and research methods, and reached a consensus on 9 quality standards. The concept of authenticity, tourist destination life cycle, tourism experience, tourism movement and other concepts were put forward and deeply studied, promoting authenticity theory, tourist destination life cycle theory, tourism experience theory, tourism movement theory to become the dominant and mainstream of tourism theory, and finally contributed to the basic formation and development of tourism discipline. Two typical concepts, authenticity and tourism movement, are selected to explore the development of tourism discipline concept from concept transfer to concept consensus and then to conceptualization by combing the theme types and methods of tourism discipline conceptual research.

Key words:tourism discipline; conceptual research; conceptualization; concepts

一、引言

旅游學研究始于近代,发端于英语学术圈,经历了筚路蓝缕的演进过程,从不成熟到相对成熟,逐渐形成了相对独立的研究对象、理论体系和学科知识生产方式(方法论)[1],其学科地位正从边缘走向主流[2]。研究对象、概念系统和研究规范的独立性是一门学科赖以生存的基本要素[3]。中国旅游研究仅有40多年的历史,时间上的差距意味着研究水平的差距,对中国旅游基础理论研究而言更是如此。因此,从学科构成要素的角度解剖西方旅游学的形成和发展过程,对中国旅游学科建设具有重要的借鉴意义。

1996年,申葆嘉在《旅游学刊》发表《国外旅游研究进展》;1999年,谢彦君出版《基础旅游学》。二人在各自的著述中分别提出,西方旅游界在旅游基础理论问题上存在核心概念认知混乱、学科体系不健全现象[4-5]。张凌云基于国外学者30种旅游定义的分析,认为许多定义采用了非严谨定义方法,难以让人判断旅游的核心内涵和特征[6]。那么,除了旅游这一最基本概念外,西方旅游学界围绕哪些旅游学科核心概念系统进行理论构建和推演?是否就旅游基本概念问题形成学科共识?是否按照一套共有范式进行专业活动,形成科学共同体?

社会科学研究形成了各种各样的研究分类体系。一般把旅游研究归类为定性、定量和定性与定量的综合运用。西方旅游研究的早期阶段,定量研究占据主导地位[7];近年来,定性研究越来越受学界重视和欢迎[8]。作为国际旅游权威期刊代表的《Annals of Tourism Research》和《Tourism Management》分别以定性和定量研究为主要特色。2011和2012年,《旅游研究纪事》上刊发的概念类和综述类论文占15%[9]。总体看,国内外学界比较全面地审视了各种定量和定性研究的过程,但对旅游学科核心概念的审视还远远不够,对旅游学科概念研究的意义和方法关注不多[10]。概念性问题比较宽泛,要不失其本质,就不能通过实证方法来解决。在科学传统中,概念类问题是以定性和定量以外的概念研究方式来解决的。因此,这种概念研究的方法应该受到旅游认识论的重视。而只有澄清概念,才能坚实认识论的基础。

二、西方旅游学科概念研究中的基本问题

(一)西方旅游学界中的概念

所谓概念,就是指通过使用抽象化的方式从一群事物中提取出来的反映其共同特性的思维单位。例如,尼采通过世界上没有两片相同的树叶这一类比来解释树叶是什么,从而树叶的概念就通过对不同树叶个体差异的任意抽象而得以形成[11]。旅游者的概念也应如此形成。康德认为,通过比较、反思、抽象,概念的形成才得以可能。他还把概念与见解进行区分:见解是对个别事物的想象,而概念则是对多个事物的共同点的想象。在旅游概念研究中,把见解误认为概念的情况,时有发生[10]。例如,学界对迈肯尼尔的“舞台化真实”、巴特勒的“旅游地生命周期”、卡兹的“替代旅游”、奥尔森的“真实性”等概念的探讨和研究中,就存在以见解代替概念的情况[10]。

在英语学术圈,人们常把notion, idea, thought, belief 与 concept等同来表达概念。因此,区分这些相近术语,利于澄清概念。理论虽然与概念具有家族相似性,但承担不同的工作。理论是经过对事物的长期观察与总结,对某一事物过程中的关键因素的提取而形成的一套简化的描述事物演变过程的模型。质言之,理论是对因果关系的总结,因而具有很强的预测力和解释力。概念是描述和帮助我们理解复杂的想法,如可持续性(sustainability)和责任(responsibility),并提出新的想法,如可持续旅游(sustainable tourism)和负责任旅游(responsible tourism)。

(二)西方旅游学界的概念研究

在旅游研究领域,存在有限的概念研究文献,但对概念研究进行的研究却很少[10]。概念研究主要集中于心理分析研究领域,如德雷尔出版心理分析专著讨论概念研究,并解释了几个关键的弗洛伊德临床心理概念,如移情、阻抗、解析的重要性[12]。在信息系統研究领域,概念研究是最常用的研究方法之一。但研究者们认为,概念研究存在缺少显性规则和程序的弊端[13],概念研究的质量标准也缺乏清晰的界定[14]。

在旅游研究领域,定性和定量研究是旅游知识创造的两大主要方法。辛和特赖布的研究表明,国际重要旅游出版物主要运用定性、问卷调查、问卷设计、调查分析和统计分析的方法进行旅游概念研究,很少关注概念研究的问题[10]。只有少量文章对概念研究和实证研究进行了区分[15]。

(三)旅游学科概念研究中的认识论问题

要识别概念研究的特殊范畴,就需要审视概念研究和实证研究之间的关系。实证研究是研究者亲自收集观察资料,为提出理论假设或检验假设而展开的研究。部分学者认为概念研究是与实证研究相对应的概念[16-17],也有部分学者对此持不同的观点[12,18],但都认为概念是实证主义、后实证主义、解释主义和批判主义四大研究范式的核心。为简便起见,笔者从客观主义和主观主义两个方面来澄清西方概念研究中的认识论问题。

客观主义者认为,经验是一切知识的基础,形而上学的现象不能作为知识的合法基础,通过反思或实证来洞察真实世界及其法则,是不可能的。根据客观主义的观点,概念研究只有得到实证观察的佐证,才能形成有效的知识。客观主义和实证主义并不把概念研究当作一种独立的自主性研究。相反,一致认为概念研究仅仅具有启发式意义,在研究过程中只能起筹备作用[12]。在客观主义者眼中,概念研究不是自成一体,而是处于更广泛研究过程中的初始阶段,只可用来澄清研究问题和假设,作为解释实证数据的一个参照点。虽然库恩通过概念化范式动摇了实证主义的根基,但是他把科学描述为一个由实证观察和先验范式框架相互作用的双向过程。他认为,在创造知识过程中,概念研究不能独立于实证研究之外。概念化是获得科学知识的一个工具,概念不能成为研究的主题[14]。

与此相反,主观主义者将外在世界看成一个软(soft)的世界,是人主体生命表现和实践的场所。知识是人的心灵意识对外在世界做出的理解和意义建构。不同的人可以用不同的方式对同一现象建构不同的意义[19]。柳辛格把主观主义范式运用到旅游研究中,并认为概念研究不是用某种方法而是用某个话题来界定的[14]。

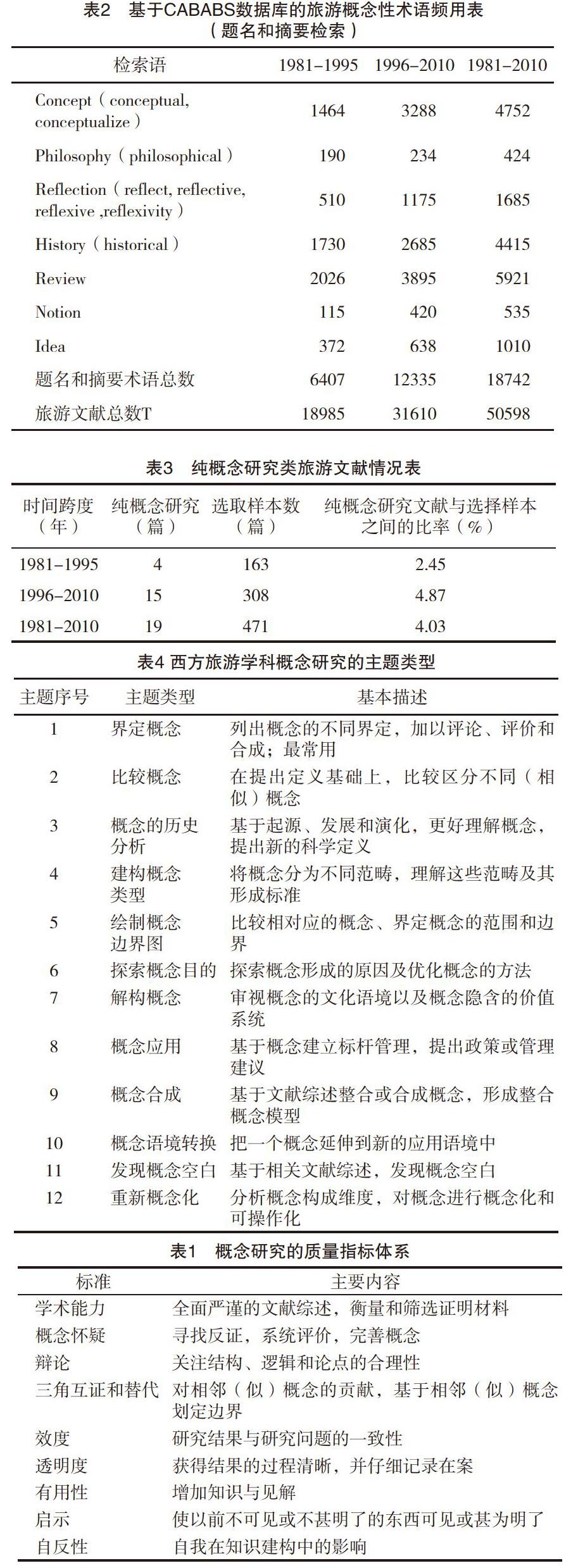

(四)概念研究的质量标准

概念研究的结论是非证伪性的,不能诉诸经验数据来证实或证伪[20]。不是所有可以计算的东西都是重要的,也不是所有重要的东西都可以被计算(爱因斯坦)。辛和特赖布构建了概念研究的9大质量指标,用以指导旅游概念的研究[10](见表1)。

(五)概念研究的概念与类别

博文和斯帕克斯把概念研究描述成为一个与实证研究相对应的术语[16]。穆罕默德鲁运用分类方法把旅游和接待研究文献归类为概念类和实证类研究,他发现40%的文献为概念类研究,60%的为实证研究[15]。那么,是不是所有非实证研究就是概念研究呢?显然不是。非实证研究要比概念研究宽泛得多,包括文学研究、历史研究和哲学研究。历史研究通常要评论过去社会的思想、态度、信念和对某一特定事件的理解,分析它们是如何随着时间的推移而变化的,因此历史研究有时候被归类为概念研究[21]。当然,历史研究不仅仅试图评述历史概念问题,而且要对概念进行逻辑分析和澄清。因此,历史研究有时候有概念性的元素,但在其他时候是非概念研究。哲学研究和概念研究之间的关系,在以概念分析聚焦为特征的分析传统中,就得到了更进一步的阐释。

概念研究是一种过程分析不可或缺的研究方式,包括对分析性陈述进行严谨系统的推理[14]。杨(Young)提出,系统地澄清概念是概念研究的一个重要界定参数[22]。概念研究一般用来开发新概念或解释现有的概念[14,21]。概念研究是调查概念的起源、意义、使用以及随时间演变或在其他语境下的演化,因此概念本身就是研究的对象[22]。

概念研究既不是与实证研究相反的术语,也不等同于非实证研究。在满足上述界定条件的前提下,综述类、元分析类和知识综合类文献可以成为概念研究的代表。概念研究可以为哲学分析和实证研究提供参照点。例如,金、王和马蒂拉为旅游接待类企业提出了一个消费者投诉处理流程的概念性框架,他们认为,该模型需要接受系统实证研究的检验[23]。这就是一种更偏向于客观主义的认识论研究方法。特赖布和利珀关于旅游(非)学科性问题几个回合的学术争鸣,就是典型的哲学思辨和概念研究成功结合的典范[24-26]。《Annals of Tourism Research》的学术争鸣栏目是展现旅游概念研究最有影响力的平台。

(六)概念研究的长短之辨

概念研究可弥补实证研究的局限性。概念研究有助于回答那些难以用实证研究处理的大的整体性问题。实证研究可适用研究小的问题,但易于失去科学的探究精神。德雷尔指出,旅游科学的进步依赖于实证研究发现的拓展和新概念的拓展[12]。这也是为什么在实证类研究中,研究者几乎无一例外地表明因时间、人力和成本而带来的研究局限。

实证研究不太擅长提出新的方法,而主要关注假设验证的程序适当性,容易忽视逻辑上和哲学思辨上的审视,影响了旅游科学理论的发展[12]。这种倾向不仅在西方存在,在国内因对研究规范的强调也表现得越来越明显。实证研究受到聚焦“什么是”而非“什么可能是”的限制,可能对显而易见的看不见性视而不见,这在旅游的概念研究之中表现得尤为突出[27]。虽然纳什曾指出: “一旦出现一个跨学科的综合物,就要有一个统一的研究理论或别的方法论似乎不太可能。目前,最好的总体目标是对旅游现象能形成一些一致的观点”[28],但是作为一个已经发展了数十年的学术领域,对于“旅游是什么”这一基本的问题,仍未达成基本的共识。特赖布在《philosophic practitioner》一文中写道:有意识地回避实证研究方法,是因为它可能会把研究局限或屏蔽在已有的研究视野当中[29]。

创造性概念研究既可开发新概念、重新诠释现有概念[21],又可以给传统问题增添新见解,揭示新的研究轨迹,或与邻近学科建立概念桥梁[14]。我们可能会质疑实证研究的结果,追问实证研究结果是具有普适性还是仅适用于特定群体?在其他背景下还有意义吗?它们是挑战了现有概念还是丰富或更新它们?概念研究的哲学思辨性就能处理好以上这些问题。

当然,概念研究确有其局限性,其首要缺陷在于缺乏明晰的概念研究的质量标准[14]。虽然德雷尔提出了概念研究的界定参数,但她也指出,界定参数的设定缺乏标准化的程序。为了把概念性反思获得的见解合法化,往往要将其迁移到实证环境中,而在这一过程中,偏差很可能发生[12]。

三、西方旅游学科概念研究的主要方法与特征

(一)西方旅游学科概念研究的主要方法

在满足概念界定参数条件的前提下,综述类、元分析类和知识综合类文献可成为旅游概念研究的主要代表。无论是综述、元分析还是知识综合,都是建立在内容分析的基础之上。一般而言,西方旅游学科概念研究都会选择期刊文献作为内容分析的文本源和数据源,并通过数据挖掘,从大量数据中揭示出隐含的、先前未知的并有潜在价值的信息。例如,特赖布和辛分别以CABABS(www.leisuretourism.com)数据库作为数据挖掘源头,分析了旅游概念研究情况[30,10]。他们通过计量分析,预估旅游概念研究的数量,研判未来发展趋势,质性分析旅游概念研究的主题类型;通过CABABS摘要数据库搜索1975—2010年的旅游文献,运用替代性术语进行关键词检索,剔除噪音数据,根据替代性术语运用分层随机抽样法把总样本分为7个层次,确定了旅游概念研究的总量和趋势(见表2)。当然,对所有文献进行评价是不太可能的。他们根据替代性术语结合分层抽样,选取了741篇文献,按照题名、摘要和全文检查的程序,确认了纯概念研究情况(见表3)。

识别概念研究所共同关注的问题和采用的方法,一般要进行主题分析(thematic analysis)[31]。辛和特赖布运用主题分析方法,仔细阅读被选取的文献,并详细做了笔记。笔记详细记载了文献所关注的问题和采用的方法以及概念研究是如何开展的。通过对笔记进行编码和分类,形成備忘录。这一过程不断重复,直到数据达到理论饱和程度为止。最终,他们对56篇纯概念研究文章进行了详细分析,提炼出概念研究的类型。

(二)西方旅游学科概念研究的基本特点

30多年来,概念研究占旅游文献比例较低,说明旅游概念研究在某种程度上被忽视了。表2和表3表明,随着旅游研究的深入,概念研究越来越受到学界重视,这是因为实证研究方法可能会把研究局限或屏蔽在已有的视野当中[29]。而概念研究方法在旅游学科建设过程中则起着举足轻重的作用,可以建立定性研究与定量研究的概念桥梁。这与瓦力和古德森的研究结论,即定量研究占据早期旅游研究的主导地位,近年来定性研究越来越受学界重视和欢迎,是一致的[7-8]。对旅游概念研究的主题类型以及典型的旅游相关概念的研究是西方旅游学界一贯关注的焦点。

1.旅游学科概念研究的主题类型

辛和特赖布、拉基奇、赖辛格、王和王、夏洛克、杨对旅游相关概念进行了深入研究[10,32-37]。这些概念研究的主题类型归为12大类:界定概念、比较概念、概念的历史分析、建构概念类型、绘制概念边界图、探索概念目的、解构概念、概念应用、概念合成、概念语境转换、发现概念空白、提出新概念(见表4)。

基于主题类型的旅游概念研究,对推动旅游科学发展起到了至关重要的作用。例如,随着时间的积累,国外对旅游的概念进行各种讨论,形成了30多种国际流行的旅游定义[6],虽然这些界定尚未就旅游的核心内涵和共有特征完全达成共识,但这是我们在触摸旅游的本质前必然要经历的学术发展阶段,对我们建立和完善旅游学科提供了必要的学术准备。 又如,“真实性”“旅游地生命周期”“体验”“移动”等概念一经提出,就掀起了相关研究热潮,并推动真实性理论、旅游地生命周期理论、体验理论、移动理论成为旅游学理论的主宰和主流。此外,特赖布把批判理论与实证主义、解释主义和建构主义进行比较,澄清了旅游科学研究诸多认识论问题[30],推动了旅游科学认识论的发展。

下定义和划分是明确概念的基本方法,下定义是要明确概念的内涵和本质,划分是要明确概念的外延。前者要遵循外延相称、不能循环、不能含混、不宜否定等基本的规则;后者要遵循外延相称、子项排斥、统一标准、逐级划分等原则。康德将科学定义为陈述系统,并提出了著名的三段论:科学是陈述系统,科学是正确的陈述系统,科学中真实的陈述系统必须得到证明。为了更全面了解西方旅游概念研究的过程及其结果,笔者选取真实性和旅游移动这两个在西方旅游学科形成过程中的典型概念进行分析,探究这两个概念推动旅游学科发展的基本脉络。

(1)真实性(authenticity)

旅游研究与大众旅游的兴起相伴而生。20世纪70年代以前,旅游的经济效应研究占据主导地位,旅游的社会学研究因研究者急于表达对旅游社会文化效应的主观情绪,忽略了对大众旅游兴起的深入思索。1973年,麦坎内尔在《舞台真实: 旅游场景中的社会空间设置》一文中,提出“舞台真实”概念[38],开创真实性研究范式,并逐渐使旅游研究摆脱“肤浅”的标签[39]。现代社会失真现象泛滥,促使旅游研究者与真实性联系起来。学界通过澄清真实性概念和重新概念化,为确立真实性理论在旅游基础理论中的地位,进行了不懈努力。

1961年,历史学家布尔斯廷基于“伪事件”概念性分析(主题1和主题7),认为大众旅游是虚假事件和商品化文化的罪魁祸首[40];1973年,麦坎内尔基于舞台真实概念的分析(主题1和主题7),揭示现代性才是失真的原因,而旅游者是追求真实的准朝圣者[38];1976年格雷本通过解构概念的方法(主题7)分析了真实性术语的缺陷,引发人们对旅游艺术品商品化的关注[41];1988年,科恩在《旅游中的真实性与商品化》一文中提出“渐变真实”的概念(主题12),指出文化商品化对文化的复兴功能[42]。

1999年,王宁的《旅游体验的真实性再思考》一文,成为国外真实性研究承上启下的标识[39]。在这篇文章中,王宁把真实性研究归纳为客观、建构和后现代三大类型(主题4),并对真实性再次概念化(主题12),指出了真实性的主观和建构本质,提出了存在真实性概念(主题12)。他把真实性分解为内省真实性和人际真实性两个维度。内省真实性是感官体验和自我塑造的统一,人际真实性是家庭关系和旅游共睦态的统一。这种建构主义视角下的真实性概念认为,存在真实性可以与游客体验的真实性毫不相干。王宁的存在真实性引发了大量讨论,引发了对真实性概念的多次概念化,最终把研究视角从客观逐渐转向主观,关注的焦点由物(旅游吸引物)及人(旅游者),拓展和深化了对真实性的理解和认知。当学界把真实性概念引入实证研究和市场营销研究之后,从普遍到特殊以及从特殊到普遍的真实性概念构建相得益彰,凸显了真实性理论在旅游学基础理论中的主宰地位。

(2)旅游移动(tourism mobilities)

经由移动概念而形成的移动研究范式,是过去十年来旅游学科发展最为完备的理论[43]。几个独特鲜明的领域在移动范式下有可能整合为一个单一的“后学科”领域。作为移动范式主要倡导者的约翰·厄里,倡导一个全新的社会学议程,关注人、物、图像、信息以及废物的多样化移动,多样化移动正把作为社会的社会化改变为作为移动的社会化,包括想象旅行、图像和信息运动、虚拟旅行、物体移动和肉体旅行[44]。

2006年《Mobilities》创刊,汉南等在其社论中,运用界定概念的方法(主题1),把移动描述为“人、物、资本和信息在世界范围内的大规模运动,以及通过日常生活中的公共空间而形成的日常交通和运动的本地化过程”,然后通过建构概念类型的方法(主题4)列出了不同的移动概念的范畴,甚至包括非法移动和移动的风险问题,以此来凸显移动概念的重要性[45]。作者回顾了mobilities概念是如何随着社会经济生活的网格化模式的形成而演化的(主题3),解释了mobilities的变化是如何影响自然、家庭、社区和国家的(主题6)。汉南等把科学技术发展所带来的新的技术、社会和文化移动的方式称之为“新移动”或“移動转向”(主题3)。他们还提出了一些备选问题,通过发现概念空白(主题11)提出了移动研究的方法。在《移动研究议程》部分,作者们运用建构概念类型(主题4)和绘制概念边界图(主题5)两种方法阐释了与移动相关以及应该包含的内容,其中最重要的就是移动与旅游的关系问题。旅游移动的概念可以理解为由旅游者的旅游活动带来的人、物、资本和信息的各种移动(主题12)。

移动范式对传统社会科学非移动(a-mobile)研究方法提出了挑战。旅游被视为庞大复杂异质的全球移动复合体的一个子集,包括移民、回移、侨民以及其他自愿性旅行。社会是由多样化无边界流动网络组成的,由车站、酒店、胜地、景区、机场、休闲综合体、(大)都市……等节点连接而成。旅游移动模型含蓄地动摇了旅游研究的一些基本的常识性二元概念,革新了tour、tourism、host-guest 和domestic-international概念的认识。信息技术动摇了建立在“家(home)”与“离家(away)”二元区分基础上的Tour常识模型(tour被认为是家-离家-返家的循环之旅),信息技术让旅游者在离家的同时有在家的感觉[46]。多地方(multi-locality)、移居、侨民和新流浪主义等旅游移动现象更进一步弱化了Tour的常识模型[47-50]。

后现代化社会生活的去分化过程弱化了传统的不同领域(如工作与休闲、学习与娱乐、平凡生活与非凡假期、现实与幻想)之间的界限,不同移动领域模糊化的趋势,形成了旅游移动与其他移动的去分化现象,如生活方式旅游者、第二故乡游、通勤、侨居、志愿服务、探险、体育活动、节事、临时定居[50]。移动概念还动摇了旅游系统中的主客(hosts-guests)二元关系的基础。在欠发达旅游地,外来人从事旅游业务,主人通常是客人。同样地,作为客人的外来务工人员通过临时就业承担了主人的工作[50]。

四、結语

旅游概念研究是系统分析和深刻理解旅游概念的系列活动过程,是揭示概念的前因、起源、历史和发展、当前使用、争议、应用、特征与特质、分化点、话语分析和解构等综合活动过程,其主要结果是澄清概念、重新概念化和提出新概念。概念研究,既不是与实证研究相反的术语,也不等同于非实证研究,可以弥补和突破实证研究的诸多局限。辛和特赖布构建的概念研究的9大质量指标,已成为西方旅游概念研究的质量标准,也为国内推进旅游概念研究提供了一个可资借鉴的参照系。国外旅游概念研究逐渐形成了12大主题类型,不同主题类型和方法的概念研究承担不同的功能。

纯旅游概念研究在旅游文献中所占比例偏低,近年来随着人们越来越清晰地认识到概念研究在弥补和突破实证研究局限性(如屏蔽研究者视野)上所起到的作用,而越来越受到学界重视。真实性、旅游地生命周期、旅游体验、旅游移动等概念的深入研究,推动了真实性理论、旅游地生命周期理论、旅游体验理论、旅游移动理论成为旅游学理论的主宰和主流。

国内旅游学科概念研究主要是对西方旅游学科概念的评介。例如,以《旅游学刊》为主要阵地关于旅游的概念和本质问题的多轮讨论与争鸣[6,51],推进了学界对旅游基础理论这一最根本问题的认识,国内学者的探索已经接近“真理”[52]。如果学界就旅游科学核心概念体系的研究能像旅游的概念研究一样深入,并借鉴国外旅游学科概念研究方法,对具体的核心概念进行切实研究,必将大大推动旅游学科向前发展。

旅游业是世界公认的最大产业,旅游业是生产快乐的行业,但生产快乐的中国旅游学人并不快乐,其根本原因在于旅游基础理论的不足,使得旅游业基础性的核心问题缺乏公认的概念和话语系统。要改变旅游学人在学术群落中的弱势地位,就要重视旅游学科核心概念的研究和旅游学科核心基础理论的研究。回望、梳理和总结西方旅游学科概念研究的基本情况,对国内旅游学科的建设或有所裨益,唯愿国内旅游研究和旅游学科建设能从西方旅游概念研究中获得些许启示。

[参考文献]

Tribe J. Tribes, territories and networks in the tourism academy [J]. Annals of Tourism Research, 2009, 37(1): 7-33.

Frederic D, Mathis S. Tourism as complex interdisciplinary research object [J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 441-458.

李光,任定成.交叉学科导论[M].武汉:湖北人民出版社,1989:37-55.

申葆嘉.国外旅游研究进展(连载之四)[J].旅游学刊,1996,11(4):46 -50.

谢彦君.基础旅游学[M].北京:中国旅游出版社,1999:1 -50.

张凌云.国际上流行的旅游定义和概念综述—兼对旅游本质的再认识[J].旅游学刊,2008,23(1): 86-91.

Walle A. Quantitative versus qualitative tourism research[J]. Annals of Tourism Research, 1997,24(3): 524–536.

Goodson L, Phillimore J. Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies[M]. London: Routledge,2004: 18-22.

Tribe J, Xiao H, Chambers D. The reflexive journal: inside the black box[J]. Annals of Tourism Research, 2012,39(1): 7-35.

Xin S, Tribe J,Chambers D. Conceptual research in tourism[J].Annals of Tourism Research, 2013, 41(2): 66-88.

Nietzsche F.On truth and lie in an extra-moral sense[J].The Portable Nietzsche, 1954(42): 46-47.

Dreher A. Foundations for Conceptual Research in Psychoanalysis[M]. UK: Karnac(Books) Ltd, 2000: 19.

Mora M, Gelman O, Paradice D, Cervantes F. The case for conceptual research in information systems[M]//CONFIRM 2008 Proceedings, AIS Electronic Library, 2008.

Leuzinger-Bohleber M, Fischmann T. What is conceptual research in psychoanalysis?[J]. International Journal of Psycho-analysis, 2006,87(5): 1355-1386.

Mehmetoglu M. Quantitative or qualitative? A content analysis of Nordic research in tourism and hospitality[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2004(4): 176-190.

Bowen J, Sparks B. Hospitality marketing research: a content analysis and implications for future research[J]. International Journal of Hospitality Management, 1998(17): 125-144.

Weibelzahl S, Weber G. Advantages, opportunities and limits of empirical evaluations: Evaluating adaptive systems[J] . KI, 2002,16(3): 17-20.

Leuzinger-Bohleber M. What does conceptual research have to offer?[J]. International Journal of Psycho-analysis, 2004,85(5): 1477-1478.

Crotty M.The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process[M]. London: Sage, 1998: 123-124.

Popper K. Objective knowledge: An Evolutionary Approach[M]. Milton Keynes: Open University Press, 1975: 141-142.

Kothari C. Research methodology: Methods and Techniques[M].Delhi:New Age International, 2008: 15-16.

Wallerstein R. What kind of research in psychoanalytic science?[J]. The International Journal of Psychoanalysis, 2009, 90(1): 109-133.

Kim M, Wang C, Mattila A. The relationship between consumer complaining behaviour and service recovery: an integrative review[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2010, 22(7): 975-991.

Tribe J. The indiscipline of tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(3): 638.

Tribe J. Indisciplined and unsubstantiated[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(3): 809-813.

Leiper N. An emerging discipline[J]. Annals of Tourism Research, 2000,27(3): 805-809.

Kenway J, Fahey J. Globalizing the research imagination[M]. New York: Taylor & Francis, 2009: 121-122.

丹尼爾·纳什.旅游人类学[M].宗晓莲,译.昆明:云南大学出版社,2004:9.

Tribe J. The philosophic practitioner [J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(2): 338-357.

Tribe J. Tourism: a critical business[J]. Journal of Travel Research, 2008, 46(3): 245-255.

Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology[J].Qualitative Research in Psychology, 2006, 3(2): 77-101.

Rakic T, Chambers D. Rethinking the consumption of places[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(3): 1612-1633.

Reisinger Y, Steiner C. Reconceptualising object authenticity[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(1): 65–86.

Wang N. Rethinking authenticity in tourist experiences[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(2): 349-370.

Wang F, Wang Y. The unified concept of eco-agricultural tourism[J]. Journal of Landscape Research, 2009, 1(11): 86-93.

Sherlock K.Revisiting the concept of hosts and guests[J].Tourist Studies, 2001, 1(3): 271-295.

Young R. Conceptual research[J]. Changes: An International Journal of Psychology and Psychotherapy, 1995(13): 145-148.

MacCannell D.Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings[J]. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589 -603.

赵红梅,李庆雷.回望真实性(authenticity)—一个旅游研究的热点[J].旅游学刊,2012,27(4):11-20.

Boorstin D. The Image: A Guide to Pseudo-events in America[M].New York: Atheneum,1964: 6.

Graburn N. Introduction[M]//Graburn N(ed.). Ethnic and Tourist Arts—Cultural Expressions from the Fourth World. California: University of California Press, 1976: 1-33.

Cohen E. Authenticity and commoditization in tourism[J]. Annals of Tourism Research,1988,15(3): 371- 386.

Coles T, Hall C M,Duval D T. Tourism and post-disciplinary enquiry[J]. Current Issues in Tourism, 2006, 9(4-5): 293-319.

Urry J. Mobile sociology[J]. British Journal of Sociology, 2000, 51(1): 185-203.

Hannam K, Sheller M, Urry J. Editorial: mobilities, immobilities and moorings[J]. Mobilities, 2006, 1(1): 1-22.

White N R, White P B. Home and away: tourists in a connected world[J]. Annals of Tourism Research, 2007,34(1): 88-104.

Haldrup M. Laid-back mobilities: second-home holidays in time and space[J]. Tourism Geographies, 2004, 6(4): 434-454.

Janta H, Brown L, Lugosi P, et al. Migrant relationships and tourism employment[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(4): 1322–1343.

Duval D T. When hosts become guests: return visits and diasporic identities in a commonwealth eastern caribbean community[J]. Current Issues in Tourism, 2003, 6(4): 267-308.

Cohen S A. Lifestyle travellers: backpacking as a way of life[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(4): 1535-1555.

王玉海.“旅游”概念新探—兼與谢彦君、张凌云两位教授商榷[J].旅游学刊,2010,25(12):12-17.

徐菊凤.关于旅游学科基本概念的共识性问题[J].旅游学刊,2011,26(10):21-30.

[责任编辑 祁丽华]