轮胎产业集群创新分析模型构建及创新机理解析

王兆君 车轩 郭清越

[摘 要]综合资源观与关系观理论,引入吸收能力中间变量,构建轮胎产业集群创新的资源-关系-吸收能力(Resource-Network-Absorption,RNA)分析模型,以山东省轮胎产业集群为例,通过因子分析法、回归模型以及结构方程(SEM)分析方法,对集群企业内部资源、网络关系资源与吸收能力三维要素各因子之间,以及各因子与集群创新绩效的关系进行实证分析。研究发现:企业内部资源、社会资本与知识溢出有显著相关关系,知识溢出与企业吸收能力具有显著正相关关系,企业吸收能力与集群创新绩效之间具有正相关关系,特别是知识溢出在企业吸收能力作用下对集群创新绩效的影响最显著,这说明了集群各主体资源和社会资本通过知识溢出,在企业吸收能力中介作用下对集群创新绩效产生的显著作用。

[关键词]轮胎产业;集群创新;RNA模型

[中图分类号]F426[文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2019)03-0029-07

Abstract: By combining the concept of resources with the theory of relationship, and introducing the intermediate variables of absorptive capacity, the RNA analysis model of the tire industry cluster innovation of Resource-Network-Absorption is constructed. Taking the tire industry cluster in Shandong Province as an example, this study makes an empirical analysis of the relationship between the internal resources, network relationship resources and absorption capacity, and the relationship between each factor and cluster innovation performance through the methods of factor analysis, regression model and structural equation (SEM) analysis. The results show that there is a significant correlation between internal resources, corporate social capital and knowledge spillover, a significant positive correlation between knowledge spillover and corporate absorptive capacity, a positive correlation between corporate absorptive capacity and cluster innovation performance. In particular, knowledge spillovers have the most significant impact on cluster innovation performance under the action of enterprise absorption capacity, and this indicates that the resources and social capital of clusters play a significant role in the innovation performance of the enterprise under the intermediary role of enterprise absorption capacity through knowledge spillover.

Key words:tire industry; cluster innovation; RNA model

一、引言

在經济转型发展的过程中,我国轮胎市场的内外部环境发生了变化,我国轮胎产业发展面临着严峻的考验和挑战,其核心问题集中体现为产业创新能力不足。轮胎产业集群创新是我国轮胎产业转型的重要途径,轮胎产业集群创新及其创新机理的研究对我国轮胎产业发展具有重要的理论与实践意义。

20世纪90年代以来,随着世界范围内产业竞争的不断加剧,创新能力成为决定集群核心竞争力的重要因素[1],集群创新的研究成为国内外研究的热点。刘友金通过对中小型企业创新系统的研究发现,通过区域集聚优势来综合各方资源和创新能力,可形成一种新型的综合发展、创新驱动的组织形式 [2]。魏江认为,在特定地理范围的集群产业,其创新系统在各企业主体的联合网络中实现生产要素与知识的有机结合(创造、储存、转移和应用)[3]。杨锐提出了产业集群创新的NRC(网络-资源-能力)研究框架,并通过实例进行了验证[4]。在产业集群创新影响机制方面,姜江、陶良虎等认为,加强企业协同、政府支持和产学研合作不仅可以为产业集群创新提供基础,还能作为促进因素而产生作用[5]。路喜锋提出我国装备制造产业集群创新网络及其形成机理,认为集群创新网络的形成有利于推动装备制造产业集群创新的发展[6]。周灿分析了集群创新网络的异质性、功能位置和演化轨迹,通过实地调研访谈进一步分析了集群创新网络的演化机理[7]。刘小灿和滕思构建齿轮式三螺旋模型重点分析了区域产业链整合创新的机理[8]。

综合来看,国内外对集群创新机理的研究相对较少,大多是从资源观或关系观的单一视角进行探索,且对影响集群创新的关键要素之间的相互作用关系研究较少,对集群网络不同层级间的关联和交互作用的研究相对薄弱,关于创新内在的驱动机制、外部环境的关联机制研究不够,而针对轮胎产业集群创新资源之间的相互关系,其研究更加缺乏。因此,本文拟对此做深入研究,并进一步揭示集群创新系统资源之间的相互关系。

二、轮胎产业集群创新分析模型的构建

资源观可以用来解释单个企业的创新行为,但不能用来解释产业集群的竞争优势,而关系观在资源观的基础上进行了扩展和完善,提出特质的关系资源是企业获取竞争优势的主要来源。集群内企业的互动关系构成了集群网络,资源通过集群网络在不同主体之间转移和吸收,从而对集群创新和绩效产生积极影响。因此,产业集群创新系统不仅要关注企业的内部资源整合能力,还要重视企业与其他企业、机构之间的社会资本联结能力。产业集群创新的内涵可概括为:通过“微观过程+中观结构+宏观支持”的层面联结,集群系统可以实现从资源获取到创新增值的动态学习过程。基于此,本文构建轮胎产业集群创新的资源-关系-吸收能力(Resource- Network - Absorption, RNA)分析模型(见图1)。

三、基于RNA模型的我国轮胎产业集群创新机理解析

(一)轮胎产业集群创新要素的逻辑关系

轮胎产业集群创新要素之间的逻辑关系是:集群内部资源和社会资本影响知识溢出,知识溢出影响轮胎企业吸收能力,企业吸收能力影响轮胎产业集群创新绩效,轮胎企业吸收能力对知识溢出与轮胎产业集群创新绩效的关系具有中介影响。本章将按照这种逻辑顺序提出集群创新要素之间作用关系的假设(见图2)。

(二)轮胎产业集群创新机理分析

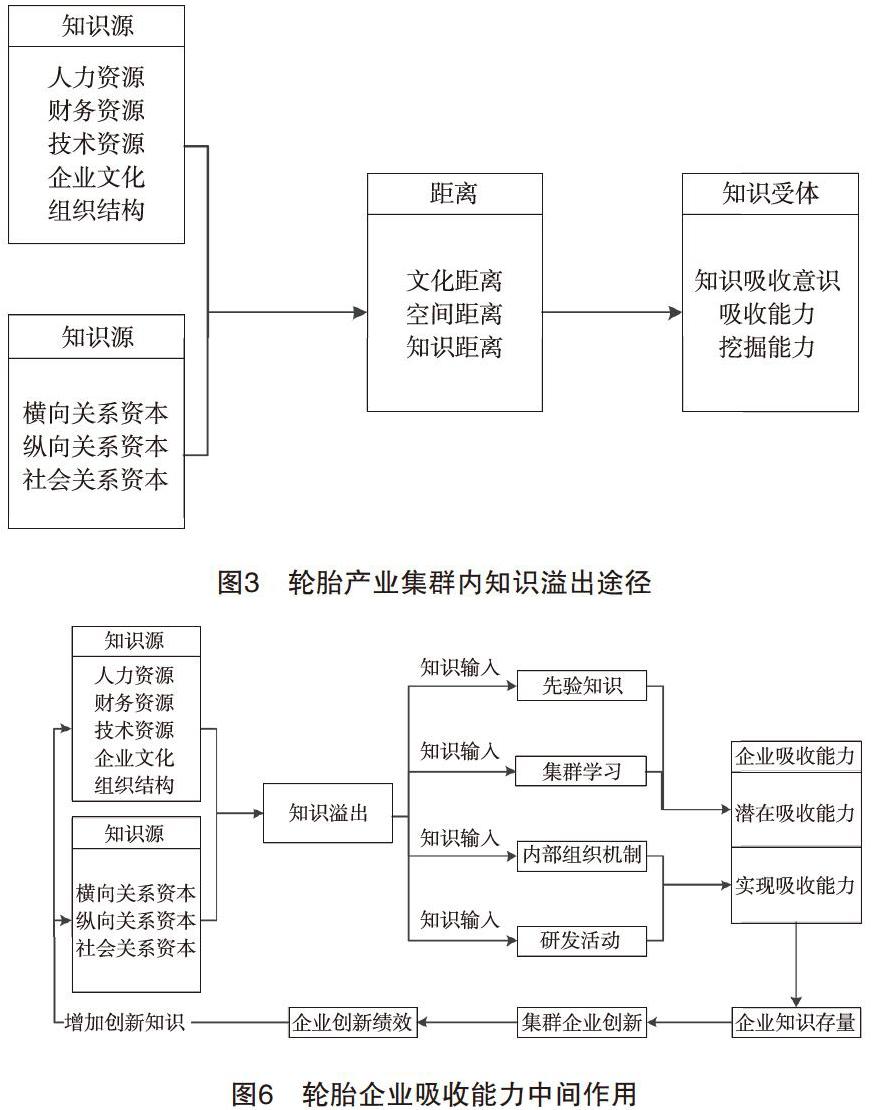

1.内部资源、社会资本与知识溢出之间的关系

产业集群创新过程中尽可能将各种资源,包括人力资源、财务资源、企业文化资源等加以充分利用。企业根据自身发展需要在内部资源、外部社会资本中寻求所需要的知识,而知识源在传递或转移知识的过程中,一方面受到文化距离、空间距离、知识距离的影响,另一方面因企业在接受知识信息时,可能会根据自身吸收意识、能力等情况对获取的知识进行筛选、配置、融合,从而伴随着新知识的创造,成为知识溢出源,因而产生知识溢出。卢福财等构建了基于集群网络中知识共享的溢出模型,发现集群网络中企业的竞争合作关系可以促进知识溢出效应,而知识溢出效应可以使得企业更好地认识到自身的知识短板,从而对外部知识进行筛选、吸收,提高知识竞争力[9]。本文结合国内外学者的成果,认为轮胎产业集群的企业内部资源与社会资本会直接影响知识溢出效应(见图3)。由此,提出如下假设:

H1:轮胎产业集群内部资源与知识溢出效应呈现正相关。

H2:轮胎产业集群社会资本与知识溢出效应呈现正相关。

2.知识溢出与企业吸收能力之间的关系

企业吸收能力受到先验知识、集群学习、内部组织机制、研发活动等要素的影响。在知识输入的过程中,企业会根据自身需要,依靠知识吸收能力筛选出对自身发展有益的知识信息,过滤掉冗余信息,提升企业自身的知识存量。知识溢出可以帮助企业低价或免费从其他企业那里获得所需的知识并产生创新思想,当这一创新思想被其他企业采用而融合形成新的研发方向时,会使企业本身、行业乃至产业集群的知识水平都提升到一个新的高度。本文认为,知识溢出会增加轮胎产业集群的知识存量,使轮胎企业获得新知识、新技术,从而影响轮胎企业吸收能力(见图4)。由此,提出如下假设:

H3:知识溢出与轮胎企业潜在吸收能力呈现正相关。

H4:知识溢出与轮胎企业实现吸收能力呈现正相关。

3.吸收能力与产业集群创新之间的关系

知识吸收不是简单模仿,吸收能力应包括获取外部知识、使外部知识内部化、调整外部知识和技术使之与内部特有的流程相适应,并产生新知识的能力[10]。企业吸收能力被认为是影响产业集群创新和竞争优势一个重要因素[11]。企业吸收能力具有良好的自组织性,可以为产业集群提供持续的创新动力,有助于集群提高创新绩效。本文认为,轮胎企业的潜在吸收能力是企业获取和消化进入组织的外部知识的能力,即使得所评价的外部有价值的知识在获取后而消化;实现吸收能力是指轮胎企业通过转化和利用所消化知识,开发新的产品或流程来获得竞争优势的能力,它反映了企业扩大知识运用的能力(见图5)。由此,提出如下假设:

H5:轮胎企业潜在吸收能力与轮胎产业集群创新绩效正相关。

H6:轮胎企业实现吸收能力与轮胎产业集群创新绩效正相关。

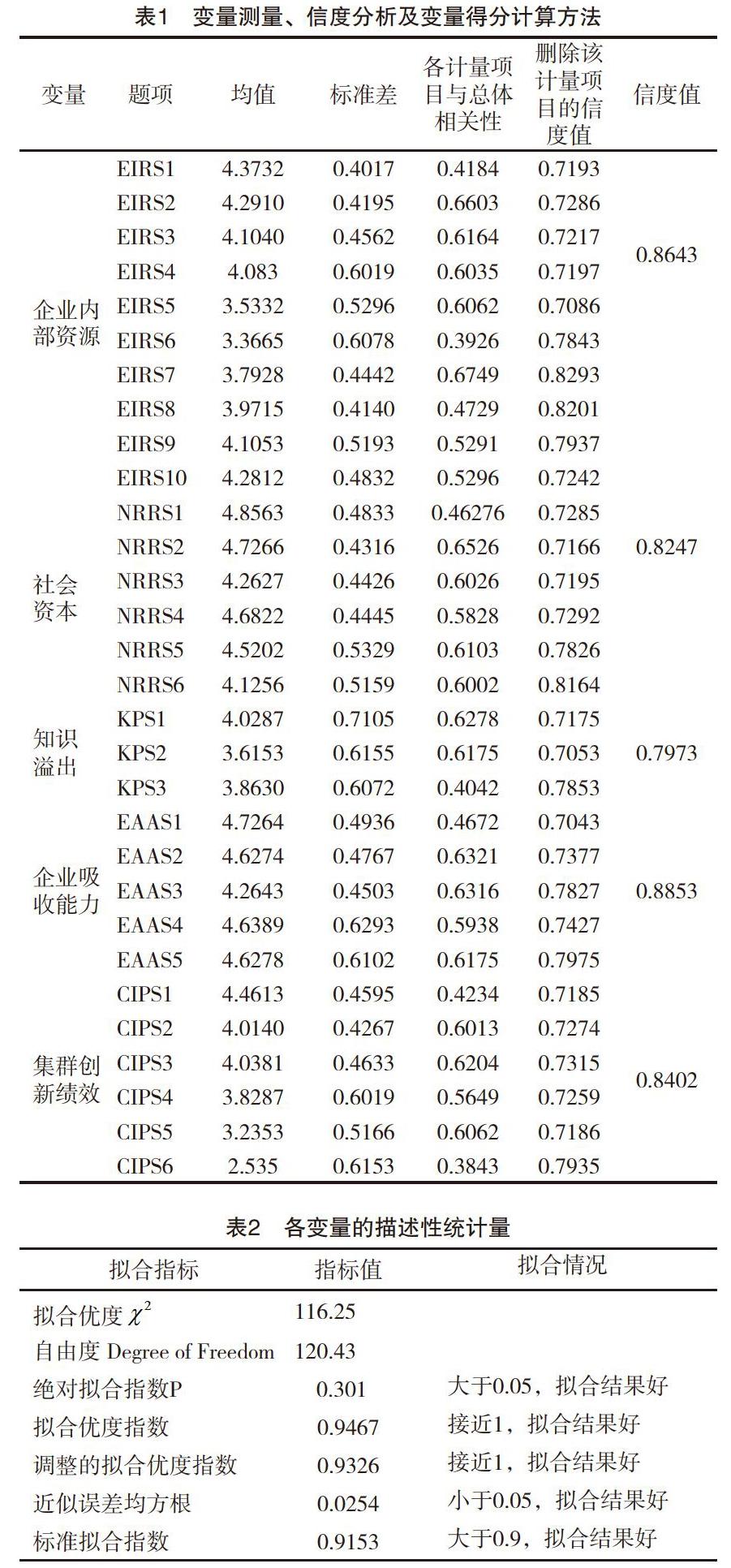

4.吸收能力的中间作用分析

很多学者对企业吸收能力的中间作用进行了研究,普遍认为企业的知识吸收能力可以促进知识转移、知识获取和提升创新绩效,还有一些学者认为企业吸收能力对知识溢出和创新绩效有着双重影响。因此,他们将“吸收能力的中间作用”定义为:企业在相同存量知识溢出中获取的知识价值随着吸收能力的提高而不断增加的效应。Nieto & Quevedo发现吸收能力对创新绩效的影响程度,要比技术机会和知识外溢两个结构变量更大,而实现吸收能力可以作为中间变量调节这两个结构变量的关系[13]。本文借鉴Simonin的理论[14],提出企業知识吸收能力中间变量作用的假设,认为轮胎企业吸收能力对社会资本、知识溢出和轮胎产业集群创新绩效的关系有一定的干扰作用(见图6)。由此,提出如下假设:

H7:轮胎企业吸收能力与社会资本-知识溢出之间呈现正相关。

H8:轮胎企业吸收能力与内部资源-知识溢出之间呈现正相关。

H9:轮胎企业吸收能力与知识溢出-产业集群创新之间呈现正相关。

H10:轮胎产业集群创新绩效逆向促进内部资源的发展。

H11:轮胎产业集群创新绩效逆向促进社会资本的发展。

四、山东省轮胎产业集群创新要素与创新绩效关系实证研究

(一)问卷设计与变量指标体系设计

本文研究数据来自于对轮胎企业的调研。调查问卷中关于企业内部资源、社会资本、知识溢出、企业吸收能力和企业创新绩效五个因素的测量是在文献研究和专家调试的基础上完成的。本次调查共发放问卷200份,收回168份,回收率84%,有效问卷152份,有效率90.5%,问卷全部由企业管理人员和技术人员填写。

1.企业内部资源

企业内部资源从维度上划分为人力资源、财务资源、技术资源、企业文化资源、组织结构等五类资源。与同行业竞争对手相比,轮胎企业内部资源越丰富,整合程度越高,企业更容易通过内部资源产生知识溢出。本文采用“研发人员占企业职工比例的合理化程度”“员工参与企业管理的合理化程度”度量企业内部资源中的人力资源水平,采用“研发经费投入占总收入比例的合理化程度”“培训经费投入占总收入比例的合理化程度”度量企业内部资源的财务资源水平,采用“拥有专利数量的合理化程度”“技术普及情况的合理化程度”度量企业内部资源的技术资源水平,采用“创新文化的重视程度”“绩效导向薪酬制度的合理化程度”度量企业内部资源的企业文化程度及其导向,采用“组织结构的适用性与灵活性的合理化程度”“管理制度的完善性”度量企业内部资源的组织结构水平。

2.社会资本

本文从企业内外部联系的角度将网络关系维度的社会资本划分为:纵向关系资本、横向关系资本和社会关系资本。使用“群内企业之间的合作强度的合理化程度”“企业网络开放度的合理化程度”度量横向关系资本水平,采用“客户、供应商等网络的连接强度的合理化程度”“客户、供应商等网络的满意度”度量纵向关系资本,采用“企业与大学、科研机构等知识创造机构的信任度”“企业与大学、科研机构等知识创造机构的合作关系的合理化程度”度量社会关系资本。

3.知识溢出

对知识溢出的度量,难度最大。通过文献梳理发现,知识溢出的度量大多都是间接实现的,这主要是由于知识溢出不能表象化或书面文字化,只能嵌入产品、技术或者相关人力资源当中,而且难以理解和识别。本文基于Polanyi和Fallah & Ibrahim的研究成果[15-16],从知识溢出应用于企业实践展现出来的各项技能的视角出发,使用“本企业从其他企业或机构能获得市场开发技能”“本企业从其他企业或机构能获得生产运作技能”以及“本企业从其他企业或机构能获得新产品及服务开发技能”三个指标度量知识溢出的作用。

4.企业吸收能力

大多数学者并未对企业吸收能力的度量进行为维度上的划分,而将企业吸收能力划分为潜在吸收能力与实现吸收能力已成为一种发展趋势。本文综合Ari和Justin的研究成果[17-18],将潜在吸收能力细分为知识获取、知识消化能力,将实现吸收能力细分为知识转化能力与知识应用能力,在此基础上提出一系列度量指标。对6家轮胎企业的技术人员、研发人员与管理人员进行深入调研访谈,广泛听取一线工作人员的意见和建议,对企业吸收能力度量指标进行修改完善,最终确定5个度量指标。使用“技术引进、购买金额占比的合理化程度”反映轮胎企业的知识获取能力,使用“技术改造费用占比的合理化程度”度量轮胎企业的知识消化能力,使用“新产品开发的有效性”度量知识转化能力,使用“创新产品数量的合理化程度”“创新产品的市场占有率的合理化程度”度量知识应用能力。

5.产业集群创新绩效

产业集群创新绩效是学者们在研究产业集群创新时经常关注的一个变量。Vincent使用产品创新对销售额的贡献这一指标反映产业集群创新绩效[19]。而Alvaro,Andrea & Josep使用“企业是否引入新产品或进行产品或工艺的改良”以及“新产品或产品改良对企业销售额的贡献”这两个指标来度量产业集群创新绩效[20]。大部分学者认可用“产品创新与工艺创新对集群创新绩效的贡献”来度量集群创新绩效的水平。轮胎产业为典型的技术型、产品型创新产业,本文选取6个指标来度量轮胎产业集群创新绩效,分别为“拥有较多数量的新产品”“申请的专利数量较多”“创新产品的成功率更高”“新产品产值占销售总额的比重不断增加”“经常引进或构想出改善产品工艺或作业流程的新方法”“产品的工艺设计比同行开发地更快”。

(二)数据的采集与处理

1.效度与信度分析

在应用结构方程模型验证变量之间相互关系之前,为了消除变量之间的多重共线性,本文首先运用SPSS软件对变量进行因子分析,挖掘样本数据的基本结构,研究变量之间的内部依赖关系,并进一步对观测变量进行精简。本文对所有因素都使用了李克特5点计分法测量,“非常不相关”“不太相关”“一般相关”“比较相关”“完全相关”分别对应1、2、3、4、5分。从因子分析结果(见表1)可以看出,测定变量的因子载荷均大于0.7,因而认为本文使用的调查问卷具有很高的内容效度。

所有的指标信度均满足信度检验的要求,说明本文对变量的测量具有较高的信度。

2.拟合检验分析

本文采用绝对拟合指数与相对拟合指数的相关指标评价模型的擬合效果。其中,拟合优度、拟合优度指数、调整的拟合优度指数、近似误差均方根属于绝对拟合指数,而标准拟合指数属于相对拟合指数。从表2可以看出,该模型拟合效果较好。

3.假设检验

本文采用AMOS软件通过多层路径分析,对变量之间的直接、间接是否合理的相互关系进行验证。结构方程模型拟合结果见表3。通过拟合结果可知,前文提出的11个假设均获得通过。正如所预测的一样,轮胎企业内部资源、社会资本与知识溢出之间存在显著正相关,知识溢出与轮胎企业吸收能力之间存在显著正相关,轮胎企业吸收能力与轮胎产业集群创新绩效之间存在显著正相关,且轮胎企业吸收能力作为中介变量,作用于知识溢出与轮胎产业集群创新绩效,且最为显著,这说明了轮胎企业的内部资源和社会资本通过知识溢出,在企业吸收能力的中介作用下对轮胎产业集群创新绩效产生显著的影响。

(三) 结果分析

1.企业内部资源对知识溢出具有显著性影响

在轮胎产业集群创新系统中,轮胎企业通过部门间的交流与合作,实现内部资源整合。人力资源为知识溢出的重要来源,轮胎企业可以通过构建人才激励机制提高内部员工技能与管理水平,吸引外部人才流动,从而产生内部知识溢出,同时构建良好的知识传导途径,加速及扩散内部知识溢出效应的影响。

2.社会资本对知识溢出存在正相关

社会资本可以帮助轮胎企业在轮胎产业集群内快速寻找具有相似规范准则的主体,并同这些主体建立信任和共享的关系,这就使得知识和信息的转移更为方便,更容易产生外部知识溢出。这说明轮胎产业集群的外部联系对新技术、新专利的获取具有重要意义,可以有效解决集群技术能力升级的问题,有效避免集群中的低技术循环,从而易于形成长期的竞争优势。我国大多数轮胎产业集群外向联系比较薄弱,集群中的企业,尤其是中小企业与外部联系的渠道较少。在这种情况下,政府的引导可以加强集群的外向联系需求。

3.知识溢出与企业吸收能力之间存在显著正相关

知識的生产、转移和使用对技术创新而言是不可或缺的。知识溢出也是企业动态能力的重要组成部分,但知识溢出效果的好坏主要取决于企业吸收能力水平的高低,本文从实证角度进一步证实了知识溢出与企业吸收能力的关系。由于知识溢出途径众多,各种各样的知识源对于企业来说是复杂的,这就需要企业对知识予以筛选、吸收、融合。企业吸收能力越强,越利于获取有益的知识,从而提升企业知识存量和知识筛选效率,降低交易成本。因此,本文认为轮胎产业集群只有解决两方面问题,知识溢出才能更好地服务于集群创新,一是具备畅通的溢出渠道,另一个是企业能有效地吸收和管理获得的知识。

4.企业的实现吸收能力、潜在吸收能力对集群创新绩效有影响

这一结论的理论意义在于,本文关于企业吸收能力与集群创新绩效关系的实证研究,是对吸收能力研究文献的有效补充。事实上,虽然许多学者认同吸收能力对集群创新的重要作用,但有关吸收能力对创新绩效影响的实证研究不是很多,而在集群框架下的实证研究更加少见。学者们对于吸收能力的度量很难达成共识,尤其是对于潜在吸收能力与实现吸收能力的界线很难把握。随着对吸收能力内涵的进一步深入挖掘,会产生更加合理的方法来度量,企业吸收能力对集群创新绩效影响的实证研究也会持续下去。

5.企业吸收能力对知识溢出与集群创新绩效之间有影响

吸收能力对知识溢出与创新绩效之间关系的研究还处于初级阶段,在轮胎产业集群中,知识溢出、企业吸收能力与集群创新三者之间关系的研究还很少见。因此,本文的实证研究结论对于这一主题的进一步深入研究,具有重要的理论意义。本文引入轮胎企业吸收能力作为中间变量,研究其对知识溢出与集群创新绩效的作用。一方面,从企业内部来看,企业吸收能力有助于提升企业自身知识存量,另一方面,从企业外部来看,也可以帮助企业在轮胎产业集群创新系统中建立与其他主体间的联系与学习机制,更好地实现协同效应。

五、结论

本文构建了轮胎产业集群创新RNA分析模型,通过对RNA分析模型基本原理的分析,解析轮胎产业集群创新机理。从轮胎企业吸收能力视角出发,拓展了轮胎产业集群创新要素对创新绩效的作用机制研究,分别对社会资本与知识溢出之间的关系、知识溢出与企业吸收能力之间的关系、吸收能力与产业集群之间的关系、企业吸收能力的中间作用进行解析。以山东省轮胎产业集群为例,采用调查问卷与结构方程法,对山东省轮胎产业集群创新要素与创新绩效之间的关系进行了实证分析。通过分析得出以下结论:企业内部资源、企业社会资本与知识溢出有显著相关关系,知识溢出与企业吸收能力具有显著正相关关系,企业吸收能力与集群创新绩效具有正相关关系,特别是知识溢出在企业吸收能力作用下对集群创新绩效的影响最显著,这说明了集群各主体资源和社会资本通过知识溢出,在企业吸收能力中介作用下对集群创新绩效产生的显著作用。

[参考文献]

李国平,韩振海.国家创新系统理论的演变评述[J].科学管理研究,2004,4(22):24-26.

刘友金.中小企业集群式创新研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2002.

魏江.创新系统演进和集群创新系统构建[J].自然辩证法通讯,2004,26(1):48-54.

杨锐.产业集群创新的NRC分析框架—三个案例的比较分析[J].科学学研究,2010,28(4):605-611.

姜江,胡振华.区域产业集群创新系统发展路径与机制研究[J].经济地理,2013,33(8):86-90.

路喜锋.中国装备制造产业集群创新网络形成机理[J].现代商贸工业,2017(1):6-8.

周灿.中国电子信息产业集群创新网络演化研究:格局、路径、机理[D].上海:华东师范大学,2018.

刘小灿,滕思.产业集群式转移与区域产业链整合创新的机理研究—基于齿轮式三螺旋模型[J].管理工程师,2018,23(2):21-28.

卢福财,胡平波.基于竞争与合作关系的网络组织成员间知识溢出效应分析[J].中国工业经济,2007(9):79-86.

Narula R. Understanding absorptive capacities in an "innovation systems" context consequences for economic and employment growth[R]. Maastricht: MERIT Research Memorandum, 2004.

Escribano A , Fosfuri A , Tribó Josep A. Managing external knowledge flows: the moderating role of absorptive capacity[J]. Research Policy, 2009, 38(1): 96-105.

朱秀梅.知識溢出、吸收能力对高技术产业集群创新的影响研究[D].吉林:吉林大学,2006.

Nieto M, Quevedo P. Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovation effort[J]. Technovation, 2005(25): 1141-1157.

Simonin B L. Transfer of marketing know-how in international strategic alliances: an empirical investigation of the role and antecedents of knowledge ambiguity[J]. Journal of International Business Studies, 1999, 30(3): 463-490.

Polanyi M. The Tacit Dimension[M]. New York: Doubleday & Company, Inc., 1996,

Fallah M, Ibrahim S. Knowledge spillover and innovation in technological clusters[C]. Washington D.C.: Proceedings, IAMOT 2004 Conference, 2004.

Ari Jantunen. Knowledge-processing capabilities and innovative performance: an empirical study[J]. European Journal of Innovation Management, 2005, 8(3): 336-349

Jansen J J P , Frans A J, Van Den Bosch, Henk W Volberda. Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter?[J]. The Academy of Management Journal, 2005, 48(6): 999-1015.

Vincent Dautel. Research and development activities and innovative performance of firms in Luxembourg[C]. Lodz: International Conference on Technology Policy and Innovation, 2005.

Alvaro Escribano, Andrea Fosfuri, Josep A. Managing knowledge spillovers: the impact of absorptive capacity on innovation performance[J]. Universidad Carlos III de Madrid, 2002(8): 174-190.

[责任编辑 张桂霞]