晚清徽州民居建筑的思维范式探析

赵走契

摘 要:徽州木雕是徽州明清建筑装饰的主要表现形式。在建筑宅院的营建过程中,对木雕内容题材与构图表现的选择,并非由匠人依经验进行独立创作,而是以一种共同创作的方式来表现。整个宅院的木雕都会以统一的主题来雕刻,表现屋主的期盼与夙愿。文章以树人堂主体部分的木雕表现来分析民居木雕构思创作的主题,从而得出民居木雕创作构思以及表现的思维范式。

关键词:徽文化;木雕;“儒道互补”;树人堂

基金项目:本文系2016年安徽省哲学社会科学青年项目“基于社会单元图谱的徽州古村落景观文化遗产保护与规划研究”(AHSKQ2016D92)研究成果。

徽州地处皖南地区,是一片承载着悠久文化的土地。因其明清时期经济文化的繁荣,成就了徽州人在文化各领域的独到见解与独特风格,使徽学与敦煌学、藏学并称为中国三大地域文化显学。其中位于黟县的宏村、西遞古村落因其具有的古徽州地域文化的代表性而被列入世界文化遗产名录。宏村完整地保存了自南宋绍兴元年以来八百多年的每一次改造与扩建的成绩,至1949年以后村中尚保存有明清古建筑一百余栋,其中以建筑、院落、鱼塘为整体,保存较完整,具有徽州民居特点并对外开放的有承志堂、树人堂、碧园、德义堂等。而其中,从宅院的八字门楼可以看出,出自官宦人家的宅院就只有承志堂与树人堂。在等级森严、注重礼法的封建社会,也只有官宦人家才可以享有八字门楼这一特殊的建设形式,在有着“千金门楼四两屋”观念的徽州,这是莫大的荣耀。这其中无论是贾而为儒还是士族世家,在其宅院的营造与装饰中都会以一种共同创作的方式,表现出民居装饰构思的整体性。

一、树人堂的修建背景

树人堂的修建时间略晚于承志堂。同为官宦人家,但与承志堂的主人汪定贵晚年为求既富也贵的完美人生而纳捐所得朝廷官阶不同,树人堂的主人汪星聚曾经在京城为官,因不满清末官场的腐败,在心中抱负不得施展的境遇下,正值而立之年毅然辞官归隐乡野,于同治元年即公元1862年着手修建树人堂。院落整体宅基外围呈六边形,总占地面积约为266平方米,建筑主体为二楼三间结构。与皖南其他的民居一样,在内向结构的建筑空间内,天井四周的主要木构件上雕刻了精美的木雕。汪星聚建房的这个时期正是第二次鸦片战争刚刚结束,国家丧失独立主权,深度沦为半殖民地半封建社会的社会环境下,清王朝已经走向没落,兵燹波及徽州地区。徽商因为其核心经济来源与政治环境有着密切的关联,使得徽商整个商帮逐渐由盛转衰。作为大历史的见证者,面对着内外的困局,汪星聚将内心的期盼都融入了其所建的树人堂的木雕之中,使整个宅院的厅堂成为一个表现主题统一的艺术展厅。

在农业社会,以土地作为最基本生产资料的广大中国农村,在土地上建宅是一件极为神圣的事,尤其在堪舆之术极为发达的徽州地区更是如此。如《黄帝宅经》序中所述:“夫宅者,乃是阴阳之枢纽,人伦之轨模。非夫博物明贤,无能悟斯道也。”“宅者人之本也。人以宅为家居,若安即家代昌吉,若不安即门族衰微。”由此看出徽州民居与其他地区传统民居在建造根源上是相同的,都寄托了屋主人内心对未来美好生活的向往,对子孙的教化,以及对家族前途的期盼,在素有“东南邹鲁”之称的徽州,这也是主人学识、社会地位、精神气质对外呈现的窗口。在徽州民居建造中这些向往与期盼都被凝结进一件件雕饰中,雕饰成为徽州民居主人精神世界的符号化表现与内心的隐喻。

二、“儒道互补”整体意象的图像传达

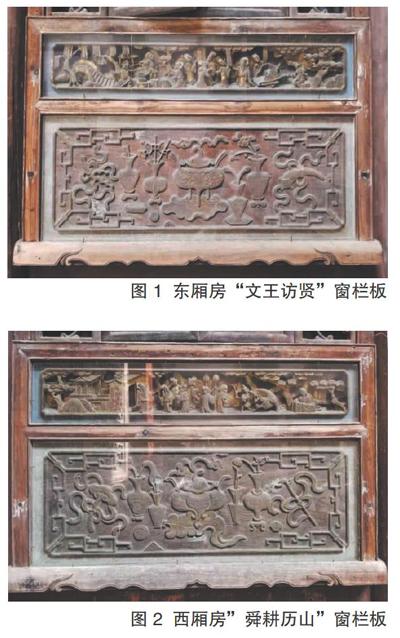

树人堂的木雕主要分布于天井之下的正堂两侧厢房,徽州民居是“有堂皆设井,无宅不雕花”。在厢房对外呈现的雕花中,最受屋主重视的就是位于东西厢房开窗外的窗栏板上。窗栏板是徽州民居中特有的建筑构件,安装于厢房的窗户外侧下部,可以起到保护厢房隐私的功用。为了保护隐私遮挡视线,窗栏板的安装高度都平齐或高于人的视线,同时又对向正厅大门方向。从窗栏板的视觉位置上来看,它是正厅两侧的视觉重心。树人堂厢房窗栏板分上下两块,上半部用深浮雕多层次的雕刻手法分别雕有人物故事“文王访贤”(图1)、“舜耕历山”(图2),窗栏板的下半部分以浅浮雕的形式雕刻有不同的博古图案。这是屋内最为精美的两块木雕,也是最接近屋主人内心精神世界的两块木雕。

“文王访贤”刻画了周文王在回到西岐,不顾自己年老多病,礼贤下士,探访姜子牙的片段。雕刻中周文王出现在画面的右侧,已弃车步行,以表诚意。左侧尽头的桥下戴斗笠者即为姜子牙。周文王被誉为中国历史上最贤明的帝王之一,也因其知人善任,使周王朝统治阶层形成群臣一体的政治格局,使周王朝快速崛起。他的治国之道被后世所推崇。其中以“文王访贤”的典故影响最大,名贯古今。在“文王访贤”雕刻下方的博古案中我们可以看到与这一主题相对应的博古符号如在香炉左侧的花瓶插有三支戟为“连升三级”,下方散落的书卷与象棋“士”等散件皆有读书出仕之意,香炉右侧花瓶插有花翎,也有为官与官运亨通之意。

“舜耕历山”刻画的故事取材远古圣王的传说。舜,史称虞舜,为人孝顺。其母亲早亡,在顽固的父亲与残暴的后妈与弟弟的迫害下,仍然对父母恭敬孝顺,感动天地万物。在历山耕种时,大象替他耕地,鸟儿代他锄草。尧帝听说后,前去拜访,并将自己的两个女儿娥皇与女英许配给舜,并在长期观察后,将国家社稷托付给舜。雕刻展现的正是在历山,大象替舜耕种,尧帝闻讯前去拜访的情景。尧帝与舜帝皆是儒家推崇的上古时期的圣王,在他们的治理之下,天下太平,百姓安居乐业,社会一片昌盛繁荣的景象。而两代帝王的权力交接也体现了“任人唯贤”的原始公社下的民主思想。在其下方的博古图中,正中的香炉与屋内其他木雕的香炉在造型上有着明显的区别,香炉的三足被表现得犹如水中倒影,又如烟云一般飘渺,香炉左侧花瓶插有道家的法器拂尘,下方散落着古雅之趣的各式瓦当,整体表现犹入幻境一般。

在窗栏板的人物主题上选择了尧、舜、周文王这些儒家所推崇的圣贤君王,可以看出在接受儒家正统教育的退隐官员汪星聚心里,希望这乱世下的国君有着圣贤君王的素质,能知人善任,遍访贤才。在“舜耕历山”的构图中把大象置于木雕的正中位置,也正是希望万象更新之意。而窗栏板下半部博古图案的组合可以看出中国士大夫阶层在历史的朝代更迭中所形成的“儒道互补” 的文化格局,历史上的士大夫在心理底层以“儒道互补”的弹性思维维持着自己的人格基础:政治清平则乐观进取,奋发有为;社会动乱则消极退避,全身自保。窗栏板一组是出仕为官、官运亨通的图案组合,一组是如入幻境一般的仙风道骨化的造型与组合。这样的组合正是在动荡的政治大环境下,清王朝的统治衰败、官场腐败,汪星聚这样的传统士人内心深处的人格基础的表现。

东西两侧窗栏板边是厢房房门,房门的四块门扇腰板上(图3、4),主体平均分布雕刻有扇子、葫芦、笛子、鱼鼓、宝剑、花篮、阴阳板、荷花八件宝器,这是典型的一种八仙信仰表现形式,雕刻主体中因为没有出现八仙的人物形象,取而代之的是八位神仙各自所持的法器因而被称为“暗八仙”。八仙是道教信仰中的八位神仙,在仙化前他们是中国世俗生活人群中的一份子,代表著社会的不同阶层的心态与意志,是百姓对于未来美好生活的憧憬与寄托。每组八仙法器外侧则是花瓶及瓶插组合的祈福寓意的雕刻,这些雕刻题材既符合徽州雕饰意向的求吉纳福、敦伦促教的雕刻选题类型,在兵燹影响下的徽州,求平安也许是百姓最质朴的期盼,但同时再一次将屋主汪星聚的精神世界的理想与期盼掩藏其中。正如东厢房一组腰板博古图案出现的第一件器物便是拂尘这一典型的道教法器,而这组腰板结束的器物是一枚“士”的棋子。再一次将士人的“进与退”的“儒道互补”人格基础表现在其间。西厢房的两块腰板上重复出现花翎这一雕刻元素,同时一块腰板上再一次出现“士”这样的一枚棋子,与东厢房腰板雕刻“士”的表现不同,在这枚棋子上面雕刻了一枚“卒”。卒在上士在下,一个士人内心的理想社会阶层状态被表现得既淋漓又含蓄,同时也是告诫子孙出仕为官的为官之道。

三、结语

徽州民居的装饰往往被认为是由手工匠人群体以比较松散的方式进行创作的,缺少现代设计所讲究的系统策划与设计表现。但从树人堂的木雕中可以看出,事实并非如此。树人堂的木雕整体朴素淡雅,在吉祥主题框架之下,从细节之处透露着士人归隐后的恬淡、忧国忧民的思考以及怀才不遇的沮丧。由此可以看出,徽州民居木雕题材的选择是有着明确的创作意图与创作整体性的,雕刻会将屋主的意识合理地融入木雕的创作。正是这样的创作与融合创造出了如此多彩的徽州木雕。

参考文献:

[1]俞宏理.中国徽州木雕[M].北京:文化艺术出版社,2000.

[2]汪森强.走进老房子[M].南京:江苏美术出版社,2005.

[3]陈庆军.承志堂装饰的民间幻像:《唐肃宗宴官图》的形式与意义[J].装饰,2015(8).

[4]程波涛.明清徽州建筑雕饰的意象构成模式与文化解析[J].学术界,2011(5).

[5]蔡萍.“儒道互补”美学史观内涵解析[J].美与时代(下),2019(3).

[6]李玥.明清时期民间美术中的八仙图像艺术研究与创新实践[D].四川师范大学,2016.

[7]郑小春.从繁盛走向衰落:咸同兵燹破坏下的徽州社会[J].中国农史,2010(4).

作者单位:

安徽大学艺术学院