256层螺旋CT头颈部动脉成像对椎基底动脉扩张延长症的诊断价值

廖振洪,白钦洙,金英姬,弓婷婷*

(1.德阳市人民医院 放射线科,四川 德阳618000; 2.吉林大学第二医院 放射线科,吉林 长春130041;3.吉林大学第二医院 电诊科)

椎-基底动脉显著扩张、延长、扭曲或成角被称为椎-基底动脉延长扩张症(vertebrobasilar dolichoectasia VBD),该疾病是一种血管异常性疾病,病因不明,临床少见,发病原因可能与高血压、抗凝药物及抗血小板药物的使用有关[1]。随着多层螺旋CT时间分辨率的提高、探测器宽度的增加,图像数据采集时间明显缩短,CT头颈部动脉成像(CTA,angiography)越来越多地应用于临床[2-4]。本研究旨在探讨256层螺旋CT头颈部CTA对椎基底动脉扩张延长症的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 资料

收集2018.01-2019.01于我院接受256层螺旋CT进行头颈部CTA检查的患者,共940例,其中女性患者447例(占47.55 %),男性患者493例(占52.44 %),年龄区间为17-88岁,平均年龄为58.71±10.32岁。依据Smoker诊断标准,检出符合定义的VBD病例。

1.2 扫描技术

采用设备是Philips Brilliance iCT,设置扫描参数为:准直器宽度0.625 mm,螺距0.99 mm,层厚0.90 mm,层间距0.45 mm,旋转时间0.5 s,管电压120 kV,管电流300 mAs。扫描范围自主动脉弓水平至颅顶水平。造影剂选择为非离子型含碘对比剂碘普罗胺(iopromide,370 mg(I)/mL)。右上肢静脉注射50 ml碘对比剂,然后追加生理盐水30 ml,注射速度均为5.0 mL/s。感兴趣区(ROI)定位在降主动脉层面,同层动态监测ROI的CT值,当CT值超过120Hu后,延迟4.5 s,启动扫描。

1.3 后处理技术

所有患者的头颈部CTA图像均传输至Extended Brilliance Workspace(EBW)工作站用相应分析软件进行图像分析,采用最大密度投影(MIP)、多平面重组(MPR)、容积再现(VR)等技术进行图像后处理。

1.4 图像质量的评估及临床资料分析

由两名资深的影像学专家以双盲法对图像质量进行独立评估,评价标准分为3级:即1分、2分、3分。3分:动脉血管边缘锐利,管腔对比剂显示清晰。2分:颈动脉血管边缘粗糙,管腔对比剂显示尚可,能够进行诊断。1分:动脉充盈不佳,无法进行诊断。另有两名医师对患者的临床资料进行收集分析,包括临床症状体征、病史、血压、吸烟史,颅神经压迫及出血等,将其记录,并参照Smoker等制订的VBD诊断标准,测量基底动脉的最大直径、长度及偏离程度。

2 结果

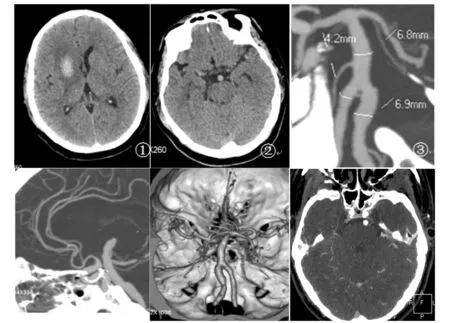

940例患者中,检出符合Smoker定义的VBD患者16例,发病率为1.70%。16例患者中,Smoker高度评分3分所占比例最高,达68.75%;位置评分2分所占比例最高,达43.75%(表1)。16例患者中,男12例(75%),女4例(25%),年龄39-64岁,平均(54.81±7.36)岁。有高血压病史12例(75%);长期吸烟史10例(62.5%)。临床症状:腔隙性脑梗塞8例,其中合并脑干梗塞3例;颞枕叶大面积脑梗死1例;小脑梗塞1例;脑出血4例,其中伴蛛网膜下腔出血1例;脑积水1例;脑缺血2例。16例VBD患者头颈部CTA图像评分均值为2.86±0.34,均可清晰显示椎基底动脉增粗、迂曲、延长程度,并可以显示椎基底动脉管壁粥样硬化程度。基底动脉直径4.5 mm-7.2 mm,平均直径(5.40±0.89) mm。其中基底动脉梭形扩张6例;基底动脉均匀增粗10例;基底动脉管壁粥样硬化1例;基底动脉增粗致脑干受压改变2例(图1~图6)。

3 讨论

VBD是一种罕见的椎基底动脉等后循环血管异常的疾病,发病率约为0.05%-0.06%。1986年,该疾病首次由Smoker等报导[5]。2005年,Caplan[6]重新修订了VBD的概念。2008年,Passero等对156例VBD患者进行了随访研究,引起了人们对VBD的重视[7]。目前,VBD被认为是脑卒中的独立危险因素之一[8]。研究显示[12]VBD的发生率为0.60%。本研究统计结果显示该疾病的发病率为1.70%,显著高于文献报道,分析原因可能与选取的患者为非健康人群,且年龄较大有关(58.71±10.32岁)。

表1 16例椎基底动脉Smoker评分情况

图1 右侧基底节区出血 图2 鞍上池内可见扩张的基底动脉 图3 冠状位MIP显示迂曲、扩张的椎基底动脉 图4 扩张的基底动脉明显高出鞍背后床突 图5 VR重建显示椎基底动脉走行及与颅骨关系 图6 基底动脉增粗,脑干受压

研究显示VBD患者后循环血管常可发生广泛的粥样硬化,可见斑块伴血栓的形成,此外还存在血管壁纤维变性,肌层减少、弹性组织断裂或消失[9],因此学者们推测该疾病是先天性因素和动脉硬化性疾病共同导致的。此外,性别(男性)、高血压病史、吸烟和外伤也被认为是VBD的危险因素[10],本研究中,老年男性患者比例较多,高血压与吸烟史所占比例较高,与已报导的观点相符。

VBD的临床表现主要基于椎基底动脉血流动力学改变和增粗迂曲的血管对周边结构的压迫所致,具体表现为[11]:椎基底动脉供血不足或梗塞的症状、脑神经及脑干压迫的症状、脑积水、脑出血四个方面。本研究中患者表现为不同部位及不同程度的脑梗塞,包括脑内多发腔隙性脑梗塞、脑干梗塞、大面积脑梗塞、小脑梗塞;脑干受压1例;脑出血4例,其中伴蛛网膜下腔出血1例;脑积水1例;脑缺血2例,与文献报道的临床表现相符合。

VBD的确诊主要依靠影像学检查,包括常规CT平扫、头颈部CTA、MRI或MRA及数字减影血管造影(DSA)。既往对该疾病的诊断主要凭借常规CT平扫,但因其受后颅窝伪影影响,且层厚较大,部分容积效应明显,使得血管边缘显示不清,测量椎基底动脉直径不够精确,对血管壁及管腔情况也不能很好显示[12]。 MRI或MRA在显示血管内血栓情况方面具有优势,且属于无创检查,但当血流速度减慢时,血管流空会相对减小,测量椎基底动脉直径会出现偏差,且该检查时间长,扫描速度慢,尤其对部分脑出血患者不宜作为首选检查方法,另外,部分金属植入患者或带有心脏起搏器患者检查受限,故难以作为常规筛查方法[13]。DSA虽作为是血管性疾病诊断的“金标准”,但因其具有有创性、高辐射性且检查时间长、费用昂贵且风险较大等缺点,难以作为对该疾病的首选检查方法。

随着多层螺旋CT技术的发展,头颈部CTA作为一种无创、方便、经济的检查手段,结合它强大的后处理功能很快应用于临床,已经成为继DSA后一项重要的血管影像检查手段。传统的Smoker诊断标准提出,利用CT诊断VBD时,应采用5mm无间隔扫描,而与传统的多层螺旋CT相比,265层螺旋CT图像时间分辨率与空间分辨率的都有很大的提高,扫描速度更快,所得的图像质量明显提高。本研究更是采用2011年Philips公司最先进的iDose技术对图像重建,最大限度的降低噪声,并且保持 “真实图像”。

265层螺旋CT头颈部CTA检查时间短,扫描范围广,且属于无创检查,此外还具有强大的图像后处理功能,可对血管进行多角度成像,进一步明确血管的解剖关系,也可精确测量血管直径,显示血管腔内结构,显示邻近血管壁血栓情况及粥样硬化程度,大大提高了对疾病的检出率。本研究中,16例患者头颈部CTA均可清晰显示基底动脉增粗、迂曲、延长程度,可精确测量基底动脉直径,可清晰显示是否合并动脉瘤,是否有脑干受压情况,可以为临床提供更多的血管病变情况,方便下一步治疗。

综上所述,作为一种无创、安全、扫描速度快、图像空间分辨率高、后处理软件强大等多种优点的检查手段,头颈部CTA在VBD疾病的诊断方面,操作简单、诊断可靠,本研究16例患者图像均符合诊断要求,并可以清晰显示血管情况及病变程度,故认为头颈部CTA可作为VBD的重要诊断手段。