西安市区宗教建筑空间布局现状调查研究★

王光奎 杨小玲 张 斌

(西安工业大学,陕西 西安 710021)

西安市地处陆上丝绸之路的起点站,作为传统的文化交融区域,在新时代国家“一带一路”倡议机遇下,宗教文化产业的发展也越来越引起学术界的广泛关注,为西安市的宗教文化产业发展带来新的机遇。随着西安市“国家中心城市”建设定位的确立,快速增长的人口和相对闭塞的城市公共空间之间的矛盾不断加剧,如何合理有效的将已有宗教建筑与城市空间进行协调,在当前语境下,西安市宗教建筑空间布局的研究梳理显得尤为迫切。

1 西安市区宗教建筑研究的意义

作为文化景观重要组成部分的宗教建筑遗产,具有丰富多样的艺术形式,是承载深厚文化内涵的有效载体[1]。随着国家对文化遗产保护与利用重视程度的不断提升,特别是各类物质文化遗产和非物质文化遗产申报热潮的兴起,大量的学者和部门对宗教文化遗产的关注也越来越重视。国内外学者主要从建筑学、文化学、艺术学、考古学、宗教学等学科对宗教建筑遗产进行研究,研究内容大多集中在宗教建筑遗产的布局、建筑材料、保护与利用、文化内涵及价值等方面。

宗教建筑在地理空间上的分布,在一定程度上可以反映宗教发展的历史脉络,以及城市发展和建设的进程。宗教建筑形式演变也代表着宗教的兴衰及文明的演化,建筑形制上的更替则反映出了社会的变迁[2]。当前,国内外对于宗教建筑遗产的研究,大多从宗教建筑形式、艺术特性以及宗教意义等角度出发,从空间地理学的角度对宗教建筑遗产进行的研究相对较少,对于以西安市为代表的历史城市来说,从空间地理学的角度出发研究宗教建筑遗产布局,探求新旧城市发展的空间格局具有积极的理论与现实意义。2013年,习近平提出“一带一路”倡议构想,通过与周边沿路国家加强文化、经贸等方面的交流合作,推进非物质文化遗产保护、民族文化推广和文化旅游等方面的交流合作,促进各国经济可持续发展,通过互联互通最终实现互利共赢的发展态势[3]。西安市处于陆上丝绸之路的起点站,在“一带一路”战略背景下宗教文化产业的发展也引起学术界的广泛关注,为西安市的宗教文化产业发展带来新的机遇。

2 西安市城市公共空间改善的迫切性

伴随着国家对西安市城市建设“国家中心城市”定位的确立,以及大量吸引人口相关政策的出台,在短时间内使得西安市人口得到了急速的聚集,但相对于快速增长的人口,以城市公共空间环境为代表的大量配套基础设施建设发展相对滞后,使得二者之间的矛盾日益加剧。同时,西安市环境污染问题相对严重,特别是每年冬春供暖期的雾霾现象,虽然近几年城市在园林绿化方面取得了令人瞩目的成就,但未能有效满足人民对城市绿量的需求。习近平在十九大报告中指出,当前我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾[4]。随着人们文化生活水平的不断提升,对于城市户外休闲娱乐的需求也逐年递增,特别是对于那些位于城市中心地带的区域,由于城市传统风貌保护及建设成本等因素,进行大型休闲活动区域的建设也存在各类限制条件。当前,对于这种问题较为常见的解决方法是利用城市街角和碎片化的空间,通过建设“口袋公园”来缓解这一矛盾,虽然从空间和生态上取得了一定的成效,但仍未从根本上解决西安市当前所面临的问题。

城市信仰空间是指中国传统城市中以寺庙为中心的文化空间,它的公共性在于超越城市居民的私人界限,将不同街区与不同行业、不同层位的个体统一在寺庙及其周边,在统一信仰的支配下,人们在特定时间与空间中集体表述诉求[5]。城市发展与更新的无序化影响了信仰空间在区域内形成的原有的平衡状态。这种现象在现代城市发展建设中表现为成片旧街坊被推倒代之以高楼大厦,而新建区域往往自成一体,与原有社区的保留建筑格格不入。并且以压倒性优势,把信仰建筑无情地排斥在城市生活之外,也打碎了其形成的传统信仰空间。因为历史原因,西安市区具有大量的宗教建筑,其周边也围绕着大量的老旧社区,如何有效的利用旧有的城市宗教建筑及“信仰空间”区域,对西安市区宗教建筑和城市发展具有重要意义。

3 西安市宗教建筑空间布局现状调查研究

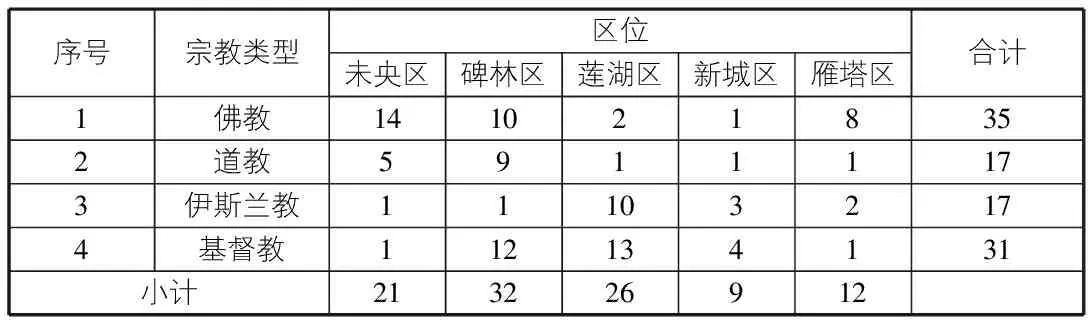

本次调查研究,在调研范围和内容上通过对西安市市区内(未央区、碑林区、莲湖区、新城区、雁塔区)佛教、道教、伊斯兰和基督教(含天主教,下同)建筑进行统计与抽样调查(见表1),对四种宗教类型在区位、类别、建设时间、面积、典型建筑形态和历史沿革等相关信息进行统计。运用实地考察法、文献研究法、个案研究法和综合研究法四种方法,对西安市市区内现存的佛教、道教、伊斯兰教和基督教建筑进行分类调查,并运用考古法进行系统的研究分析,详细记录考察对象的区位、类别、面积和典型建筑形制情况。从宏观上把握西安市宗教建筑的背景资料,从四种宗教类别中分别选取一个典型代表进行分析,凝练建筑形式与艺术风格特征,剖析其文化内涵并做出评价,进而指导其他相关宗教建筑的研究。将西安市宗教建筑与民俗学、社会学和美学进行综合交叉分析,对西安市宗教建筑的建筑形态、美学作用进行梳理,探索出适合西安市的宗教建筑应用模式。

通过本次调查研究发现,西安市区的宗教遗产布局与汉唐长安城城市空间布局匹配度较高,主要集中于主城区区域,特别是碑林区与莲湖区宗教场所占到了调研统计数据的58%。在空间集聚方面,佛教场所布局除了新城区,其他区域分布相对集中,道教场所则相对集中在未央区与碑林区两个区域,佛教与道教宗教遗产分布相对较广,呈散点式分布,基本上每个旧有城市社区都有其分布,属于城市更新过程中重点改造的区域。伊斯兰教宗教遗产局部集聚特征尤为明显,形成了鼓楼北侧回民区和东门东部新城区两个密集分布点,与回民居住区相对应。就整体宗教场所数量来说,佛教占比为35%,数量最多,这也与佛教相对亲民的宗教教义相关。传统基督教宗教遗产数量上相对较少,本次调研为了方便,将基督教与天主教合为一体进行统计,其数量达到了调研占比的31%,每个区域也都有分布,但建成时间相对较短,西安市区第一座基督教堂是1625年建立,位于西安市糖坊街71号的糖坊街天主教北堂,最大的教堂为位于西安城内莲湖区五星街17号的五星街天主教南堂,多为近几年建成的相对较小的活动点,具有一定历史且场所较大的为八处。

表1 西安市区宗教建筑分布统计表

4 城市双修背景下西安市宗教建筑空间利用探索

“城市双修”即生态修复和城市修补,通过开展“城市双修”,使城市存在的一系列城市病得到有效缓解,城市生态空间得到了有效保护与修复,城市功能和景观风貌明显改善[6]。按照国家相关建设要求,2020年,城市双修工作在全国各市、县全面推开,通过开展城市双修,使西安市城市病得到有效缓解,城市生态空间得到有效保护与修复,城市功能和景观风貌明显改善。作为具有两千年历史的西安市,城市的厚重历史与现代化的生活方式古今相融,旧有的“里坊”式城市格局影响着城市风貌的更新,高密度社区和旧有的景观格局与当前人们环境需求之间的不匹配影响着城市的发展。在国家“城市更新”政策指导之下,如何通过城市环境的改造,进行西安市公共空间的改善,以适应西安市人民的需求与城市风貌更新,摆在了当前城市建设者的面前。

如何在现有各类限制的条件下,对西安市区进行合理有序的城市更新与城市修补,切实解决现有的新旧文化遗产冲突、空间秩序混乱、社区品质较低和整体绿量不足等情况迫在眉睫。结合西安市区现有的宗教建筑空间布局情况,通过屋顶花园、垂直绿化和口袋公园等多种形式见缝插绿增加绿量,拓展原有的“信仰空间”边界,将大量碎片化的小微绿地运用“蔓藤城市”的处理手法进行串联,强化西安城区绿地网络建设。在进行生态修复的同时,也要进行城市修补,而在城市修补的过程中不能一味的进行拆除与否定,特别是作为具有丰富历史遗迹承载体的西安市区空间,城市的发展和更新是一个迭代的过程,不能用单一的更新方式进行改造,在延续原有城市肌理和空间功能需求的前提下,更多的融入生活服务设施,赋予老城区更多的功能,特别是在西安市区的各类信仰空间之中,如何在原有空间中融入现代需求的功能。

5 结语

城市作为一个不断发展的综合体,当城市现有的生活空间不能满足人们急速增长的需求时,城市面临着向外扩张或者对自我原有的内部空间进行更新的两种选择。作为宗教文化与建筑艺术完美结合的传统宗教空间来说,在城市自我更新过程中,如何保持自我场所属性的同时,通过场所的更新和再造使其与城市更加契合,既要保持自我“信仰空间”的完整,又能有效的与人群需求相契合显得尤为重要。