当摄影记者没当够……

——兼谈新闻摄影的职业坚守与社会担当

□文/于文国

图1 《劫后余生》 1998 年元月12 日,张北地震灾区,两位亲人在震倒家园的废墟上见面时悲喜交集。(于文国/摄)

图2 《救灾物资到灾区》 1998 年元月12 日17 时,张北地震灾区,第一批救灾物资到达灾民手中。(于文国/摄)

2015年夏天,我随范长江长子范苏苏先生和四位“长江韬奋奖获得者”前往四川内江范长江新闻学院讲学,在课堂上有位大学生向我提问:“你对摄影记者的职业前景怎么看?”,我曾这样回答:“实话实说,当摄影记者没当够……如果有来世,我还会选择做摄影记者。”

我的回答有三层含意:

一是,我个人喜欢摄影记者的职业。

二是,我对摄影记者职业前景乐观。近年,随着“全民摄影、全民摄像和融媒体时代”的深入,新闻摄影行业许多传统理论被解构,新玩法、新创意、新名词眼花缭乱。摄影记者群体经受多方面冲击,有人甚至认为摄影记者这一职业即将消失。而我的判断却恰恰相反,职业摄影记者不可或缺,而且随着新闻事业发展、技术进步、分工细化会越来越具专业需求。道理很简单,媒体平台和渠道越来越多,受众对高质量影像的需求越来越大,专业需求“水涨船高”是必然趋势。如果有“失业”现象发生,那属于优胜劣汰是正常现象。

图3 《请记住他们》 1992 年9 月,海拔5000 多米青藏公路的工棚里,因重度高原反应而奄奄一息的护路工,我们刚刚离开他就牺牲了。(于文国/摄)

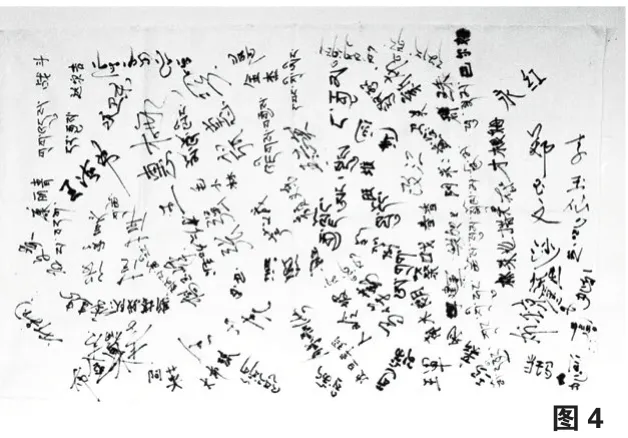

图4 《筑路工人的签名》 在青藏公路沿线,我邀请护路工给我的签名。(于文国/摄)

三是,牢记行业分工,勇于担当社会责任。任何行业都有自身的专业分工和核心优势。新闻摄影的不可替代性在于真实感和实证性,它既是今天的新闻,又是明天的历史。这也是新闻摄影作为一项事业的社会功能和价值所在。所以,摄影记者的任务就是客观、准确、精彩地将“记事、记实、记史”进行到底。它,是职业也是事业,是岗位也是人生,是谋求生活的手段,也是追求理想的支点。

有了以上前提,如何保持一个清晰的思路和准确的从业状态便成为摄影记者的重中之重。

一、“24小时的职业状态”

新闻,随时随地发生,受众,每时每刻都有需求。而且,传媒的渠道越多、越快,受众对新闻信息质量的要求就越挑剔。它不以记者的意志为转移。这就决定了摄影记者不可能固守着8小时的工作模式。

因此,当我们背起相机选择做摄影记者之后,就等于必然选择了24小时的职业状态。否则,就会漏掉“大鱼”,在同行业的竞争中处于劣势。

扫码阅读于文国代表作《九江城哭了……》

1998年元月10日,那天是星期六,刚从河南省伏牛山革命老区“新闻扶贫”返京的我,关掉了手机,宅在工人日报社的单身宿舍里看书、睡懒觉,结果,当我第二天中午打开电视机收看新闻时才发现,就在距离北京仅仅200公里的河北省张北地区发生了6.2级地震,49人死亡,摄氏零下20多度极寒的天气里,4.4万人无家可归(见图1、图2)。而这时距离地震发生已经过去了20多个小时,最早得到消息的中国青年报摄影记者柴继军等同行们已经到达了灾区。

尽管后来我迅即赶了过去,但是,仍然在心里留下了抹不去的遗憾。

这件事告诉我,做新闻记者,即便是睡觉也应该把“天线”拉出来,必须随时随地保持着信息扫描。

而这根“天线”就叫做“24小时的职业状态”。

□图5 《分秒必争》 2008 年5 月14 日24 时,消防战士在汶川映秀电厂的地震废墟里抢救周蓉和王倩。(于文国/摄)

□图6 《生命之神》 2008 年5 月15 日5 时,消防战士冒着生命危险钻进汶川映秀电厂的地震废墟里寻找生命信息。(于文国/摄)

□图7 《全民摄影图》 2015 年8 月23 日上午10 时,北京天安门广场上,受阅战机呼啸而过时,观礼台上的观众齐刷刷的举起手机拍照。(于文国/摄)

二、要感动别人,就要首先感动自己

1992年9月,我曾沿着青藏公路采访了接近一个月。图3是我在海拔5000多米的唐古拉山脚下一个道班的工棚里拍摄的一张照片,这位得了高原病后奄奄一息的护路工,眼睛已经变形而且发蓝了。我当时焦急地问他的班长,为什么不赶快送到医院救治?他说,他的病根本就治不好了,而且,不动他还会多活一会。这时,一路陪我采访的青藏公路局党委书记罗布干佩同志告诉我,“在青藏公路全长2123公里的公路上,平均每公里就埋着一位为筑路而牺牲的工人。”

看到这一切,我十分难受。在青藏高原的“生命禁区”里能活下来就不易,何况还要筑路。但是,在当时85%的进藏物资需要从这条公路上运输,它是西藏人民的生命线,必须有人去守护……我静静地举起相机按动了快门。

后来,也不知道哪来的灵感,我又从摄影包里找出了一块包镜头的白布,让沿线所有我看到的护路工们像电影明星一样给我签了名。回报社后,《工人日报》在一版显著位置加框处理,把这份签名和那位即将牺牲的护路工一起重磅推出,大标题是“请记住他们!”在这组报道中,我的影像和构图非常直接、也非常朴素(见图3、图4)。

然而,传播效果却特别好!编辑部收到了大量读者来信。后来,在全社会的关心下,护路工的生存条件大为改观。

青藏公路的采访给了我太多的启示,至少它告诉我,“要感动别人,首先感动自己;心中有热度,报道有温度;真正好照片,不用太花哨。”

三、有时候,不拍也是一种高度。

2008年“5·12”汶川地震发生后,我于2008年5月14日清晨踩着山体上不停滚落的石块步行到达映秀镇。在映秀电厂采访时,周蓉和王倩姑侄女俩被埋在废墟下,幸存的周蓉丈夫闻讯从都江堰赶过来跟着救援队员救人。

到5月15日,两人被埋在废墟下已长达70多个小时,救援队想尽了办法也没能把人救出来(见图5、图6)。砖结构的宿舍楼倒塌后挪动哪块砖都会全部塌下去,还不停地在落沙土,下面的声音越来越弱。这时,曾经参加过唐山大地震的救援队长蒋宜山来到周蓉丈夫跟前,轻轻对他说:“你得做最坏的打算了。”没说之前,周蓉丈夫觉得还有希望,但是,这一说,他一下僵住了,现场像凝固了一样,鸦雀无声。他的悲痛无以复加!大约过了一分多钟,他颤抖着从身上摸出了一支被挤压的皱皱巴巴的香烟,想用打火机点着,但是,颤抖着的双手无论如何也无法把火苗对到烟头上……我本能的职业反应想把这个画面拍下来,但是,我的相机却纹丝不动,最终也没能举起来。最后,眼睁睁地看着他,实在点不着了,怒吼一声把打火机摔个粉碎!

我在想,如果当时我把照相机的快门摁下去了,那个冰凉的快门声,哪怕是给这位丈夫有一丁点的侵扰,我将后悔一辈子!

因此说,我们在衡量一名新闻摄影工作者是否敬业的问题上,它包含的内容很多,而拍照只是手段之一,有时候不拍也是一种高度!

□图8 《倾城出动》 1998 年9 月15 日清晨,九江市民倾城出动送别抗洪救灾部队。(于文国/摄)

□图9 《告别老屋……》 2019 年4 月3 日,宁夏海原县树台乡村民目送温暖了几代人的老屋……(于文国/摄)

□图10 《父亲和母亲》 2019 年10 月2 日,贵州省威宁县团结村,正在收获玉米和土豆的一对“建档立卡贫困户”夫妇,他俩的户名下共有3 个孩子上学读书。(于文国/摄)

四、永远的工匠精神

图7是2015年8月23日上午,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年北京天安门广场“9·3”大阅兵最后一次预演期间拍摄的一幅摄影作品。

轰鸣的战机编队飞过天安门广场上空时,看台上的数万观众齐刷刷的举起了手机进行拍摄,我急中生智两手并用,用左手按动三脚架上一台固定好的相机的快门,以拍摄天空飞来的飞机,用右手抓起胸前的一台相机“盲拍”观众,结果抓到了一幅《全民摄影图》。这是我较长时间以来非常想记录的一幅“典型环境中、具有时代感且抓眼球、耐琢磨的典型瞬间。”

这幅照片给了我如下启示:面对全民摄影时代,作为新闻摄影的专职从业者,我们只有一种选择,那就是“精致严谨的工匠精神;认识规律、掌握规律,运用规律的科学态度;善于思考、严于律己、勇于牺牲的社会担当;品质优良、娴熟、灵活的影像表达”等等,这也是赢得竞争、出好作品、“水涨船高”的重要法宝。

事实上,以上这些年来我们在业界不断呼吁的价值追求和从业理念不仅没有过时,而且,越来越显出了它们的生命力。新闻摄影,究其根本而言,说到底仅是一项技能而已,只有将它融入到推动社会进步的伟大事业中,它才能真正地显现出伟大和不朽。

五、团队协作是个人成功的前提

1998年抗洪救灾期间,我写过一篇新闻通讯,题目叫《九江城哭了》,现已被收入清华、北大、复旦、人大等多所新闻学院的教材。但是,这篇通讯是当时的工人日报总编辑张宏遵同志给“逼”出来的。当时,我在抗洪救灾现场已经几天几夜没合眼,在救灾部队和九江市民送别的现场,我用手机给工人日报主管摄影部的副总编辑申宜芬同志汇报,我说,现在整个九江城都在哭啊!她说,是吗?你等着!她电话都没挂就跑到总编辑张宏遵的办公室汇报。总编辑张宏遵说:“你让于文国写一个现场特写回来,我知道他能写。”……客观地说,如果没有总编辑张宏遵对我的“逼”,我是不会动笔写这篇通讯的,而我理解这个“逼”字,既是报社领导对前方记者的知人善任,更是工人日报编辑部集体协作的体现和共同智慧的结晶。最后,那篇921字的现场特写和我在现场拍摄的一幅新闻照片在工人日报头版头条见报后,好评如潮(见图8)!

当下,在全媒体多渠道的竞争环境下,任何一个优秀作品的推出都是一个系统工程,而在这个系统中任何一个环节出问题都会影响最终的传播效果,从这个角度说,优秀的团队是记者个人成功的重要前提。

六、“记录一个立体的中国”

从2018年春至今,我参加了“影像见证新时代 聚焦扶贫决胜期2018——2020大型影像跨界驻点调研创作工程”。它使我能有机会多次、长时间深入我国农村“精准扶贫”的最底层,用相机记录下中华民族扶贫攻坚奔小康决战阶段的历史影像。在这个过程中我收获了太多的感动,也受到了极大的教育。

但是,感动是一回事,如何将感动变为影像进而拍摄出经得住推敲的作品则是另一回事,这就进一步对摄影记者的专业素质和社会担当提出了更高的要求。提笔抒写本文时,我坐在电脑前静心闭目,在脑海里梳理两年中驻点调研的收获,并自问:“如果不假思索脱口而出,两年中最感动自己的两个瞬间应该是哪两个?”结果,答案竟然超出了预料。借此写出来与大家分享:

第一个瞬间发生在2019年4月3日宁夏“西海固”海原县树台乡,那里曾经被称为“世界贫困天下脊”。在一个已经废弃的老村庄里,由政府易地搬迁统一安置后的原住村民们,高高兴兴地回到村里见证推土机拆除他们的土房子。我选择了一个拍摄的制高点,并预想着抓拍一个“推土机将土房子推倒的一刹那,群山环绕,黄尘腾起、村民围观、喜气洋洋的壮观场面。”因为,按照精准扶贫的实际状况,这里的村民已经“土房变楼房,农民变市民”,完全实现了“两不愁三保障”,他们有一百个理由拍手叫好!

但是,我失望了。

就在土房子倒下的那一刻,女主人站在距离推土机仅仅几米远的地方纹丝不动,任凭土尘扑面,始终表情僵硬,一直到浓浓的土尘将她的身影完全淹没……可以想象,当这个温暖了几代人的家即将消失的时刻,她的心情是何等复杂(见图9)。

过了一会,当我缓过神来时,发现我的眼里也噙着泪花。

第二个瞬间发生在2019年10月2日下午,在贵州省威宁县石门乡团结村的田野调查中,为一个正在农田里劳动的罗姓家庭(建档立卡贫困户)拍摄合影照片时,我被这个家庭的父亲和母亲、手上的泥巴以及满身泥水和汗水深深地打动(见图10)……在笔记本上我记下了这样一行字:两位农民的户名下共有两个儿子和一个女儿正在上学,目前,他们在各方扶持下做着最大的努力,力争年底走出贫困。

我在想,这两个瞬间之所以能够在我拍摄的大量的,甚至可以说精彩的笑脸中而印象如此深刻,可能它是属于一种对事物的第二、第三层面的记载。一定程度上说,作为职业摄影人或者说精神产品的生产者,我们有责任、有义务把一个真实的、阵痛中的、坚忍不拔的、拼搏的、立体的中国记录下来,传播出去,留给社会和我们的后人。