黄土丘陵沟壑区坝地和梯田土壤养分特征与演变

郝丽婷,吴发启

(1.西北农林科技大学 水土保持研究所,陕西 杨凌712100;2.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌712100)

黄土高原丘陵沟壑区是典型的旱作农业区。农田生态系统中养分循环和平衡状况既影响着生态系统的生产力和可持续性,又影响着人类赖以生存的环境[1]。土壤养分是土壤提供的植物生长发育所必须的营养元素,土壤养分受母质、气候、生物、时间和人类活动的影响,其形态和形成过程相当复杂,具有高度的空间变异性[2]。了解土壤养分状况,对于合理利用土地资源和改善恢复生态环境起着极其重要的作用。

坝地和梯田作为黄土高原的基本农田,兼顾着水土保持和粮食生产两项任务,在解决粮食自给问题和区域经济发展方面发挥着重要作用。近年来,针对黄土丘陵沟壑区坝地和梯田养分状况的研究取得了很多成果。丁继君等[3]和李海强等[4]针对水土保持措施对小流域土壤理化性质的影响进行了研究,发现采取水土保持措施(如坝地、梯田等措施)的区域土壤养分含量比坡耕地和荒坡地有所提高,化学性质改善明显。但实际上,坝地和梯田的土壤养分状况也很缺乏。何瑾等[5]和褚雅红等[6]对坝地土壤养分分布特征及变异性进行了研究,得出除钾素外,其它肥力要素含量较低,特别是有机质、全磷和速效磷含量趋于贫瘠化;周玮莹等[7]对坝地土壤C,N,P 计量特征进行研究,得出土壤矿化速度快但氮素缺乏,限制植物生长。在多种养分处于缺乏状态的基础上,包耀贤等[8]对坝地和梯田土壤氮素特征及演变进行了研究,并提出坝地土壤养分衰退的分水岭年限为39~42 a,梯田为22~29 a。土壤养分受土地利用类型[9-11]、施肥条件[12]和地形条件[13]等多种人为因素和自然因素的影响而表现出不同的分布特征。基于上述关于黄土丘陵沟壑区坝地和梯田所面临的养分缺乏和退化趋势的问题,本文以陕西省延安市碾庄沟流域为研究区,以荒坡地作为对照,研究该区域坝地和梯田的土壤养分状况、分布及演变特征,分析不同土地利用方式间土壤养分的差异,从而为同类小流域以及黄土丘陵沟壑区土地优化配置,土壤养分状况维系与改善,进一步发挥土地增产潜力,提高粮食产量提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于陕西省延安市宝塔区东北方向14 km,属宝塔区李渠镇辖区碾庄沟流域,为延河左岸的一级支沟,地处东经109°26′15″—109°37′30″,北纬36°37′00″—36°45′00″。碾庄沟流域海拔926~1 278 m,地形破碎,属典型的黄土丘陵沟壑区。流域总面积54.2 km2,梁峁、沟谷共占总面积的90%以上,沟壑密度达到2.74 km/km2,主要为可侵蚀性高的黄绵土覆盖。多年平均降水量527 mm,60%集中在6—9月份;年均温9.4 ℃,≥10℃积温2 500℃~3 400℃;为温带半湿润半干旱地带,大陆性季风气候。流域内植被较少,垦殖指数较高,土地利用类型主要有坝地、坡耕地、梯田、撂荒地、农果间作地、灌木地、林地等类型。流域共有淤地坝192座,已利用坝地1.55 km2,流域内共有17个行政村,1 080户,4 545人,人均坝地达3.40×10-4km2,年增产粮食9.30×105t,增加收入4.20×105元。

1.2 研究方法

采样点选在延安市碾庄沟流域的主沟和3个支沟,采样时间为2016年4月(农地尚未施肥),沿沟口到沟掌方向,坝地选取刘庄3号坝、羊圈沟1号坝、羊圈沟5号坝、好义后沟25号坝、双田4号坝、新庄科1号坝、石家畔4号坝和三道沟8号坝共计8块坝地进行采样,坝地内沿坝中线从坝前、坝中、坝尾3个部位采样;梯田按照梯龄、坡位和坡向进行采样,选取羊圈沟坝、双田6号坝、好义后沟10号坝、双田1号坝和双田4号坝附近的5 块梯田进行采样,梯田内按内、中、外不同部位采样;在查阅以往采样资料和走访群众的基础上,确定研究区坝地的利用年限分别为34,44,46,49,53,56,58和61 a,梯田的利用年限分别为18,21,38和40 a。同时,在刘庄3号坝、羊圈沟5号坝、双田6号坝、新庄科1号坝附近选择了4块荒坡地进行采样。坝地、梯田和荒坡地采样深度均为80 cm,层次间隔20 cm。坝地所有土样用土钻取样后经风干过筛测定其养分含量。

借鉴包耀贤[14]采用常规方法测定土壤理化指标,试验于2017年3月至2017年7月在西北农林科技大学资源环境学院进行。其中,有机质采用重铬酸钾容量法;全氮采用半微量开式蒸馏法;全钾采用NaOH 熔融火焰光度法;速效钾采用NH4Ac浸提火焰光度法;全磷采用HClO4-H2SO4氧化钼锑抗比色法;速效磷采用Na HCO3浸提钼锑抗比色法。

1.3 数据处理

根据摄晓燕等[15]的方法,供肥强度=(速效养分/全量养分)×100%;

表聚系数计算公式:

式中:Ci——耕层某营养元素占土壤剖面深度该营养元素总含量的比值(表聚系数);Ni——第i层土壤营养元素含量(%);Di——第i层土层厚度(cm),对于黄绵土耕层,厚度m=1,n=4(采样层次)[16]。

试验数据采用Excel 2016 进行整理;用SPSS 22.0 进行描述性统计,多重比较和相关性分析;用Origin Pro 2016进行作图和方程拟合。

2 结果与分析

2.1 土壤养分的垂直变异分析

土壤养分的垂直分布具有明显的层次性。由表1可知,80 cm 剖面内,坝地土壤各养分均表现为表层含量高于下层;梯田土壤养分除全磷表层略低于下层外,均表现为表层含量高于下层;荒坡地土壤速效磷、速效钾、有机质和全氮均表现为表层含量高于下层,全钾和全磷含量层间差异不大。

表1 黄土丘陵沟壑区土壤养分(统计均值)的垂直分布及变异性

由表1可知,坝地土壤速效磷、全氮、全磷、有机质、速效钾和全钾的平均变异系数分别为73.79%,70.09%,52.14%,46.20%,37.21%,20.97%;梯 田土壤速效磷、全磷、全氮、速效钾、有机质和全钾的变异系数分别为102.90%,61.54%,53.29%,35.67%,32.69%,22.32%;荒坡地土壤全氮、速效磷、有机质、全磷、速效钾和全钾的变异系数分别为50.66%,60.76%,37.43%,49.21%,29.62%,36.69%。整 体来看,除土壤钾素外,坝地、梯田和荒坡地的其它土壤养分指标的变异系数均处于高等变异水平,尤其是土壤磷素和全氮。土壤养分的变异系数是土壤内在性质的反映,能够区别不同土壤养分对外界条件的敏感性[17]。土壤磷素的变异系数较大,可能和土壤磷素易转化成难溶性化合物有关,也可能与磷肥定点施用造成磷素移动性差、当季利用率低有关;全氮变异系数较大,可能和氮的挥发、淋溶等较强的迁移性有关;钾素的变异系数小,可能由于钾素主要受地形和土壤类型影响,而且施入土壤中的钾肥移动性相对较大,致使钾素分布较均匀。

3种不同土地类型下,速效磷、速效钾、有机质、全钾和全磷含量表现为:荒坡地>梯田>坝地,全氮含量表现为:荒坡地>坝地>梯田。速效磷、全磷和全钾的变异系数表现为:梯田>坝地>荒坡地,有机质的变异系数表现为:坝地>荒坡地>梯田。全氮的变异系数表现为:坝地>梯田>荒坡地,速效钾的变异系数表现为:坝地>梯田>荒坡地。说明目前该区域荒坡地的土壤养分状况最好,可能是由于坝地和梯田重用轻养导致的土壤肥力退化,特别是坝地更为严重。在变异系数方面,除有机质和全氮之外,不同样点间坝地和梯田的变异性大于荒坡地,说明长期频繁的人为扰动使得土壤养分对外界条件更为敏感。

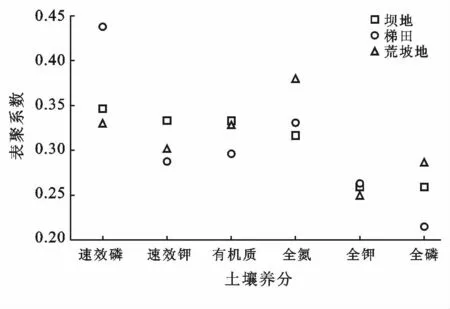

2.2 表层土壤养分特征

许明祥等[18]研究表明表层土壤养分对外界条件的敏感性更大,植被和土壤环境因子主要对表层土壤养分产生影响。土壤表层某营养元素占整个剖面该营养元素总含量的比值称为表聚系数,用不同层次土壤某营养元素含量及相对深度乘积加权平均求得,其值越大,表聚性越强[16]。本研究中土壤分为4层,由于每层厚度相同,因此,凡是表聚系数大于0.25的土壤养分,都具有表聚性特征。由图1可知,坝地、梯田和荒坡地土壤速效磷、速效钾、有机质和全氮的表聚系数均明显大于0.25,说明以上养分均具有表聚性特征。坝地、梯田和荒坡地土壤全钾的表聚系数均在0.25左右,说明不同土地类型下,其土壤全钾在80 cm剖面均表现出均匀分布的特征。此外,仅荒坡地土壤全磷大于0.25,说明其具有表聚性特征;坝地土壤全磷在0.25左右,说明其在80 cm 剖面内分布较均匀;梯田土壤全磷小于0.25,说明其分布更集中于下层,结合其剖面含量来看(表1),在20—40 cm 土层全磷含量更高,但其他3 层全磷含量差异不大。总的来看,坝地、梯田和荒坡地土壤速效磷、速效钾、有机质和全氮具有明显的表聚性特征,而这4种养分与作物生长密切相关,目前该区域3种土地类型下土壤养分剖面分布状况均有利于作物生长。坝地和梯田土壤全钾和全磷在80 cm 剖面内分布均匀,而荒坡地结合其剖面含量来看,全钾和全磷含量剖面差异较大,宜适当翻土改善其剖面分布特征。

图1 不同土地类型土壤表层养分含量的比值

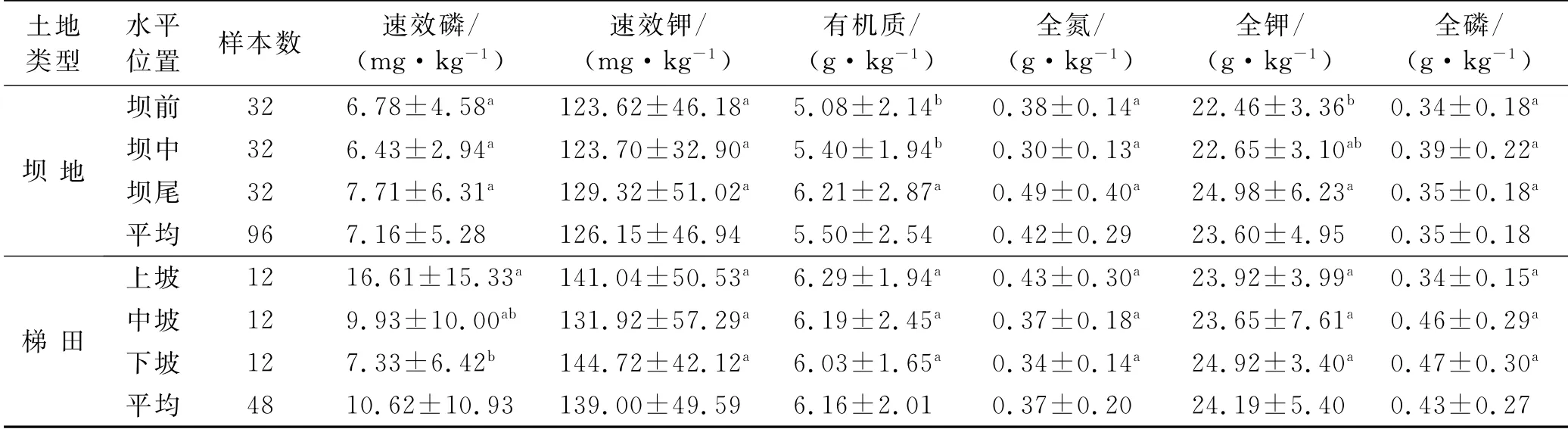

2.3 土壤养分水平分布特征

养分空间分布受周边区域性因素和泥沙沉积规律影响,耕作开始之后,不均匀的管理如施肥、耕作方式等随机因素共同作用,进一步增加了空间的不均匀性。相对于荒坡地,坝地和梯田人为扰动最为频繁且有周期性、高强度的特点[19],从表2可知,坝尾土壤速效磷、速效钾、有机质、全氮和全钾含量分别比坝中高19.91 %,4.54%,15.00%,63.33%,10.29%,比坝前高13.72%,4.61%,22.24%,28.95%,11.22%;坝中土壤全磷分别比坝前和坝尾高14.71%和11.43%。梯田上坡速效磷、有机质和全氮含量分别比中坡高67.27%,1.62%,16.22%,比下坡高126.60%,4.31%,26.47%;梯田下坡速效钾、全钾和全磷分别比上坡高2.61%,4.18%,38.24%,比中坡高9.70%,5.37%和2.17%。就坝地而言,土壤速效磷、速效钾、全氮和全磷含量在坝前、坝中和坝尾3个部位不存在显著性差异;全钾在坝尾显著(p<0.05)大于坝前,与坝中差异不显著;有机质在坝尾显著(p<0.05)大于坝前和坝中。就梯田而言,土壤速效钾、有机质、全氮、全钾和全磷含量在上坡、中坡和下坡3个部位不存在显著性差异,而速效磷在上坡显著(p<0.05)大于下坡,与中坡差异不显著。

总体来看,坝尾土壤各养分含量均高于其它位置,有机质和全钾含量更是显著(p<0.05)高于其它位置,而有机质对改善耕层作物生长具有重要作用[20],所以坝尾土壤养分状况更好,更利于作物生长。梯田除上坡土壤速效磷显著(p<0.05)高于下坡外,上坡土壤有机质和全氮含量更高,说明上坡更利于作物生长,而下坡全量养分含量更高。

2.4 土壤供肥能力

供肥强度能一定程度上反映土壤潜在养分转化为速效养分的速度,是土壤供肥性能的一个重要参数[21]。由表3可知,坝地和梯田土壤的供肥特性不同。从垂直剖面来看,坝地和梯田供磷强度和供钾强度均表现为表层最高,且梯田表层供磷强度高于坝地,二者的供钾强度差异不大。从水平分布来看,坝地在坝尾位置供磷强度最大,供钾强度各部位差异不大;梯田在上坡供磷强度最大,供钾强度各部位差异不大。表明土层深度和水平分布对土壤磷素的有效性转化有一定影响,而土壤供钾能力仅表现出土壤表层最高的特征,水平分布差异不大。整体来看,坝地土壤供磷强度为2.05%,供钾强度为0.53%;梯田土壤供磷强度为2.45%,供钾强度为0.57%。相较之下,梯田土壤的供肥性能稍高于坝地。

此外,荒坡地的供磷强度和供钾强度整体要优于梯田和坝地,其平均供磷强度为2.70%,供钾强度为0.67%。其中,60—80 cm 土层的供磷强度明显更高,其原因是60—80 cm 土层全磷含量低,而速效磷含量相对很高,对此需要深翻土地,改善养分分布不均匀的现状。

表2 坝地和梯田土壤养分水平分布特征

表3 2016年不同土地类型土壤供肥强度

2.5 土壤养分动态变化特征

土壤养分反映了土壤对植物根系养分供应的潜力以及养分的转化存在状态和有效性。研究土壤养分动态变化,对了解、预测土壤养分的演化趋势从而进行有效调控有重要意义。以下就不同年限土壤养分的演变进行分析。从图2可以看出,坝地和梯田随着经营年限的增加,土壤养分的演变存在着不同程度的差异。随着利用年限的增加,梯田土壤速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷均表现为先减后增的明显的“凹”字型趋势,而全钾的变化趋势则较为平缓;坝地土壤养分整体趋势都较为平缓,速效磷和全磷表现为平缓的先减小又增加的“凹”字型趋势,速效钾和全钾表现为平缓的先增加后减少的“凸”字型趋势,有机质和全氮表现为缓慢上升的趋势。

梯田土壤养分变化的分水岭年限约在30 a左右,坝地土壤分水岭年限约在经营时间45~50 a之间,坝地拐点年限至少滞后梯田15 a,揭示出研究区坝地土壤养分的供给更具有持久性和稳定性。此外,包耀贤[14]在2008 年对该研究区坝地和梯田进行研究,结果表明梯田分水岭年限约在20~28 a,坝地约在40~42 a,坝地土壤养分开始衰退的年限比梯田滞后至少13 a。相较10年前,梯田分水岭年限延长近3 a,坝地分水岭年限延长近6 a,表明该区域梯田和坝地养分状况有所好转。

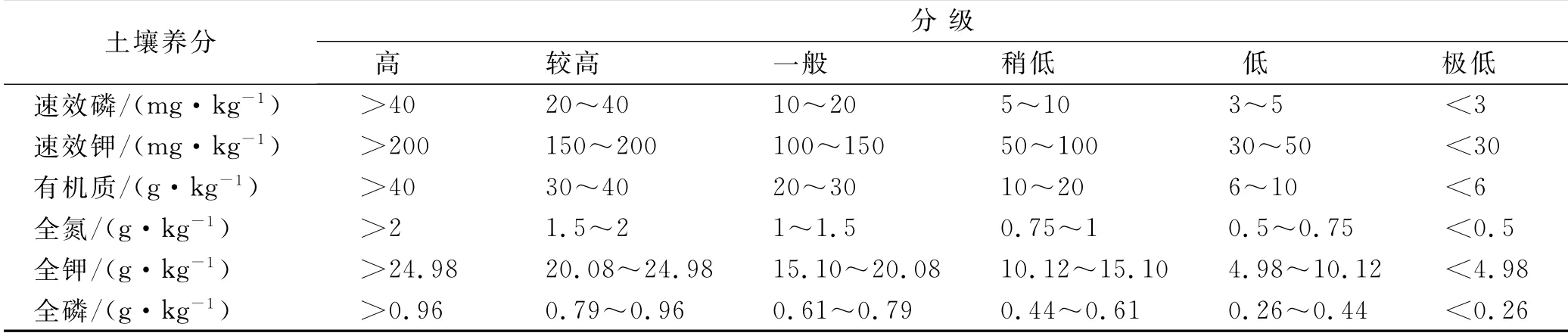

2.6 土壤养分分级水平

参照表4土壤养分分级标准可知,目前该区域速效磷含量坝地处于“稍低”水平,梯田处于“一般”水平;有机质含量坝地处于“极低”水平,梯田处于“低”水平;此外,坝地和梯田土壤速效钾及全量养分水平一致,其中,速效钾处于“一般”水平,全钾处于“较高”水平,全磷处于“低”水平,全氮处于“极低”水平。荒坡地土壤全钾、速效钾、速效磷、有机质和全氮含量分别处于“较高”、“较高”、“一般”、“低”和“低”水平,全磷处于“极低”水平。

目前该区域坝地土壤缺乏速效磷、全磷、有机质和全氮,土壤钾素含量较为丰富;梯田和荒坡地土壤缺乏有机质、全磷和全氮,土壤全钾含量丰富,速效养分含量处于“一般”水平。日后该区域要增施有机肥,补充氮肥、磷肥来增加土壤中有机质、氮素和磷素的含量,通过优化施肥方式来保证土壤中养分的平衡,促进农业的可持续发展。对于荒坡地,其养分含量经多年撂荒已明显恢复,但养分剖面分布不均匀,建议翻土促进其养分均匀分布,配以合理的人为管理措施,进一步改善其土壤养分状况。

图2 坝地和梯田土壤养分演变动态

表4 陕西省土壤养分分级标准

3 结论

(1)3种土地类型下,荒坡地土壤养分含量最高,变异系数最小,供肥强度最高,但其全钾和全磷剖面分布差异较大。坝地和梯田在空间分布上具有明显的层次性。从垂直剖面来看,坝地和梯田土壤速效磷、速效钾、有机质和全氮含量均在0—20 cm 层最高,具有明显的表聚性特征,且随土层深度增加有一定的增加趋势;全氮和全钾在80 cm 剖面内分布均匀。此外,坝地和梯田相比,速效磷、速效钾、有机质、全磷和全钾含量表现为梯田>坝地,全氮含量表现为坝地>梯田;速效磷、全磷和全钾的变异系数表现为梯田>坝地,速效钾、有机质和全氮的变异系数表现为坝地>梯田。除土壤钾素处于中等变异水平外,其它土壤养分均处于高等变异水平,其中土壤磷素和全氮变异系数较大。从水平位置来看,坝尾土壤养分含量均高于其它位置,梯田上坡土壤速效磷、有机质和全氮含量更高,下坡速效钾、全钾和全磷含量更高。此外,坝地和梯田的供肥性能也表现出坝尾和上坡优于其它部位的特征。

(2)从养分动态变化来看,随着利用年限的增加,梯田土壤速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷均表现为先减后增的明显的“凹”字型趋势,而全钾的变化趋势则较为平缓;坝地土壤养分整体趋势都较为平缓。速效磷和全磷表现为平缓的先减小又增加的“凹”字型趋势,速效钾和全钾表现为平缓的先增加后减少的“凸”字型趋势,有机质和全氮表现为缓慢上升的趋势。梯田土壤养分分水岭年限约在30 a左右,坝地土壤养分分水岭年限约在45~50 a之间,坝地拐点年限至少滞后梯田15 a,揭示出研究区坝地土壤养分的供给更具有持久性和稳定性。

(3)目前该区域坝地土壤全氮、有机质、全磷和速效磷分别处于“极低”、“极低”、“低”和“稍低”水平,速效钾和全钾处于“一般”和“较高”水平;梯田土壤全氮、有机质、全磷分别处于“极低”、“低”和“低”水平,速效磷和速效钾处于“一般”水平,全钾处于“较高”水平;荒坡地土壤全磷、全氮和有机质分别处于“极低”、“低”和“低”水平,速效磷处于“一般”水平,速效钾和全钾处于“较高”水平。3种土地类型下,土壤养分水平整体表现为荒坡地>梯田>坝地,说明撂荒对土壤养分有改善作用,但其养分剖面分布不均匀,建议适当翻土进一步改善其养分状况,适时重新开垦耕作。和坝地相比,梯田短期内养分状况更好,但梯田养分供给的持久性和稳定性不如坝地,应定期关注接近拐点年限的土壤养分状况,针对性的补充磷素、氮素和有机肥,通过合理的管理措施,延长其利用年限,促进农田土壤肥力可持续发展。