不同耕法及秸秆还田对土壤水分运移变化的影响

李玉梅,王晓轶,王根林,王 伟,刘峥宇,孟祥海

(1.黑龙江省农业科学院 土壤肥料与环境资源研究所,黑龙江 哈尔滨150086;2.燕山大学 环境与化学工程学院,河北 秦皇岛066000;3.黑龙江省农业科学院 畜牧研究所,黑龙江 哈尔滨150086;4.黑龙江省绥滨农场,黑龙江 绥滨154213;5.黑龙江省农业科学院 牡丹江分院,黑龙江 牡丹江157000)

耕作由于改变了表层土壤的结构特性,从而影响土壤水分和养分的迁移[1]。研究发现,秸秆还田的持续时间越长,对土壤理化性状的改善作用越明显[2-7]。土壤水分是影响作物出苗和产量的关键因素,李少昆等[8]研究表明,无论是传统翻耕、秸秆粉碎后翻耕、旋耕还田还是秸秆覆盖,水分不足都是降低作物出苗率的主要因素。不同区域、不同土壤类型,不同耕作措施对土 壤 水 分 的 影 响 不 同[4,9]。武 际 等[10-11]研 究 表明,与传统耕翻比较,免耕提高了表层0—20 cm 土壤的含水量,小麦地0—10 cm 土层土壤容重增加1.15%~3.88%,10—20 cm 土层增加1.93%~3.08%。干旱年份,免耕覆盖更有利于作物苗期土壤水分的保持,随玉米生长,覆盖度增加,耕作措施对砂土、砂质壤土、砂质黏壤土3种质地土壤含水量的影响逐渐减小,免耕覆盖与传统翻耕的水分含量差异逐渐变小[12]。农业措施可导致土壤性状季节性变化的时空差异[13-14],关于秸秆连续、全量、不同还田深度下,土壤水分随深度运移的时空变化研究较少,尤其是针对旱地草甸土,通过秸秆还田打破犁底层,增厚耕层的研究更是鲜有报道。本研究通过田间定位试验,从时间和空间尺度上,探讨耕法与秸秆还田方式对典型旱地草甸土水分运移的影响,以期为今后生产中因地制宜制定科学合理的耕作与培肥技术提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

本研究于2016年9月至2018年10月在牡丹江市温春镇(44°60′N;129°58′E)碳酸盐性草甸土上进行,土壤基础理化指标:全氮1.12 g/kg,全磷0.55 g/kg,全钾2.53 g/kg,碱解氮101.55 g/kg,速效磷26.50 g/kg,有 效钾130.28 g/kg,有机质16.50 g/kg,p H 值7.93。

1.2 试验设计

设计3种耕法:免耕、浅翻20 cm 和深翻35 cm,3种秸秆还田方式:免耕覆盖、浅翻还田20 cm 和深翻还田35 cm。每小区面积234 m2,3次重复。玉米施纯N 160.0 kg/hm2,P2O5110.0 kg/hm2,K2O 75.0 kg/hm2。秸秆还田处理为每年秋季玉米收获后,将秸秆粉碎至长度小于10 cm,覆盖地表或翻埋于20 cm 和35 cm 土层。免耕与免耕覆盖在作物整个生长期间均不进行中耕等扰动土壤处理。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 样品采集 供试玉米品种益农玉10号,在玉米生长不同时期(播期、苗期、喇叭口期、抽穗期),分层采集0—10,10—20,20—30,30—40,40—50 cm 土层土样,测定土壤含水量,成熟期分层采集0—40 cm土样测定土壤含水量、田间持水量和容重。

1.3.2 测定方法 土壤含水量、田间持水量、容重测定均采用环刀法。

1.3.3 数据处理 试验数据用Excel 2013 进行处理,SPSS 19.0软件进行单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同年份自然降水量的变化

自然降水量的变化对土壤蓄水、持水量有一定的影响。2017年、2018 年总降水量分别为561.9 mm和604.9 mm(见表1),其中,2017年1—7月总降水量为320.1 mm,5—7 月占总降水量的47.96%。2018年1—7月总降水量仅为259.6 mm,1—4月降水量为80.8mm,降水绝对变率和相对变率分别3.77 mm 和22.95%,表明该时期降水量比往年同期平均降水量略有增加,而降雨集中的5—7月仅占全年总降水量的29.55%,降水绝对和相对变率分别为-20.36 mm和-45.16%,表明该时间段较往年同期平均降水降低幅度较大。因此,2018年1—4月降水量高于2017年,而5—7月降雨量低于2017年。

表1 2017-2018年研究区自然降水量变化

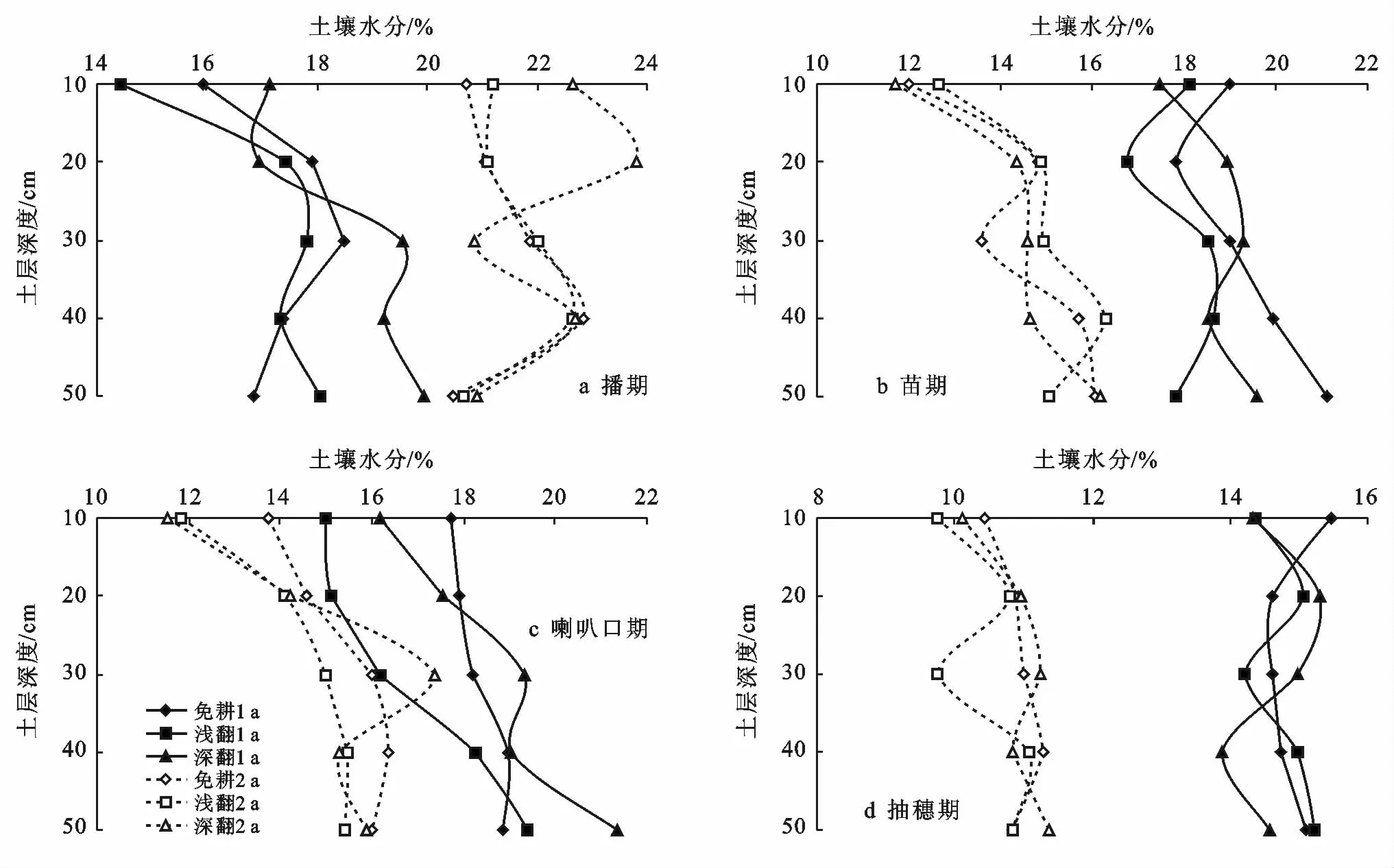

2.2 不同耕法对作物生长期土壤水分变化的影响

3种耕法对0—50 cm 土层水分变化的影响均随年份和作物生长期发生波动性变化(见图1)。由图1可知,除播种期外,相同耕法同一深度土层土壤含水量2018年明显低于2017年,与年际间降水量和降水变率有一定的关系。2018 年1—4 月降水量高于2017年(见表1),而5—7月降雨量低于2017年,是导致本年度播期土壤水分含量高于2017年,而苗期至抽穗期低于2017年的主要原因。

连续免耕2 a,土壤水分变化特征曲线年际间相近,表明免耕耕法能够代表原位土壤水分变化的基本趋势。连续2 a浅翻和深翻对0—20 cm 土层含水量影响不大,分别为14.72%和14.81%;20—30 cm 土层,在5—7月降水相对变率分别为21.99%和-45.16%的2017年与2018年,深翻处理土壤含水量均高于ST处理,增幅分别为11.10%和6.89%,说明耕作深度的变化,对20—30 cm 土层土壤水分的影响高于其它土层。作物生长至抽穗期,随地表覆盖度增加,耕作措施对40 cm 以下土层土壤含水量的影响逐渐减少,3种耕法土壤含水率变化无差异,与刘连华等[12]研究一致。

图1 作物生长期不同耕法下土壤水分的运移

2.3 不同秸秆还田方式对作物生长期土壤水分变化的影响

秸秆不同还田方式对土壤水分变化的影响趋势与耕法基本一致,除播种期外,相同处理同一深度土层的土壤含水量2018年均低于2017年。有研究发现,免耕覆盖对作物苗期不同质地土壤水分的保持效果,砂质壤土好于黏壤土和砂土[12]。由图2可见,连续2 a免耕覆盖,玉米播期、苗期和喇叭口期0—10 cm表土层水分含量增加,尤其在降雨量很少的5—6月期间(苗期和喇叭口期),免耕覆盖>浅翻还田>深翻还田,平均含水量分别为16.29%,14.37%和13.45%,差异显著。苗期至抽穗期,深翻还田增加了20—30 cm土层水分含量,土壤平均含水量为15.24%,比浅翻还田提高7.4%。该年度8 月份降雨量虽达到231.9 mm,但降雨主要集中在8月下旬,前期降雨量较少,仅占本月降雨量的38.1%,而此期又是作物需水关键时期,因此,导致该时间段内土壤水分总体降幅较大,0—40 cm 土层土壤平均含水量免耕覆盖<浅翻还田<深翻还田,这与免耕覆盖不动土,干旱少雨条件下土壤硬度增大,蓄水能力减弱有关[11,14]。

图2 作物生长期不同秸秆还田方式下土壤水分的运移

2.4 不同耕法与秸秆还田方式对土壤水分变化的影响

作物成熟期相同处理同一深度土层2018年土壤含水量均低于2017年(见图3—4);连续免耕和免耕覆盖对0—10 cm 和10—20 cm 土层水分影响不大,但同一土层有秸秆覆盖处理土壤含水量高于无秸秆覆盖处理;免耕1 a和免耕2 a的0—20 cm 土层平均含水量为21.24%和18.55%,20 cm 以下土层平均为22.81%和21.05%(见图3);免耕覆盖1 a和免耕覆盖2 a的0—20 cm 土层平均含水量为21.97%和19.11%,20 cm 以下土层为23.8%和21.58%(见图4)。连续2 a免耕与免耕覆盖1 a的土壤水分随深度变化趋势一致,随土层深度增加(>20 cm)呈平行增加趋势。

秸秆不还田条件下,连续耕翻0—10 cm 表土层水分降低较明显(见图3),浅翻与深翻处理接近,分别为16.7%和16.34%,均低于免耕处理;0—40 cm土层平均土壤含水量深翻处理略低于浅翻,但差异不大。秸秆还田条件下,连续翻耕后0—10 cm 表土层水分含量增加(见图4),浅翻还田与深翻还田处理比同一耕法无秸秆还田的浅翻、深翻处理分别增加了12.8%和4.5%,0—40 cm 土层深翻还田处理高于浅翻还田,差异不显著;同一耕法有秸秆还田高于无秸秆还田处理,降水量越少,这种差异越明显[15]。

图3 不同耕法下土壤水分的变化特征

图4 不同秸秆还田方式下土壤水分的变化特征

田间持水量是表征土壤保持水分能力的重要指标,不同质地、不同深度,田间持水量发生变化。连续2 a免耕后,0—20 cm 土层田间持水量减少13.62%(见图5),浅翻与深翻处理则分别由32.13%和31.70%提高至35.77%和40.57%,增加了11.32%和27.98%,差异显著,这与翻耕能够不同程度打破犁底层,增强土壤的持水能力有关;20—30 cm 土层,各处理田间持水量均表现为增加趋势,以深翻处理增加较大;连续2 a浅翻还田与深翻还田(见图6),0—30 cm 土层田间持水量增加,平均增幅16.24%和5.08%,而连续免耕覆盖,田间持水量减少,降幅达25.27%。

图5 不同耕法下田间持水量的变化特征

图6 不同秸秆还田方式下田间持水量的变化特征

2.5 不同耕法与秸秆还田方式对土壤容重的影响

由图7可见,不同耕法0—30 cm 土层土壤容重免耕>浅翻>深翻;免耕不动土,土壤容重呈增加趋势,尤以20—30 cm 土层明显;翻耕可不同程度的降低土壤容重,以深翻10—30 cm 土层容重降低幅度较大,比免耕和浅翻分别降低31.0%和19.3%,差异显著。秸秆还田条件下,连续2 a免耕覆盖土壤容重增加(见图8),平均由1.42 g/cm3增加到1.52 g/cm3,以10—20 cm 土层容重增加较大,达1.57 g/cm3,比浅翻还田和深翻还田平均增加0.29 g/cm3,差异显著;而连续浅翻还田和深翻还田土壤容重减小,降低幅度为0.09~0.12 g/cm3。

图7 不同耕法土壤下容重的变化特征

图8 不同秸秆还田方式下土壤容重的变化特征

2.6 不同耕法与秸秆还田方式对作物产量的影响

不同耕作与秸秆还田方式对作物产量影响不同(见表2)。连续2 a免耕与免耕覆盖由于土壤容重增加等结构特性的变化,玉米产量分别下降5.78%和2.69%,而翻耕与翻耕还田由于耕作深度的变化和秸秆的投入,玉米产量表现为增加,浅翻和深翻分别较上一年增加0.14%,3.32%,浅翻还田与深翻还田分别较上一年增加12.53%,12.06%,短期内浅翻还田与深翻还田差异不显著,还有待于进一步研究。

表2 不同处理玉米产量变化 kg/hm2

3 讨论与结论

农业措施对土壤理化特性的影响,受土壤质地等立地属性及自然降水等多种因素的影响。因此,研究不同措施下土壤持水、蓄水能力的变化,需同时考虑该区域土壤类型、一定时段内自然降水量的变化等因素,综合评价分析农业措施对土壤理化性状改变的影响。

(1)不同耕法对土壤水分运移变化的影响。免耕作为一种保护性耕作措施,对土壤含水量和容重的影响说法不一。武际等研究认为,免耕因为土壤不进行耕作处理,土壤比较紧实,土壤体积质量偏大,所以更易导致土壤板结[11]。翻耕前期由于土壤受到耕翻作用,土壤较疏松,因而土壤容重较低[15];也有研究认为,免耕提高了表层土壤的含水量,在干旱地区,更有利用土壤水分的保持[10]。连年翻耕或者深松作业疏松土壤的同时,增加了机具碾压土壤的次数和强度,土壤容重降幅不明显[16]。本研究表明,不同耕法下草甸土水分的年际间变化与降水量和降水变率有一定的关系;连续免耕,土壤水分随深度变化曲线基本能够代表原位土壤的水分变化特征;耕作深度的变化对20—30 cm 土层土壤水分的影响要高于其它土层,深翻土壤含水量略高于浅翻,但差异不大;随作物生长地表覆盖度增加,耕作措施对40 cm 以下土层水分含量的影响逐渐减少,3 种耕法土壤含水量无差异[12]。浅翻和深翻由于耕翻深度不同,增强了土壤的通气透水能力,田间持水量增加,而免耕土壤容重随时间有增加的趋势。

(2)不同秸秆还田方式对土壤水分运移变化的影响。秸秆还田不仅能够增加土壤有机质含量[17-18],改善土壤的养分状况[19],提高土壤肥力,对土壤容重[2,3]、田间持水量[4]等结构特性亦有一定的影响[5]。连续20 a玉米秸秆直接还田,降低的土壤容重与增加的土壤孔隙度与秸秆还田量呈显著正相关[6],20—50 cm 土层土壤容重随着秸秆还田年限增加较对照显著下降[20],秸秆还田的持续时间越长,对土壤理化性状的改善作用越明显[7]。本研究表明,同一耕法下有秸秆还田土壤水分含量高于无秸秆还田处理;免耕覆盖由于减少了地表裸露,0—10 cm 表土层水分含量增加,尤其在降雨量很少的5—6月,但连续2 a免耕覆盖,0—20 cm 土层田间持水量减少,10—20 cm耕层土壤容重增加,比浅翻还田和深翻还田平均增加0.29 g/cm3。

由于长期耕种,东北黑土犁底层上升、耕层变浅、土壤水养库容降低[1],而关于农业耕作措施下,通过翻耕打破坚硬的犁底层,同时将秸秆翻埋入深层土壤,培育深厚耕层的生产技术及机理研究较少,尤其是针对旱地草甸土的研究。因此,以维持作物产量稳定为前提,基于土壤环境及气候的区域性差异,结合农业生产条件进行系统地实践研究,可最大程度地发挥不同农业措施的生产、生态效应,指导建立持续发展的土壤耕作与培肥技术。