黄土丘陵区刺槐对不同立地环境的适应机制

唐 洋,温仲明,,,刘 静,杨玉婷,王 杨

(1.西北农林科技大学 水土保持研究所,陕西 杨凌712100;2.中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心,陕西 杨凌712100;3.西北农林科技大学 动物科技学院,陕西 杨凌712100)

植物在面对环境胁迫时,可以通过调节自身性状和功能以适应外部的特殊环境。作为植物功能性状,主要指能够响应生存环境变化并对生态系统功能产生一定影响的植物性状,如比叶面积、比根长及叶片的氮磷含量等[1]。大量研究表明,植物功能性状能够客观地表达植物对外部环境的适应性和资源利用效率,揭示植物与环境的响应关系[2-3]。例如,当植物处于较好的立地环境时,通常会将更多的光合产物分配至地上部分以增强光合能力;相反,在自然资源匮乏时,植物为更有效地获取资源,其分配至根系的光合产物会增加以提升资源获取能力,相应地减少用于植物生长的光合产物分配[4-5]。植物这种通过性状和生物量变化适应异质环境引起的生长损失,通常被视为植物的环境适应成本[6]。根据最优分配理论[7],为最大化获取环境中的稀缺资源,植物会优先对能获取该资源的器官进行投资。

刺槐(Robiniɑpseudoɑcɑciɑ)由于其具有适应性强、成材快、成活率高等优点,被视为先锋树种在黄土高原广泛栽植,为改善生态环境、防治水土流失发挥了重要作用[8]。但部分地区由于造林地选择不当,造成了人工刺槐林林分退化、树梢干枯、林下植被稀疏等现象[9]。近年来,许多学者通过分析刺槐生长对林下土壤[10-11]、微地形[12]、气象因子[13]的响应关系,揭示了一系列刺槐生长的影响因子及资源分配格局规律,但很少有从环境适应成本角度分析刺槐生长与环境因子的响应关系的研究。在黄土丘陵地区,地形变化复杂,坡位、坡向作为立地环境中的重要因子[14],对降雨、太阳辐射和养分具有强烈的再分配作用[15-16],形成局部的生境梯度,对林木的生长状况及其资源利用策略产生重要影响[17]。刺槐在该地区出现的林分退化现象,可能就是刺槐适应环境的一种表现。

为此,本研究以黄土高原安塞县北部的人工刺槐林为试验对象,通过比较不同坡向和坡位尺度下刺槐的植物根、叶功能性状及生长状况的变异规律,分析不同立地条件下刺槐的适应策略和适应成本,为该区植被恢复过程中更好地发挥刺槐的生态效益提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

本研究在陕北黄土丘陵沟壑区的安塞县北部(36°49′34″—36°55′43″N,109°14′34″—109°24′11″E)进行。安塞县属于典型的森林草原带,为暖温带半湿润向半干旱过渡区;气候属大陆性季风气候,年平均气温8.8 ℃,年平均降水量505.3 mm,无霜期157 d/a,其中6—9月雨季降水占全年降水量的72.9%;黄绵土和沙黄土是研究区内主要土壤类型;群落类群主要有草木樨状黄芪(Astrɑgɑlus melilotoides)、铁杆蒿(Artemisiɑsɑcrorum)、达乌里胡枝子(Lespedezɑdɑvuricɑ)、异叶败酱(Pɑtriniɑheterophyllɑ)和菊叶委陵菜(Potentillɑtɑnɑcetifoliɑ),在不同坡位还分布有白羊草(Bothriochloɑischɑemum)和旱生芦苇(Phrɑgmitesɑustrɑlis),常见乔灌木主要是刺槐、小叶杨(Populus simonii)、沙棘(Hippophɑe rhɑmnoides)和柠条(Cɑrɑgɑnɑintermediɑ),其中刺槐在研究区内被广泛种植,是主要的人工次生林[18]。

1.2 样点调查

在试验区选择具有代表性的人工刺槐纯林,于2017年8月进行野外调查,研究不同立地条件对刺槐生长的影响。以南坡为阳坡、北坡为阴坡选择样地,沿山体顶部到底部,在上坡、中坡和下坡分别设置10 m×10 m 的调查样点,每一组相邻阴坡和阳坡为1个重复,共3次重复,共计样点18个。对样点内的刺槐进行每木检尺,使用胸径尺测量其胸径、地径,泊汝来测高仪测量其树高,采用生长锥与当地造林记录相结合的办法确定林龄。同时,用GPS实际测量经纬度、海拔和坡度记录样地信息(见表1)。

表1 样地基本信息

1.3 样品采集

在每个样点的左边、中部和右边共选取3 棵生长状况良好、无明显病虫害的成熟刺槐,进行样品的采集。在树冠层中部沿东西南北4个方向采集完全展开、没有病虫害且未被遮光的叶片各20片装入自封袋中,用于测定叶厚度、叶面积、叶组织密度,再在每株刺槐上摘取一些健康生长的功能型叶片混匀装入自封袋内编号,带回实验室烘干粉碎封存待测叶片碳、氮、磷用;同时在这3 棵刺槐树根部用铁锹挖取10—40 cm 深土壤剖面,采集一定数量的根,用来测定根性状。在每个样点中,沿“S”曲线随机选择5个点进行多样点混合采集土壤样品,用土钻分别采集0—5,5—20,20—40 cm 这3 层土样,混匀后装入塑封袋,用于测定土壤水分、土壤有机碳含量、土壤全氮、土壤全磷。

1.4 植物性状测定

采用电子游标卡尺(精度为0.01 mm)在叶片前、中、末端分别测量叶片厚度(leaf thickness,LT),测量时避开叶脉,然后取其平均值;将完成叶厚度测量的叶片剪去叶柄并展开,使用扫描仪扫描为图片,用Adobe Photoshop CS5软件分析计算其面积;将新鲜的细根洗净,擦拭多余的水分后,用电子游标卡尺(精度为0.01 mm)量取10根细根的直径和长度,将完成测量的细根完全浸没盛水的量筒中5S,量筒中水增加的体积即为根体积.将完成测量的细根和叶片样品在105℃下杀青15 min,80℃下烘干48~72 h后,使用万分之一天平称量得到根和叶干质量。比叶面积(specific leaf area,SLA)(cm2/g)=叶面积/叶干质量(叶片烘干后质量),叶组织密度(leaf tissue density,LTD)(g/cm3)=叶干质量(叶片烘干后质量)/叶体积,比根长(specific root length,SRL)(m/g)=根长/根 干 质 量(细根烘干后质量),根组织密度(root tissue density,RTD)(g/cm3)=根干质量(细根烘干后质量)/根体积;将土壤样品于105 ℃下烘干测定其土壤含水量(soil water content,SWC)(g/kg);叶有机碳含量(leaf organic carbon content,LCC)、根有机碳含量(root organic carbon content,RCC)、土壤有机碳含量(soil organic carbon content,SOC)、叶氮含量(leaf nitrogen content,LNC)、根氮含量(root nitrogen concentration,RNC)、土壤全氮(soil total nitrogen,STN)、叶 磷 含 量(leaf phosphorus content,LPC)、根磷含量(root phosphorus content,RPC)、土壤全磷(soil total phosphorus,STP)的测定参考《土壤农机分析》[19],单位均为(g/kg)。

1.5 数据处理

为满足统计分析的假设,首先对各植物功能性状数值进行以10为底的对数转换,使各性状的数据均满足正态分布。采用单因素(one-way ANOVA)和LSD 法进行方差分析和多重比较(α=0.05),分析各采样点之间刺槐植物功能性状值的差异,用Pearsen相关系数检验植物功能性状之间、各功能性状与立地条件的相关性。数据的预处理、统计学分析和图表制作使用Excel 2013,数据的方差分析、相关分析和回归分析采用SPSS19.0软件。表中数据为平均值±标准误。

2 结果与分析

2.1 刺槐功能性状随立地环境的变化规律

试验中刺槐的11种功能性状与坡向的相关性如表2所示。叶氮含量、叶有机碳含量、根氮含量、根磷含量、根组织密度在不同坡向上均存在显著性差异(p<0.05)。刺槐的叶氮含量、叶磷含量、叶有机碳含量、根磷含量、根有机碳含量、根组织密度表现为:阳坡>阴坡;根氮含量、叶厚度、比叶面积、比根长表现为:阳坡<阴坡;叶组织密度在阴坡和阳坡中差异不明显。在不同坡位间,刺槐的叶氮含量、叶碳含量、根磷含量和比叶面积表现为:下坡>中坡>上坡;根碳含量、叶组织密度表现为:上坡>中坡>下坡;叶磷含量、叶厚度、根组织密度表现为:下坡>上坡>中坡;根氮含量、比根长表现为:中坡>下坡>上坡。其中,根磷含量、比叶面积在上坡与下坡间具有显著差异(p<0.05),其他性状值在坡位间无显著差异(p>0.05)。

表2 不同立地条件下的刺槐功能性状

2.2 刺槐功能性状间关系随立地环境的变化

功能性状不能独立地响应环境的变化。各性状间的Pearsen相关性分析如表3所示。叶氮含量与叶磷含量、根氮含量、根磷含量、比叶面积、叶组织密度、比根长呈极显著正相关(p<0.01);叶磷含量与根磷含量、比叶面积、比根长之间存在极显著正相关关系(p<0.01),与根氮含量、叶组织密度存在显著正相关关系(p<0.05)。

叶有机碳含量与根氮含量、根磷含量呈极显著正相关(p<0.01),与根有机碳含量呈显著正相关(p<0.05);根氮含量与根磷含量呈极显著正相关(p<0.01),与根有机碳含量、叶组织密度、根组织密度呈显著正相关(p<0.05);根磷含量与比叶面积呈极显著正相关关系(p<0.01);叶厚度与叶组织密度存在极显著正相关关系(p<0.01),与比根长显著正相关(p<0.05);比叶面积与比根长呈显著负相关(p<0.05);叶组织密度与比根长呈显著正相关(p<0.05);比根长与根组织密度呈极显著负相关(p<0.01)。

2.3 土壤性状随立地环境的变化规律

土壤因子是影响植物功能性状变化的重要因素,随立地环境的变化而变化。由表4可知,土壤全氮和土壤全磷在阴坡和阳坡间具有显著性差异,阴坡土壤含水量高于阳坡,土壤全磷、土壤全氮、土壤有机碳均表现为阳坡大于阴坡。随坡位上升,土壤因子均呈减小趋势,土壤有水分、土壤全氮和土壤全磷表现为:下坡>上坡>中坡;土壤有机碳表现为:中坡>下坡>上坡。只有土壤全磷在坡位间差异显著,其他因子均无显著性差异。

表3 不同立地环境下刺槐根、叶功能性状的相关性

表4 不同立地环境下的土壤性状

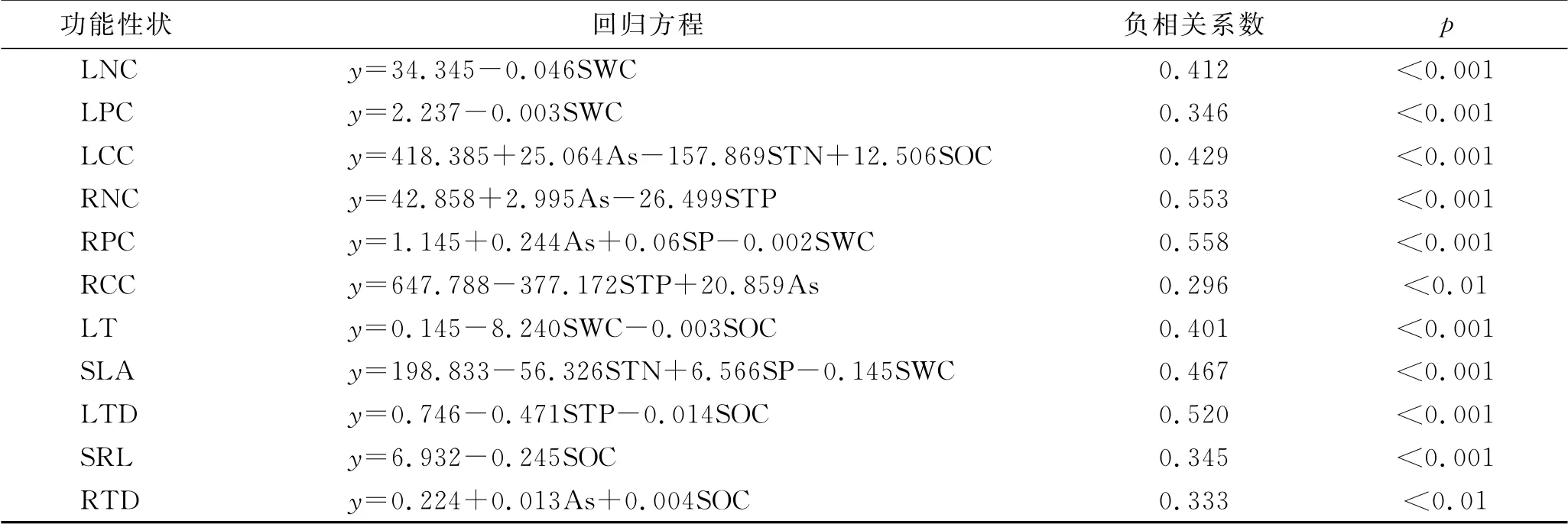

2.4 刺槐功能性状与环境因子的响应关系

为定量分析环境因子对刺槐植物功能性状的影响,采用逐步回归分析法建立刺槐植物功能性状与环境因子之间的回归模型。由表5 可以看出,叶氮含量、叶磷含量、叶厚度受土壤含水量影响最大,均与土壤含水量呈显著负相关,叶厚度与土壤有机碳含量显著负相关;叶有机碳含量、比叶面积受土壤全氮影响最大,均与土壤全氮显著负相关,叶有机碳含量与坡向、土壤根有机碳含量呈显著正相关,根氮含量与坡向显著正相关,根磷含量与坡位显著正相关,与土壤有机碳含量显著负相关;根氮含量、根磷含量和叶组织密度受土壤全磷影响最大,均与土壤全磷呈显著负相关,根氮含量与坡向显著正相关;比根长与土壤有机碳含量呈显著负相关;根组织密度主要受坡向因子影响,与坡向呈显著正相关。总体上,刺槐功能性状在不同立地条件下受土壤因子影响较大。

表5 刺槐功能性状与环境因子的回归分析

2.5 刺槐生长随立地环境的变化

上述研究表明,刺槐的叶片性状和根系性状随环境可以发生显著变化,显示了性状变化对刺槐适应环境的重要性,这种变化必然会对光合产物及生长过程产生影响。经检验,胸径、地径、株高在阴坡和阳坡间均存在显著性差异(p<0.05,表6),坡向对冠幅无显著影响;由阴坡到阳坡转变,刺槐的胸径、地径、株高、冠幅均呈增大趋势,阳坡比阴坡分别增大了:24.42%,18.01%,24.46%,5.62%,表明阳坡的生长状况明显优于阴坡。胸径、地径在中坡与下坡间具有显著性差异(p<0.05),上坡与中坡和下坡均无显著性差异(p>0.05);株高、冠幅在下坡与上坡、中坡间均有显著性差异(p<0.05),上坡与中坡间无显著差异(p>0.05)。随坡位上升,刺槐的胸径、地径、株高和冠幅均呈减小趋势,中坡比下坡分别减小了:23.71%,24.83%,15.51%,20.09%,上坡比下坡分别减小了:17.04%,15.72%,18.59%,21.65%,表 明 在3 个 坡位中,下坡环境最适于刺槐的生长。

表6 不同立地环境下刺槐的生长状况

2.6 刺槐生长与功能性状的响应关系

由逐步回归分析(表7)可以看出,刺槐的生长性状与功能性状间均存在紧密联系。对刺槐胸径、地径生长有显著影响的功能性状为叶组织密度和比叶面积,胸径、地径与叶组织密度和比叶面积均呈显著负相关关系,其中叶组织密度对胸径和地径的影响最大;株高与根磷含量和叶氮含量呈显著正相关关系,其中根磷含量对株高的影响最大;冠幅与叶氮含量呈正显著相关关系。

表7 刺槐生长状况与功能性状的回归分析

3 讨论

本研究中,坡向对叶氮含量、叶有机碳含量、根氮含量、根磷含量和根组织密度有显著影响,根磷含量和比叶面积在坡位尺度上具有显著差异,这说明刺槐在不同立地条件下适应策略不同。刺槐在下坡具有较大的比叶面积和较小的叶组织密度,生长速率较快,这与李俊辉[11]、单长卷等[20]得出的结论具有相同的规律。阳坡方向因受阳光直射,水分蒸发量大而水分含量低于阴坡,为适应缺水环境,阳坡比阴坡的比叶面积更小、根组织密度更大;但由于其光照条件充足,所以与光合作用有关的叶氮含量和叶磷含量[21]表现为阳坡大于阴坡,并与土壤含水量呈显著负相关。刺槐在阳坡和下坡位生长迅速,不断合成干物质,下坡叶有机碳含量明显高于上坡和中坡、阳坡显著高于阴坡;在高生长率的同时,植物通过不断增大氮、磷元素的摄入量来满足合成蛋白质和核酸的需要[22],因此叶氮、磷含量也随坡位上升呈下降趋势。而阳坡的叶厚度、叶组织密度均小于阴坡,可能是因为刺槐在阳坡倾向于快速生长,在阴坡则着重于保守防御。在本研究中,阴坡比根长大于阳坡,且随坡位上升呈增大趋势,与土壤养分呈显著负相关关系。因为比根长反应了植物吸收水分和养分的能力[23],这说明刺槐在阴坡和上坡部位吸收养分的效率达到最高。根组织密度随坡位上升呈减小趋势,因为在相对干旱的环境中,降低根组织密度可以加快生长周转,减少水分及养分的流失,提高水分和养分的利用效率[24]。

植物在适应环境的过程中,一般需要通过多种功能性状的组合和权衡,以形成对不同异质环境的生态适应策略。本研究中,叶氮含量与比叶面积、叶磷含量与叶组织密度呈显著正相关关系,比根长与根组织密度显著负相关,与施宇等[21]在该区域的植物功能性状研究表现出相同的规律。这种相关与植物在干旱条件下适应环境的自我保护机制有着密切的关系。在干旱条件下,叶组织密度增大,叶片的周转生长速度减缓,更多的合成物质用于防御构造[25],以适应环境的胁迫,因此叶组织密度与叶磷含量呈显著正相关关系;而在水分充足的环境下,有较高比叶面积的植物为提高同化CO2的能力,会将更多的氮投入于光合作用中[26],研究中比叶面积与叶氮含量的正相关关系也证实了这一规律。比根长与根组织密度的显著负相关关系,同样反映了植物生长和防御性能之间的权衡[27]。比叶面积与叶氮含量、叶磷含量的显著相关关系和比根长与根氮之间的协变,反映了刺槐可以调节根叶形态和营养物质的分配机制,从而形成对异质环境的适应策略。此外,刺槐植物功能性状不仅在同一器官中存在相关性,在不同的器官中也存在密切关系。刺槐的叶和细根有机碳含量呈显著正相关关系,反映了刺槐在地上、地下部分营养供给的一致性;刺槐叶氮含量与根氮含量、叶磷含量与比根长、根磷含量与比叶面积均呈显著正相关关系,则说明植物的根、叶具有协变性。这都反映了刺槐在异质环境下的适应机制,刺槐通过性状间的权衡和协变来适应环境的变化,形成最佳的适应策略。

单长卷等[20]研究显示,土壤是植物的生长状况受到制约的主要影响因子。黄土丘陵区年降雨量小,光照时间长,水分蒸发量大,受坡位和坡向对光照和降雨再分配的影响,中上坡位的土壤水分和养分含量低,阴坡较阳坡贫瘠。这种干旱贫瘠的环境限制了刺槐植物体细胞的分裂和生长[28],因此叶组织密度与土壤养分呈显著负相关关系。本研究中,刺槐中上坡位生长状况明显低于下坡,阴坡明显低于阳坡。这是因为,在干旱贫瘠的环境中,刺槐通过减小比叶面积以降低植物体内的水分散失[14],将更多的光合产物投资于防卫和抵御不良环境[4],导致植株光合能力降低,生长速度减缓。植株在生长状况较差时,会减少凋落物的产生,把更多的养分留在抗逆性组织中,从而加剧了土壤的贫瘠[29],造成植株不良生长的恶性循环。研究中叶组织密度、比根长与土壤养分的显著负相关关系也验证了这一规律。磷素能够影响氮素在植物体内的迁移,二者通常呈显著正相关关系,然而本研究中根氮含量与土壤磷含量却呈现相反的规律,这是因为刺槐作为豆科植物能利用自身的固氮能力来提高根氮含量,破除了土壤磷素缺乏对氮含量的限制。分析得出,刺槐在生长过程中,每增加一个单位的叶氮含量,株高和冠幅分别增大0.391,1.105 m;每增加一个单位的叶组织密度,胸径和地径分别减小0.75,0.861 cm。这说明在有限的资源环境中,刺槐在构建防御组织的同时会减少其在生长建设上的光合产物积累,最终使植株呈现为较差的生长状况。刺槐的株高与根磷、叶氮含量呈显著正相关关系,因为磷是组成三磷酸腺苷(ATP)的重要成分,为植株吸收、运输养分提供能量,保障植株的养分水分供给,促使植株将更多的光合产物用于生长构建,因此株高在资源充足的下坡和阳坡取得最大值。可以看出,环境资源受到限制时,刺槐会调节对生长和防御组织的物质分配以适应环境,使适应成本随异质环境规律性变化。当适应成本过高时,甚至会形成形成枯梢、林木矮小的“小老树”。

4 结论

(1)刺槐在阳坡和下坡有着更高的叶有机碳、叶氮、叶磷和根磷含量,和更小的叶组织密度。说明刺槐针对不同坡位和坡向形成不同的适应策略:在阳坡和下坡对生长组织的投资更多,倾向于快速生长;在阴坡和上坡则着重于保守防御,对不利环境有更强的适应性。

(2)刺槐的功能性状与环境因子间响应关系显著,主要受土壤水分、养分和坡向的影响;功能性状间的协变和权衡关系在同一和不同器官中均存在。

(3)刺槐的株高、胸径、地径、冠幅均随坡位升高而显著减小,阳坡株高、胸径、地径、冠幅均大于阴坡。综合不同立地条件下刺槐功能性状、生长形态变化规律及其适应策略,刺槐在阳坡和下坡具有更好的生长状态,能发挥相对较大的生态收益。

本研究在植物功能性状对环境变化响应规律的基础上,进一步分析了这种适应对生长的影响,对深入理解黄土高原“小老树”的形成具有重要意义,也对选择合适的立地环境提供了理论基础。然而试验中缺乏对刺槐林龄的考虑,当林龄不同时,刺槐的适应机制及生长成本可能会出现不同的变化规律,这需要在之后的研究中加以验证。