脊柱定点旋转复位法结合小针刀松解治疗腰椎小关节紊乱症的临床疗效分析

贺志亮,王德成,张 慧

腰椎小关节紊乱症,又称之为腰椎小关节错峰,属中医学“筋出槽,骨错缝”范畴,多由于轻度的急性腰扭伤致关节突关节扭动,致使滑膜嵌插入关节内,临床表现为腰部后伸受限和伴或不伴下肢疼痛的单侧腰痛[1-3]。因椎小关节紊乱引起的腰痛约占门诊慢性腰痛的15%~40%[4],以往临床多以“腰肌劳损”为诊断进行治疗,效果并不理想[5]。近年来,腰椎小关节紊乱已逐渐被广大学者所认识。目前治疗手段丰富,西医治疗主要以口服消炎、解痉、镇痛药物,以及局部封闭治疗为主,对经治不愈的患者可选择腰神经后支切断术、腰神经后支射频术等手术治疗,其优点为疼痛缓解较快,但容易导致脊旁肌群失神经退变,引起功能障碍[6]。传统卧位斜板法为纠正小关节紊乱的常用手法,属于长杠杆手法。多通过术者双肘触探感知或闻及关节弹响即时判断手法操作成功与否,但该法针对性不强、定位不准、力量分散、手法成功的标准不明确[7]。而脊柱定点旋转复位手法仅针对受累节段的后关节紊乱进行微调整,针对性强,定位准,力量集中,手法成功的标准明确[8]。针对腰椎小关节紊乱后伴随关节突关节囊及周围软组织痉挛或炎性等改变的病理特点,笔者采用脊柱定点旋转复位法结合小针刀松解的治疗方式,并与单纯脊柱定点旋转复位法为相对照,现报告如下。

1 资料与方法

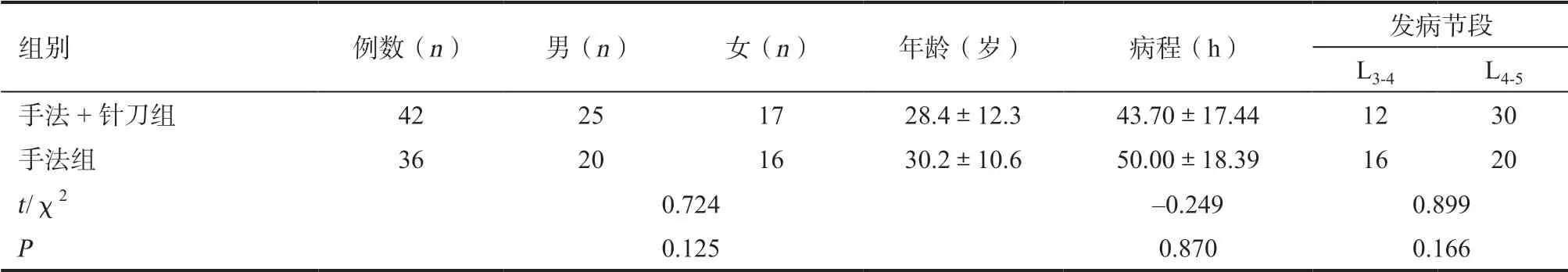

1.1 一般资料 选择2016年6月—2018年8月就诊于北京市通州区中西医结合医院,北京德尔康尼骨科医院急、门诊腰椎小关节紊乱患者共78例,采用匹配、配对设计方法研究,进行前瞻性非随机对照研究。其中手法加针刀组42例,单纯手法组36例,两组在性别、年龄、病程及发病节段上均无统计学差异(P>0.05),说明基线相平,具有可比性,见表1。

表1 两组基本资料比较

1.2 诊断标准 腰椎节紊乱的诊断目前尚无统一标准,临床上主要根据症状与体征进行诊断而非影像学方法[9]。参照《腰椎疾病比较影像学》、《临床诊疗指南·骨科分册》等著作、文献拟定如下[10-12]。(1)腰部损伤史,发病前常有弯腰搬运重物或腰部扭转动作;(2)脊柱代偿性后凹或侧凸;(3)急性发作腰部可持续性剧痛,慢性发作可呈腰部酸痛,前屈位受限;腰椎在后伸位时疼痛加剧;(4)腰痛部位与腰椎小关节紊乱一侧一致,健侧压痛不显,患侧腰部肌肉痉挛、僵直,按压可向骶部及大腿、臀部放射,但痛不过膝,没有下肢神经缺失征,直腿抬高试验阴性;(5)腰椎CR示大部分无明显改变,X线片示部分小关节关节面模糊、间隙变窄,少数有脊柱侧弯,腰椎生理前凸减小或消失;(6)腰椎CT示关节突增生,间隙增宽,对合不良,关节突关节退变,软骨下硬化,关节内碎骨等。

1.3 纳入标准 (1)符合腰椎小关节紊乱症诊断标准;(2)年龄18~60岁;(3)触诊见患椎棘突向左或右偏歪;(4)患椎关节突关节体表投影处压痛,伴或不伴有腰臀部放射痛。

1.4 排除标准 (1)不符合上诉诊断标准;(2)因腰椎间盘突出,腰椎管狭窄,腰椎滑脱,腰椎骨折,严重骨质疏松症等其他疾病引发的腰腿痛;(3)合并有严重的心脑血管疾病的患者;(4)有凝血功能障碍,皮肤破损、感染,血糖控制不合格的糖尿病的患者,孕妇哺乳期患者

1.5 治疗方法 针刀+手法组:依据腰椎正位X线片棘突偏歪情况,确定腰椎小关节紊乱责任椎体,患者取俯卧位,触诊偏歪棘突及患侧椎旁肌肉,结合术前X线片,可确定关节突关节体表投影位置,平均距离为脊柱旁开2~2.5 cm。予2%的盐酸利多卡因局部麻醉,使用Ⅰ型2号小针刀,刀刃与脊柱纵轴线平行,垂直刺入皮肤,逐层深入,直至刀头抵达骨面,调整刀刃方向与脊柱冠状面略呈45度角,铲切关节囊,松解、剥离紧张、粘连的关节囊及周边软组织2~3刀,刀下有松动感后出针,松解过程中询问患者是否有下肢神经根症状,如有应及时调整针刀方向。按压进针点2~3 min,无菌敷料包扎。脊柱定点旋转手法采用冯氏手法[13]:患者于复位椅上取坐位,助手辅佐固定下肢,施术者从患者背后以一手拇指触诊确定受累椎体棘突(受累间隙上位椎体),逆偏歪方向抵住棘突,另一手旋转患者躯干,当定位拇指感到棘突发生纠偏复位方向的旋转移动后(不一定出现弹响声),立刻停止躯干旋转动作并缓慢返回。复位后立即通过触诊明确受累椎体活动度是否改善。若改善不明显,以同样姿态向相反方向使躯干再做一次助力旋转,但此时定位拇指仍以逆棘突偏歪方向扳抵棘突,再次发力使受累椎体产生纠偏复位方向的旋转移动。一般通过2次旋转即可完成手法。手法组:除不予以针刀松解外,其余操作同针刀+手法组。以上操作每周治疗2次,疗程2周。

1.6 疗效评价 于治疗前,及第1次、2次、3次、4次治疗后共5个观察点进行疗效评估和指标测量。如治疗未满4次已达临床治愈即终止治疗,并于末次治疗后进行临床评估。

1.6.1 腰痛压痛值测量 采用压痛测试仪测量(中国中医科学院望京医院研制,ZL2005 20142236.5),测量仪由压力感受探头、压力感受器,信号调理模块,充电器、数字电压表等五部分组成。操作方法:应用前首先将数字电压表调零,患者手握控制器,结合患者自己指示痛点,医者做棘突,棘突间,关节突,椎旁肌肉广泛触诊,以拇指端由轻到重探试性缓缓按压,一般以明显痛感为止,重点是关节突关节体表投影处,找出最痛压痛点。此时医者用压痛测试仪压力感受器按压,当患者明显感受到痛感时,患者按压控制器按钮,记录数字电压表压力值,最大压强不超过600 kPa(6 kg/cm2),定义为无压痛阈值,换算成压力即47.1 N/cm2。以后各次检查时测量时间,测量疼痛部位保持不变。

1.6.2 Oswestry功能障碍指数问卷表(Oswestry disability index,ODI) ODI在国内外被广泛应用,具有良好的效度、信度和反应度,并在脊柱外科领域作为“金标准”评定和观察治疗效果[14-16]。Oswestry功能障碍指数问卷表(ODI)由10个问题组成,包括疼痛的强度、生活自理、提物、步行、坐位、站立等10个方面的情况,每个问题包括6个选项,分值为0~5分,总分最高分为50分,最低分为0分,分数越高表明功能障碍越严重。

1.6.3 责任椎体病理性旋转位移测量 责任椎体病理性旋转位移测量[17]:责任椎体是指侧弯旋转违反力常规的椎体,即触诊查体中出现 “棘突偏歪、棘旁压痛、棘间隙不等、棘上韧带肿胀”等体征的椎体。拍摄腰椎立位 X 线片,采用美国Logan脊柱X射线软件分析系统测量该椎体旋转位移值。具体测量方法如下:(1)标记单个椎体的4个角,然后画对角线,对角线的交叉点即该椎体的中心点,过中心点作垂直于椎体上缘的垂线A;(2)标记椎板内结合点,过结合点作垂直于椎体上缘的垂线B;(3)垂线A与垂线B之间的距离C,即该椎体相对中心轴线的旋转位移值。见图1。

图1 责任椎体病理性旋转位移模式图

1.7 疗效评定 根据治疗前后ODI评分,以改善率评价疗效,改善率=(治疗后评分-治疗前评分)/(满分-治疗前评分)×100%。根据改善率将疗效拟定为治愈(改善率100%)、显效(80%≤改善率<100%)、有效(60%≤改善率<80%)、无效(改善率<60%)。

1.8 统计学方法 采用SPASS20.0对数据进行处理。计量资料均行正态分布检验,并以平均数±标准差表示();对符合正态分布检验的数据,组间比较采用独立样本t检验,组内采用配对t检验;不符合正态分布检验的数据采用Wilcoxon秩和检验。计数资料采用χ2检验。P<0.05差异具有统计学意义。

2 结果

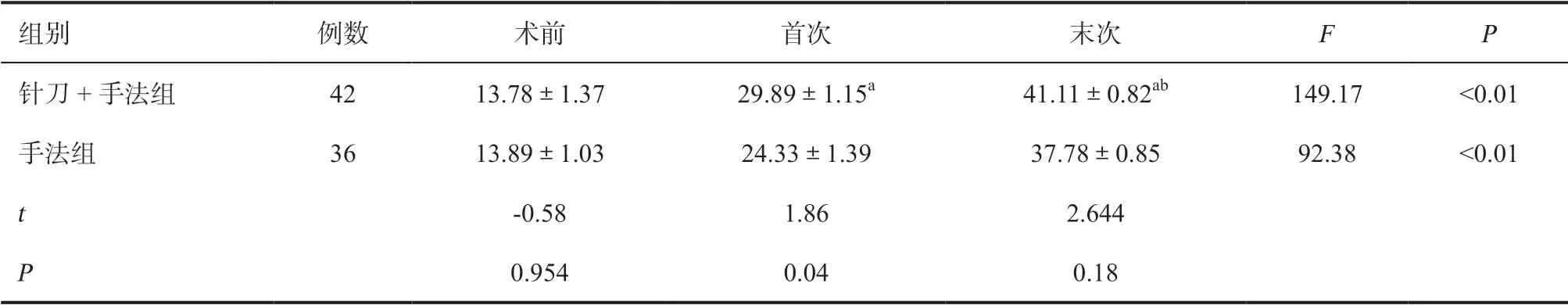

2.1 两组压痛值组内、组间比较 针刀+手法组和单纯手法组,组内比较时,2组治疗后各观测点腰椎压痛值较术前均有显著改善,且末次治疗后腰椎压痛评分改善优于首次治疗后,差异具有统计学意义(P<0.05);组间比较时,术前两组压痛值差异无统计学意义(P>0.05);首次及末次治疗后,针刀+手法组压痛值改善优于单纯手法组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组术前术后组内及组间压痛值比较(N/cm2)

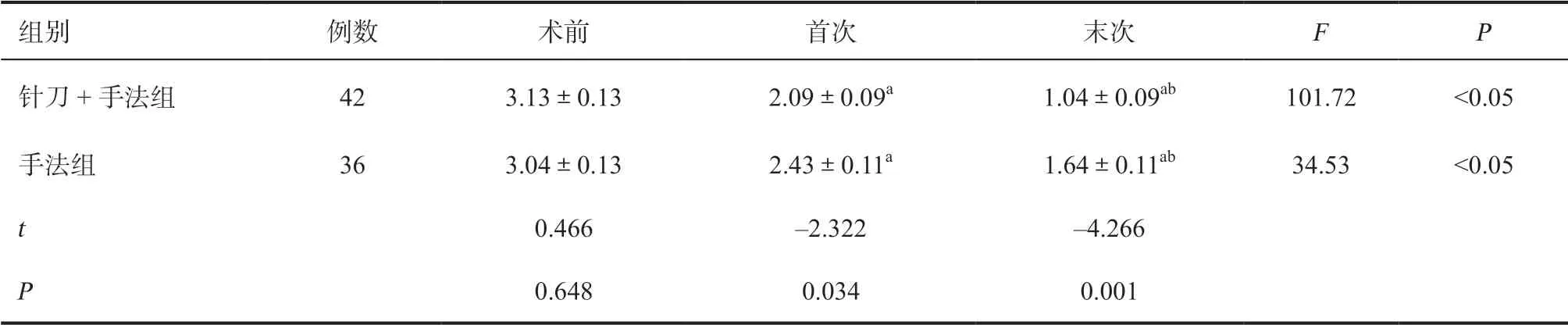

2.2 两组ODI评分组内、组间比较 针刀+手法组和单纯手法组,组内比较时,两组治疗后各观测点腰椎ODI评分较术前均有降低,且末次治疗后腰椎ODI评分改善优于首次治疗后,差异具有统计学意义(P<0.05);组间比较时,术前两组ODI评分差异无统计学意义(P>0.05);首次及末次治疗后,针刀+手法组ODI评分改善优于单纯手法组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组术前术后组内及组间ODI评分比较

2.3 两组椎体位移比组内组间比较 针刀+手法组和单纯手法组,组内比较时,两组治疗后各观测点腰椎位移较术前均有显著改善,且末次治疗后腰椎位移评分改善优于首次治疗后,差异具有统计学意义(P<0.05);组间比较时,术前两组责任椎体位移差异无统计学意义(P>0.05);首次及末次治疗后,针刀+手法组责任椎体位改善移优于单纯手法组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组术前术后组内及组间椎体位移比较(mm)

2.4 两组总有效率比较 两组总有效率比较,针刀+手法组总有效率、治愈率明显优于单纯手法组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组总有效率比较

2.5 两组治愈患者人均次数比较 针刀+手法组治愈人次,治疗次数及人均治疗次数均明显优于单纯手法组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表6。

注:a针刀+手法组较手法组显著升高,P<0.05

3 讨论

3.1 脊柱定点旋转复位手法结合针刀松解治疗腰椎小关机紊乱症的理论依据 腰椎小关节紊乱症是临床上常见病、多发病,易复发,男性多于女性[18],在慢性腰痛患者中的比例高达21%~41%[19]。有学者将腰椎小关节紊乱症根据其局部病理改变分为小关节错缝型(Ⅰ型)、小关节滑膜嵌顿型(Ⅱ型)与小关节炎型(Ⅲ型)3个类型[20]。但无论是哪种分型,其发病机制为当腰椎处于前屈状态,突然转身起坐或扭身取物,腰肌不协调的收缩牵拉腰部,使关节突位置失常,随即滑膜被吸入关节间隙形成嵌顿或关节突关节错缝不能复原,从而对滑膜产生挤压,造成充血肿胀,产生局部无菌性炎症,刺激脊神经后支的神经末梢,进一步引发疼痛和反射性肌肉痉挛[21-22]。因此治疗的关键在于通过旋转复位手法纠正错位的关节突关节。常见的旋转复位手法主要有“传统斜扳法”和“冯氏脊柱定点旋转复位法”[13]。传统斜板手法属于长杠杆手法,多通过术者双肘触探感知或闻及关节弹响即时判断手法操作成功与否,该法针对性不强、定位不准、力量分散、手法成功的标准不明确[23]。甚至有些医师为了追求弹响,采取加大旋转力度和反复多次的斜扳法,而这种过重的旋转手法对腰椎关节突关节囊具有潜的伤害,也会造成一部分患者腰痛加重[24]。这也是笔者在临床工作中慎用腰椎斜扳手法的重要原因。而冯氏脊柱定点旋转复位法属于长短杠杆结合手法,通过采用适宜的屈曲、侧弯、旋转角度,使折顶力集中在该角度顶点——受累节段紊乱的后关节,长杠杆的肩带力使该关节发生失稳,短杠杆的顶推力使患椎弹性复位。由于短杠杆力直接作用于受累后关节,所以关节纠正更为轻巧,针对受累节段的后关节紊乱进行微调整,具有针对性强,定位准,力量集中,手法成功的标准明确等优点[8],但常可因患者腰肌紧张、弯腰障碍等原因难以操作[25]。而针刀在软组织松解方面有着独到的优势,针刀不仅具有“针”的疏通经络、行气活血、止痛的作用,又具有“刀”之切割、剥离、松解、铲磨、削平之功,通过铲切粘连的关节,对外部肌肉、筋膜、肌腱和韧带的松解来调节关节平衡,从而消除小关节的无菌性炎症,从而起到缓解疼痛的作用[26]。因此二者结合,针刀的松解作用可缓解关节突关节周围软组织的痉挛,减张腰肌的紧张状态,缓解脊柱两侧不对称的应力,使椎体韧带牵拉力平衡[27],为脊柱定点旋转手法操作获得充裕的弯腰角度,避免了因患者弯腰障碍强力旋转造成的医源性损伤。本研究中,针刀加手法组在首次治疗后及末次治疗后腰椎功能ODI评分较单纯手法组均有显著的降低,其中重要的一个表现即为腰椎活动度的改善。

3.2 责任椎体旋转位移程度改善为腰椎功能改善提供客观量化指标 腰椎关节突关节是一个运动幅度较大的力传导系统,以平衡导向为主,同时承受压缩、拉伸、剪切、扭转等不同类型的负荷。但无论何种形式的负荷,当脊柱活动时,小关节内的压力,甚至在同一关节内上下端的压力变化也不一致,这种受力不均匀的现象,是形成小关节位移(紊乱)一个的重要内在因素[28]。腰椎小关节位移(紊乱)的变化,会造成责任椎体耦合运动失常,产生力学不稳定,受累的椎体在脊柱载荷作用下可出现“骨错缝(椎体位移)”,表现为棘突偏歪、棘间隙不等、棘突旁压痛、棘上韧带肿胀四大体征,这种通过触诊判定责任椎体位移的方法,其可靠性和实用性已经被证实[29],且有学者进一步证实棘突偏斜与小关节不等宽同时存在,棘突偏斜部位与压痛部位一致,腰椎侧弯其程度与疼痛程度有关等,这些椎体“病理性旋转位移”的客观表现具有重要的力学诊疗临床意义[30]。通过客观的记录,以此来评价责任椎体旋转位移的程度,以及软组织压痛阈值的变化是评价手法有效性的一项重要参考指标。美国Logan脊柱X线分析系统能够准确记录责任椎体在冠状位上的旋转位移变化,压痛测量仪能够准确测量相同部位不同治疗时间段软组织压痛阈值的变化,通过治疗前后椎体位移变化,结合压痛测量仪客观数值的反映可以量化手法治疗的客观性。本试验中,两组末次治疗与治疗前的差值,无论是针刀加手法组还是单纯手法组,ODI评分变化均与压痛阈值,及椎体位移改善率变化趋势一致。说明伴随责任椎体位移的改善,以及腰椎压痛阈值的增高,腰椎功能得以逐步改善。

3.3 针刀+手法治疗腰椎小关节紊乱症的总体疗效评价 本研究中,针刀+手法治疗组总有效率为95.23%,显著优于单纯手法组83.33%(P<0.05),且能显著缩短治疗时间(P<0.05),在提高压痛阈,改善责任椎体旋转位移方面,改善腰椎功能方面显著优于对照组。笔者认为,这可能与松解椎旁软组织,重塑脊柱肌肉平衡有关。平乐正骨“筋滞骨错”理论特别强调,几乎所有颈肩腰腿痛疾病均可由筋(软组织)的异常所引起,筋伤是疾病发生和存在的主要矛盾;因此在临床治疗中应充分重视筋异常的调理和疏通,通过治筋、调筋、养筋,同时兼顾骨错,从而达到缓解疼痛、改善病情的目的[31]。从腰椎小关节紊乱症发病的机制来看,腰部闪挫扭伤的瞬间不可避免会引起关节突关节滑膜的充血水肿,产生剧烈的疼痛和反射性肌肉痉挛,而关节闭锁导致神经卡压,肌肉痉挛和紧张,又可对肌肉造成继发性损伤[32],如此循环往复。传统治疗上,主张先行一系列脊柱推拿放松类手法,然而在实际临床中一方面患者痉挛性疼痛难以耐受点、按等放松类手法,其次关节突关节周围软组织深厚,一般手法难以深达到痛点。针刀可以直达病所,缓解疼痛,结合脊柱整脊手法,临床效果更佳。安光辉等[33]的一项系统再评价研究也显示只有有限证据支持常规的脊柱推拿治疗腰背疼痛优于其他干预,而结合整脊手法相对其他疗法能显著改善急慢性非特异性腰背痛患者的疼痛和功能状态。这也与本研究的结果类似。

综上针刀+手法治疗腰椎小关节紊乱症总体疗效优于单纯手法组,其在缓解疼痛,改善责任椎体位移,改善腰椎功能方面疗效优于单纯手法组。但限于条件有限,盲视化针刀在松解关节突关节周围软组织方面,其精确性略差与超声引导下可视化针刀的操作,其次本研究中样本量较小,未设置随访观察,可能对研究结果产生一定偏倚,这也是下一步研究计划需要更加严格执行的方面。

——壮肾