腹腔镜下直肠癌根治结肠拖出吻合术治疗低位直肠癌12例临床分析

窦广忠,石 洋

直肠癌是临床上较为常见的一类消化系统恶性肿瘤,其发病率居世界常见恶性肿瘤第3位。在我国,结直肠癌居恶性肿瘤致死因素的第4位[1],严重危害人类健康。随着环境和饮食剧变,在我国,结直肠癌的发病率和死亡率分布具有以下特点:男性高于女性,城市高于农村,发病率和死亡率均随年龄增长而上升。手术后局部复发和远端转移是导致患者预后差的主要原因[2]。

腹腔镜下直肠癌手术是近l0余年发展起来的技术,具有手术创伤小、术后切口疼痛轻、肛门排气早、住院时间短等优点[3-4]。但对于低位直肠癌,操作较为困难,大多需行回肠预防性造口。笔者开展腹腔镜下直肠癌根治结肠拖出吻合术治疗低位直肠癌12例,取得了良好的治疗效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组12例为天津市人民医院2017年6月—12月收治的低位直肠癌患者,其中男7例,女5例;年龄范围64~74岁,平均(68.3±6.2)岁。术前均行肠镜检查及肿瘤活检病理检查,明确诊断为直肠癌。12例患者的临床基本资料见表1。

表1 纳入研究的12例患者临床基本特征

1.2 手术方法 第一次手术:术前准备同常规开腹手术,气管静脉复合全身麻醉,术前放置胃管和尿管,取头低臀高截石位,手术分2步进行:先行腹部手术,后行会阴部手术。腹部手术:在脐上缘正中做观察孔,穿刺建立CO2气腹,气压维持在12~14 mmHg,确定肿瘤位置和有无转移,关键查看肝脏、大网膜及盆腔情况。用超声刀打开乙状结肠右侧侧腹膜,沿髂血管表面向上分离结肠系膜至肠系膜下动脉根部,清扫淋巴结,注意保护输尿管,于肠系膜下动脉及左结肠动脉根部切断。切开降结肠处侧腹膜(必要时游离脾曲),注意保护结肠边缘动脉,从右向左分离乙状结肠系膜,并向下沿直肠后间分离直肠系膜至肛提肌水平。

会阴部手术:充分扩肛,用Longstar 拉钩充分暴露肛管,距肿瘤下缘1 cm直视下环形缝合封闭肠腔,于齿状线上方环形切开直肠黏膜、肌层,向上分离至肛管直肠环上缘,与腹部手术组会合,将直肠连同已游离的乙状结肠拖出,距肿瘤上缘l0~15 cm切断,肛门外保留肠管5 cm左右。在保证近端结肠无张力血运良好的条件下,将肛管周围组织与结肠壁间断缝合固定,盆腔放置引流管,术毕,不做回肠预防性造口,术后常规护理,保留尿管10天以上,观察拖出肠管血运及排气情况。

第二次手术:术后两周左右,拖出肠管与周围组织已粘连,血供界限已明显,此时再次手术切除多余肠管。取腰麻,截石位。用Longstar拉钩牵拉肛门周围皮肤,暴露肛管,将肠壁与肛管处粘连分离,于齿线处全层切除多余肠管,后行间断缝合,尽量保证齿线组织覆盖与肠管断端之上,止血满意后术毕。术后第2天即可进正常饮食,每日定时坐浴换药。术后12周进行肛门压力测定。

2 结果

2.1 术中情况 12例患者手术均获成功,无中转开腹,术中无严重并发症发生。手术时间170~200 min;术中出血量100~250 mL;术后结肠排气时间2~4 d,平均(2.8±0.7) d。

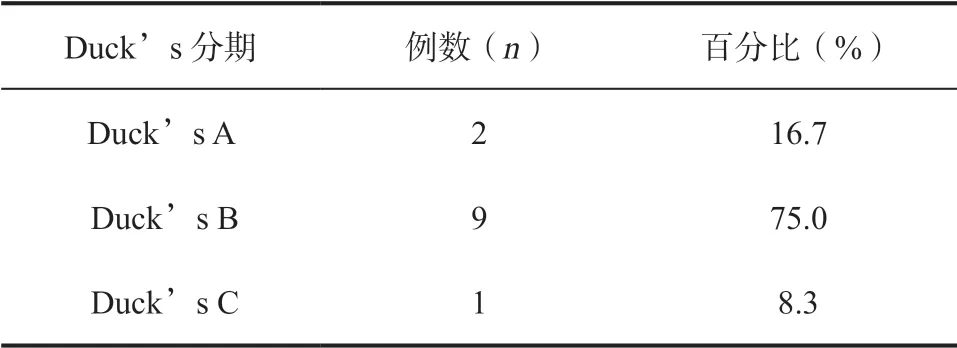

2.2 术后并发症及相关功能情况 术后并发症情况:1例术后第8天出现拖出肠管边缘大出血,给予缝扎止血;2例术后肠管缺血,1例发生坏死,给予换药等保守治疗后,坏死肠管自肛门处脱落,坏死范围未进一步向上延伸,后发生吻合口狭窄,予扩肛治疗后缓解。术后病理:切除淋巴结均大于12枚,平均(13.5±1.2)枚,环周切缘均为阴性。术后病理分期:Duck’s A期2例,Duck’s B 期 9例,Duck’s C期1例。术后随访7~10个月,无远处转移及局部复发。术后肛门功能评价:术后半年患者均可控制排气排便。排便次数:3~4次/ d者5例,5~6次/ d者5例,>6次/d者2例。肛门压力测定显示肛门括约肌静息压(64.3±5.8)mmHg,最大收缩压(140.2±25.3)mmHg,最大耐受量(120.5±14.9)mL,初始感觉阈值(11.5±4.6)mL,直肠顺应性较正常降低,肛门直肠抑制反射均显示较正常减弱但均存在,见表2~4。

表2 患者术后并发症发生情况

表3 患者Duck分期

表4 术后排便情况

3 讨论

直肠癌根治结肠拖出吻合术又称为改良Bacon术,由我国周锡庚教授率先开展并进行相关临床研究[5],该手术的实质是保留了外科肛管并将结肠远端经外科肛管拖出,后经过临床实践,逐渐趋于完善[6-8]。美国结直肠外科医师协会于2004年发表了认可声明,可取得与开放手术相同的疗效[9]。Wexner等[10]报道50例经肛拖出式直肠低位前切除术和52 例常规经腹低位直肠前切除术的对照研究结果,认为两组之间治疗效果差异无统计学意义。近期国内学者采用改良Bacon术治疗低位直肠癌,亦取得满意疗效[11]。目前认为改良Bacon术的适应证包括:(1)肿瘤TNM分期不晚于T4aN0M0,分化程度高;(2)肿瘤下缘距齿线>2 cm,肿瘤累及肠壁不超过1/2 圈,肿瘤直径不超过3 cm; (3)低位直肠息肉怀疑有恶变;(4)不宜行局部切除的早期癌或高级别上皮内瘤变;(5)低位直肠肿瘤患者有强烈的保肛意愿[12]。

随着对直肠癌病理认识的深入,目前直肠癌保肛术中首选腹腔镜双吻合技术,但如果直肠肿瘤位置较低,难以确定下切缘,封闭肿瘤下切端较为困难或者肥胖及骨盆狭窄患者,多采用经括约肌间切除术(ISR)或经肛门全直肠系膜切除术(TATME),但上述术式常规均需要行回肠预防性造瘘,需要再次行腹部手术。本组患者多为老年患者,合并症较多,故采用腹腔镜改良Bacon术治疗低位直肠癌,用拖出方式处理直肠下切缘,可以直视下确定下切缘[7];盆腔内无吻合口,故常规不行预防性造口,术后待局部粘连形成后,再次腰麻下处理下切端,恢复肠道连续性,无需再次进入腹腔,创伤小。术后病理证实手术切除肿瘤彻底,且手术安全性较高。

改良Bacon手术常见并发症为肠管缺血、盆腔感染、吻合口狭窄等[7]。在腹腔镜直肠乙状结肠手术中导致近端肠管血运障碍的因素主要有两个方面:一是结肠系膜血管的解剖学因素,具体来说是指结肠系膜边缘血管弓的解剖变异;还有就是手术过程中操作不当的因素,包括术中损伤边缘动脉弓,体外操作部分对系膜过度的牵拉、捻挫或卡压等。本术式需将降结肠及乙状结肠充分游离,并拖出肛门,可能造成肠管张力过大,影响血运。同时由于拖出肠管系膜肥厚,肛门括约肌痉挛也有可能造成肠管缺血。本组病例中最为严重一例并发症为拖出肠管缺血,后坏死肠管自肛门缘部位脱落,所幸未引起严重腹部症状。分析原因多与边缘动脉破坏、肛管括约肌持续收缩以及微循环障碍所致。此例术后并发症不但与手术本身情况有关,同时可能与患者术前肛门功能有关。随着手术经验增加,为避免肠管缺血发生,笔者建议腹腔镜下充分游离乙状结肠及降结肠,必要时游离脾曲,游离好的血供良好的结肠应无张力,可拖出肛门外3~5 cm,务必注意保留边缘动脉,术后注意控制血糖,并建议常规术后给予前列地尔扩血管治疗。术后尽量减少外科肛管对拖出结肠系膜的压迫,适当延长保留尿管时间,防止自主排尿困难引起过度用力等情况发生。近期我科室已准备联合术中造影观察近端肠管血运,进一步保证手术安全性。

综上所述,笔者总结直肠癌根治结肠拖出吻合术具有以下特点:(1)是一种腹部免切口的微创手术,创伤较小,行二次手术简便,患者恢复快;(2)腹腔内无吻合口,不存在吻合口瘘的风险,无预防性肠造口的必要[13-14];(3)将直肠拖出肛门外直视下切除病灶,在保证下切缘安全性的前提下,还可以尽量多的保留齿状线上的直肠及完整的括约肌复合体[15],改善术后肛门的控便功能;尤其适用于高龄及合并较多基础病的低位直肠癌患者。

本研究也存在一定的局限性,首先,纳入患者的例数较少,临床证据级别较低,统计学效能不高;其次,患者均来自一个医疗单位,可能存在患者的选择性偏倚。因此,下一步应继续扩大样本量,进行前瞻性多中心临床对照研究,进一步评估该手术方式的临床效果及价值。