中央戏剧学院图书馆粗纹唱片数字化实践

余 姝

1 概述

粗纹唱片(Standard-playing Record,SP)也称快转唱片或虫胶唱片,以紫胶虫的分泌物为原料制作而成,播放速度为每分钟78转,一般单面播放不到4分钟,是20世纪早期广泛使用的音响资料。1891年德国人贝林纳(Emily Berliner)发明以虫胶为材料制作唱片的方法[1],从此唱片进入商品市场,成为各阶层广泛使用的声音欣赏和传播载体。由于这种唱片盘面用于记录声音变化的声槽密度低且槽纹粗,故称为“粗纹唱片”。随着录音技术发展,1948年密纹唱片开始量产,凭借播放时间长和音质清晰等优势,迅速取代粗纹唱片。1950年代开始,粗纹唱片在世界范围内逐渐被淘汰。我国淘汰粗纹唱片的时间是20世纪70年代初,根据中国唱片厂《样片检听登记簿》记录,我国最后一张粗纹唱片的检听时间是1972年5月29日,此后由于产品更新换代,粗纹唱片便不再出版[2]。

作为现存最早的实体音响资料,粗纹唱片保存有19世纪末至1970年代间我国大量戏曲、曲艺及音乐的录音历史资料,新中国成立前,我国至少有1,064 名戏曲演员、172 名曲艺演员、189 名歌唱演员、70 名独奏演员和49 个音乐团体灌制粗纹唱片并保留至今[3],发行总量约60 余万张[4];新中国成立后,我国粗纹唱片共出版8,019种,发行数量达8,600余万张[4]。这些唱片记录了当年各艺术门类的发展状况,保留了各艺术流派早期的经典作品,具有很高的艺术价值和历史价值。然而,由于原材料虫胶的特殊性,粗纹唱片普遍出现霉变、脏污、腐蚀、开裂等问题,部分唱片达到甚至超过片体基材的保存年限,面临损毁和消失的危险。粗纹唱片和其承载的珍贵历史声音都急需保护,数字化是现阶段保存和利用这类珍贵资源的最佳方式。

2 我国图书馆粗纹唱片数字化现状

笔者以中国知网中相关研究论文为依据,结合各图书馆网站上的馆藏资源介绍,对国内图书馆的粗纹唱片数字化情况进行调研。国内收藏有粗纹唱片并开展相应数字化工作的图书馆不多,集中在“海派文化”发源地上海,以及主要的音乐院校图书馆。调研情况见表1。

表1 国内图书馆粗纹唱片及数字化情况(部分)

中央戏剧学院图书馆(以下简称“中戏馆”)现有粗纹唱片5,000余张,是馆藏特色资源的重要组成部分;2016年分阶段启动粗纹唱片数字化工作,首期项目选取1,500张粗纹唱片作为数字化对象。本文以中戏馆粗纹唱片数字化的实践为例,着重从数字资源规范化建设的角度出发,对粗纹唱片的数字化标准、数字化流程和元数据设计环节进行记录,希望对业界的同类研究有所帮助,也希望引起粗纹唱片收藏机构的重视,促其深入了解自身所藏唱片的具体情况,加快粗纹唱片的保护及数字化进程。

3 馆藏粗纹唱片的基本情况

建国初期,中戏馆从华北大学三部、南京国立戏剧专科学校及中央文学讲习所继承了大部分的粗纹唱片,在此基础上,陆续进行唱片的采购并接收捐赠,逐步形成现有的粗纹唱片规模。20世纪80年代后期,由于磁带和CD等新型音频载体出现,中戏馆便将读者鲜少使用的粗纹唱片以及相关的播放唱机登记造册,全部搬至仓库中,作为老旧历史文献统一封存。数字化前期对馆藏粗纹唱片的情况进行梳理。

3.1 唱片品牌

以新中国成立为分水岭,旧中国的唱片品牌,除三大巨头“百代”“大中华”“胜利”外,当时颇具影响力的还有“高亭”“蓓开”“长城”“新月”“开明”“国乐”“荣利”“百乐”“太平”“蓝鸟”等十几个,以及部分唱片品牌的副牌,如“丽歌”“宝塔”等;新中国的唱片品牌,有建国初期的“人民唱片”“红唱片”和“中华唱片”,而1955年至1979年之间的“中国唱片”是当时我国唯一的国产唱片品牌。

3.2 唱片内容

内容涉及京剧、地方戏曲、曲艺、电影歌曲、器乐曲等诸多艺术门类。京剧唱片的数量最多,包涵20世纪早期各京剧流派的代表剧目及经典唱段,演唱者遍及生旦净末丑各行当的名家名角。生角有林树森、姜妙香、马连良等,旦角有四大名旦、四小名旦、李多奎等,净角有郝寿臣、侯喜瑞,金少山等,丑角有萧长华、马富禄等。地方戏曲唱片包括白玉霜的评剧、袁雪芬的越剧、白驹荣的粤剧等几十个剧种;曲艺唱片包括刘保全的京韵大鼓、乔清秀的河南坠子、小蘑菇的相声等。流行歌曲唱片则收录有黎明晖、黎莉莉、王人美等明星演唱的作品。尤为重要的是,粗纹唱片中收录有我国已消亡剧种的早期历史录音资料。2015年我国有地方戏曲剧种348个,20世纪八九十年代消亡的剧种19个,如朱春、清戏、昆弋[18]。中戏馆在粗纹唱片整理时,就发掘出部分已消亡剧种在民国早期由名伶灌制的唱片,如白云生唱的昆弋《春香闹学》和《刺虎》合一张(片号54137AB),庞世奇唱的昆弋《学舌》和《天罡阵》合一张(片号54144AB),均由美国胜利唱机公司1929年灌制。此外,粗纹唱片留存了部分被列入已失传范畴的唱腔唱段[19],如1934年金少山在百代公司录制的唱片《托兆碰碑》(片号34916AB)中“杨七郎唱段”、1925年马连良在高亭录制的《祭泸江》(版号Teb52,片号A240306)中“诸葛亮唱段”。这些珍贵的唱片资料对传承和复兴民族艺术极具参考价值。

3.3 发行年代

从20世纪初的“英商谋得利唱片”和“役挫唱盘”直至建国初期的“人民唱片”“红唱片”,再到1950年代的“中国唱片”,中戏馆都有收藏。比如,1905年王桂英在Victor公司灌制的《算糧登殿》(片号7501),单面钻针10 寸唱片,片芯盖有标志性的“英商谋得利”蓝色印戳,是中戏馆目前整理出的最早唱片;役挫时期的唱片则有常荣福唱的《祭长江一段》(片号22194),是1908年胜利公司灌制的,发行时间早且存世量少,故极具文物价值和收藏价值;黎明晖的《葡萄仙子》(片号2500AB-2504AB),是大中华唱片公司在1926年灌录的,被称为我国“第一首流行歌曲”。此外,新中国第一张红唱片《新中国的青年》和《垦春泥》(片号6996甲乙),以及抗美援朝时期的红唱片《抗美援朝进行曲》和《抗美援朝保家卫国》(片号7001 甲乙),更是粗纹唱片中难得一见的珍品。

4 粗纹唱片的数字化

4.1 数字化标准的制定

粗纹唱片数字化涉及的标准和规范,包括数据加工标准规范、元数据标准规范,以及数字资源保存的标准规范等。目前国内外有关资源数字化的规范和理论非常完善,图书馆可以直接采用国际或者国内专业领域的相应规定,结合馆藏发展规划和读者群的使用特点,进而形成本馆的粗纹唱片数字化标准。图书馆必须重视标准和规范的制定,这是数字资源持续建设和共享的基础。中戏馆侧重于粗纹唱片的声音重现和音频修复,因此,在唱片数字化信息采集时,使用的是“国际音响及音像档案馆协会”(International Association of Sound and Audiovisual Archives,IASA)于 2005年 12月 出 台 的 指 南《IASA-TC 03音频遗产保护:道德规范、原则和保存策略》。此指南作为音频资料保护的国际行业标准,在技术层面规定了声音档案的记录、保存和存取标准,数字加工规定相对成熟,音频修复参数设置更高;而在标引和保存等其他环节,中戏馆采用更具资源管理优势的数字图书馆相关标准,如大学数字图书馆国际合作计划(China Academic Digital Associative Library,CADAL)的《音频资料描述元数据标准规范》《数字资源长期保存规范》。

4.2 唱片整理流程

(1)唱片清洗。主要是去除唱片音槽内的灰尘和霉菌,以便后期音频采集时最大程度地还原唱片的原始声音,更是为妥善保护唱片原件。清洗时需注意两点,一是控制清洗时间,粗纹唱片片体大多以15%左右的虫胶,混合一定比例的纤维、滑石粉和碳粉加热压制成型,长时间接触水会使唱片吸水产生膨胀,损坏唱片片体的同时,增加唱片还放时的噪音,因此图书馆在清理时,应该尽量缩短唱片清洗时间,一般需控制在30秒以内;二是选择清洗溶剂和清洗设备,粗纹唱片槽沟较深,底部的污物需要借助特殊设备和溶剂才能洗干净,中戏馆采用Keith Monks的唱片清洗机和清洗剂进行清洗。清洗过程与播放唱片一样,随着唱片的转动,清洁剂会随着细毛刷均匀地扫在碟片表面,转动的同时细毛刷即在轻轻刷洗,最后把整支像唱臂一样的吸管放在片芯外圈处,吸头会自动地由内至外行走并吸走污水,强大的真空负压带走污水的同时,会促进唱片的及时干燥。

(2)矫形并更换无酸保护套。对变形弯翘的唱片,需要采取水平放置然后物理压平的办法矫形,对于变形严重的唱片则需要延长压平时间。在唱片扫描和数字化采集完成之后,用脱酸袋和塑胶袋进行封装。

(3)唱片扫描。使用Epson GT-20000 对盘面进行扫描,每张唱片都需要扫描盘面的正反面,必须保证盘面、槽纹和片芯扫描图像的完整和清晰。按照CADAL《图片数字对象制作规范:CADAL10106-2013》的规定[20],中戏馆根据不同研究目的,将每面唱片的扫描分为“典藏级”和“发布应用级”两个加工级别。“典藏级”的盘面图像采用24 位彩色色阶,图像分辨率为600dpi,文件格式为tiff;对于“发布应用级”的盘面图像,则由“典藏级”的图像转换而成,分辨率设为300dpi,文件格式为jpg,供网上读者观看和使用。

(4)原件保存。数字化信息采集后,图书馆应配备专人及时将装入脱酸纸袋的干净唱片,水平置于脱酸保护盒内,独立存放在专库或专柜中,库房的温湿度需按照行业标准进行配置。尤其需要从图书馆自身管理入手,以保护文物的视角对原件进行保管和使用。

4.3 数字化信息采集

(1)音频格式和参数选择。按照CADAL《音频数据加工标准与操作规范:CADAL10110-2012》规定,中戏馆将粗纹唱片的应用级别确定为“备案保存级”和“发布共享级”[21],并分别设定不同的加工格式和技术标准。“备案保存级”是永久保存的第一手资料,声音采录不需作任何修改,尽可能完整地保留唱片的所有声音信息,不修改重放速度,不去除本底噪音。“备案保存级”的音频文件格式是BWF(*.wav),无损压缩,采样率为96千赫,量化级别为24位。“发布共享级”文件由“备案保存级”通过音频处理软件转化而成,并进行了必要的声音修复和降噪处理,以适应现代人欣赏音乐的习惯,采样率为44.1千赫,量化级别为16位,文件格式为MP3。

(2)转录系统的配置。转录硬件由3部分设备构成,即模拟音频重放设备、模数转换设备和数字信号处理设备。中戏馆转录设备的配置情况如表2所示。在软件系统的选择时,根据数字化精度和基本功能的需要,中戏馆选定了Steinberg公司的软件Wavelab7,在音频编辑和母带处理时,该软件系统更加快捷直观。

表2 转录设备的配置情况

(3)数字化过程中的环境控制和操作控制。在数字化采集过程中,为确保转录音频的质量,图书馆需重视工作环境的管理,录音场地尽可能安静独立,手机远离操作场地,避免手机信号对声音信号的电磁干扰;唱盘台要足够坚硬,唱盘位置要保持水平,以防止唱机播放时出现震动和抖动。转录操作也必须规范,以保证每张唱片转录结果的一致性。比如转录前,唱片必须放在静电清除器中静置片刻,以减少静电产生的噪音;转录中,则必须关注唱机的臂力度大小和唱针的垂直循迹角是否设置得当、播放时唱头是否有松动。

4.4 元数据标引

(1)数据源的选取。就粗纹唱片而言,元数据标引参照的数据源有3个:一是唱片、光盘和录音带内外包装的封面及封底,二是打印或者标贴在碟、盘、带身的文字性标签,三是音频资料附带的各类文字资料[22]。早期粗纹唱片的出版印刷很不规范,唱片的原装外封套多为简陋的牛皮纸,部分封面上会印刷一些广告用语,因此粗纹唱片外封套上可供参考的信息极其有限。中戏馆的粗纹唱片因年代久远及保存条件所限,原有外封套大多数基本损坏,现有的保护封套是图书馆在1980年代统一制作的,无任何原始信息,因此馆员主要参考盘面及片芯的扫描图片进行标引。

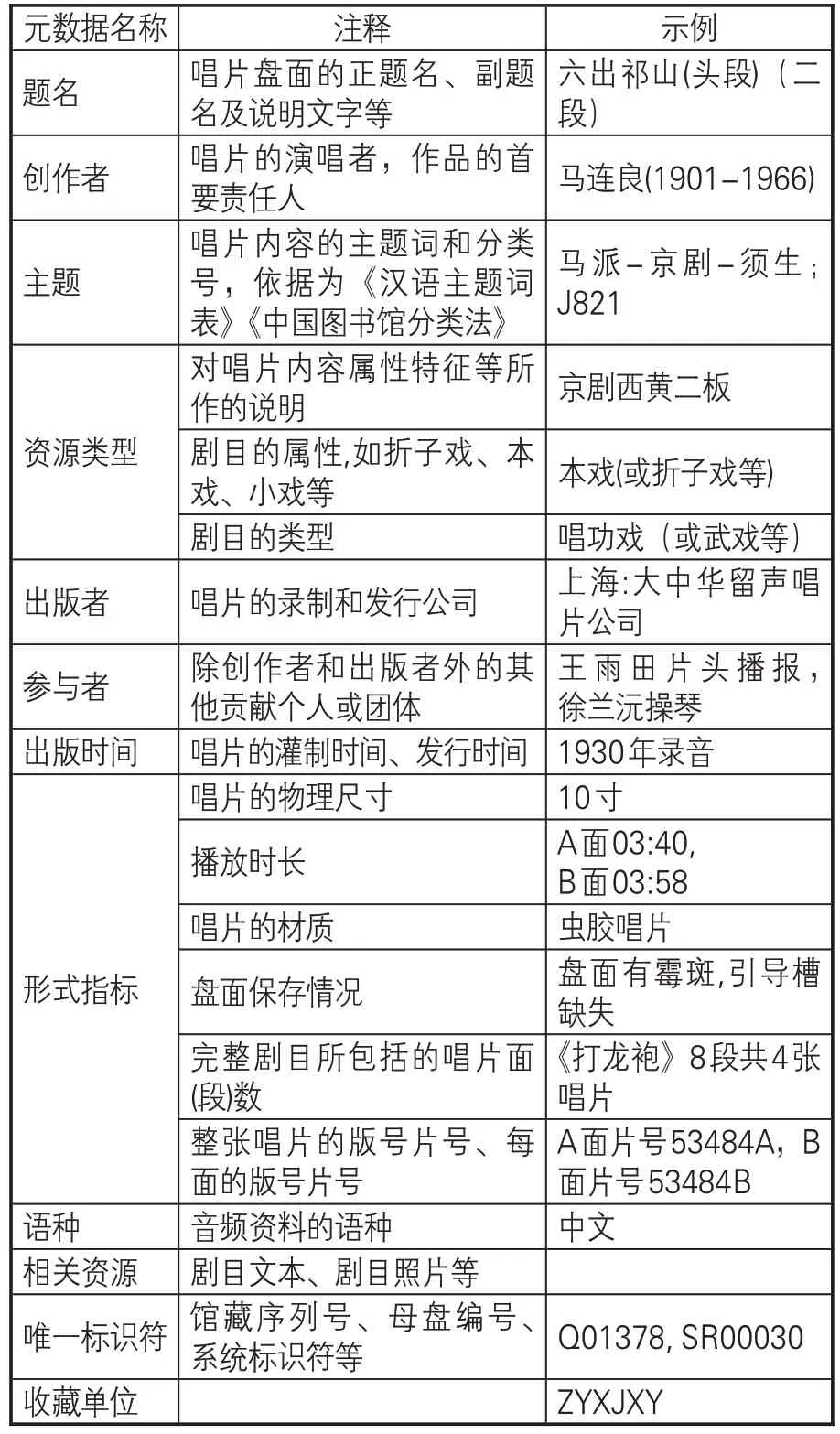

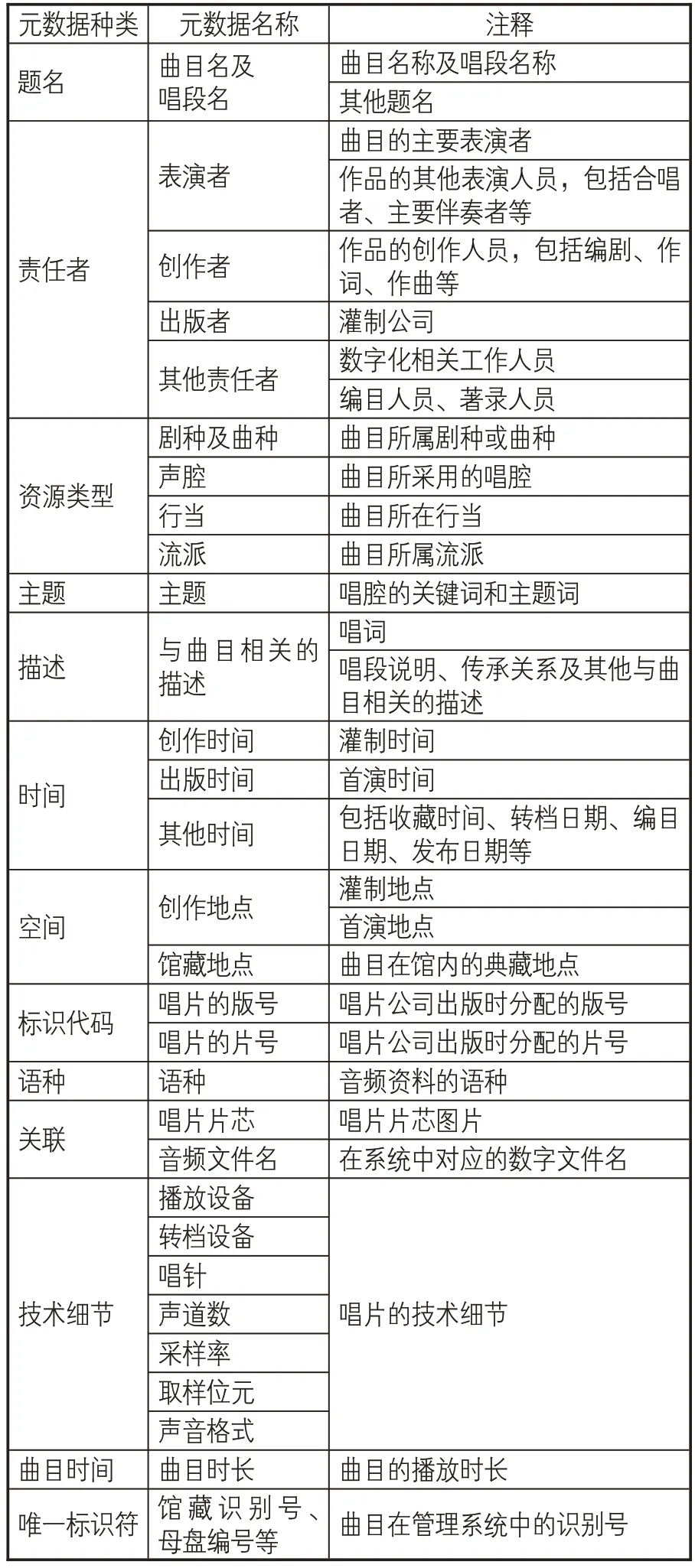

(2)元数据设计。元数据是数字资源的重要组成部分,设计时需从粗纹唱片的载体和内容两个层面着手,全面揭示唱片和音频资料的特征、内容及属性,并对数字化的加工流程、保存状态、技术处理等信息进行记录。中戏馆分两个纵向层面,把粗纹唱片元数据设计为唱片层元数据(表3)和曲目层元数据(表4)。

表3 唱片层元数据

表4 曲目层元数据

4.5 数字资源保存

为确保粗纹唱片数字资源的长久保管、迁移和使用,并适应未来的技术变革,图书馆应重视数字资源的保存工作,粗纹唱片数字资源需要从保存格式标准、存储介质、备份策略等方面进行部署。CADAL 规定“所有应长期保存的资源,都应该单独存放于外部存储设备,且任意时刻都有2份以上的副本”[23],因此,在硬件和备份方面,中戏馆部署蓝光光盘库和磁盘阵列两种形式的存储介质。蓝光光盘库的优点是寿命长和安全性高,能离线长期使用,适合存储典藏级的数字资源;磁盘阵列用于保存应用级的、经常访问的数字化资源,方便图书馆后期部署相应的数字平台,以便对数字资源进行深入的管理和使用。备份工作则作为常规业务工作,通过软件备份和人工备份两种形式定期开展。

5 思考

(1)重视原件的安全和保护。原件是粗纹唱片数字化的基础,数字化质量与唱片原件的呈现状态密切相关。无论人们如何力求原汁原味地记录,数字信息是永远无法取代原件的历史状态和真实感的。粗纹唱片的虫胶材料质脆易碎,一旦发生保管不善或操作不当的损害,历史声音资料也会随之消失。因此,在数字化过程中,保障原件的安全必须放在全部工作的首要位置,一旦出现有损原件安全的隐患,切不可强行转录,不能为了当前的利益,损害唱片原件。

(2)重视流程管理和质量检查。质量是数字资源生命力的关键。粗纹唱片数字化流程的各个环节是相对独立的,图书馆对各工作环节,从唱片的清洗到原件保存、从音频采集到数字信息保存,都应该制定严格的管理制度,同时配备专职人员进行质量检查,尤其要重视音频质量和元数据质量的查验。在音频质量检查时必须由专人逐段曲目进行一比一速率的聆听,把握好本底噪音和修复不完全的界限;在元数据检查时需注意元数据项是否著录完整、著录内容是否准确等。

(3)保持元数据的持续设计。粗纹唱片的内容特点,决定了其元数据会涉及大量的专业词汇和专业术语。在设计元数据时,需要与音乐学和戏曲学的专业人员充分沟通,避免各种原因导致的元数据设计不全面和不完整,尤其需要重视专业术语的规范和演唱者不同时期的艺名规范。此外,随着粗纹唱片数字化的深入,图书馆还应不断调整粗纹唱片的元数据项目和框架,对相关著录字段进行增删。元数据的充分描述和精准定位,才是图书馆开展深层次知识服务的基础。

(4)打破专业壁垒,组建跨学科的数字化队伍。粗纹唱片数字化是跨学科的综合工程,需要多个专业领域人员的长期合作。音频修复、音高校正及音质音色分析,需要音乐科技人员和模拟录音师的参与;硬件配置和数字化存储需要计算机专业人员的合作;元数据标引则需要戏曲史和音乐史研究人员的协助。图书馆作为数字化实施主体,应协调以上各方力量,秉承保护音乐文化遗产的责任感和使命感,组建一支具有工匠精神的跨学科专业队伍,保证粗纹唱片数字化工作持续稳定地开展。

6 结语

粗纹唱片记录了特定历史阶段的声音信息,见证了我国民族戏曲和民族音乐的艺术发展历程,是极具文化价值的音像资料。由于此载体具有内在不确定性,有可能会在毫无预警的情况下突然发生严重的破裂或龟裂,因此,粗纹唱片必须最优先考虑数字化,即使目前仍可以播放[24]。作为粗纹唱片的主要收藏机构,图书馆应该尽早做好顶层规划,在数字资源标准化建设的框架下,修复、保护并且利用这些珍贵资料,在保护唱片原件的同时,利用目前最先进的技术手段和管理方式,尽快完成粗纹唱片的数字化工作,以图书馆人最大的敬畏和诚意,保存历史、传承文化。