培养跨文化交际能力的大学英语教学模式探究

李雪丽 梁娜

摘要:创新型人才培养是一流应用型大学建设不可或缺的重要组成部分,跨文化交际能力为创新型人才的发展提供了语言与文化双翼。本研究以天津中德應用技术大学2018级电气控制专业1-2班学生为为研究对象,开展了为期一个学期基于跨文化交际能力培养的大学英语教学实践,旨在探索行之有效的大学英语课程教学模式。通过评判基于跨文化交际能力的大学英语教学实践中学生的表现,并在期末对参加教学实践的学生进行问卷调查,结果表明,本次教学实践的教学效果总体令人满意,很好地实现了培养大学生跨文化交际能力的目标。

关键词:跨文化 交际能力 教学模式 英语教学

中图分类号:H319.3 文献标识码:A 文章编号:1009—5349(2019)22—0013—03

随着全球化的不断深入、交通与通讯手段的飞速进步,不同国家及地区之间的交流日益密切,跨文化交际也受到越来越多的关注。虽然人们对从事跨文化交际的群体界定存在不同的解读,但对跨文化交际的定义有着普遍共识,即具有不同文化背景的人从事交际的过程(胡文仲,1999)。在此过程中,个体进行得体有效的信息交流、沟通与理解的能力即为跨文化交际能力(胡文仲,2013;孙有中,2016)。在外语教育研究领域,跨文化交际能力作为外语学习过程中培养的主要目标之一,是影响语言学习成就的一项重要能力,受到国内外研究者的广泛关注(黄文红,2015;付小秋,张红玲,2017;Young &Sachdev, 2011)。然而,在大学英语课程教学中,培养学生的跨文化交际能力并非易事,绝非简单的文化教学或文化知识的介绍。在教学中培养这项能力既要考虑教学内容,同时也需要选择恰当的教学方法、教学设计(胡文仲,2013)。本研究基于笔者的大学英语教学实践,以培养大学生跨文化交际能力为目标,旨在探索行之有效的大学英语课程教学模式。

一、跨文化交际能力与外语教学

跨文化交际学起源于上世纪60年代的美国,在过去的几十年里,不同学者对跨文化交际能力作出了自己的阐释。Lussier(2007:317)认为跨文化交际能力主要包含三方面的能力,即以文化知识学习为基础的跨文化认知能力、以解决问题技能培养为基础的跨文化行为能力及以情感体验和心理建设为基础的跨文化思辨能力。Lussier认为,三种跨文化交际能力相互关联,互为补充,但这一界定并没有涉及跨文化交际能力的伦理与道德层面。孙有中(2016)从外语教育实际出发对跨文化交际能力的基本要素作了更全面的描述,指出具备跨文化交际能力的人还应当尊重且批判性看待不同国家和地区的文化,批判地看待中外文化,掌握跨文化研究方法,对承载文化内涵的文化现象、文化制品等进行阐释和评价,除了自身能够进行得体有效的跨文化沟通外,还能够帮助不同语言文化背景的人进行跨文化沟通。由此可见,培养跨文化交际能力不是一个轻易实现的目标,也并非通过简单的文化知识学习就可以达成。

在外语教学领域,教师和教学研究者均认为培养跨文化交际能力具有重要意义。世界上不存在完全脱离文化的语言,不了解目标语文化,不能注意到不同文化之间的差异,想要学好语言是很困难的(文秋芳,2016)。因此,学好语言,既要掌握涉及语音、词汇、语法、语篇、语用等的“结构规则”,同时也要掌握“使用规则”(连淑能,2010:185)。在交际活动中,大到国家之间的外事活动,小到不同文化背景的问候和约会,都应恰当得体地使用规则,而这些规则均是不同文化形式的体现。由此可见,为提升语言能力,实现语言文化交际沟通的有效性,培养跨文化交际能力应该成为外语教学把握的重点,外语语言教学“本质上就是跨文化教学,外语教育本质上就是跨文化教育”(孙有中2016: 18)。

对于如何提升跨文化交际能力,学者们给出了不同的建议。胡文仲(2015)指出,提升学生跨文化交际能力最有效的途径是结合日常的外语词汇、语用、语篇等教学进行文化对比。通过对比,学生能够更深入地了解中外文化的异同。孙有中(2016)从理论探讨的角度出发,总结培养跨文化交际能力的途径,提出了五个原则,即“思辨、反省、探究、共情、体验”。近年来,越来越多的教学研究者开始尝试采用实证研究来验证各种外语教学方法在提升跨文化交际能力方面的有效性。黄文红(2015)采用过程性文化教学模式鼓励学生自主探究中西文化的异同,并使用电子档案袋技术记录“描述中西文化”“开展文化研究”“撰写学习日志”“反思中西文化”的学习过程,以此来提升学生的跨文化交际能力。过程性文化教学更能锻炼学生的自主学习能力,但过度重视了文化教学,而忽视了语言技能的学习。杨华和李莉文(2017)以34名英语专业学生为研究对象,采用行动研究的方法探索如何在语言教学过程中融入跨文化能力的培养,实现大学生英语技能和跨文化能力的共同发展,构建了“产出型语言文化融合式教学模式”。然而,该研究样本数量略小,且研究对象均为英语专业的学生,因而研究结果对于大班制上课的大学英语课堂的适用性仍需验证。薛铁(2017)以一个教学班73名非英语专业的学生为研究对象,尝试使用隐形教学法,选取大学英语教学中与文化相关的内容进行“文化阅读、案例分析、文化体验、文化批判”。然而,在实际语言学习中,并不是每一个语言学习者都有机会进行真实的跨文化交流的实践。但随着网络的发展,近年来国外教育领域的跨文化能力研究多集中于远程合作学习以及计算机辅助教学软件的使用。Angelova和Zhao(2016)采用了在线合作学习项目,让中美大学生通过网站上的讨论板、Skype聊天软件、邮件等计算机辅助工具进行交流。研究发现,非母语语言学习者不仅在语言能力上有所提升,跨文化交际的意识也大大提高。Shadiev(2018)等学者开展了更为复杂的研究,让来自13个国家的21名大学生通过脸书和Skype等即时通讯软件交流平台,同时借助语音识别(speech to text)软件以及计算机辅助翻译(computer-aided translation)软件进行文化探讨和交流。研究表明,通过此类多种文化之间的跨文化交际,受试者能够提升对不同文化的理解。但该研究受限于翻译和语音识别软件的准确性。Benson(2015)用话语分析方法探索了非正式语言学习环境下的外语学习和跨文化能力的提升。通过分析YouTube视频下的评论,Benson证明了语言学习和跨文化学习在网络环境下的可能性。

以上研究成果为笔者所在的工科高校开展基于跨文化交际能力培养的大学英语教学提供了研究基础。但是考虑到我校的实际教学情况,授课班容量平均在55人以上,且学生英语能力水平偏低,因而在实际的基于跨文化能力培养的大学英语教学中并不能直接照搬其他高校的做法,而是要把握我校学生的特点,围绕学生能够进行得体有效的英语交流为目标,进行合理的教学设计。

二、基于跨文化交际能力培养的大学英语教学实践

(一)基于跨文化交际能力培养的大学英语教学准备

在大学英语课堂中培养跨文化交际能力,需做好三方面准备:

教师在开展教学前应了解学生的语言水平以及学习需求。本研究以天津中德应用技术大学2018级电气控制专业1-2班学生为研究对象,开展为期一个学期的基于跨文化交际能力培养的大学英语教学实践。该校大学英语课程共开设四学期,每周4课时,每学期48课时。在课程开始前,学生统一参加入学英语水平测试,测试其听力、阅读、翻译以及写作方面的能力。参加教学实践的班级平均得分率为29.42%,英语水平较低。为了解学生的学习需求,笔者采用了小组访谈的研究方法。在课程伊始,参加教学实践的58名学生被随机分为5组,平均每组9—10人,笔者通过小组访谈了解他们对于英语课程的期待、英语学习的态度、中西文化对比的意识。访谈结果显示该班多数学生认为该大学英语课程应帮助他们提升听、说、读、写、译的能力;当谈及具体学习内容时,学生们一致认为学习语法和词汇是能力提升的保障,而较少谈及文化内容。由此可见,学生们的文化意识普遍较为薄弱,缺乏中西文化比较的意识。

教师应当转变教学观念。在基于跨文化交际能力培养的大学英语课堂上,教师应当改变传统教学中过度重视语法与词汇的教学状况,通过教学活动的设置引导学生主动参与,充分体现交际性与文化性。教师要甘于做教学活动的组织者和引导者,在学生有疑问和困难的时候及时反馈,答疑解惑。在教学流程的设计上,充分体现孙有中先生的跨文化教学“思辨、反省、探究、共情、体验”的原则,引导学生进行文化对比、讨论、提问、赏析与反思。

教师应强化对学生跨文化交际能力的考核和评价。在实际教学中,教师对学生跨文化交际能力的考核和评价应贯穿始终,将学生跨文化交际能力中的认知维度、情感维度以及行为维度作为重点评价内容。

(二)基于跨文化交际能力培养的大学英语教学模式

本研究中,基于跨文化交际能力培养的大学英语课程的教师实践教材为外语教学与研究出版社出版的《新应用大学英语》。作者以《新应用大学英语》第二册第五单元第一篇课文“Why Do Good Manners Matter?”(《礼仪规范为何重要?》)为案例,呈现培养跨文化交际能力的教学设计。基于礼仪规范这一主题,希望学生们能够在学习语言知识的同时,对比中西方社交礼仪的异同,了解中西方礼仪的起源、变迁及禁忌,为实现得体有效的跨文化交际打下基础。

教学主要分三个阶段,即课前准备、课上探讨、课后实践。

第一步(课前准备):文化欣赏。教师在课前布置学习任务,学生观看与中英社会礼仪相关的记录片。纪录片1为《中国新年:全球最大庆典 Chinese New Year: The Biggest Celebration on Earth》。纪录片2为《唐顿庄园中的礼仪》。58名学生被平均分成两组,A组学生观看纪录片1,B組观看纪录片2,观看结束后用英文撰写50-80字的内容总结。该教学流程旨在为学生提供间接的跨文化体验素材,学生通过观赏及大意归纳了解中英社交礼仪。

第二步(课上探讨):文化导入、语篇学习、文化探讨。

文化导入。文化导入共分为两步:第一,以Etiquette为核心词进行头脑风暴,引入话题。第二,组内及组间分享观后感,对比中英社会礼仪的异同。教师提前规划学生座位,要求A组学生坐在一、三、五、七排,B组学生坐在二、四、六、八排,以便于进行组间分享,节省换座位的时间。该教学通过讨论,使学生对中英社交礼仪进行对比、分析和总结,体现跨文化教学中的“思辨”原则。

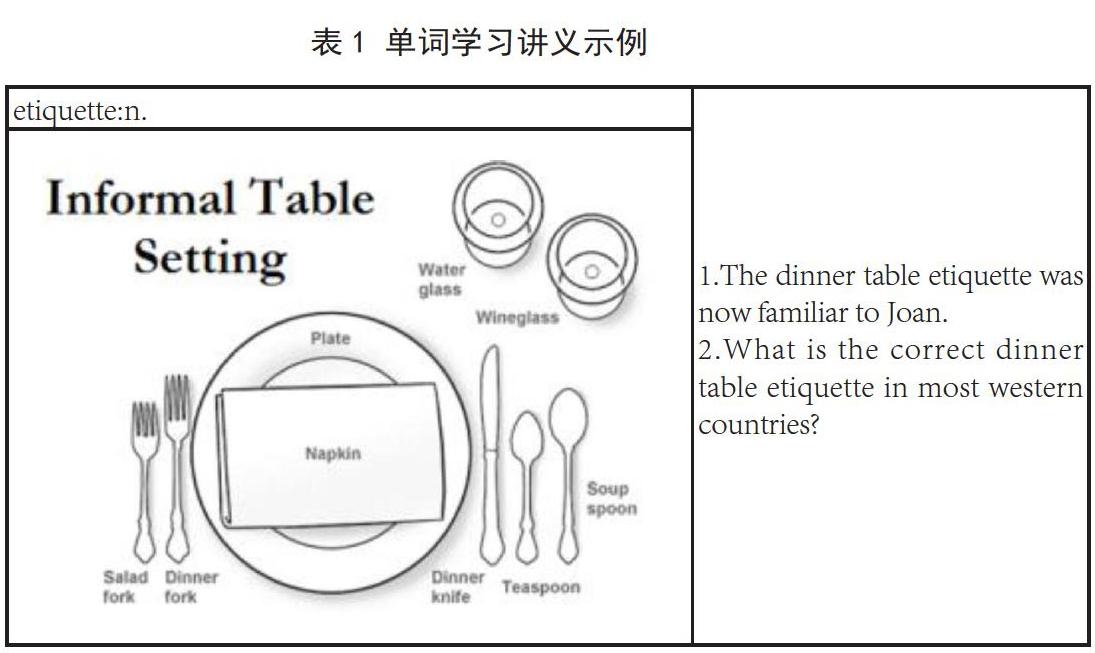

语篇学习。语篇学习共分两步:第一步,重点词汇认知。语篇中出现的与文化信息相关的词汇,教师将制作单词学习讲义,如图1所示。讲义包含八个重点词汇,每个词汇配有例句、相关图片及与文化信息相关的问题。重点词汇认知以学生讨论为主,a、b两名学生一组进行讨论,共同学习例句,二人分别尝试回答已给问题;如有疑问,可随时向教师提问。该教学环节旨在以问题的形式渗透文化信息,使学生在交流过程中熟悉生词,同时学生还可以对个人语言能力和文化知识做一个粗略的评估,形成对语言和文化信息的深入了解的学习需求;第二步,篇章理解。学生进行快速阅读并回答与篇章理解相关的问题。随后,教师针对篇章中重点语句进行解读。该教学环节更加注重学生对于篇章阅读策略的训练和篇章语言的理解。

文化探讨。学生结合课前观看的纪录片内容及语篇中对礼仪规范起源和变迁的描述,探讨礼仪规范变迁的原因,并以小组为单位进行口头汇报。该环节旨在培养学生对于文化的“好奇心、开放态度和宽容精神”(孙有中,2016)。

第三步(课后实践):文化体验。课后学生寻找与中西文化相关的微博,关注、评论并与博主互动。例如,微博账号“我是郭杰瑞”等。以班级为单位申请微博账号,制作并发布印度、英国、法国、日本、中国等国家问候礼仪的形式及起源的视频。该教学环节旨在为学生提供相对真实的跨文化体验情境。

(三)基于跨文化交际能力培养的大学英语教学效果

通过评判基于跨文化交际能力的大学英语教学实践中的学生表现,并在期末对参加教学实践的学生进行问卷调查,作者认为,本次教学实践的教学效果总体令人满意,很好地实现了培养大学生跨文化交际能力的目标。在问卷调查中,80%以上的学生对总体教学效果表示满意,有两名学生在关于课程收获的问题中写到:

这门课很有趣,以前上课到学期结束时,老师讲的单词和语法我总也记不住。这学期很多学习内容都要自己讨论,单词学习也得自己讨论……用英语学了很多文化知识,以前对这些知识都一知半解,因为做了一些相关的小视频,现在印象还是很深的。

我觉得老师在课上的教学内容很丰富,不仅仅局限于课本,老师精心挑选了很多跟每个单元主题相关的电影、纪录片,还有一些英文歌,有些自己以前也接触过但是老师会引导我们用不同的角度去思考。

但是,也有一些同学就课程改进的问题提到:“……课上讨论太多,很多语言点学得不够深入……希望老师能讲得再细致一些”。类似的意见也比较中肯,考虑到参加教学实践的学生总体语言水平偏低,因而在今后的教学中,应在语言点讲解上再适度倾斜,以期语言水平较低的学生能够最大程度获益,在语言能力和跨文化交际能力方面得到更全面的提高,探索更加行之有效的基于跨文化交际能力培养的大学英语教学模式。

三、结语

创新型人才培养是一流应用型大学建设重要组成部分,跨文化交际能力为创新型人才的发展提供了语言与文化双翼。结合一流应用技术大学的英语教学实际,基于跨文化交际能力培养的大学英语教学模式,对于提升学生的英语语言水平、文化知识和文化意识都有重要的意义,为提升创新型人才的跨文化交际能力提供了一条切实可行的路径。

参考文献:

[1] Angelova,M.,& Zhao,Y.Using an online collaborative project between American and Chinese students to develop ESL teaching skills,cross-cultural awareness and language skills. Computer Assisted Language Learning,2016,29(1):167-185.

[2]Benson,P. Commenting to learn: Evidence of language and intercultural learning in comments on YouTube videos. Language Learning & Technology,2015,19(3): 88-105.

[3]Lussier,D.Theoretical bases of a conceptual framework with reference to intercultural communicative competence. Journal of Applied Linguistics,2007,4(3): 309-332.

[4]Shadiev, R.,Wu, T. T., Sun,A.,& Huang, Y. M. Applications of speech-to-text recognition and computer-aided translation for facilitating cross-cultural learning through a learning activity: issues and their solutions. Educational Technology Research and Development,2018,66(1):191-214.

[5]Young,T. J.,& Sachdev, I.Intercultural communicative competence: Exploring English language teachers beliefs and practices. Language awareness,2011,20(2): 81-98.

[6]付小秋,張红玲.综合英语课程的跨文化教学设计与实施[J].外语界,2017(1): 89-95.

[7]黄文红.过程性文化教学与跨文化交际能力培养的实证研究[J]. 解放军外语学院学报,2015(1): 51-58

[8]胡文仲.跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[9]胡文仲.跨文化交际能力在外语教学中如何定位[J]. 外语界,2013 (6): 1-8.

[10]胡文仲.跨文化交际教学与研究[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2015.

[11]连淑能.英汉对比研究[M]. 北京: 高等教育出版社,2010.

[12]孙有中.外语教育与跨文化能力培养[J]. 中国外语,2016 (3): 1+17-22.

[13]文秋芳.在通用英语背景下重新认识语言与文化的关系[J]. 外语教学理论与实践 2016(2): 1-8.

[14]薛铁.运用隐性教学法提高大学生跨文化交际能力的行动研究[J]. 语言教育,2017(4): 20-25.

[15]杨华,李莉文.融合跨文化能力与大学英语教学的行动研究[J]. 外语与外语教学 ,2017(2): 9-17.

责任编辑:孙瑶