护八闽古建 留一卷千秋无墨画

文 | 姜志燕 图 | 李忠民 赖泽樟

最丰富的建筑遗产类别与最全面的保护体系

福建近年来正在探索对省内3处世界遗产保护地、4座国家历史文化名城、76个历史文化名镇名村、494个中国传统村落、8万余栋古建筑进行分策而治,将信息化管理与精细化管理相结合,关注每一条古街、每一个古村落。

八闽大地上,七大山脉纵横如画屏南来,数千座岛屿排布如星落尘埃。海洋文化与山林文化相依相伴,船政文化与海丝文化相融相交,闽南文化与客家文化相顾相望……蘸光阴为墨,展山海作纸,前人数千年来描绘出特色鲜明的精神图腾,并以城池村镇、厝楼寨堡等形式承托。

3处世界遗产保护地、4座国家历史文化名城、76个历史文化名镇名村、494个中国传统村落、8万余栋古建筑……祖辈作千秋无墨之画,也成就了福建古建的丰厚家底。面对前人留下的各类遗产,福建省主政者深感自豪,也深感责任重大。如何看护好这些“祖产”?以守护的姿态谨慎探索、以科学的方式活化利用、以宏阔的视角解读传播,是相关部门近年来一直在探讨和实践的课题。

国家主席习近平在17年前曾写下了这样殷切的文字:“我曾有幸主持过福州这座美丽古城的工作,曾为保护名城做了一些工作,保护了一批名人故居、传统街区,加强了文物管理机构,增加文物保护的财政投入。衷心希望我的后任和全省各个历史文化名城的领导者比我做得更好一些。保护好古建筑、保护好文物就是保存历史,保存城市的文脉,保存历史文化名城无形的优良传统。”

殷殷嘱托,是鞭策,也是动力。

分策而治的策略

福建省建筑遗产类型丰富,以闽中为中心原点,瞭望闽东、闽西、闽南、闽北等区域,传统民居类型可谓“横看成岭侧成峰”。看建筑平面形制,有一明二暗型、单列排屋型、并列排屋型、四合中庭型、三合天井型、方圆土楼型、土堡围屋型、竹筒屋型;看梁坊构架,有圆作直梁、扁作月梁、圆作月梁、扁作直型、扁作直梁与圆作月梁混合;看外形,同心环绕如叠嶂往复是闽西土楼,层层叠叠如云落岭峰是闽东明清古宅,燕尾翘脊一身红装是闽南红砖大厝,千金门四两屋是闽北合院……有学者曾用“一地一民居,一镇一建筑,一村一特色,一街一风格”来形容闽地民居之繁复多彩。

福建建筑遗产基因丰富,承袭自悠久的历史和文化。秦汉以来两千余年间,中原战火频仍,毁坏了无数家园,也改变了很多大家族安土重迁的传统。自“衣冠南渡,八姓入闽”以来,渡江南迁、避祸而来的各地迁徙人口数次入闽,带来了不同风格的民居建造技艺和生活习俗以及诗书礼仪文化。不同风格的文化元素进入复杂的“山地王国”后,与八闽多变的风土结合,便形成了各具特色的民居、村落、城镇。

既戴王冠,必承其重。面对百花齐放的建筑遗产,福建省住建部门可谓喜忧参半。欢欣的是拥有丰厚的家底,忧虑的是如何进行科学、全面地分类管理。

“我们在统一梳理了各种类型的建筑遗产后,形成了世界遗产地、国家历史文化名城名镇名村、中国传统村落、特色历史文化街区等类别,并针对不同的遗产类别分别出台管理办法,以确保其有效性。”福建省住建厅厅长林瑞良说。

保护家底的第一步是摸清家底。经过不断努力,福建省拥有了一份详细清晰的建筑遗产名单。据悉,在推进国家历史文化名城名镇名村和中国传统村落保护方面,福建省已初步建立国家、省、市、县四级保护名录。全部名城、60%街区、70%名镇名村、90%的中国传统村落均已完成保护规划编制。

“下一步,福建省将加快普查登记造册,建立电子手册,探索历史建筑保护楼长制;创新利用机制,开展历史建筑租赁平台试点,鼓励各地探索规划调整、功能置换、税费减免、租赁认养等优惠政策。” 主管福建省名城名镇名村工作的住建厅副厅长蒋金明说。

他还表示,福建省住建厅出台措施加强对历史建筑的保护和利用,加强规划引导,防止在旧城改造过程中出现“拆真古迹、建假古董”的建设性破坏行为。通过指定历史建筑保护责任人和历史建筑管理责任人,明确落实管理责任。明确国家历史文化名城名镇名村应当自批准公布之日起一年内,由所在地城市、县或乡镇组织编制完成相应的保护规划,并按规定报送审批。

分策而治的另一层意思是,针对重点类别给予特别关注。当前很多地方政府借乡村振兴之名,行破坏古村落之实。针对这种情况,福建省出台了《关于加快实施乡村振兴战略十条措施的通知》,要求有效保护农村的历史建筑和文物遗迹。坚持留住“旧”,保护古街、古宅、古树、古道、古井等;坚持留住“文”,谨慎修复、开发和利用农村历史建筑和文化遗产,延续历史文脉,保存文化基因;坚持留住“魂”,充分体现村庄原有风貌、特色、肌理、样式。

福建省委书记于伟国对建筑遗产工作提出了高要求:要全面加强保护古镇、古村落,留住历史的“脉”,突出文化的“魂”。全省各地要高度重视古镇、古村落的保护和发展,科学划定乡村建设的历史文化保护红线,对历史文化名镇名村和文物古迹、传统村落、民族村寨、历史建筑、农业遗迹以及灌溉工程遗产等逐一登记在册,形成完整系统的影像和专业资料,全面加强保护。

5 年投入保护资金430 亿元

清华大学建筑学院教授楼庆西在谈到古村镇保护时曾说:“保护古村镇比保护一座故宫更难。”因为古村镇星罗棋布,在几千年的文化氤氲中如繁星闪耀,散布范围极大,管理难度相应也很大。再者,故宫的文化价值人所共知,但古村镇的价值却容易被忽略,导致被破坏的现象时有发生。

福建省8万余栋古建筑遍布于八闽大地。这些古建筑大多在时间的长河中漂泊已久,早已是残垣断壁,需要精心打理和照拂。这些在初建时曾耗资巨大的古建筑,在重修时同样需要投入良多。往往一栋古宅就需投入要数百万元的维修资金。上亿元的资金在数量巨大的古建遗产面前,只是杯水车薪。

筹资是一道难度很大却必须面对的难题。

为动员社会资金参与文保工作,福建省出台了《福建省鼓励社会力量参与文物保护利用实施意见》《福建省文物建筑认养管理规定》,创新文物建筑保护管理机制,鼓励社会力量参与文物建筑的保护和管理;制定《关于历史文化名城名镇名村传统村落和历史建筑保护利用的工作方案》,指导各地拓宽资金来源,进一步探索历史文物、历史建筑和传统村落的可持续保护发展路径。

“保护好古建筑、保护好文物就是保存历史、保存城市文脉。福建省相关部门继承习近平主席在福州执政时注意保护名城古迹的优良传统,从传承优秀传统文化、延续福建文化‘根’与‘魂’的高度,多方筹措资金,不断加大对历史文物、历史建筑和传统村落的保护投入力度。”蒋金明副厅长说。

资金使用也是考验执政者智慧的难题。

在对历史文物、历史建筑和传统村落的投入保护方面,福建省积极处理好发展与保护的关系。

首先,在乡村振兴过程中加强对传统村落的修复和文化传承。积极下发中国传统村落保护资金,按照每村平均300万元的标准,已累计向198个中国传统村落下达保护资金5.94亿元;支持省级历史文化名镇名村保护工作,按照每个镇700万元、每个村500万元的标准下发资金;支持76个国家历史文化名镇名村的改善提升,其中,给23个省级扶贫开发重点县的镇、村分别增加补助100万元;支持城镇老旧街巷(坊)整治修复工作,按照每条街巷(坊)不超过100万元的标准,对全省35条老旧街巷整治工作进行补助,着力打造一批具有地域特色的街巷和市民活动节点。自2014年以来,累计已扶持76个国家历史文化名镇名村和中国传统村落的保护和修缮工作,全省累计投入保护发展资金430亿元以上。

其次,对古建筑特色技术工种工匠培训加大投入力度,安排经费支持古建筑特色工种技术工人和农村建筑工匠培训认证工作,累计培训农村建筑工匠约2.5万名和古建特色工匠7000多名,化解了国家历史文化名镇名村和中国传统村落建设中的人才匮乏问题。支持台湾建筑师来闽开展“陪伴式”服务,对引进台湾建筑师团队开展农村人居环境整治规划设计和“陪伴式”服务的村庄给予补助,每村补助50万元。

探索丰富多彩的守护模式

为了不辜负青山秀水孕育出的钟灵毓秀,不辜负奇异风物滋养出的丰富多彩,面对多类型的建筑遗产格局,福建省住建厅将多角度切入的保护方式贯彻到最后一公里。“我们面对不同地域和不同层级的古迹,采取了不同的保护方式。同时,也保证相关措施最大限度落地。”蒋金明副厅长说。

蒋金明副厅长介绍说,福建省对80个国家历史文化名城名镇名村,494个中国传统村落、356个省级传统村落,采取了“捂”“保”“活”“抢”等方式进行保护。

◎ 捂着的平潭石头厝

在福建,有一处多年来“待字闺中”的古民居群落——“福建省第一大岛”平潭岛石头厝建筑群,这是福建省住建厅珍藏着舍不得开发的“压箱底”宝贝。如此郑重其事,缘于这里古村落的完整和独特性,也缘于其周边生态环境的珍稀性。

平潭岛时常“东来岚气弥漫”,宛若仙境。云飘雾缈中的古村里矗立着层层叠叠的石头厝,这些房子顺着海边的山脊随意铺展开来,一直延伸到山脚,或红、或黄、或白、或灰,冷暖色调相间,与大海的蔚蓝、梯田的青葱相映衬,形成了古朴而富于奇趣的景观。岛上延续了数百年的古村格局完整,石厝房保存状况良好,村民世代相继,人间烟火与梦幻元素同在。这些古村背靠君山,颇得“面朝大海、春暖花开”之意趣,是很多文艺青年心中的一片净土。当然,这里并非藏在深山人未识,其古朴秀美吸引了很多游人前往探访、赁屋居住。

但这样具备各种爆红条件的古村,却一直无忧无虑地伫立于海边一隅,一副安然避世的处子模样。正如一位网友所写:“你这么安闲,是因为有人替你遮挡了流年。”因为十分珍视古村,福建省住建厅对平潭岛的开发迟迟没有落子。“这里曾经是亚洲论坛的最初选址地(后定址海南博鳌)。当年习主席十分重视平潭岛的生态环境。我们对其未来的定位是国际生态岛。如果没找到合适的方案、合格的委托者,我们会继续‘捂着’平潭岛。在不断进行选择和考量的路上,我们期望寻找到最妥帖的开发方式,以期能够保持平潭岛的生态环境和岛上古村的完整状态。”蒋金明副厅长说。

2019年,蒋金明副厅长约见了数批投资开发商,但经过集体协商后,一一婉拒了投资方抛来的橄榄枝。“达不到我们的综合要求,有可能对古村和周遭生态环境造成破坏的投资者,都不在我们的考虑范围内。”他说。

◎ 保下来的永泰“民间固宫”

平潭岛上的古村毫无疑问是幸运的,与之相比,闽中地区的永泰庄寨的“存活”过程就有些艰辛,堪称一部励志版“求生记”。

永泰庄寨在形制规模、建筑特色、文化价值、地域特色等方面,与土楼相比都毫不逊色。古庄寨源起于唐朝,明清时期持续建造,历史记载总量超过2000座。但在2015年之前,历史上保存下来的150多座永泰庄寨大部分破损严重,急需整修。当时很多村民尚未意识到保护古建筑的重要性,为腾出宅基地盖新房,偷偷破坏和拆除古寨。

在福建省住建厅的要求下,2015年,永泰县成立了古村落古庄寨保护与开发领导小组办公室,开始拯救庄寨。工作人员挨家挨户做思想工作,苦口婆心地与“拆寨为荣”的风气作斗争。经过努力,终于开创出全县上下一心,积极探索保护、研究、活化名镇古村的良好局面。

修复庄寨面对的现实问题很多,主要是产权复杂和资金严重缺乏的问题。这些体量巨大、结构复杂的古民居,即使只是做“保命式”修复,都要动辄花费数百万元不止。如果做复原性修复,一座寨子至少要耗资1000万元以上。庄寨保护,一定要发动群众,与群众共发展。如果只是政府“一头热”,不让村民参与,民智、民力不仅不能为我所用,反而会成为绊脚石。在住建厅的指导下,以发动宗亲力量为基础的庄寨发展与保护理事会制度创建起来。这在全国属首创。

所谓庄寨发展与保护理事会,即由宗族内有威望、有智谋、有经济实力的人担任理事,主持庄寨修复各项事业的组织。理事会在发动族亲集资修缮方面起主导作用。政府奖补资金额度则不超过年度项目实施总投资的50%。在政策允许的范围内,族人以“四个不”的做法(不设计、不招标、不外请、不外买),让1元钱发挥了5元钱的作用。目前,永泰县已有30个庄寨注册成立了保护与发展理事会。

“近4年来,政府投入不到2000万元,却带动大量资金投入庄寨保护工作中,让30多座重点庄寨基本上做到了不塌、不漏、不倒。”蒋金明副厅长说。村民观念实现了从“拆寨为荣”到“护寨为荣”的转变。

如今,走进白云乡竹头寨内,青石铺路,飞檐轻翘,红灯笼隐现于翠竹之间,高大威严的铳楼不再破败如昔,内部活化为乡村藏书、共享阅读、咖啡消遣等空间,前来参观的游人和前来调研的学者络绎不绝。竹头寨是永泰庄寨探索活化开发的缩影。

4年来,在福建省住建厅的推动下,永泰县集中精力做三件大事:一是打造品牌,把庄、寨、堂、庐、厝、堡等这些防御性民居的名称统一命名为“永泰庄寨”。二是推动各主要庄寨成立保护与发展理事会,对庄寨完成了“救命式”修复。三是整合资源,吸引国内外知名专家学者深度挖掘庄寨中蕴含的传统文化和精神基因。

传承庄寨精神,给予永泰保留家文化的载体,从一点初心最终蜕变为一抹更壮观的理想。发掘庄寨精神,永泰正在路上。

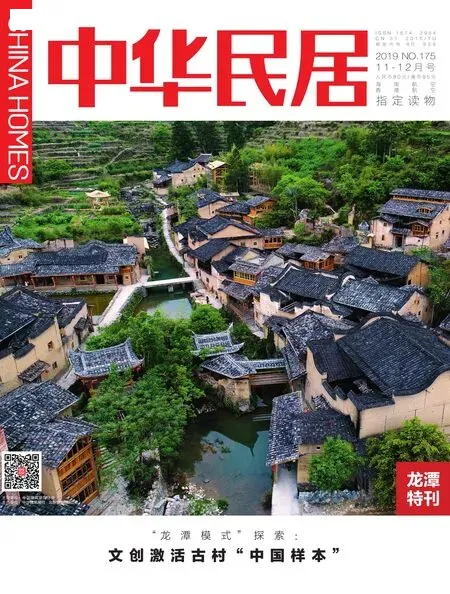

◎ 活化出来的龙潭文创村

保护和抢救下来的古村,下一步该如何发展?这道普遍性难题是中国数十万个古村共同的困惑,也是“时代之痛”。在屏南县龙潭村,困惑与痛楚都获得了良方。

龙潭村位于宁德市屏南县熙岭乡南部,风景如画,文脉绵长,有着丰富的非物质文化遗产——拥有第一批国家非遗项目四平戏、省级非遗项目红曲制作和黄酒酿造技艺等,先后被列为福建省传统村落、福建省历史文化名村,但同时也是省级扶贫开发重点村。

在福建类型丰富的古村中,龙潭村更像一位隐士,隐于青山绿水间多年,百年老宅遍布于村落中,古韵绵长。清凉夏夜,小桥流水旁,村民欢聚一堂,长腔短调唱大戏,成为无数龙潭人的温暖记忆。当古村邂逅“外出大潮”,原本1400多人的龙潭村仅余不到200名老人和妇孺留守。一座座老宅在年久失修中轰然倒下,残垣断壁、冷落门庭、斑驳藓痕,诉说着沧桑和无奈。

时光演进到2017年,龙潭村明珠挥尘,开始洗去百年寂寞,重见繁华。这一年,在福建省相关部门的支持下,屏南县委、县政府实施了“文创兴村”计划,引进了乡村振兴人才,对古村进行试点活化实践。在“三级联动”的机制下,2016年,屏南县委、县政府依照上一年度就已出台的《屏南县促进文化创意产业发展的实施意见》等一系列政策,进行了古村活化和乡村振兴的“福建式探索”。在 “人人都是艺术家”公益学油画活动中,村民集体发生了由内而外的蜕变,树立了文化自信心,增强了探索新世界和新生活的勇气,敢于面对现实和未来,龙潭村因人心活而活。在村落公共空间和基础设施逐渐实现现代化的过程中,外流人口也在逐渐返乡。当龙潭古典的外形中有了一颗现代心,外面世界的繁华再也挽留不住龙潭人归田园居的脚步。在统一组织的百年老宅修复活动中,龙潭人获得了崭新的生活空间,也为外地人才提供了文创和宜居空间,吸引了全国各地高端人才成为“新村民”,总人数超过百名。

为了让长期居住屏南的“新村民”进得来、留得住,屏南积极创建服务平台,引进支教人才,复办村庄小学,给他们吃了一颗定心丸;给他们发放居住证,让他们有归属感;在日常生活中,给予帮助和理解。值得一提的是,许多本地村民自发地为“新村民”提供生活帮助。

“新村民”的进驻也给古村带来了巨大变化,300多名外出人员开始回流,村貌发生了全面改变,村内文化生活丰富起来。公益艺术教育中心、美术馆、博物馆、音乐吧、图书馆、影像馆、儿童乐园等各种公共文化设施相继出现;自主文艺活动频繁,艺术节、戏曲文化节、美术展、摄影展、陶瓷展,音乐表演等不间断举行,文化氛围十分浓郁。传统村落转变为大型文化艺术空间,各种文化艺术形态与传统文化交相辉映,吸引着外界的目光。乡村音乐活动周、黄酒文化活动周、武术文化活动周、乡村艺术活动周……各种活动经常在这里举行。

龙潭村活化犹如春风破冰,也带动附近几个乡村发生了变化。如今,通过活化利用老宅,屏南县十几个传统村落的200多座残破老宅得以修缮,创办、发展了40多间农民画室和50多家青年旅馆、咖啡吧、摄影俱乐部、客栈等,每年吸引1万多名国内外专家、学者及爱好者入住。

龙潭村是国内首个为城市居民颁发居住证的古村,具有时代性意义,开启了逆城市化的先河。如今,龙潭村幼至几岁孩童、长至六旬老者,都能喊出“龙潭要成为文创硅谷”这句口号。龙潭村创造的“龙潭模式”被国内各大媒体争先报道,每年数万人前来参观学习。

龙潭村真的“活了”。“让古村‘活’过来是一项长期工作,我们会多探讨几种模式,积累丰富的经验。通过文创活化古村只是其中一种,未来期待更好的路径出现。”住建厅相关负责人表示。

◎ 抢下来的连江温麻古城

古建保护工作遇到挑战的时候很多。这种时刻,管理部门坚守原则和开动智慧就显得尤为重要。连江县25座古建筑就是在各方努力抢救下,从推土机下生还的。

连江自西晋设县,至今已有1700多年。悠长的历史为连江老城区留存了不少古建筑。2018年初,连江县启动了最大的旧城改造项目——玉荷西路两侧片区项目。

2018年4月,福建省住建厅相关人员在网上发现网友“小李飞刀”发文呼吁,连江县改造项目包含几十栋历史和文化价值很大的古建筑。“小李飞刀”写道:“千年古县连江经过历次现代改造,仅有四片老城区孑遗,而这次改造将把其中最精华的两片老城区一网打尽。 ”福建省相关部门派专家勘察后认定,该区域存在82座明代至民国时期古建筑。

蒋金明副厅长闻讯后立即赶到连江。经调查得知,该县领导在 “棚改”项目推进过程中,出发点是改善居民居住条件和城市环境,在决策时侧重经济效益层面,对社会效益、文化效益考虑不足。经过交流,当地政府决定,根据住建厅的意见调整旧城区改造计划,围绕中心城内发现的82座古建筑建设温麻特色历史文化街区。同月,连江县就委托福州市规划院开展古建筑普查,并在此后邀请北京清华同衡规划设计研究院进行进一步甄别。

对此,媒体发文评论,福建省政府能够听取民意,并组织专家重新勘察,体现了对旧城改造的审慎与冷静,这是一次及时的止损。当地政府能够实事求是地调整改造规划,并对残存的老城区实施连片保护,无疑是这个千年古县的福音,也注定会给当地带来意想不到的发展机遇。

蒋金明副厅长表示:“在一场城市改造中,我们首先要考虑如何保存古建,为历史保留下民族的记忆。历史古建筑与现代城市和谐共处的方式有很多,旧城改造不一定非要大拆大建。”

2019年,连江县温麻历史文化街区的7座古厝先后修缮完工。曾经历尽400多年风风雨雨,古厝日渐衰败,无人问津;如今,古厝“山泉入宅、宅内有河、河中有房”的盛况再现,游人如织。

连江县古城保护事件,为福建地方政府处理保护古建与发展城区矛盾提供了参考经验。