龙潭: 一个诗意栖息的传统聚落

文 | 王文奎 陈奕 蔡辉艺 赖善证 图 | 王文奎 李庆如 吴明峰

王文奎 福州市规划设计研究院院长助理、景观所所长、城市研究中心主任,教授级高级工程师。

陈 奕 福州市规划设计研究院城市研究中心常务副主任、高级工程师。

蔡辉艺 福州市规划设计研究院城市研究中心副主任工程师。

赖善证 福州市规划设计研究院城市研究中心工程师。

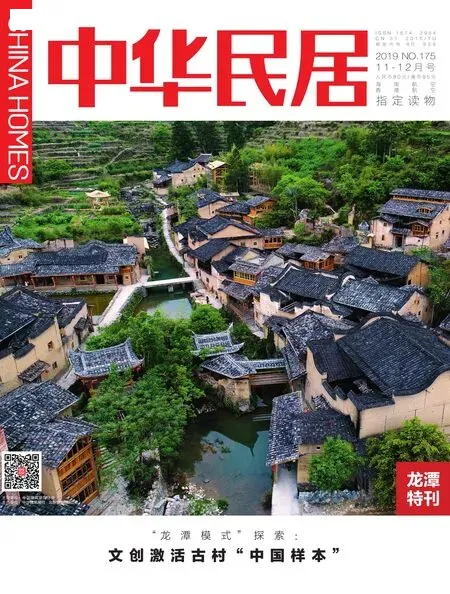

屏南龙潭,如诗如画,如月如歌。入了龙潭,就遇见了最美的村庄,到了心中最向往的“远方”。

龙潭村位于屏南县东南部,是一个古香古色的传统村落。龙潭村旧称龙潭里,又名虎朝潭。据清代县志记载,龙潭村内有一潭,形态为圆形、似锅,面积约为200平方米,靠潭头的两座山峦恰似两只争食猛虎相扑,使溪面相夹变窄,从而形成了龙潭瀑布景观,壮美秀丽。此地由此得名“龙潭里”“虎朝潭”。

这是一个典型的中国传统乡村,聚落沿溪布置。村西为一片风水林,林缘有一座庙宇,庙宇边连着一座廊桥,作为村落的起点;村东则绵延着一片稻田,田边有一座古廊桥,被界定为村落的尾端。一始一终,完美地讲述了龙潭村与这片山水林田和谐共生的故事。2014年,龙潭村被列为福建省传统村落。2017年,龙潭村被列为省级扶贫开发重点村。同年5月,在屏南县委、县政府的部署下,龙潭村正式实施“文创计划”,开始推动乡村复兴。

看龙潭里山水人居

龙潭村四面环山,一条溪水从村落中蜿蜒穿过,跌跌宕宕,从村头奔向村尾。溪水清清澈澈,晶莹剔透,水中细细碎碎的砂砾和卵石,都清楚可见。溪水边常有老人在浣洗,或有孩童在嬉戏,加上周边的老树、石桥、埠头等,便构成了一幅绝美的乡村图画。这就是龙潭人诗意栖居的“梦里老家”。

村内大量民居随地势而就,高低起伏而错落有致。早期屋宇大多退溪而建,沿溪两岸为公共步道、广场、茶亭和水车磨坊。后期房屋建设逐步向外围拓展,或沿路而建,或临山而居。渐渐地,村落中逐渐出现了两条主街巷:其中北面一条老街沿溪布局,为村内既往重要步行要道;南面一条为近年来新建道路,现已成为村内来往及对外通行的交通要道。村内小巷也依地势分布发展,纵横交错。整个村落街巷总体呈网状格局,复杂且有序。

龙潭村内现存传统建筑多为保存相对完整的明清时期的民居,总建筑面积达2万多平方米。这里的古民居多为夯土砖木混合结构建筑,院墙高立,立柱飞檐,自然而朴实。屋内均设天井,室内空间围绕天井布置,有对称与不对称等多种格局样式,并与地形巧妙结合,灵活而自由。

总体来看,村内屋宇错落有致,土墙黑瓦相得益彰,并与灵山秀水交相辉映,使整个村落显得自然、清新、古朴、典雅。两岸屋舍之间,必有各式各样的板桥、廊桥相连。尤其是避雨廊桥,美观大方,桥上常有村民和游客往来、休憩。

其中,有一座最具代表性的古廊桥就是回村桥。回村桥位于村尾,是龙潭村的标志性建筑,始建于明代,于清光绪年间重建。不过,该桥原建于村中,是屏南县建设完工年代最晚的一座石拱木屋廊桥,被称为“末代廊桥”。1978年,龙潭村在修建乡村公路时,将该桥照原貌搬迁于现址,桥长26.1米,宽4.9米,单孔跨度达8.3米。桥拱以块石拱砌,桥面以卵石铺设,桥屋建筑为9开间40柱,九檩穿斗式构架,重檐翘角,雕花精湛,古朴雅致。桥内檩梁上还书写着多幅绝妙对联,其中“桥头大树长长长长长生,水尾高山朝朝朝朝朝拱”就饶有意境,令人回味无穷。这座古老的回村桥,既彰显了龙潭村深厚的历史文化底蕴,也承载着漂泊异乡游子的无限乡愁。

龙潭村的“文艺复兴”

传统村落要持续发展,首先就必须要保护和修缮好老建筑,让老建筑“复活”,吸引人才回归,才能让乡村复兴。2017年5月,龙潭村在屏南县委、县政府的领导下,正式开始乡村振兴实践工作。

修缮老建筑必须按照“修旧如旧”的原则进行,同时又必须符合现代人生活的要求。当地老屋大多为土木结构建筑,基于此,龙潭村决定聘请老工匠艺人,采取传统工艺进行修复。在施工过程中,他们尽可能地保留了原有墙体和结构,并在此基础上,增添了许多现代元素,如现代卫生间、浴室等。老屋是活态的、立体的,这些添置空间不仅没有破坏老屋原来的结构和韵味,反而带来了新的生机和活力。

当然,古村活化的“软基础”依然是文化。龙潭村有传统的寺庙、宗祠和礼堂等相关文化设施,还保留了四平戏、红曲酒等非物质文化遗产,具有独特的文化吸引力。许多人都被当地的自然资源和传统文化所吸引。这其中就包括了文化艺术传播策划人、后来的屏南县传统村落文创产业总策划林正碌先生。林正碌也是因为一次偶然的机缘来到龙潭村,并被这里深厚的历史人文底蕴和如诗如画的美景所吸引,于是决定为龙潭村引入“人人都是艺术家”文创项目,即希望通过免费教授村民画画,用艺术去感染和改变村民的生产和生活方式,将龙潭村建设成为诗意栖居的世外桃源。正是在这种理念的引导下,愈来愈多的村民跟随林正碌先生学习画画,成了“艺术家”,并进一步影响了身边更多的人。在这个互联网与自媒体高度发达的时代,信息的传递和扩散速度总是出人意料地快。很快,来龙潭村的游客就成倍增长,并愈来愈多,龙潭村一下子成了“网红村”。

屏南县委、县政府因势利导,同步推出“老屋租赁”计划,开始对外招商。这一计划很快吸引了来自北京、江西、湖北等多地的“新村民”入驻。他们给龙潭村带来了愈来愈多的新文化,与当地传统文化融合共生,并不断地吸引更多的“新村民”入驻和“老村民”的回归。

龙潭村,正走在复兴的路上。

来自龙潭实践的思考

龙潭古村是活态的宝贵历史文化遗产、当代的世外桃源,其在活化改造过程中深入贯彻了习近平总书记提出的“注意乡土味道,保留乡村风貌,留得住青山绿水,记得住乡愁”的理念,严格遵照着自身发展规律和原则推行“文创兴村”计划,并取得了预期的效果。

村落建设留住乡愁。龙潭村在复兴建设过程中坚持对村庄进行整体性保护,对原有古建筑进行了修缮复建,并对原有违章建筑和不协调的现代设施进行了拆除或改造,尽可能地保留了村庄的原有肌理和文化脉络,为村民留住乡愁。

材料追求原汁原味。在对每幢老屋进行修缮的过程中,严格遵循“修旧如旧”的原则进行。修缮所采用材料全部是产自当地的原木料,从而更好地保持了原汁原味的闽式风格。修缮后的老屋典雅而精致,散发着浓郁的古朴芬芳。

人与自然和谐共生。在古村改造过程中,坚持“人与自然和谐共生”的原则,在保留村落原有山水、林田、溪草等生态格局的基础上,完善了污水处理等设施系统,进一步强化了生态保护,构建了乡村振兴“生命共同体” ,让人与这里的山水、林田、溪草更好地和谐共生。

筑梦龙潭 ——专访龙潭村前任第一书记吴明峰

为进一步了解有关龙潭村复兴改造的初衷和过程,笔者专访了龙潭村前任第一书记吴明峰,请他谈谈龙潭村复兴过程中那些“有意思的故事”。

Q:现在的龙潭村有山、有水、有田园、有人气、有产业,古色古香且充满现代生活气息。那么,在建设之初,是如何想到把古村打造成现在的样子呢?

A:近几年,在国家进行乡村振兴的大背景下,美丽乡村遍地开花,但也千篇一律。于是,我们就想把龙潭村建设成一个别具一格的、具有“小桥流水人家”意蕴和气质的美丽乡村,建设成一个具有中国特色的“当代桃花源”。

Q:一个具有中国特色的“当代桃花源”,这样的村落确实令人神往。那么,你们又是如何去实现这个目标的呢?

A:在龙潭村的建设过程中,林正碌老师起了非常关键的作用。他秉持尊重自然、尊重历史的理念,全程主导了村落的改造设计、“新村民”的遴选入驻等各项工作的开展。我们共同协作,与广大村民一起,主要做了三件事情。

第一,在村庄改造过程中尽可能地保留历史记忆,留住乡愁。比如,我们保留了老房子的原有建筑结构,保留了原有的红曲酒埕遗址,保留了溪上的石板桥和廊桥等。同时,我们在挖掘历史文化内涵上下功夫,建设了四平戏博物馆和酒博物馆,为保护和传承龙潭村传统文化和技艺提供了保障基础。

第二,古村要复兴,必然需要补充新的血液。我们引入了热爱龙潭的外地艺术家和文艺爱好者。这些“新村民”思维活跃,有想法。他们结合村落原有的传统文化底蕴,发展了各具特色的酒吧、咖啡屋、书屋、美术馆、公益画室等新兴业态,很好地提升了村庄活力。这使龙潭村民在沉浸于世外桃源般生活的同时,又能享受到现代生活带来的便利。

第三,我们拆掉了村里原有的违章建筑及不合理的现代设施,完善了污水处理系统等设施,并要求管线入地,从而改善了村容村貌,促进了乡村保护环境。

Q:我们知道,在进行乡村振兴过程中,产业支撑也十分重要。龙潭存的产业发展模式是怎样的?

A:在产业培育发展方面,我们考虑到龙潭村本身良好的自然条件以及优越的传统文化,并将村落的保护和发展进行了统筹协调,从而探索出了以地方政府为主导、艺术家为策划人,以传统村落为平台、村民为载体的文化创意产业发展模式。在保护龙潭传统村落环境的同时,通过引入文创产业,给村民带来新的文化并创造经济效益。目前,这种模式已经成功吸引了100多名“新村民”入驻,也逐渐吸引了更多的老村民回到龙潭村发展。

Q:您在参与龙潭村复兴建设的过程中一定经历过许多有趣的故事,有没有什么特别的故事想跟大家分享呢?

A:其实故事有很多。就拿老屋来说,这里的每一幢老屋都有它自己的故事。比如,现在的随喜书屋就是颇有故事的。它的主人是来自江西的曾伟。他是在一次机缘中结识了林正碌老师,并经林正碌老师的推荐来到了龙潭村。他惊讶于这里的如诗如画,瞬间被这里的优美环境所吸引。他随后就承租修缮了一幢有着100多年历史的老宅,将其改造成了现在的随喜书屋。现在,随喜书屋里每天人来人往,人气很旺。

Q:作为传统村落,龙潭村一定有许多特别的风土民俗。对此,您可以跟大家分享一下吗?

A:龙潭村确实有一些特别的风土民俗。我分享两个令我印象最深刻的:一个是蛋茶文化,另一个是流水席风俗。

第一,有特色的蛋茶文化。所谓蛋茶就是先将生鸭蛋破壳打入碗中,再用煮开的茶叶水冲浇鸭蛋,然后加入少许冰糖或白糖,一碗蛋茶就泡好了。据说,蛋茶具有祛寒除湿、增强体质等作用。我刚开始驻村的那段时间,为了了解村民的生活现状、需求及困难,经常去他们家里聊天、拉家常。这里的村民非常好客,常以蛋茶招待我。记得有一天,我一连喝了四碗蛋茶,撑得连饭都吃不下去了。

第二,独特的流水席风俗。流水席在很多地方都有。但在这里较为特别。他们办红白喜事一般都要设宴三至五天,而且整个村的人都要参加。由于现在村里的原住村民比较少,基本上每家每户里也就留守了两位老人,于是就出现了一个很有趣的现象:记得有一天,村里同时办了3场酒席,许多户连分头吃席的3个人都凑不齐,老人们就只能赶场子来回跑,一家一家轮流去吃,颇有意思。